Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Schlaganfälle standen auch dieses Mal wieder im Zentrum der grössten europäischen Schlaganfallkonferenz. Als weltweit führendes Forum für Fortschritte in der Forschung und klinischen Versorgung von Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen wurde ein dichtes, hochkarätiges wissenschaftliches Programm präsentiert. Darunter wichtige klinische Studien, hochmoderne Seminare, Fortbildungsworkshops, wissenschaftliche Mitteilungen, die neueste Forschung und Debatten sowie aktuelle Kontroversen.

In einer multizentrischen, prospektiven, randomisierten, scheinkontrollierten Studie wurde die Wirksamkeit der ferngesteuerten ischämischen Konditionierung (Remote Ischemic Conditioning, RIC) zur Verbesserung des funktionellen Ergebnisses nach 90 Tagen bei Patienten mit akutem Schlaganfall untersucht [1]. Insgesamt wurden 1500 Patienten mit Verdacht auf einen akuten Schlaganfall aufgenommen. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip einer RIC oder einer Scheinbehandlung zugeteilt, die in der Ambulanz begonnen und während der Krankenhauseinweisung fortgesetzt wurde. Die Hälfte der Patienten wurde bereits in der ersten Stunde nach Auftreten der Symptome in die Studie aufgenommen. Nach Ausschluss von 149 (10%) Patienten mit transitorischer ischämischer Attacke und 382 (27%) Patienten mit einem Schlaganfall-Mimic, bestand die Zielpopulation aus 902 Patienten (436 mit RIC und 466 mit Scheinbehandlung) mit einer bestätigten Diagnose eines ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfalls. Die Behandlung mit RIC war nicht mit einer Verbesserung der funktionellen Ergebnisse nach 90 Tagen verbunden, was den primären Endpunkt der Studie darstellte. Bei anderen wichtigen sekundären Endpunkten war die RIC der Scheinbehandlung nicht überlegen. Die Ergebnisse konnten die Wirksamkeit der frühen Konditionierung bei akutem Schlaganfall demnach nicht nachweisen.

Prävention des Komplikationsrisikos

Nach einem Schlaganfall treten häufig Infektionen und Fieber auf, insbesondere bei älteren Patienten. Diese Komplikationen sind mit einem erhöhten Sterberisiko und einem schlechten funktionellen Ergebnis verbunden. Ob eine vorbeugende Behandlung mit Antibiotika oder fiebersenkenden Mitteln das funktionelle Ergebnis bei Patienten mit akutem Schlaganfall verbessern kann, war Gegenstand früherer Studien – darunter drei grosse randomisierte klinische Studien. In diesen Studien verbesserte eine vorbeugende Behandlung mit Antibiotika oder fiebersenkenden Mitteln die funktionellen Ergebnisse nicht. Aber die Studien wurden in breiten Populationen durchgeführt, die Patienten mit einem geringen Risiko für Komplikationen nach einem Schlaganfall umfassten, wodurch das Potenzial für einen Nutzen dieser Massnahmen verringert wurde.

Bei der aktuellen Studie handelt es sich um eine internationale, multizentrische, 3 × 2 faktorielle, randomisierte, kontrollierte, offene klinische Studie mit verblindeter Ergebnisbewertung [2]. Für die Studie kamen Patienten im Alter von 66 Jahren oder älter mit einem mittelschweren bis schweren ischämischen Schlaganfall oder einer intrazerebralen Blutung in Frage. Es wurde untersucht, ob die Vorbeugung von Infektionen oder Fieber mit Metoclopramid, Ceftriaxon, Paracetamol oder einer Kombination dieser Mittel in den ersten vier Tagen nach Beginn des Schlaganfalls das funktionelle Ergebnis nach 90 Tagen verbessert. Von April 2016 bis Juni 2022 wurden 1493 Patienten aus 67 europäischen Zentren aufgenommen. Nach dem Ausschluss von Patienten, die ihre Einwilligung zurückzogen oder bei denen die Nachbeobachtung verloren ging, wurden 1471 Patienten in die Intention-to-Treat-Analyse einbezogen. Es zeigte sich, dass die präventive Einnahme der oben genannten Medikamente das Risiko eines schlechten funktionellen Ergebnisses nach 90 Tagen nicht verringerte. Entsprechend sprechen die Ergebnisse nicht für den präventiven Einsatz von Antiemetika, Antipyretika oder Medikamenten bei älteren Patienten mit akutem Schlaganfall.

Früher Einsatz der oralen Antikoagulation

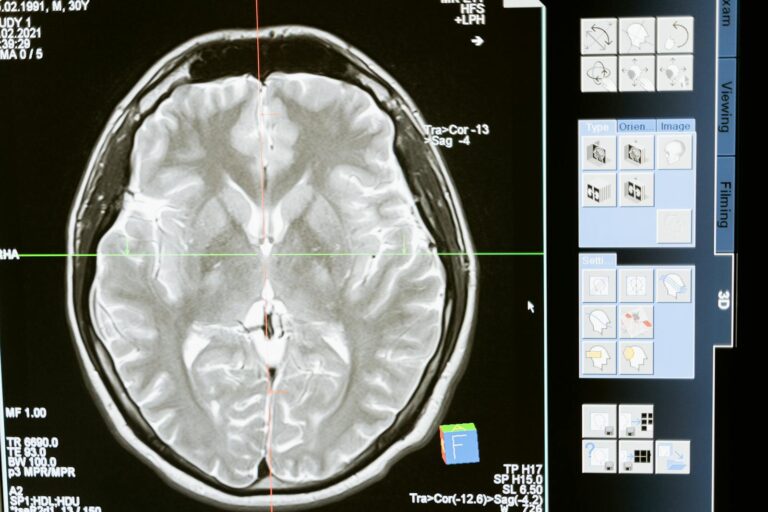

Etwa 80% aller Schlaganfälle werden durch den Verschluss einer Arterie im Gehirn verursacht. Bis zu 20% dieser Schlaganfälle werden durch Blutgerinnsel verursacht, die sich bei Menschen mit Vorhofflimmern im Herzen bilden. Blutverdünner, so genannte direkte orale Antikoagulanzien (DOACs), werden zur Verhinderung von Blutgerinnseln bei Menschen mit Vorhofflimmern eingesetzt. Allerdings ist unklar, wie früh nach einem Schlaganfall mit der Therapie begonnen werden sollten. Es besteht ein potenziell erhöhtes Blutungsrisiko, das in den ersten Tagen am höchsten sein kann. in den ersten Tagen am höchsten ist. Allerdings ist der potenzielle Nutzen dieser Medikamente in diesen ersten Tagen auch am grössten. Eine neue internationale klinische Studie hat sich mit dieser Kontroverse befasst [3].

Die Studie zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wiederholungsereignisses bei einer frühzeitigen Behandlung geringer ist, als bei einem späteren Beginn – ohne dass sich das Risiko für Komplikationen erhöht. Die Studie umfasste 2013 Teilnehmer mit einem akuten ischämischen Schlaganfall und Vorhofflimmern aus 103 verschiedenen Schlaganfallstationen in 15 verschiedenen Ländern. Basierend auf der Grösse und Lage des Infarkts in der Bildgebung (d. h. ein leichter, mittelschwerer oder schwerer Schlaganfall) wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip einem frühen Behandlungsbeginn oder einem späteren, von der Leitlinie empfohlenen, Behandlungsbeginn zugewiesen. Ein früher Beginn war definiert als innerhalb von 48 Stunden nach einem leichten/mittelschweren Schlaganfall oder am Tag 6–7 nach einem schweren Schlaganfall. Ein später Beginn wurde definiert als Tag 3–4 nach einem leichten Schlaganfall, Tag 6–7 nach einem mittelschweren Schlaganfall, oder Tag 12–14 nach einem schweren Schlaganfall. Der primäre Endpunkt war ein Kompositum aus wiederkehrendem ischämischem Schlaganfall, symptomatische intrakranielle Blutung, extrakranielle Blutung, systemische Embolie oder vaskulärem Tod innerhalb von 30 Tagen nach der Randomisierung. Nach 30 Tagen trat das primäre Ergebnis bei 2,9% in der frühen und 4,1% in der späten Behandlungsgruppe auf. Nach 90 Tagen betrug der Unterschied in der Rate des zusammengesetzten Ergebnisses –1,9%. Ein erneuter ischämischer Schlaganfall nach 30 Tagen trat bei 14 Teilnehmern (1,4%) in der Frühbehandlungsgruppe und bei 25 Teilnehmern (2,5%) in der Spätbehandlungsgruppe auf. Die Studie deutet auch darauf hin, dass die Häufigkeit von symptomatischen intrazerebralen Blutungen bei frühzeitiger Antikoagulation gering ist, wenn eine bildgebungsbasierte Klassifizierung verwendet wird.

Ist ein effektives Blutdruckmanagement individuell?

Die optimale Strategie für das Blutdruckmanagement bei der endovaskulären Behandlung des zerebralen Schlaganfalls ist nicht bekannt. Eine prospektive, randomisierte, offene, verblindete Endpunktstudie untersuchte daher, ob ein individualisierter Blutdruckbehandlung im Vergleich zur Standard-Blutdruckbehandlung günstigere funktionelle Ergebnisse aufzeigt [4]. Eingeschlossen wurden Patienten mit einem Schlaganfall im vorderen Kreislauf und einem NIHSS-Score (National Institutes of Health Stroke Scale) von 8 oder höher. Der primäre Endpunkt eines günstigen funktionellen Ergebnisses war definiert als ein modifizierter Rankin-Score von 0 bis 2 nach 90 Tagen. Zu den sekundären Endpunkten gehörten die Sterblichkeit, das Kurzzeitergebnis, gemessen am NIHSS-Score, und Sicherheitsmassnahmen wie kritische Hypo- oder Hypertonie, Hirnblutungen und der Einsatz von Vasopressoren oder Vasodepressoren.

Während des Studienzeitraums wurden 123 Patienten mit einem individualisierten Blutdruckmanagement und 127 mit einem Standard-Blutdruckmanagement behandelt. Die Rate der günstigen funktionellen Ergebnisse nach drei Monaten unterschied sich nicht signifikant zwischen der Gruppe mit individualisierter und der Gruppe mit Standard-Blutdruckbehandlung (25% gegenüber 24%).

Intrazerebrale Blutung operieren

Im Gegensatz zum ischämischen Schlaganfall gibt es für Patienten mit spontaner supratentorieller intrazerebraler Blutung (ICH) nur wenige Akutbehandlungsoptionen mit nachgewiesenem Nutzen. In den aktuellen Leitlinien wird eine medizinische Standardbehandlung empfohlen, die aus der Aufnahme in eine Schlaganfallstation, der Umkehrung der Gerinnungsstörung und der Kontrolle des Blutdrucks besteht. Mehrere grosse klinische Studien haben die Wirkung einer chirurgischen Behandlung, einschliesslich Kraniotomie und minimalinvasiver Chirurgie, untersucht, konnten jedoch keine positiven Auswirkungen auf das funktionelle Ergebnis zeigen. Zum Teil lässt sich dies durch die lange Zeitspanne zwischen dem Auftreten der Symptome und dem Beginn der Operation und den mit der Standardkraniotomie verbundenen Nachteile erklären. Angesichts dieser Uneinigkeit über die Rolle des chirurgischen Eingriffs bei supratentorieller ICH wurden mehrere neue Studien durchgeführt, um die minimalinvasive Entfernung von ICH-Gerinnseln mit der standardmässigen medizinischen Behandlung in verschiedenen Zeitfenstern zu vergleichen.

In der ENRICH-Studie wurde die medikamentöse Behandlung mit der minimal-invasiven trans-sulkalen, parafaszikulären chirurgischen (MIPS) ICH-Gerinnsel-Entfernung mit den BrainPath®– und Myriad®-Geräten verglichen, die innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der Symptome begonnen wurde [5]. Bei der Studie handelte es sich um ein adaptives Bayes’sches Design, das die Anreicherung einer vorab spezifizierten ICH-Population (anteriore Basalganglien [ABG] vs. lobär) ermöglichte. Das primäre Ergebnis war ein funktionelles Ergebnis nach sechs Monaten. Die Patienten wurden nach dem Ort der ICH (ABG oder lobär) und der Glasgow Coma Scale (GCS) in Blöcke randomisiert. Nach der Aufnahme von 175 Patienten wurde die Population angereichert, um sich nur auf die lobäre Population zu konzentrieren. Insgesamt wurden 300 Patienten aus 37 Zentren in den USA nach dem Zufallsprinzip in eine frühe MIPS-ICH-Gerinnsel-Evakuierung oder eine medizinische Behandlung eingeteilt, wobei 286 Patienten vollständig nachbeobachtet wurden. Von den Patienten, die für die Gerinnselentfernung randomisiert wurden (150), wurde in der primären Bayes-Analyse der mittlere UWmRS-Wert nach 6 Monaten zwischen den Behandlungsgruppen verglichen, mit einem geschätzten mittleren UWmRS-Wert von 0,374 für die MM- und 0,458 für die MIPS-Gruppe, was einer Differenz von 0,084 entspricht. Die Bayes‘sche Posteriorwahrscheinlichkeit für die Überlegenheit der Intervention lag bei 0,9813 und damit über dem vorab spezifizierten Schwellenwert von 0,975 für die Überlegenheit von MIPS gegenüber MM. Der Gesamtnutzen von MIPS scheint auf den starken positiven Effekt zurückzuführen zu sein, der bei Teilnehmern mit lobärer ICH beobachtet wurde. Dies ist die erste Studie, die bei Patienten mit supratentorieller ICH einen funktionellen Vorteil bei der chirurgischen Entfernung von Blutgerinnseln nachweist.

Kongress: 9th European Stroke Organisation Conference (ESOC)

Literatur:

- Blauenfeldt R, et al.: Remote ischemic conditioning in patients with acute stroke: a multicentre, randomised, patient-assessor blinded, sham-controlled study (RESIST). Presented at the European Stroke Organisation Conference; 24 May 2023; Munich, Germany.

- de Jonge J, et al.: Prevention of complications to improve outcome in elderly patients with acute stroke (PRECIOUS): A randomised, open, phase III, clinical trial with blinded outcome assessment. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 24 May 2023; Munich, Germany

- Fischer U, Dawson J, et al.: Early vs late anticoagulation in stroke patients with atrial fibrillation. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 24 May 2023; Munich, Germany.

- Schönenberger S, et al.: Effect of individualised versus standard blood pressure management during endovascular stroke treatment under procedural sedation (INDIVIDUATE) on clinical outcome. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 26 May 2023; Munich, Germany.

- Hall A, et al.: Very early minimally invasive removal of intracerebral hemorrhage: the ENIRCH trial. Presented at the European Stroke Organisation Conference; 25 May 2023; Munich, Germany.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2023; 21(4): 20–21

Autoren

- Leoni Burggraf

Publikation

- INFO NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE

Comments are closed.