Bei der COPD scheinen zwei Annahmen in Stein gemeisselt: Die Erkrankung muss in der spirometrischen Untersuchung mit einem Verhältnis der Einsekundenkapazität FEV1 zur forcierten Vitalkapazität FVC von unter 70% definiert sein (FEV1/FVC <70) und betroffen sind ältere Männer, die Zigaretten rauchen. Dass das nicht die ganze Wahrheit ist, ist noch immer nicht zu allen durchgedrungen. Anlass für eine Forschungsgruppe, neue Definitionskriterien zu formulieren.

Die Lancet-Kommission um Prof. Dr. Daiana Stolz von der Klinik für Pneumologie am Universitätsklinikum Freiburg (D) und Klinik für Pneumologie am Universitätsspital Basel stellt die teilweise Jahrzehnte alten Konzepte der Diagnose und Therapie der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) infrage [1]. Die Wissenschaftler formulieren drei Eckpunkte, die bei der Herangehensweise an COPD künftig helfen sollen:

- Neue Diagnosekriterien für COPD, die über die Spirometrie hinausgehen

- Eine neue Klassifizierung der COPD-Subtypen 1–5, die über das Zigarettenrauchen hinausgeht

- Eine neue Definition der Exazerbation, die über die Notwendigkeit einer medikamentösen Therapie hinausgeht

COPD ist eine heterogene Erkrankung, die zahlreiche systemische Konsequenzen und Komorbiditäten zur Folge hat, welche sich von Patient zu Patient unterschiedlich entwickeln können. «Deshalb denken wir, dass die diagnostischen Kriterien, die wir heute anwenden, schlicht nicht gut genug sind», erklärte die Pneumologin. Grund für diese Einschätzung sei v.a., dass sich die Kriterien seit Jahrzehnten nicht verändert haben und in erster Linie auf der Spirometrie nach Bronchodilatation beruhen. Diese sei jedoch zu begrenzt, um die Vielfalt der Pathophysiologie der Krankheit widerzuspiegeln. Es ist bekannt, dass die Spirometrie für pathologische Veränderungen in einem frühen Stadium der COPD nicht sensitiv ist, insgesamt zu wenig genutzt bzw. oft falsch interpretiert wird und darüber hinaus nicht prädiktiv für Symptome ist.

Das Ziel sei es, den Zeitpunkt der Diagnose vom durchschnittlichen Rentenalter auf ein Alter Mitte 30 zu verlegen, um frühe Atemwegsveränderungen und emphysematöse Zerstörungen des Lungenparenchyms aufzuhalten und nachfolgendes Organversagen zu verhindern. Momentan würde eine COPD diagnostiziert, wenn die Organschäden bereits irreversibel sind, so Prof. Stolz.

Sie plädiert daher für eine breitere Definition, um auch Einschränkungen des Airflows berücksichtigen zu können, die die durch empfindlichere Lungenfunktionstests festgestellt werden, sowie pathologische Veränderungen, welche durch bildgebende Verfahren festgestellt werden. Die Forscher gehen davon aus, dass man durch eine frühere Erkennung der Krankheit die Möglichkeiten einer effektiven Therapie erhöhen, die für die Krankheit verantwortlichen Mechanismen identifizieren und so den Krankheitsverlauf unterbrechen und umkehren kann.

Neue Diagnosekriterien

Für eine zukünftige Diagnosestellung stellt die Gruppe drei Kriterien vor, um eine COPD-Erkrankung zu definieren:

- Vorhandensein von respiratorischen Symptomen

- Persönliche Anamnese bzgl. Risikofaktoren

- Vorhandensein einer persistenten Limitation des Airflows oder der ventilatorischen Heterogenität, die durch Spirometrie oder andere Lungenfunktionstests, Histologie oder CT festgestellt wird

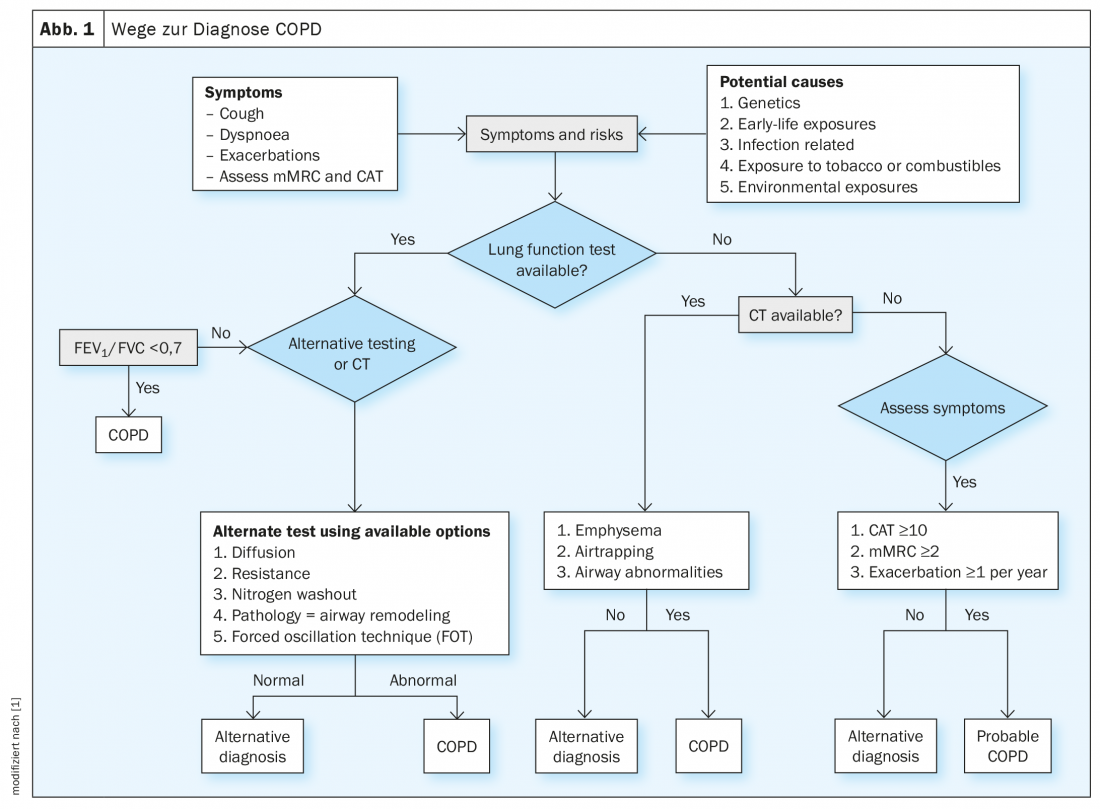

In der klinischen Anwendung sollte zunächst eine Beurteilung der Symptome und Risikofaktoren erfolgen und – sofern verfügbar – ein Lungenfunktionstest durchgeführt werden. Liegt eine Obstruktion im Sinne von FEV1/FVC <70 vor, kann die Diagnose COPD gestellt werden, andernfalls bieten sich alternative Tests an: Bei Veränderungen der Diffusionskapazität, des Widerstands, des nitrogen washout, der Pathologie (Airway Remodeling) und der forcierten Oszillationstechnik (FOT) kann ebenfalls eine COPD diagnostiziert werden.

Liegt kein Lungenfunktionstest vor, kann eine CT als Diagnosemethode in Betracht gezogen werden: Im Falle von Emphysem, Airtrapping oder Anomalien der Atemwege ist die COPD-Diagnose ebenfalls möglich (Abb. 1). Wenn kein CT verfügbar ist und man nur die Symptome hat, empfiehlt Prof. Stolz, sich an den Werten CAT ≥10, mMrc ≥2 sowie ≥1 Exazerbation/Jahr zu orientieren. «Wenn diese zusammen mit den entsprechenden Symptomen auftreten, können Sie von einer wahrscheinlichen COPD ausgehen.»

Klassifizierung in Subtypen

Früher galt die COPD als eine Erkrankung von Rauchern, mittlerweile wird anerkannt, dass mehrere andere Faktoren für die Pathologie von Bedeutung sind. Je nach den Risikofaktoren, die mit der Entwicklung der Krankheit bei einem Patienten verbunden sind, kann ein entsprechender Subtyp zugeordnet werden.

Diejenigen Patienten, die nicht rauchen, sind in der Regel jünger und haben eine bessere Lungenfunktion als jene, die ihre COPD aufgrund ihres Zigarettenkonsums entwickeln. Auch zeigen nicht alle eine beschleunigte Abnahme der Lungenfunktion mit dem Alter, und etwa 50% der Patienten mit COPD haben eine normale Abnahme der Lungenfunktion – erreichen im frühen Erwachsenenalter aber nie den erwarteten gesunden Peak ihrer Lungenfunktion.

Je nach der individuellen Pathophysiologie der Betroffenen können unterschiedliche Prognosemethoden und therapeutische Überlegungen angewandt werden. Infolgedessen schlägt die Kommission vor, die Krankheit als eine mit mehreren potenziellen Verläufen im Laufe der Zeit zu betrachten, die durch individuelle Risikofaktoren entstehen und im Laufe des Lebens akkumulieren können, wobei verschiedene Risikofaktoren eine grössere oder geringere Bedeutung haben. So ist z.B. die Exposition in Innenräumen und am Arbeitsplatz von grösserer Bedeutung als die Exposition aussen. Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten müssen dementsprechend angepasst in Betracht gezogen werden.

Auf der Grundlage des jeweils vorherrschenden Risikofaktors, der die Krankheit antreibt, schlagen die Wissenschaftler eine Klassifizierung in 5 Subtypen vor [2]:

- Typ 1 – genetisch bedingte COPD (z.B. α1-Antitrypsin-Mangel)

- Typ 2 – frühe Lebensereignisse (z.B. Asthma im Kindesalter)

- Typ 3 – respiratorische Infektionen (z.B. Atemwegsinfektionen im Kindesalter, Tbc- oder HIV-assoziierte COPD)

- Typ 4 – Exposition im Zusammenhang mit Rauchen oder Vaping (z.B. Tabak, Cannabis, Passivrauchen, auch In-utero-Exposition)

- Typ 5 – durch Umwelteinflüsse bedingt (z.B. Luftschadstoffe in Innenräumen, berufsbedingte Exposition durch Dämpfe, Gase, Stäube etc., Smog)

Natürlich können Patienten von mehr als einem Subtyp betroffen sein; es wird vorgeschlagen, die Diagnose mit der wichtigsten Exposition in Verbindung zu bringen. Es müssten mehr Daten analysiert werden, um genau festzustellen, wie sich die Subtypen zu den Endotypen und wie sich diese wiederum zu den Phänotypen verhalten. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden Aufschluss darüber geben, welche Art von Therapie für die verschiedenen Subtypen infrage kommt.

Exazerbationen

Die derzeitige Definition der Exazerbation betrachten die Wissenschaftler als problematisch, da sie nicht den zugrunde liegenden Prozess des Ereignisses berücksichtigt, ebenso wie die Subtypen oder die Verwendung von Biomarkern zur Kategorisierung. Sie kann auch zu Fehldiagnosen führen und den Fortschritt in diesem Bereich behindern.

Prof. Stolz Vorschlag für eine effektivere Definition lautet daher: Eine Exazerbation sollte definiert werden als eine Zunahme von Husten, Dyspnoe oder Sputumproduktion plus mindestens eine der folgenden Erscheinungen: Zunahme der Airflow-Limitation oder Ventilations-Heterogenität, Zunahme der Atemwegs- oder systemischen Entzündung, Evidenz einer bakteriellen oder viralen Infektion – immer bei Fehlen einer akuten kardialen Ischämie, kongestiver Herzinsuffizienz oder Lungenembolie.

Eine solche objektive Definition könne dazu beitragen, eine standardisierte Beurteilung und die patientenspezifische Behandlung zu verbessern. Dieser Ansatz geht einher mit Standarduntersuchungen, die immer dann anhand einer Liste wesentlicher Risikofaktoren durchzuführen sind, wenn ein Patient mit einer Zunahme der respiratorischen COPD-Symptome vorstellig wird.

Zudem schlägt die Kommission vor, den Schweregrad der Exazerbation anhand von bestimmten Kriterien zu objektivieren, basierend auf dem Grad der klinischen, biologischen und physiologischen Verschlechterung. Das Vorliegen eines dieser Kriterien (z.B. klinisch signifikante Hypoxämie, reduzierte Aufmerksamkeit, kardiale Probleme) reiche aus, um eine Exazerbation als schwerwiegend zu definieren. Auf der Grundlage der Gesamtzahl der erfüllten Kriterien könne dann eine Gesamtbewertung des Schweregrads berechnet werden. Die Definitionen für leichte oder mittelschwere Exazerbationen seien dagegen nicht mehr nötig, so die Expertin abschliessend.

Quelle: Symposium: Towards elimination of COPD – Innovative views from the Lancet Commission on COPD; Vortrag: Revisiting the diagnosis and classification of COPD. Kongress der European Respiratory Society, Barcelona, 6.09.2022.

Literatur:

- Stolz D, Mkorombindo T, Schumann DM, et al.: towards the elimination of chronic obstructive pulmonary disease: a Lancet Commission. Lancet 2022; 400 (10356): 921-972; doi: 10.1016/S0140-6736(22)01273-9.

- Brusselle GG, Humbert M: Classification of COPD: fostering prevention and precision medicine in the Lancet Commission on COPD. Lancet 2022; 400 (10356): 869–871; doi: 10.1016/S0140-6736(22)01660-9.

InFo PNEUMOLOGIE & ALLERGOLOGIE 2022; 4(4): 38–39

Autoren

- Iain Campbell

Publikation

- INFO PNEUMOLOGIE & ALLERGOLOGIE

Comments are closed.