Es wäre ein Traum: Patienten im Frühstadium einer Rheumatoiden Arthritis (pre-RA) zu erkennen und durch effizientes Gegensteuern die Manifestierung der Erkrankung zu verhindern. Ist dies auch realistisch? Bei einem Symposium während des Kongresses der European League Against Rheumatism (EULAR) im Juni 2017 in Madrid wurden die Chancen in verschiedenen Risikogruppen diskutiert.

«Die akkurate Vorhersage einer Krankheitsentwicklung gilt als Heiliger Gral der Risikofaktorforschung», sagte Dr. Diane van der Woude von der Rheumatologischen Universitätsklinik Leiden in den Niederlanden. Bei einer vergleichsweise seltenen Erkrankung wie der Rheumatoiden Arthritis (RA) mit einer Prävalenz von rund 1% wird die Vorhersage zumindest in der Allgemeinbevölkerung zu einem Kunststück, das kaum gelingen kann. Bei Teilnehmern der Nurses‘ Health Study sei versucht worden, anhand von genetischen und Umweltfaktoren sowie Autoantikörpern im Blut das RA-Risiko abzuschätzen, berichtete van der Woude, allerdings mit nur begrenztem Erfolg. «Bei einem ganz geringen Erkrankungsrisiko braucht man einen unglaublich guten Biomarker», betonte die Rheumatologin. Deshalb konzentrieren sich derzeit die Präventionsstrategien auf Personengruppen mit Zeichen und Symptomen einer rheumatologischen Erkrankung.

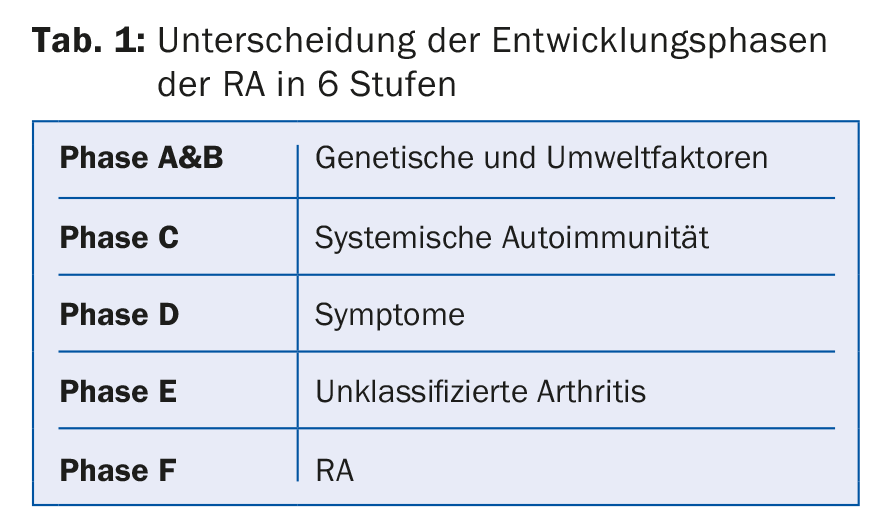

Bei der Entwicklung einer RA werden von der EULAR sechs Phasen unterschieden [1] (Tab. 1). Die Phasen A und B kennzeichnen ein erhöhtes Risiko aufgrund genetischer und Umgebungsfaktoren. Es wurden bisher mehr als 100 genetische Risikofaktoren für RA identifiziert, vor allem Varianten im HLA (human leucocyte antigen)-System, berichtete Dr. René Toes, ebenfalls in Leiden tätig. Der genetische Anteil am Ausbruch einer RA wird laut van der Woude auf etwa 40% geschätzt. Zu berücksichtigen sind nach ihren Angaben nicht nur Risiken bestimmter Genvarianten, sondern auch protektive Effekte. Unter den Umweltfaktoren hat Rauchen die höchste Bedeutung, insbesondere bei seropositiven Patienten. Der Einfluss von Rauchen bezogen auf das Gesamtrisiko wird auf 25%-35% geschätzt. Als weitere Einflussfaktoren, die das RA-Risiko erhöhen könnten, werden geringer Ausbildungslevel, hohes Geburtsgewicht, Übergewicht, Umweltverschmutzung, hormonelle Faktoren und Periodontitis diskutiert. Einen protektiven Effekt haben möglicherweise moderater Alkoholkonsum und Stillen [2].

Vor allem eine Veröffentlichung zum möglichen Zusammenhang zwischen einer Periodontitis und einer RA im vergangenen Jahr hat für großes Aufsehen gesorgt [3]. Vermutet wurde, dass das bei Periodontitis-Patienten in der Mundhöhle häufig nachweisbare Bakterium Aggregatibacter actinomycetemcomitans, das Leukotoxin A sezerniert (LtxA), Autoimmunprozesse anstossen könnte, berichtete van der Woude. Tatsächlich wurden bei RA-Patienten bereits gehäuft anti-LtxA-Antikörper nachgewiesen; allerdings sei laut neueren Studie wieder unklar, ob LtxA bei der Entwicklung einer Autoimmunität tatsächlich eine Rolle spielten.

Die systemische Autoimmunität kennzeichnet Phase C der RA-Entwicklung. Autoantikörper wie ACPA (Anti-Citrullinated Protein Antibodies) können häufig bereits Jahre vor der Entwicklung von RA-Symptomen nachgewiesen werden, berichtete Toes, sind aber ebenfalls zu unspezifisch für die Vorhersage einer RA. Es gibt vermutlich zwei mit Autoantikörpern assoziierte Schritte bei der RA-Entwicklung. In der ersten Phase kommt es womöglich über Umgebungsfaktoren zur ACPA-Bildung. Erst in der zweiten Phase, die über eine Interaktion mit HLA-Molekülen ausgelöst wird, wird dann die weitere Progression zu einer RA in Gang gesetzt. Zu berücksichtigen dabei: Autoantikörper inklusive Rheumafaktor werden nur bei 60%–70% der RA-Patienten nachgewiesen.

Vielversprechend erscheinen Präventionsbemühungen bei Patienten, die bereits rheumatologische Symptome (Phase D) entwickelt haben bzw. bei denen eine noch nicht klassifizierbare Arthritis (Phase E) vorliegt und die im weiteren Verlauf häufig eine manifeste RA entwickeln (Phase F).

Bei klinischem Verdacht auf eine Arthralgie sprechen nach Angaben der EULAR folgende Kriterien für ein hohes Progressionsrisiko, so van der Woude:

- Symptome in den Fingergrundgelenken

- (MCP-Gelenke) oder Druckempfindlichkeit

- Morgensteifigkeit >60 Minuten

- Stärkste Symptomatik am Morgen

- Schwierigkeiten, eine Faust zu machen

- Verwandte ersten Grades mit RA.

Bewährt hat sich auch ein Vorhersagemodell einer RA, das in den Niederlanden entwickelt worden ist und auf 9 Biomarkern beruht, darunter vor allem klinische Kriterien (Symptombeginn <12 Monate, Symptome in den oberen und unteren Extremitäten, Schmerzintensität VAS >50 mm, geschwollene Gelenke) und Laborparameter (Rheumafaktor-, ACPA-positiv). Patienten mit hohem Score hatten in den nächsten ein bis fünf Jahren ein sehr hohes Risiko, eine manifeste RA zu entwickeln, berichtete Dr. Kevin Deane von der Universität von Kalifornien in Aurora. Er empfahl, bei solchen Patienten frühzeitig zu intervenieren, um die Entwicklung einer RA zu verhindern oder zumindest zu verzögern.

An erster Stelle stehen Lebensstilinterventionen wie Rauchstopp, eventuell hätte auch die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren einen günstigen Effekt, so Deane. Untersucht wird in Studien bei Patienten mit deutlich erhöhtem RA-Risiko auch bereits der Einsatz klassischer RA-Medikamente wie Methotrexat (MTX) und Hydroxychloroquin, sogar von Biologika. In einer Meta-Analyse der Daten von 7 randomisierten kontrollierten Studien bei insgesamt 800 Patienten mit undifferenzierter Arthritis oder ACPA-positiven Arthralgien wurde der Nutzen einer einjährigen Therapie mit MTX, Methylprednison, mit einem TNF-Blocker, Abatacept oder Rituximab dokumentiert. Das RA-Risiko bei Studienende nach einem Jahr war in den Verumgruppen im Mittel im Vergleich zu Placebo um 28% verringert [4].

In den USA läuft zur Zeit die StopRA-Studie bei Patienten mit mindestens zweifach erhöhten APCA-Werten und einem geschätzt 50%igen Risiko, in den nächsten drei Jahren eine RA zu entwickeln. Die Patienten der Verumgruppe werden über ein Jahr mit Hydroxychloroquin behandelt, anschließend wird das RA-Risiko über weitere zwei Jahre im Vergleich zur Kontrollgruppe beobachtet. Es besteht die Hoffnung, durch die vorübergehende Immuntherapie ein Reset des Immunsystems zu erreichen, sagte Deane. Die ersten Daten stimmen hoffnungsvoll, allerdings seien noch weitere Studien und mehr Erkenntnisse zur Pathophysiologie der RA notwendig.

Quelle: EULAR 2017, Madrid; Session«From pre-RA to established RA», 16. Juni 2017

Literatur:

- Gerlag DM et al.: EULAR recommendations for terminology and research in individuals at risk of rheumatoid arthritis: report from the Study Group for Risk Factors for Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis 2012; 71: 638–641.

- Karlsson EW et al.: Strategies to predict rheumatoid arthritis development in at-risk populations. Rheumatology 2016; 55(1): 6–15.

- Konig MF et al.: Aggregatibacter actinomycetemcomitans-induced hypercitrullination links periodontal infection to autoimmunity in rheumatoid arthritis. Sci Transl Med 2016; 8(369): 369ra176.

- Hilliquin S et al.: Early therapeutic intervention for pre-rheumatoid arthritis (pre-ra) patiens significantly reduces risk of ra. EULAR 2017; Abstract OP0011.

HAUSARZT PRAXIS 2017; 12(7): 40–41

Autoren

- Roland Fath

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.