Die 8. Iron Academy hatte nicht nur das Eisen per se zum Thema, sondern stellte den Eisenmangel in einen grösseren praxisrelevanten Zusammenhang. Unter anderem ging es um die Früherkennung und Betreuung von onkologischen Patienten und um den niereninsuffizienten Patienten in der Hausarztpraxis.

Gemäss Prof. Dr. med. Daniel Betticher, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Klinik für Onkologie, Freiburger Spital, geht es in der Krebsvorsorge zunächst darum, Risikofaktoren durch ungesunden Lebensstil zu reduzieren (Rauchstopp, gemässigter Alkoholkonsum, Schutz vor Sonne, gesunde Ernährung etc.). Als zweites Gebot gilt die frühe Diagnose. Dabei sind unspezifische Symptome wie Schmerzen, Müdigkeit, Asthenie oder Verstopfung viel häufiger als die «red flags», also spezifische Symptome wie Hämoptyse, Meläna, alternierend Obstipation/Durchfall etc. Das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) widmete den spezifischen Symptomen 2005 spezielle Guidelines. Hausärzte in England waren angewiesen, Patienten mit diesen Symptomen an Krebszentren weiterzuleiten. Es zeigte sich, dass damit tatsächlich bei gewissen Krebsarten eine signifikante Verkürzung des Intervalls zwischen erstem Auftreten der Symptome und Diagnose erreicht werden konnte [1].

Doch ist das verkürzte Intervall auch mit besseren Heilungschancen assoziiert (bzw. einer längeren Zeit zwischen Diagnose und Tod)? Gemäss einer Arbeit von Tørring et al. trägt die Intervallverkürzung – zumindest bei den spezifischen Symptomen – bei Patienten mit Kolorektalkrebs zu einem tieferen Mortalitätsrisiko bei [2]. Im Bereich der unspezifischen Symptome konnte hingegen kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden. Dazu gehört unter anderem auch die Müdigkeit, die häufig auf einen Eisenmangel zurückgeht. Eine Untersuchung zeigte, dass 42,6% von 1513 Krebspatienten eine Transferrinsättigung (TSAT) unter 20% aufwiesen [3]. 33% waren anämisch. Wann sollte also substituiert werden [4]?

- AIDA («absolute iron deficiency anemia», z.B. Kolonkarzinom): TSAT <20%, Ferritin <30 ng/ml. Hier ist i.v. Eisen angezeigt.

- FIDA («functional iron deficiency anemia, z.B. Fleischaversion, metastasiertes Magenkarzinom): TSAT <20%; Ferritin 30–800 ng/ml. Diese Gruppe könnte von einer i.v. Eisensubstitution profitieren.

- FIDA: TSAT 20–50%, Ferritin 30–800 ng/ml. Diese Gruppe profitiert wahrscheinlich nicht von einer i.v. Eisensubstitution.

Bei noch höheren Werten liegt eine Eisenüberlastung vor und es ist keine Eisensubstitution nötig.

Früherkennungsprogramme

Als drittes Gebot der Krebsvorsorge gelten die Früherkennungsprogramme. «Ziel sollte es sein, das Karzinom vor der vollständigen Entwicklung zu diagnostizieren, also noch als mässige oder starke Dysplasie», so Prof. Betticher. Ein Beispiel dafür ist die Früherkennung beim Zervixkarzinom mit der Diagnose von Vorstufen mit einem einfachen Abstrich (jedes Jahr während der ersten drei Jahre, dann alle drei Jahre). Nicht-randomisierte Studien zeigten nach der Einführung des Tests eine Abnahme der Mortalität. Der Zervixabstrich ist allen Frauen ab 21 Jahren zu empfehlen.

Mammakarzinom: Beim Mammografie-Screening sucht man nach einem Karzinom in einem frühen Stadium. In einem Cochrane-Review konnte anhand randomisierter Studien gezeigt werden, dass sich das Mortalitätsrisiko nach 13 Jahren um 23% senken lässt. Wie sieht es aber in der Schweiz aus? «Wenn sich alle Einwohnerinnen der Schweiz im Alter von 50–69 Jahren per Screening abklären lassen würden, könnte man jährlich 160 vor dem Tod retten», sagte Prof. Betticher. «Gegenüber dem ‹wilden› Screening ist ein Befall der axillären Lymphknoten um 50% seltener, falls die Früherkennung organisiert vonstatten geht. Das ist ein häufig vergessener Vorteil, denn ein fortgeschrittenes Stadium verlangt auch eine intensivere Therapie. Insgesamt kann man sagen, dass die Mammografie wirksam und kosteneffizient ist. Deshalb ist sie allen Frauen ab 50 Jahren zu empfehlen.»

Kolonkarzinom: Die Untersuchungsmöglichkeiten beim Kolonkarzinom umfassen den Nachweis von Blut im Stuhl oder die (virtuelle) Kolonoskopie. Es geht darum, eine frühe Entwicklungsphase mit Polypen oder ein frühes Karzinom, das mit Operation und Chemotherapie noch heilbar ist, zu erfassen. Der Blutnachweis hat zwar einen erwiesenen Nutzen (er vermindert das Mortalitätsrisiko laut einem Cochrane Review von vier randomisierten Studien um 16% [5]), aber man verpasst doch relativ viel. Die Falsch-Negativ-Rate liegt bei bis zu 75%. Der Gold-Standard ist deshalb die Kolonoskopie. Laut Schätzungen (keine randomisierten Studien) wird die Mortalität damit um die Hälfte verringert und eine Resektion der Polypen in der gleichen Sitzung ermöglicht. Jedoch handelt es sich um einen (wenn auch kleinen) Eingriff mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Die virtuelle Kolonoskopie bedeutet zwar keinen Eingriff, allerdings ist auch keine Entfernung der Polypen möglich. Ausserdem muss ein Polyp >9 mm gross sein, damit er mit der virtuellen Kolonoskopie entdeckt werden kann. «Insgesamt ist bei normalem Risiko oder familiärer Veranlagung eine Kolonoskopie ab dem 50. Lebensjahr sinnvoll, da die Wahrscheinlichkeit eines Karzinoms ab diesem Zeitpunkt steigt», erläuterte Prof. Betticher.

Lungenkarzinom: Beim Lungenkarzinom ist es nicht möglich, eine Krebs-Vorstufe zu identifizieren. Der National Lung Screening Trial (NLST) zeigte zwar, dass durch jährliche Low-dose CT-Untersuchungen eine Reduktion der lungenkrebsspezifischen und Gesamt-Mortalität erreicht wird (um 20 und 6,7%). Allerdings gab es auch sehr viele abklärungsbedürftige Befunde. Die Überdiagnose-Rate lag relativ hoch, das Kosten-Nutzen-Verhältnis war schlecht. Deshalb ist das Screening den Rauchern momentan nicht global zu empfehlen. Es muss erst herausgefunden werden, welches die beste Screening-Population ist.

Prostatakarzinom: Die Göteborg-Studie hatte im Bereich des Prostatakarzinoms zwar gezeigt, dass sich das Mortalitätsrisiko nach 15 Jahren durch den PSA-Test um signifikante 44% verringern lässt [6]. Allerdings mussten zwölf Männer behandelt werden, damit einer geheilt wurde. Die Morbidität nach Operation (Urin-Inkontinenz 15–50%, sexuelle Dysfunktion 20–70%) oder nach Radiotherapie (Urin-Inkontinenz 2–16%, sexuelle Dysfunktion 20–45%) ist hoch. Aufgrund der schlechten Spezifität und Sensitivität des Tests ist ein Massen-Screening nicht zu empfehlen – es sei denn, es liegen klare Risikofaktoren vor (schwarze Hautfarbe, Vater oder Bruder mit Prostatakarzinom) oder der informierte Patient wünscht explizit eine Untersuchung. Dabei muss die Lebenserwartung mindestens zehn Jahre betragen.

Der niereninsuffiziente Patient in der Hausarztpraxis

Laut Prof. Dr. med. Rudolf P. Wüthrich, Klinik für Nephrologie, UniversitätsSpital Zürich, haben in der Schweiz ca. 500 000 Personen eine eingeschränkte glomeruläre Filtrationsrate (GFR). Die Prävalenz der chronischen Niereninsuffizienz ist in der Allgemeinbevölkerung steigend. Ein Screening auf eine Nierenkrankheit ist bei Risikogruppen deshalb alle ein bis zwei Jahre sinnvoll. Dazu gehören Diabetiker, Hypertoniker und Personen mit familiärer Vorbelastung. Gemessen werden das Serum-Kreatinin (GFR-Schätzung), Protein/Kreatinin oder Albumin/Kreatinin und Urinsediment. Am Ende der Abklärung sollte Folgendes feststehen:

- Stadium und Progressionstendenz der Niereninsuffizienz (Serum-Kreatinin, evtl. Cystatin C, Vorwerte, Verlaufstendenz)

- Akute oder chronische Niereninsuffizienz? (Vorgeschichte; Ultraschall: Schrumpfnieren, Struktur, Einnierigkeit)

- Prärenal, postrenal, renal? (Anamnese, Blutdruck, Halsvenen; Ultraschall: Obstruktion, Urinretention)

- Wenn renal: glomerulär, tubulo-interstitiell, vaskulär? (Sediment, Protein/Kreatinin, Urin-Proteinprofil, freie Leichtketten im Serum).

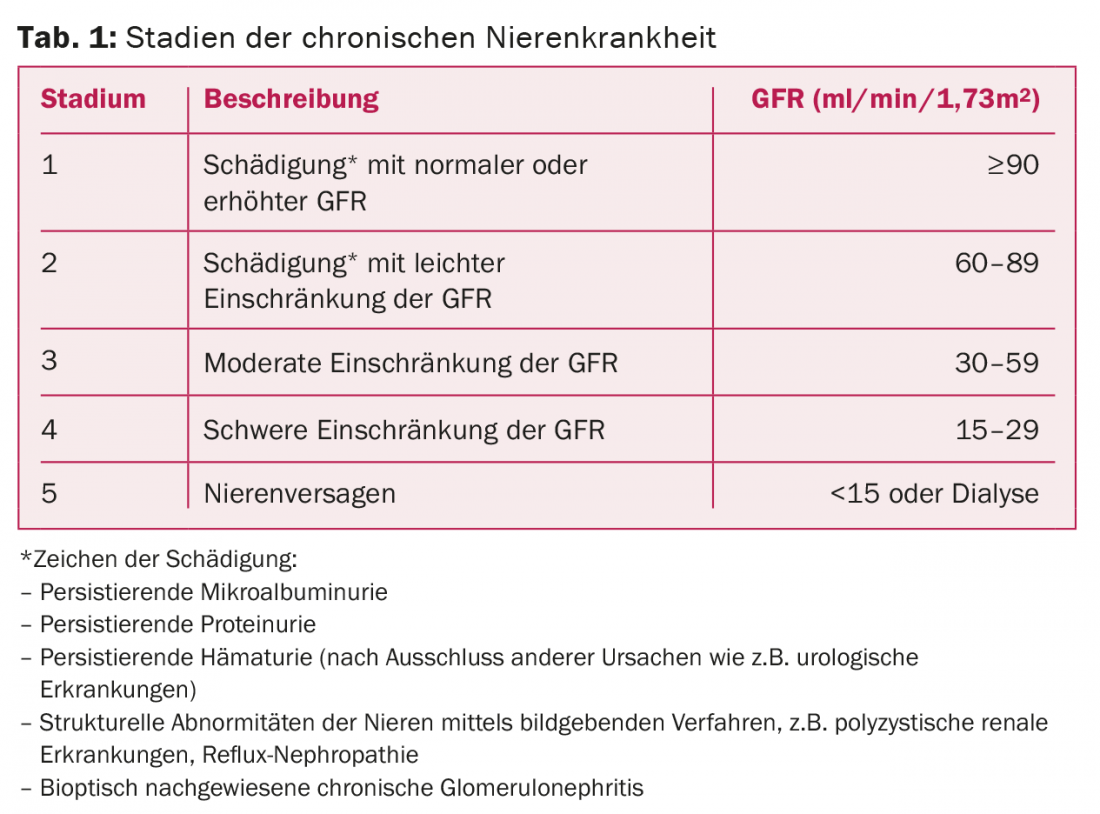

Die «chronic kidney disease» (CKD) wird in fünf Stadien eingeteilt (Tab. 1). Ergänzend gibt es die CGA-Klassifikation der chronischen Nierenkrankheit nach Grunderkrankung (Causa), glomerulärer Filtrationsrate (GFR) und Albuminurie. Die GFR wird in sechs Kategorien aufgeteilt, die Albuminurie in drei. Es konnte gezeigt werden, dass das Mortalitätsrisiko bei chronischer Niereninsuffizienz abhängig vom Ausmass der Albuminurie ist (je höher, umso gefährlicher).

Progression vermeiden

Die Progression der Niereninsuffizienz kann generell durch eine optimale Blutdruckeinstellung mit ACE-Hemmern oder Angiotensin II-Rezeptorblockern [7], Statinen und Bikarbonat gehemmt werden. Dabei ist von einer Doppelblockade mit ACE-Hemmern und Angiotensin II-Rezeptorblockern abzusehen, wie eine Studie von 2008 zeigte [8]. Blutdruckziele bei Nierenerkrankung sind Werte von <140/90 mmHg. Bei Risikopopulationen wie Patienten mit Diabetes sollten Werte von <135/85 mmHg, bei chronischer Nephropathie mit einer Proteinurie unter 1 g/d Werte von <130/80 mmHg bzw. <125/75 mmHg (Proteinurie >1 g/d) angestrebt werden. Eine Studie von Baigent und Kollegen belegt die signifikante Senkung der Inzidenz schwerer atherosklerotischer Ereignisse mit Simvastatin plus Ezetimib bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenkrankheit [9].

Komplikationen der fortschreitenden chronischen Niereninsuffizienz sind im CKD-Stadium 2 vor allem die kardiovaskuläre Morbidität, im Stadium 3 Hyperparathyroidismus und Anämie, im Stadium 4 metabolische Azidose und Hyperkalämie sowie im Stadium 5 die Dialyse.

Renale Anämie

Die Pathogenese der renalen Anämie verläuft über die Reduktion der Nephronenmasse, was zu einer verminderten Erythropoietin-Produktion führt. Der chronische Blutverlust bewirkt einen Eisenmangel, die Mangelernährung wiederum einen Vitaminmangel. Zudem ist die Erythrozytenhalbwertszeit verkürzt. Ein Hämoglobin-Wert (Hb) <11 g/dl ist eine Indikation für eine Therapie (vor der Dialyse). Ziel ist ein Hb zwischen 11 und 12 g/dl (oder 13), allerdings nicht höher. Voraussetzung sind «volle» Eisenspeicher: Ferritin >100 ug/l und Transferrin-Sättigung >20%. Die Eisengabe erfolgt parenteral (Ferinject® oder Venofer®), da dies rascher und effizienter ist als die orale Gabe [10].

In der Schweiz gibt es die Erythropoietinpräparate Mircera®, Aranesp®, Recormon® und Eprex®. Wenn der Hämoglobin-Wert zu hoch steigt (Werte von 13 g/dl und höher), wird es gefährlich, da es gehäuft zu Ereignissen wie Tod, Herzinfarkt, Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz und Stroke kommt [11].

«Allgemein ist es sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und Nephrologe bei der Behandlung von Patienten mit Nierenerkrankungen gut funktioniert», so der Referent. Abbildung 1 zeigt exemplarisch, wie eine solche Herangehensweise aussehen könnte.

Quelle: 8. Iron Academy, 30. April 2015, Zürich-Oerlikon

Literatur:

- Neal RD, et al.: Comparison of cancer diagnostic intervals before and after implementation of NICE guidelines: analysis of data from the UK General Practice Research Database. Br J Cancer 2014 Feb 4; 110(3): 584–592.

- Tørring ML, et al.: Time to diagnosis and mortality in colorectal cancer: a cohort study in primary care. Br J Cancer 2011 Mar 15; 104(6): 934–940.

- Ludwig H, et al.: Prevalence of iron deficiency across different tumors and its association with poor performance status, disease status and anemia. Ann Oncol 2013 Jul; 24(7): 1886–1892.

- Gilreath JA, Stenehjem DD, Rodgers GM: Diagnosis and treatment of cancer-related anemia. Am J Hematol 2014; 89(2): 203–212.

- Hewitson P, et al.: Cochrane systematic review of colorectal cancer screening using the fecal occult blood test (hemoccult): an update. Am J Gastroenterol 2008 Jun; 103(6): 1541–1549.

- Hugosson J, et al.: Mortality results from the Göteborg randomised population-based prostate-cancer screening trial. Lancet Oncol 2010 Aug; 11(8): 725–732.

- Brenner BM, et al.: Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001 Sep 20; 345(12): 861–869.

- Mann JF, et al.: Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 2008 Aug 16; 372(9638): 547–553.

- Baigent C, et al.: The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2011 Jun 25; 377(9784): 2181–2192.

- Van Wyck DB, et al.: A randomized, controlled trial comparing IV iron sucrose to oral iron in anemic patients with nondialysis-dependent CKD. Kidney Int 2005 Dec; 68(6): 2846–2856.

- Singh AK, et al.: Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. N Engl J Med 2006 Nov 16; 355(20): 2085–2098.

CARDIOVASC 2015; 14(4): 35–37

Autoren

- Andreas Grossmann

Publikation

- CARDIOVASC

Comments are closed.