Ein Forschungsteam der Universität Kopenhagen hat basierend auf Daten aus 72 randomisierten Studien mit insgesamt über 7500 Teilnehmern eine Sekundäranalyse durchgeführt, um die Wirksamkeit pharmakologischer Interventionen bei Handarthrose zu untersuchen. Aus dem systematischen Review mit Netzwerk-Metaanalyse geht hervor, dass orale nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) und Glukokortikoide wirksame analgetische Behandlungsoptionen sind bei Arthrosen im Bereich der Hand.

Arthrose (engl. Osteoarthritis, OA) ist weltweit die häufigste Gelenkerkrankung und führt insbesondere in fortgeschrittenem Stadium zu Schmerzen und Funktionseinbussen der Gelenke [1]. Klinisch relevante Knie-, Hand-, und Hüftarthrosen wurden bei 8,9% der erwachsenen Bevölkerung nachgewiesen [2]. Charakteristische Merkmale bei Arthrose sind degenerative Veränderungen an den Gelenken, die mit der allmählichen Zerstörung des Gelenkknorpels beginnen und bis zur Freilegung der Knochenoberfläche führen können [1]. Ausserdem werden oft auch die an die betroffenen Gelenke angrenzenden Knochen, Muskeln und Bänder geschädigt. Zu den Risikofaktoren für Arthrose gelten höheres Alter, weibliches Geschlecht und genetische Veranlagung sowie Über- und Fehlbelastung der Gelenke bei angeborenen Fehlstellungen (z.B. Achsenfehlstellungen, Hüftgelenksdysplasien), Verletzungen und Unfälle, übermässige körperliche Aktivität bzw. Inaktivität oder Übergewicht [1]. Handarthrose führt zu Schmerzen, beeinträchtigten Greifunktionen und eingeschränkter Beweglichkeit, was einen erheblichen negativen Impact im Alltag der Betroffenen haben kann.

Analyse grosser Datenbestände

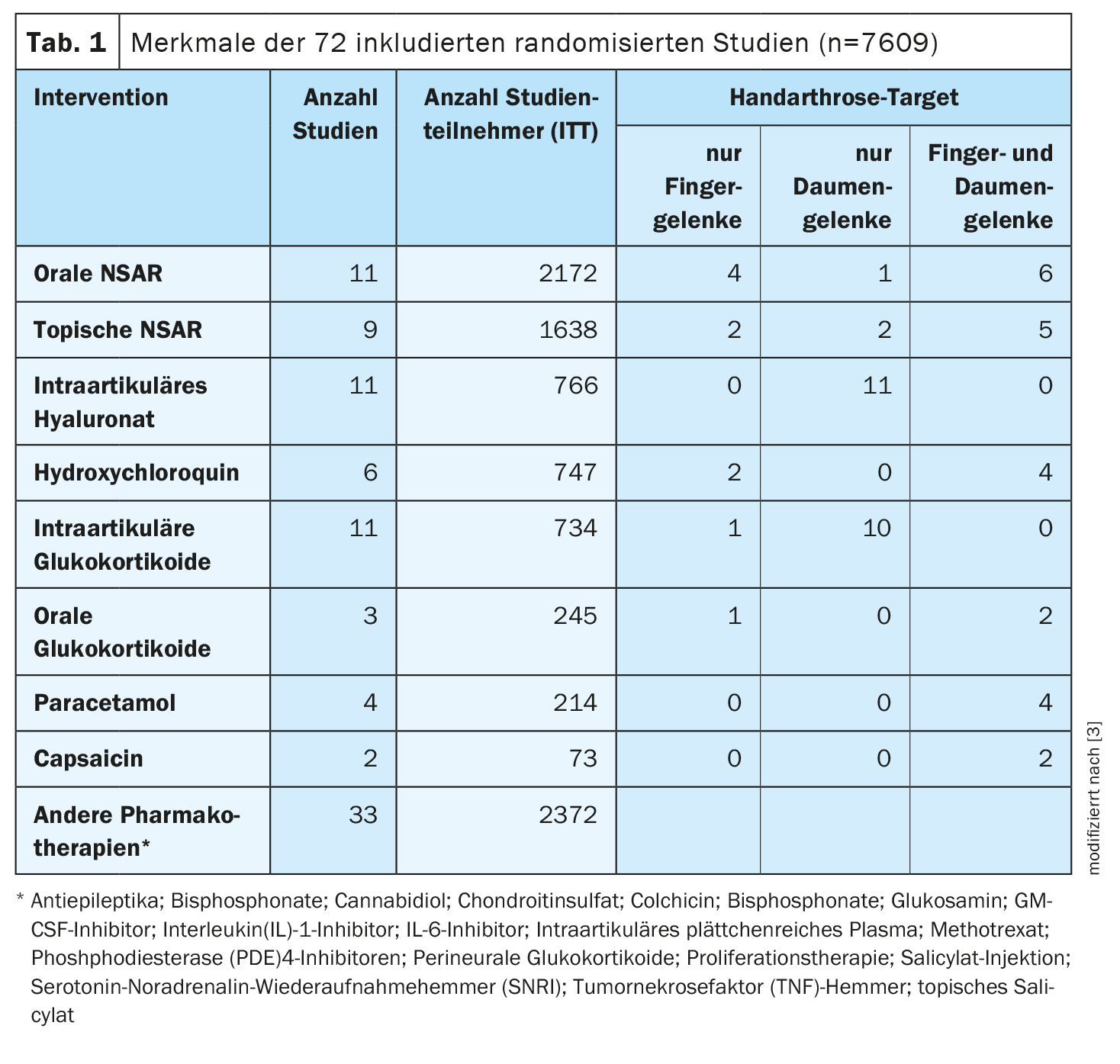

Døssing et al. werteten die Daten randomisierter Studien aus, um die Wirksamkeit verschiedener Pharmakotherapien auf die im Rahmen einer Handarthrose auftretenden Schmerzsymptome zu untersuchen [3]. Neben Schmerzlinderung wurden die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit, die gesundheitsbezogene Lebensqualität, Nebenwirkungen sowie nebenwirkungsbedingte Therapieabbrüche betrachtet. Für ihre Recherchen nutzten die Forscher die Datenbanken Embase, MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trial. Berücksichtigt wurden randomisierte Studien bis und mit 26.10.2021, in welchen Patienten mit Handarthrose eine medikamentöse Behandlung erhielten. Aus insgesamt 3319 identifizierten Suchergebnissen wurden zunächst 72 Studien mit 7609 Teilnehmern gesichtet, welche die Inklusionskriterien erfüllten (Tab. 1) [3]. Die Anforderungen für die geplante quantitative Synthese erfüllten 65 dieser der Studien (n=5957), wobei über all diese Studien hinweg 29 verschiedene Pharmakotherapien zur Anwendung kamen. Von den in die quantitativen Analysen inkludierten Studien hatten 60 (n=5246) Schmerz als Endpunkt und wurden in die Netzwerk-Metaanalyse (NMA) einbezogen; 51 Studien (Teilnehmerzahl zwischen 1002 bis 4352) wurden in die paarweise Metaanaylse inkludiert und 46 (n=4220) in die Meta-Regression.

Placeboüberlegenheit von oralen NSAR und oralen Glukokortikoiden

Orale nicht-steroidale antientzündliche Medikamente (NSAR) und orale Glukokortikoide wiesen in der NMA im Placebovergleich Effektgrössen auf von −0,18 (95%-Konfidenzintervall −0,36 bis 0,02) bzw. −0,54 (−0,83 bis −0,24) auf (Tab. 2) [3]. Dieses Ergebnis war konsistent, wenn die Evidenzbasis auf paarweise Metaanalysen von Studien ohne hohes Bias-Risiko eingeschränkt wurde. Die Effektgrössen von intraartikulärem Hyaluronat, intraartikulären Glukokortikoiden, Hydroxychloroquin und topischen NSAR betrugen im Placebovergleich 0,22 (−0,08 bis 0,51), 0,25 (0,00 bis 0,51), −0,01 (−0,19 bis 0,18), bzw. −0,14 (−0,33 bis 0,08). Die Therapieeffekte der oralen NSAR werden gestützt durch konsistente Wirksamkeitsnachweise in den paarweisen Metaanalysen und zwar sowohl hinsichtlich Schmerzen, als auch Funktionsfähigkeit, Einschätzung der Krankheit durch den Patienten und Greiffunktion. Orale Glukokortikoide haben sich ebenfalls konsistent als wirksam erwiesen bezüglich dieser Outcome-Parameter.

Die Langzeitsicherheit der verschiedenen Therapieoptionen wurde zwar in der vorliegenden Analyse nicht bewertet, aber die nebenwirkungsbedingten Abbruchraten wurden berechnet. Dabei zeigte sich, dass die nebenwirkungsbedingte Abbruchrate bei pharmakotherapeutischer Behandlung höher war als bei Placebo (Peto OR 1,99; 95%-KI 1,41 bis 2.82). Hinsichtlich der Anzahl unerwünschter Ereignisse (Peto OR 0,85; 95%-KI 0,56 bis 1,31) wiesen die unterschiedlichen medikamentösen Therapien keine signifikanten Unterschiede auf.

Gemäss Einschätzung der Autoren liegen die Stärken der Studie in der extensiven Suchstrategie, welche grosse Datenbestände relevanter Studien berücksichtigte. Als methodische Limitationen ihrer Sekundäranalyse erwähnen sie Bias-Risiken einiger inkludierter Studien und dass die Anzahl der eingeschlossenen Studien und Teilnehmer bei gewissen Interventionen gering war. Im Hinblick auf den klinischen Alltag weisen sie ausserdem darauf hin, dass das Therapieansprechen unterschiedlich ausfallen könne in Abhängigkeit davon, ob es sich um erosive oder inflammatorische Arthrose handelt. Es sei wünschenswert, dass in Zukunft mehr grosse Studien mit hochqualitativer Evidenz zur Wirksamkeit pharmakotherapeutischer Interventionen bei Handarthrose durchgeführt werden. Es gebe ausserdem einen Bedarf an besser validierten Fragebogen, welche Schmerz und Funktionsfähigkeit bei Handarthrose differenziert erfassen.

Literatur:

- Fuchs J, Kuhnert R, Scheidt-Nave C: 12-Monats-Prävalenz von Arthrose in Deutschland. Journal of Health Monitoring 2017 2(3), DOI 10.17886/RKI-GBE-2017-054, www.rki.de, (letzter Abruf 01.11.2023)

- Andrianakos AA, et al.: Prevalence of symptomatic knee, hand and hip osteoarthritis in Greece. TheESORDIG study. J Rheumatology 2006; 33: 2507–2513.

- Døssing A, et al.: Comparative effectiveness of pharmacological interventions for hand osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomised trials. RMD Open 2023 Aug; 9(3): e003030.

HAUSARZT PRAXIS 2023: 18(11): 38–39

Autoren

- Mirjam Peter, M.Sc.

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.