Beschreibung

Ein Schlaganfall, auch bekannt als zerebrovaskulärer Unfall (ZVU), ist ein medizinischer Notfall, der durch eine plötzliche Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn gekennzeichnet ist und zu einer Schädigung der Gehirnzellen oder zum Tod führt. Die Symptome eines Schlaganfalls können je nach Art und Ort der Schädigung des Gehirns variieren, umfassen jedoch häufig ein plötzlich auftretendes Taubheitsgefühl oder Schwächegefühl im Gesicht, Arm oder Bein, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen von Sprache, Verwirrung, starke Kopfschmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen oder Halten des Gleichgewichts. Es gibt zwei Hauptarten von Schlaganfällen: den ischämischen Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wird, das eine Arterie verstopft, und den hämorrhagischen Schlaganfall, der durch ein gerissenes Blutgefäß verursacht wird.

Die Prävalenz des Schlaganfalls ist weltweit beträchtlich: Jedes Jahr treten Millionen von Fällen auf, wobei die Häufigkeit in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen variiert. Die Geschichte des Schlaganfalls lässt sich bis in die Geschichte der Menschheit zurückverfolgen, mit Beschreibungen, die bis in die alten Zivilisationen zurückreichen. Im Laufe der Zeit haben sich die medizinischen Erkenntnisse und die Behandlungsmöglichkeiten verbessert, doch bleibt der Schlaganfall weltweit eine der häufigsten Ursachen für Behinderungen und Todesfälle.

Die Komplikationen eines Schlaganfalls können schwerwiegend und lebensverändernd sein. Dazu gehören langfristige Behinderungen, kognitive Beeinträchtigungen, Sprachstörungen, Lähmungen und emotionale Veränderungen wie Depressionen und Angstzustände. Darüber hinaus besteht für Überlebende eines Schlaganfalls ein erhöhtes Risiko, erneut einen Schlaganfall zu erleiden, was die Bedeutung wirksamer Behandlungs- und Präventionsstrategien noch unterstreicht.

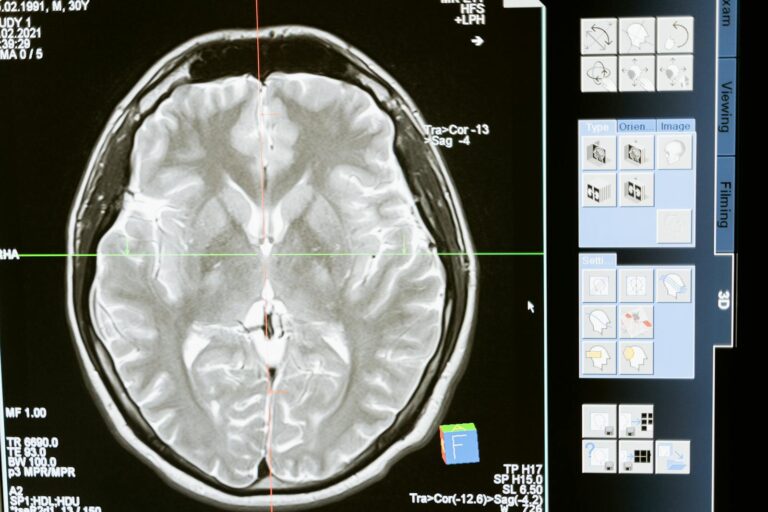

Die Diagnose eines Schlaganfalls umfasst in der Regel eine Kombination aus klinischer Beurteilung, bildgebenden Untersuchungen wie Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) und Labortests, um die Art und Ursache des Schlaganfalls zu ermitteln. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören eine Thrombolysetherapie zur Auflösung von Blutgerinnseln, eine mechanische Thrombektomie zur Entfernung von Gerinnseln, eine Blutdruckkontrolle und Rehabilitationstherapien zur Verbesserung der Funktion und Lebensqualität.

Die Ursachen für einen Schlaganfall können vielfältig sein, umfassen aber häufig Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, Fettleibigkeit, hoher Cholesterinspiegel, Vorhofflimmern, familiäre Vorbelastung und Bewegungsmangel. Die Behebung dieser Risikofaktoren durch Änderung der Lebensweise und medizinische Maßnahmen ist für die Schlaganfallprävention von entscheidender Bedeutung.

Präventivmaßnahmen für Schlaganfälle konzentrieren sich auf die Kontrolle von Risikofaktoren und die Förderung der kardiovaskulären Gesundheit. Änderungen des Lebensstils wie eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Tabak und übermäßigen Alkoholkonsum sowie die Behandlung chronischer Erkrankungen können das Schlaganfallrisiko erheblich senken. Auch die medikamentöse Behandlung von Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes kann dazu beitragen, Schlaganfälle bei Risikopersonen zu verhindern.

Die Biologie dahinter

Ein Schlaganfall betrifft in erster Linie das Gehirn, ein komplexes Organ, das für die Koordinierung verschiedener Körperfunktionen wie Bewegung, Empfindung, Sprache, Wahrnehmung und Emotionen verantwortlich ist. Um optimal funktionieren zu können, ist das Gehirn auf eine konstante Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen angewiesen, die über ein Netzwerk von Blutgefäßen zugeführt werden. Bei einem ischämischen Schlaganfall, der häufigsten Form, verstopft ein Blutgerinnsel eine Hirnarterie und unterbricht den Blutfluss zu einer bestimmten Hirnregion. Ohne ausreichenden Sauerstoff beginnen die Gehirnzellen in dem betroffenen Bereich abzusterben, was zu irreversiblen Schäden führt.

Umgekehrt entsteht ein hämorrhagischer Schlaganfall durch den Riss eines Blutgefäßes im Gehirn, was zu Blutungen und anschließendem Druck auf das umliegende Hirngewebe führt. Diese Unterbrechung des Blutflusses und der Sauerstoffversorgung hat schwerwiegende Folgen und führt je nach Ort und Schwere des Schlaganfalls häufig zu Beeinträchtigungen der Motorik, der Empfindungen, der Sprache, der Wahrnehmung oder der Emotionen.

Das komplizierte Netzwerk von Neuronen und deren Verbindungen im Gehirn ermöglicht die Übertragung elektrischer Signale und damit die Kommunikation zwischen verschiedenen Regionen des Gehirns und dem Rest des Körpers. Ein Schlaganfall unterbricht diese Kommunikation, indem er das Hirngewebe schädigt, was zu einer Vielzahl von neurologischen Ausfällen führt. Je nachdem, welcher Bereich des Gehirns betroffen ist, kann es zu Schwäche oder Lähmungen auf einer Körperseite, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen von Sprache, Sehstörungen, kognitiven Beeinträchtigungen oder Veränderungen des Verhaltens und der Emotionen kommen.

Arten und Symptome

Es gibt verschiedene Arten von Schlaganfällen, die jeweils unterschiedliche Merkmale und Symptome aufweisen. Ein ischämischer Schlaganfall, die häufigste Form, tritt auf, wenn ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß verstopft, das das Gehirn versorgt, während ein hämorrhagischer Schlaganfall durch den Riss eines Blutgefäßes im Gehirn entsteht. Andere, weniger häufige Formen sind die transitorische ischämische Attacke (TIA), die auch als “Mini-Schlaganfall” bezeichnet wird, und der kryptogene Schlaganfall, dessen genaue Ursache unbekannt bleibt.

Ischämischer Schlaganfall:

Ischämische Schlaganfälle äußern sich häufig durch plötzlich auftretende Symptome wie Schwäche oder Lähmung auf einer Körperseite, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen von Sprache, Sehstörungen und Koordinationsprobleme. Diese Symptome können je nach Ort und Größe der blockierten Arterie variieren. Ein ischämischer Schlaganfall ist in der Regel mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen und hohen Cholesterinwerten verbunden. Zu den Komplikationen können langfristige Behinderungen, kognitive Beeinträchtigungen und wiederkehrende Schlaganfälle gehören.

Hämorrhagischer Schlaganfall:

Hämorrhagische Schlaganfälle können sich durch starke Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen, Schwäche oder Taubheit auf einer Körperseite, Bewusstseinsstörungen und Krampfanfälle äußern. Blutungen im Gehirn können neurologische Defizite im betroffenen Bereich verursachen, die zu Komplikationen wie Hirnschwellung, erhöhtem Hirndruck und Hydrocephalus führen. Zu den Risikofaktoren für einen hämorrhagischen Schlaganfall gehören Bluthochdruck, zerebrale Aneurysmen, arteriovenöse Fehlbildungen (AVM) und die Einnahme von Gerinnungshemmern.

Transitorische Ischämische Attacke (TIA):

TIAs sind kurze Episoden neurologischer Funktionsstörungen, die durch eine vorübergehende Unterbrechung des Blutflusses zum Gehirn verursacht werden. Die Symptome einer TIA ähneln denen eines ischämischen Schlaganfalls, klingen jedoch in der Regel innerhalb von Minuten bis Stunden ab, ohne bleibende Schäden zu verursachen. TIAs dienen jedoch als Warnzeichen für ein erhöhtes Risiko eines nachfolgenden Schlaganfalls, so dass eine sofortige medizinische Untersuchung und Intervention entscheidend ist, um zukünftige Komplikationen zu verhindern.

Kryptogener Schlaganfall:

Kryptogene Schlaganfälle sind Fälle, in denen die Ursache des Schlaganfalls trotz gründlicher Untersuchung unklar bleibt. Diese Schlaganfälle können durch Embolien unbekannter Herkunft, paradoxe Embolien durch ein offenes Foramen ovale (PFO) oder andere kryptogene Mechanismen verursacht werden. Die Symptome und Komplikationen des kryptogenen Schlaganfalls ähneln denen des ischämischen Schlaganfalls, und die Behandlungsstrategien konzentrieren sich auf die Kontrolle der Risikofaktoren und die Vorbeugung wiederkehrender Ereignisse durch Medikamente, Änderungen des Lebensstils und in einigen Fällen den Verschluss eines PFO.

Frühzeitiges Eingreifen und Rehabilitationsmaßnahmen können die Behandlungsergebnisse deutlich verbessern und das Risiko langfristiger Behinderungen und Komplikationen verringern.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose eines Schlaganfalls erfordert eine gründliche Erhebung der Krankengeschichte des Patienten, eine körperliche Untersuchung und den Einsatz verschiedener diagnostischer Tests. Eine frühzeitige und genaue Diagnose ist entscheidend, um die Art des Schlaganfalls zu bestimmen, Behandlungsentscheidungen zu treffen und mögliche Komplikationen zu minimieren.

Klinische Untersuchung:

Eine ausführliche Anamnese ist wichtig, um die Risikofaktoren für einen Schlaganfall, frühere Erkrankungen und mögliche auslösende Ereignisse zu ermitteln. Der Arzt erkundigt sich nach den Symptomen, einschließlich des Auftretens, der Dauer und des Verlaufs der neurologischen Defizite, sowie nach begleitenden Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen. Darüber hinaus helfen Informationen über die Krankengeschichte, Medikamente, Lebensstilfaktoren und familiäre Vorbelastungen durch Schlaganfall oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei der Identifizierung möglicher Einflussfaktoren.

Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf die Beurteilung der neurologischen Funktion, der Vitalzeichen und der Anzeichen für Schlaganfall-bedingte Komplikationen. Das medizinische Personal führt eine umfassende neurologische Untersuchung durch, bei der der mentale Status, die Funktion der Hirnnerven, die motorische Stärke, das Gefühl, die Koordination und die Reflexe beurteilt werden. Vitalparameter wie Blutdruck, Herzfrequenz und Atemfrequenz werden auf Anomalien überwacht. Darüber hinaus können Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks, wie z. B. ein Papillenödem oder Bewusstseinsstörungen, auf schwere Schlaganfallkomplikationen hinweisen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern.

Labortests und Bildgebung:

In der Regel werden Bluttests durchgeführt, um verschiedene Parameter zu bestimmen und Grunderkrankungen zu erkennen, die das Schlaganfallrisiko erhöhen oder Schlaganfallsymptome vortäuschen können. Relevante Labortests können sein:

Vollständiges Blutbild (CBC): Untersucht auf Anämie, Infektionen oder Thrombozytose.

Blutzuckerspiegel: Zur Feststellung von Hyperglykämie oder Hypoglykämie, die Schlaganfallsymptome vortäuschen können.

Gerinnungsuntersuchungen: Messen Sie die Prothrombinzeit (PT), die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) und die internationale normalisierte Ratio (INR), um den Gerinnungsstatus zu beurteilen und auf Blutungsstörungen oder die Einnahme von Antikoagulanzien zu achten.

Lipidprofil: Bestimmung des Cholesterinspiegels zur Beurteilung kardiovaskulärer Risikofaktoren.

Die Bildgebung spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Schlaganfalldiagnose, der Bestimmung der Art des Schlaganfalls, der Feststellung von Ort und Ausmaß der Hirnschädigung und dem Ausschluss anderer möglicher Ursachen für neurologische Symptome. Zu den relevanten Bildgebungsmodalitäten gehören:

Computertomographie (CT): Häufig die erste bildgebende Untersuchung bei Verdacht auf Schlaganfall, um eine intrakranielle Blutung auszuschließen und Anzeichen eines ischämischen Schlaganfalls, wie z. B. eine Hypodensität in den betroffenen Hirnregionen, zu erkennen.

Magnetresonanztomographie (MRT): Bietet eine detaillierte Darstellung des Hirngewebes und hilft bei der Unterscheidung zwischen ischämischem und hämorrhagischem Schlaganfall, bei der Beurteilung der Infarktgröße und -lokalisation sowie bei der Identifizierung anderer struktureller Anomalien.

Magnetresonanz-Angiografie (MRA) und CT-Angiografie (CTA): Beurteilen die Anatomie der Blutgefäße und erkennen Gefäßläsionen, Stenosen oder Verschlüsse, die zur Pathogenese des Schlaganfalls beitragen.

Karotis-Ultraschall: Zur Beurteilung von Karotisstenosen, einer häufigen Ursache für ischämische Schlaganfälle, werden die Blutflussgeschwindigkeit gemessen und atherosklerotische Plaques in den Karotisarterien aufgespürt.

Durch die Kombination von klinischen Untersuchungsergebnissen mit Labortests und bildgebenden Untersuchungen können Gesundheitsdienstleister eine definitive Diagnose des Schlaganfalls stellen, die zugrundeliegende Ursache ermitteln und geeignete Behandlungsmaßnahmen einleiten, um die Ergebnisse für den Patienten zu optimieren.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung eines Schlaganfalls erfordert ein schnelles Eingreifen, um Hirnschäden zu minimieren, Komplikationen zu vermeiden und die Ergebnisse für den Patienten zu verbessern. Die Behandlungsstrategien hängen von der Art des Schlaganfalls und der zugrunde liegenden Ursache ab. Für eine umfassende und wirksame Behandlung ist ein multidisziplinärer Ansatz erforderlich, an dem Gesundheitsdienstleister aus verschiedenen Fachbereichen beteiligt sind.

Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls:

Thrombolytische Therapie (Alteplase): Die thrombolytische Therapie mit rekombinantem Gewebeplasminogenaktivator (rt-PA), allgemein bekannt als Alteplase, ist die primäre Behandlung des akuten ischämischen Schlaganfalls innerhalb der ersten 4,5 Stunden nach Auftreten der Symptome. Alteplase löst Blutgerinnsel auf, stellt die Durchblutung des ischämischen Hirngewebes wieder her und kann so neurologische Defizite rückgängig machen. In Frage kommende Patienten erhalten eine intravenöse Alteplase-Infusion auf der Grundlage strenger Ein- und Ausschlusskriterien, um das Risiko hämorrhagischer Komplikationen zu minimieren.

Endovaskuläre Thrombektomie: Die endovaskuläre Thrombektomie ist ein minimalinvasives Verfahren zur Beseitigung großer Gefäßverschlüsse, die einen akuten ischämischen Schlaganfall verursachen. Geleitet von bildgebenden Verfahren wie CT- oder MRT-Angiographie führen interventionelle Radiologen einen Katheter in das betroffene Blutgefäß ein und verwenden spezielle Geräte, um das Gerinnsel mechanisch zu entfernen oder aufzulösen und so den Blutfluss zum ischämischen Hirngewebe wiederherzustellen. Die endovaskuläre Thrombektomie ist bei ausgewählten Patienten mit proximalen großen Gefäßverschlüssen indiziert, in der Regel innerhalb von 6-24 Stunden nach Auftreten der Symptome, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Behandlung des akuten hämorrhagischen Schlaganfalls:

Bei einem akuten hämorrhagischen Schlaganfall kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um das Hämatom zu entleeren, das Gehirn zu dekomprimieren und den intrakraniellen Druck zu senken. Zu den chirurgischen Optionen gehören die Kraniotomie mit Hämatomausräumung, minimalinvasive Techniken wie die stereotaktische Aspiration oder die endoskopische Ausräumung sowie die Anlage von Ventrikeldrainagen oder Shunts zur Behandlung des Hydrozephalus. Die chirurgische Behandlung ist Patienten mit großen oder lebensbedrohlichen Blutungen vorbehalten, die einen erheblichen Masseneffekt oder eine Hirnhernie verursachen.

Management nach Schlaganfall:

Neurologische Überwachung: Nach der Behandlung des akuten Schlaganfalls müssen die Patienten auf der Intensivstation oder der Schlaganfallstation engmaschig neurologisch überwacht werden, um Komplikationen auszuschließen, die Vitalparameter zu kontrollieren und den neurologischen Status zu beurteilen. Häufige neurologische Untersuchungen, einschließlich der Bewertung der Glasgow Coma Scale, der Pupillenreaktion und der motorischen Stärke, helfen dabei, Anzeichen einer Verschlechterung oder Verbesserung zu erkennen und weitere Behandlungsentscheidungen zu treffen.

Rehabilitationstherapie: Die Schlaganfallrehabilitation spielt eine entscheidende Rolle bei der Maximierung der funktionellen Erholung, der Wiederherstellung der Unabhängigkeit und der Optimierung der Lebensqualität von Schlaganfallüberlebenden. Die Rehabilitationstherapie kann Physiotherapie zur Verbesserung von Mobilität und Kraft, Beschäftigungstherapie zur Verbesserung der Aktivitäten des täglichen Lebens und der Funktion der oberen Gliedmaßen, Sprachtherapie zur Behandlung von Kommunikations- und Schluckproblemen sowie kognitive Rehabilitation zur Bewältigung kognitiver Beeinträchtigungen und zur Förderung der kognitiven Erholung umfassen.

Sekundärprävention: Maßnahmen der Sekundärprävention zielen darauf ab, das Risiko eines erneuten Schlaganfalls und kardiovaskulärer Ereignisse bei Schlaganfallüberlebenden zu verringern. Zu diesen Maßnahmen gehören die Optimierung der Blutdruckkontrolle, die Kontrolle der Blutfettwerte, die Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern, die Förderung einer gesunden Lebensweise wie Raucherentwöhnung, regelmäßiger Sport und die Einhaltung einer herzgesunden Ernährung. Darüber hinaus benötigen Schlaganfallüberlebende möglicherweise eine antithrombotische Therapie, z. B. Thrombozytenaggregationshemmer oder Antikoagulanzien, um thromboembolische Ereignisse zu verhindern, sowie Medikamente zur Behandlung von Begleiterkrankungen wie Vorhofflimmern oder Karotisstenose.

Psychosoziale Unterstützung: Schlaganfallüberlebende und ihre Familien können nach einem Schlaganfall psychologische, emotionale und soziale Herausforderungen erleben. Psychosoziale Unterstützungsdienste, einschließlich Beratung, Selbsthilfegruppen und kommunale Ressourcen, helfen bei der Bewältigung emotionaler Probleme, erleichtern die Anpassung an das Leben nach dem Schlaganfall und fördern das soziale Engagement und die Teilhabe.

Die Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern im Gesundheitswesen, ein rechtzeitiges Eingreifen und eine patientenorientierte Versorgung sind für die Optimierung der Ergebnisse und die Verbesserung der Lebensqualität von Schlaganfallüberlebenden von größter Bedeutung.

Ursachen und Risikofaktoren

Ein Schlaganfall kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter Gefäßanomalien, die Bildung von Blutgerinnseln oder Blutungen im Gehirn. Die Identifizierung dieser Ursachen und Risikofaktoren hilft bei der Umsetzung von Präventivmaßnahmen und der Optimierung der Schlaganfallbehandlung.

Ursachen:

Ein Schlaganfall entsteht durch eine Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn, die zu einer Schädigung der Gehirnzellen und neurologischen Ausfällen führt. Der ischämische Schlaganfall, die häufigste Form, entsteht in der Regel durch die Verstopfung eines Blutgefäßes, das das Gehirn versorgt, entweder durch ein Blutgerinnsel oder eine atherosklerotische Plaque. Durch diese Verstopfung werden dem Hirngewebe Sauerstoff und Nährstoffe entzogen, was zu einer ischämischen Schädigung führt. Ein hämorrhagischer Schlaganfall hingegen tritt auf, wenn ein geschwächtes Blutgefäß reißt und eine Blutung in das Hirngewebe verursacht. Diese Blutung führt zu einem erhöhten Druck im Schädel, einer Kompression der umliegenden Gehirnstrukturen und neurologischen Beeinträchtigungen.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, darunter modifizierbare Lebensstilfaktoren und Grunderkrankungen:

Bluthochdruck: Bluthochdruck ist der wichtigste Risikofaktor für einen Schlaganfall, da er zu Arterienschäden, Arteriosklerose und Blutgefäßanomalien beiträgt.

Zuckerkrankheit: Diabetes mellitus erhöht das Schlaganfallrisiko, da er die Blutgefäße schädigt und Arteriosklerose sowie die Bildung von Blutgerinnseln fördert.

Rauchen: Tabakkonsum trägt zum Schlaganfallrisiko bei, da er Arteriosklerose, die Bildung von Blutgerinnseln und Gefäßentzündungen fördert.

Fettleibigkeit: Übermäßiges Körpergewicht und abdominale Adipositas werden mit Bluthochdruck, Diabetes und Dyslipidämie in Verbindung gebracht, die alle das Schlaganfallrisiko erhöhen.

Hoher Cholesterinspiegel: Erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte tragen zur Atherosklerose und Plaquebildung bei, verengen die Blutgefäße und vermindern die Durchblutung des Gehirns.

Körperliche Inaktivität: Ein Mangel an regelmäßiger körperlicher Betätigung wird mit Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Diabetes in Verbindung gebracht, die alle das Schlaganfallrisiko erhöhen.

Übermäßiger Alkoholkonsum: Starker Alkoholkonsum kann zu Bluthochdruck, Kardiomyopathie und Vorhofflimmern führen und das Schlaganfallrisiko erhöhen.

Vorhofflimmern: Vorhofflimmern, ein unregelmäßiger Herzrhythmus, begünstigt die Bildung von Blutgerinnseln in den Herzkammern, die in das Gehirn wandern und einen Schlaganfall verursachen können.

Familienanamnese: Eine familiäre Vorgeschichte von Schlaganfällen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht das Schlaganfallrisiko, was auf eine genetische Veranlagung für Gefäßanomalien hindeutet.

Alter: Das fortschreitende Alter ist ein bedeutender Risikofaktor für einen Schlaganfall, da die Schlaganfallhäufigkeit und -sterblichkeit mit dem Alter zunimmt.

Es ist wichtig zu beachten, dass bestimmte Risikofaktoren zwar mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall einhergehen, aber nicht unbedingt das Auftreten der Krankheit garantieren. Ebenso schließt das Fehlen dieser Risikofaktoren die Möglichkeit eines Schlaganfalls nicht aus. Daher ist es wichtig, einen proaktiven Ansatz zur Schlaganfallprävention zu verfolgen, indem modifizierbare Risikofaktoren angegangen werden und eine gesunde Lebensweise gefördert wird.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose des Schlaganfalls ist für die Gesundheitsdienstleister von entscheidender Bedeutung, um die Erkrankung wirksam zu behandeln und für die Patienten, um mögliche Folgen vorhersehen zu können. Ein Schlaganfall, eine plötzliche Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn, kann zu unterschiedlich starken neurologischen Beeinträchtigungen und langfristigen Behinderungen führen.

Krankheitsverlauf:

Der Verlauf eines Schlaganfalls beginnt in der Regel mit dem Auftreten von Symptomen, die je nach Art und Ort des Schlaganfalls variieren können. Ischämische Schlaganfälle, die durch eine Verstopfung eines Blutgefäßes verursacht werden, das das Gehirn versorgt, treten oft plötzlich auf und zeigen Symptome wie Schwäche, Taubheit oder Lähmung einer Körperhälfte, Sprachstörungen, Sehstörungen oder starke Kopfschmerzen. Hämorrhagische Schlaganfälle, die durch Blutungen im Gehirn verursacht werden, können sich ähnlich äußern, können aber auch Symptome wie plötzliche starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen aufweisen.

Nach dem ersten Auftreten kann der Schlaganfall mehrere Phasen durchlaufen, darunter die akute Phase, die subakute Phase und die Erholungsphase. In der akuten Phase ist ein sofortiges medizinisches Eingreifen von entscheidender Bedeutung, um Hirnschäden zu minimieren und die Durchblutung des betroffenen Bereichs wiederherzustellen. Die Behandlung in dieser Phase kann eine thrombolytische Therapie, eine mechanische Thrombektomie oder einen chirurgischen Eingriff bei hämorrhagischen Schlaganfällen umfassen.

In der subakuten Phase, die innerhalb von Tagen bis Wochen nach dem Schlaganfall eintritt, können sich die Patienten einer Rehabilitationstherapie unterziehen, um verlorene Funktionen wiederzuerlangen und verbleibende Defizite zu beheben. Die Rehabilitation umfasst in der Regel Physiotherapie, Ergotherapie, Sprachtherapie und kognitive Therapie, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Funktionseinschränkungen des Patienten zugeschnitten sind.

Die Genesungsphase, die sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre erstrecken kann, umfasst eine kontinuierliche Rehabilitation und die Anpassung an die neue Normalität. Bei vielen Betroffenen kommt es in dieser Phase zu einer deutlichen Verbesserung der Symptome und der Funktionsfähigkeit, obwohl bei einigen weiterhin langfristige Behinderungen oder neurologische Defizite auftreten können.

Prognose:

Die Prognose eines Schlaganfalls ist sehr unterschiedlich und hängt von Faktoren wie Art, Schwere und Ort des Schlaganfalls sowie vom Alter des Betroffenen, seinem allgemeinen Gesundheitszustand und dem Zugang zu medizinischer Versorgung ab. Im Allgemeinen können ein frühzeitiges Eingreifen und eine umfassende Rehabilitation die Ergebnisse und die Lebensqualität von Schlaganfallüberlebenden erheblich verbessern.

Ein Schlaganfall kann jedoch zu verschiedenen Komplikationen und Langzeitfolgen führen, darunter körperliche Behinderungen, kognitive Beeinträchtigungen, emotionale Störungen und eine verminderte Lebensqualität. Auch das Risiko eines erneuten Schlaganfalls ist erhöht, insbesondere bei Personen mit Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Vorhofflimmern.

Insgesamt hängt die Prognose eines Schlaganfalls vom Ausmaß der Hirnschädigung, der Wirksamkeit der medizinischen Behandlung und der Rehabilitation sowie von der Fähigkeit des Betroffenen ab, sich an die funktionellen Einschränkungen und die veränderte Lebensweise anzupassen. Mit der richtigen Behandlung und Unterstützung können sich viele Schlaganfallüberlebende deutlich erholen und ihre Unabhängigkeit bei den täglichen Aktivitäten wiedererlangen. Um das Risiko eines erneuten Schlaganfalls zu minimieren und die langfristigen Ergebnisse zu optimieren, sind jedoch eine kontinuierliche Überwachung und präventive Maßnahmen unerlässlich.

Prävention

Die Prävention von Schlaganfällen ist ein wichtiger Aspekt der öffentlichen Gesundheit, da sie erhebliche Auswirkungen auf Morbidität, Mortalität und Gesundheitsressourcen hat. Verschiedene Präventionsstrategien zielen darauf ab, das Schlaganfallrisiko zu senken und die Belastung durch diese schwächende Erkrankung für den Einzelnen und die Gesellschaft zu minimieren.

Management von Risikofaktoren:

Die Kontrolle veränderbarer Risikofaktoren ist der Schlüssel zur Schlaganfallprävention. Änderungen des Lebensstils, wie z. B. eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Betätigung, ein gesundes Gewicht und der Verzicht auf Tabakkonsum, spielen eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Schlaganfallrisikos. Darüber hinaus ist die Behandlung von Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, hohem Cholesterinspiegel und Vorhofflimmern mit Hilfe von Medikamenten und regelmäßiger Überwachung von wesentlicher Bedeutung für die Schlaganfallprävention.

Raucherentwöhnung:

Die Raucherentwöhnung verringert das Risiko eines Schlaganfalls und anderer Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich. Programme zur Raucherentwöhnung, Nikotinersatztherapie, Verhaltensberatung und Selbsthilfegruppen können Menschen dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören und die Abstinenz langfristig aufrechtzuerhalten. Gesundheitsdienstleister spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Patienten über die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken und bei der Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützung für die Raucherentwöhnung.

Gesunde Ernährung:

Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten ist, kann das Schlaganfallrisiko senken. Die DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension) und die Mittelmeerdiät, bei denen Vollwertkost im Vordergrund steht und verarbeitete Lebensmittel eingeschränkt werden, werden mit einem geringeren Schlaganfallrisiko in Verbindung gebracht. Die Begrenzung der Natriumzufuhr, die Verringerung gesättigter Fettsäuren und Transfettsäuren sowie die Einschränkung des Alkoholkonsums tragen ebenfalls zu einer besseren kardiovaskulären Gesundheit und zur Schlaganfallprävention bei.

Körperliche Aktivität:

Regelmäßige körperliche Aktivität ist für die Erhaltung der kardiovaskulären Gesundheit und die Verringerung des Schlaganfallrisikos von entscheidender Bedeutung. Mindestens 150 Minuten pro Woche aerobe Übungen wie zügiges Gehen, Joggen, Schwimmen, Radfahren oder Tanzen können die Blutzirkulation verbessern, den Blutdruck senken und das Risiko von Fettleibigkeit und Diabetes verringern – allesamt Risikofaktoren für Schlaganfälle. Zusätzlich können Kraftübungen, die die wichtigsten Muskelgruppen ansprechen, die allgemeine Fitness verbessern und zur Schlaganfallprävention beitragen.

Kontrolle des Blutdrucks:

Bluthochdruck ist einer der Hauptrisikofaktoren für Schlaganfälle, was die Bedeutung der Blutdruckkontrolle für die Schlaganfallprävention unterstreicht. Änderungen des Lebensstils, einschließlich einer natriumarmen Ernährung, regelmäßiger Bewegung, Gewichtskontrolle und Einschränkung des Alkoholkonsums, können zur Senkung des Blutdrucks beitragen. Darüber hinaus sind die Einhaltung der verordneten blutdrucksenkenden Medikamente, regelmäßige Blutdruckkontrollen und die Nachsorge durch den Arzt entscheidend für die Aufrechterhaltung optimaler Blutdruckwerte und die Verringerung des Risikos von Schlaganfall-bedingten Komplikationen.

Diabetes-Behandlung:

Eine wirksame Behandlung von Diabetes ist für die Vorbeugung von Schlaganfällen und anderen kardiovaskulären Komplikationen von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören die regelmäßige Überwachung des Blutzuckerspiegels, die Einhaltung der verordneten Medikamente (einschließlich Insulin oder oraler Antidiabetika), eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Betätigung und die Beibehaltung eines gesunden Gewichts. Gesundheitsdienstleister spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Patienten über den Umgang mit Diabetes, der Unterstützung bei der Änderung des Lebensstils und der Überwachung auf Komplikationen, die das Schlaganfallrisiko erhöhen können.

Medikamenteneinnahme:

Die Einhaltung der verordneten Medikamente bei chronischen Erkrankungen wie Vorhofflimmern, Herzerkrankungen und früheren Schlaganfällen oder transitorischen ischämischen Attacken (TIA) ist für die Schlaganfallprävention unerlässlich. Gerinnungshemmer (z. B. Warfarin, Dabigatran), Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Aspirin, Clopidogrel) und Statine (z. B. Atorvastatin, Simvastatin) können verschrieben werden, um das Schlaganfallrisiko bei Hochrisikopersonen zu senken. Die Gesundheitsdienstleister spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Patienten über die Bedeutung der Therapietreue, bei der Überwachung der Nebenwirkungen der Medikamente und bei der Beseitigung von Hindernissen, die der Therapietreue entgegenstehen könnten.

Regelmäßige Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen:

Routineuntersuchungen auf Krankheiten wie Vorhofflimmern, Erkrankungen der Halsschlagader und der peripheren Arterien können helfen, Personen mit Schlaganfallrisiko zu identifizieren und ein frühzeitiges Eingreifen zu ermöglichen. Zu den Screening-Tests gehören die Elektrokardiographie (EKG) zur Erkennung abnormaler Herzrhythmen, der Karotis-Ultraschall zur Beurteilung von Verstopfungen der Halsschlagader und der Knöchel-Brachial-Index (ABI) zur Beurteilung von peripheren Arterienerkrankungen. Mit Hilfe dieser Screening-Tests können Ärzte das Schlaganfallrisiko einschätzen, Präventionsstrategien auf einzelne Patienten zuschneiden und Anzeichen für ein Fortschreiten der Krankheit im Laufe der Zeit überwachen.

Aufklärung und Sensibilisierung für den Schlaganfall:

Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Schlaganfall-Symptome, Risikofaktoren und die Wichtigkeit, sofort einen Arzt aufzusuchen, kann die frühzeitige Erkennung und Behandlung erleichtern und so den Schweregrad und die Auswirkungen des Schlaganfalls möglicherweise verringern. Aufklärungskampagnen, kommunale Programme und Medienkampagnen können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Schlaganfallprävention zu schärfen und die Menschen zu befähigen, proaktive Schritte zur Verringerung ihres Schlaganfallrisikos zu unternehmen. Gesundheitsdienstleister spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Patienten über Strategien zur Schlaganfallprävention aufzuklären, Warnzeichen für einen Schlaganfall zu erkennen und zu betonen, wie wichtig ein rechtzeitiges Eingreifen ist, um die mit einem Schlaganfall verbundene Behinderung und Sterblichkeit zu verringern.

Zusammenfassung

Ein Schlaganfall oder zerebrovaskulärer Unfall (ZVU) ist ein medizinischer Notfall, der durch eine plötzliche Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn verursacht wird und zu einer Schädigung der Gehirnzellen oder zum Tod führt. Er äußert sich durch Symptome wie Taubheit oder Schwäche im Gesicht, in den Armen oder Beinen, Sprachstörungen, Verwirrung, starke Kopfschmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen. Es gibt zwei Hauptarten: den ischämischen Schlaganfall, der durch ein Blutgerinnsel verursacht wird, das eine Arterie verstopft, und den hämorrhagischen Schlaganfall, der durch ein geplatztes Blutgefäß verursacht wird. Schlaganfälle sind weltweit verbreitet, es gibt jedes Jahr Millionen von Fällen, und sie haben erhebliche historische Auswirkungen. Zu den Komplikationen gehören langfristige Behinderungen, kognitive Beeinträchtigungen und wiederkehrende Schlaganfälle. Die Diagnose umfasst eine klinische Untersuchung, bildgebende Untersuchungen und Labortests. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören Thrombolytika, mechanische Thrombektomie und Rehabilitation. Zu den Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Fettleibigkeit und Vorhofflimmern. Die Prävention konzentriert sich auf die Beherrschung der Risikofaktoren durch Änderungen des Lebensstils, die Einhaltung von Medikamenten und regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen. Sensibilisierung und Aufklärung sind für eine frühzeitige Erkennung und Intervention unerlässlich. Ein frühzeitiges Eingreifen und die Einhaltung von Präventionsmaßnahmen können die Belastung durch einen Schlaganfall erheblich verringern und die Ergebnisse für die Patienten verbessern.