Beschreibung

Die durch die Pilze Pseudallescheria boydii und Scedosporium-Arten verursachte Allescheriose ist eine Pilzinfektion, die verschiedene Körperteile befallen kann. Sie äußert sich in Form von Atemwegsinfektionen, wenn die Pilze eingeatmet werden, oder in Form von Hautinfektionen bei direktem Kontakt. In schweren Fällen kann sie auch zu systemischen Infektionen führen. Die Symptome variieren je nach Infektionsort, umfassen jedoch häufig Atemnot, Hautläsionen und systemische Anzeichen wie Fieber und Müdigkeit.

Die Allescheriose ist relativ selten, tritt jedoch immer häufiger bei immungeschwächten Personen auf, wie z. B. bei Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen, Diabetes oder bei Patienten, die immunsuppressive Therapien erhalten. Die verursachenden Pilze sind im Boden, in verschmutztem Wasser und in verrottenden organischen Stoffen allgegenwärtig. Die Krankheit ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt und tritt weltweit auf, insbesondere in Regionen mit warmem Klima.

Die Diagnose erfolgt durch klinische Untersuchungen, bildgebende Verfahren und Labortests, einschließlich Pilzkulturen und histopathologische Untersuchungen von Biopsieproben. Die Behandlung umfasst in der Regel eine antimykotische Therapie mit Medikamenten wie Voriconazol oder Itraconazol.

Die Allescheriose wird durch Pseudallescheria boydii und Scedosporium-Arten verursacht, die durch Einatmen, Hautkontakt oder traumatische Implantation in den Körper gelangen. Zu den wichtigsten Risikofaktoren gehören Immunsuppression, chronische Lungenerkrankungen und der Aufenthalt in Umgebungen, in denen diese Pilze häufig vorkommen.

Zur Vorbeugung der Allescheriose gehört es, den Kontakt mit kontaminiertem Boden und Wasser zu minimieren, insbesondere bei immungeschwächten Personen. Zu den Schutzmaßnahmen gehören das Tragen geeigneter Kleidung und Masken in Umgebungen mit hohem Risiko, die Einhaltung einer guten persönlichen Hygiene und die sofortige Behandlung von Hautverletzungen.

Die Biologie dahinter

Allescheriose befällt in erster Linie die Lungen, wenn sie eingeatmet wird, kann aber auch die Haut und andere Gewebe durch direkten Kontakt oder traumatische Implantation infizieren. Die Lungen haben normalerweise die Aufgabe, die Luft zu filtern, Gase auszutauschen und mithilfe von Schleim und Immunzellen vor Krankheitserregern zu schützen.

Wenn Pseudallescheria boydii- oder Scedosporium-Pilze eingeatmet werden, können sie diesen Abwehrmechanismen entgehen und zu lokalen Lungeninfektionen führen. Die Pilze bilden Granulome und Abszesse, stören den normalen Gasaustausch und verursachen Symptome wie Husten, Brustschmerzen und Atemnot. Chronische Entzündungen beeinträchtigen die Lungenfunktion zusätzlich und können zu fortschreitendem Atemversagen führen.

In der Haut verursachen diese Pilze granulomatöse Infektionen, die sich in Form von Knötchen, Geschwüren oder Plaques äußern. Sie stören die normale Hautfunktion, indem sie chronische Entzündungen, Gewebenekrosen und sekundäre bakterielle Infektionen verursachen. Die anhaltende Infektion und Immunreaktion führen zu anhaltenden Schmerzen, Schwellungen und potenzieller Entstellung, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt.

Arten und Symptome

Die durch Pseudallescheria boydii und Scedosporium-Arten verursachte Allescheriose kann sich je nach Infektionsort in unterschiedlichen Formen manifestieren. Die Symptome variieren stark, je nachdem, ob die Lunge, die Haut oder andere Gewebe betroffen sind.

Lungensymptome:

Husten und Brustschmerzen: Eines der Hauptsymptome der pulmonalen Allescheriose ist ein anhaltender Husten, der oft von Brustschmerzen begleitet wird. Die Patienten leiden unter produktivem Husten mit Auswurf, der manchmal blutig verfärbt ist.

Atembeschwerden: Mit fortschreitender Infektion kann es zu erheblichen Atemnot kommen, die zu Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit führt. Dieses Symptom ist besonders schwerwiegend bei Personen mit bereits bestehenden Lungenerkrankungen.

Fieber und Müdigkeit: Systemische Symptome wie Fieber, Müdigkeit und Gewichtsverlust sind bei Lungeninfektionen häufig und spiegeln die Reaktion des Körpers auf die chronische Infektion wider.

Symptome der Haut

Hautläsionen: Die Allescheriose kann sich in Form von Knötchen, Geschwüren oder Plaques auf der Haut äußern. Diese Läsionen sind häufig schmerzhaft, gerötet und geschwollen. Sie können Eiter absondern, was auf eine sekundäre bakterielle Infektion hindeutet.

Lokale Schmerzen und Schwellungen: Der infizierte Hautbereich kann schmerzen und stark anschwellen. Dies ist auf die durch die Pilzinfektion ausgelöste Entzündungsreaktion zurückzuführen.

Komplikationen

Sekundärinfektionen: Die Läsionen, insbesondere auf der Haut, sind anfällig für sekundäre bakterielle Infektionen. Diese Infektionen können die Behandlung und Genesung erschweren und zu verstärkten Schmerzen, Schwellungen und Ausfluss führen.

Chronische Entzündung: Eine anhaltende Infektion führt zu einer chronischen Entzündung, die anhaltende Schmerzen, Gewebeschäden und potenzielle Nekrose verursacht. Dies kann die Funktion des betroffenen Bereichs erheblich beeinträchtigen.

Disseminierte Infektion: In schweren Fällen kann sich die Allescheriose auf mehrere Organe ausbreiten und zu systemischen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost und Organfunktionsstörungen führen. Dies ist besonders für immungeschwächte Patienten gefährlich.

Organversagen: Eine disseminierte Infektion kann zu Organversagen führen, insbesondere wenn Lunge, Gehirn oder Nieren betroffen sind. Dies stellt eine kritische Komplikation mit hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten dar.

Die frühzeitige Erkennung der verschiedenen Symptome und potenziellen Komplikationen der Allescheriose ist für eine schnelle und wirksame Behandlung von entscheidender Bedeutung. Eine frühzeitige Diagnose und umfassende Behandlung können die Ergebnisse für die betroffenen Personen erheblich verbessern.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue Diagnose der Allescheriose ist für den Beginn einer wirksamen Behandlung und die Vermeidung von Komplikationen unerlässlich. Der Diagnoseprozess umfasst eine detaillierte klinische Untersuchung und spezifische Labortests, um das Vorhandensein von Pseudallescheria boydii oder Scedosporium-Arten zu bestätigen und das Ausmaß der Infektion zu bestimmen.

Klinische Untersuchung

Eine umfassende Anamnese ist wichtig, um potenzielle Expositionen gegenüber Umgebungen zu ermitteln, in denen die verursachenden Pilze häufig vorkommen. Dazu gehört auch die Befragung der Patienten zu ihren beruflichen und Freizeitaktivitäten, insbesondere zu solchen, bei denen sie mit Erde oder verschmutztem Wasser in Kontakt kommen. Darüber hinaus ist es wichtig, mögliche Grunderkrankungen wie Immunsuppression, chronische Lungenerkrankungen oder Diabetes zu kennen.

Bei der körperlichen Untersuchung untersucht der Arzt die betroffenen Bereiche auf charakteristische Symptome. Bei Lungeninfektionen umfasst die Untersuchung das Abhören der Lungen, um Anomalien wie Knistern oder Keuchen zu erkennen. Bei Hautinfektionen untersucht der Arzt die Haut auf Knötchen, Geschwüre oder Plaques und achtet auf Anzeichen von Entzündungen, Schwellungen oder Ausfluss.

Labortests und Bildgebung

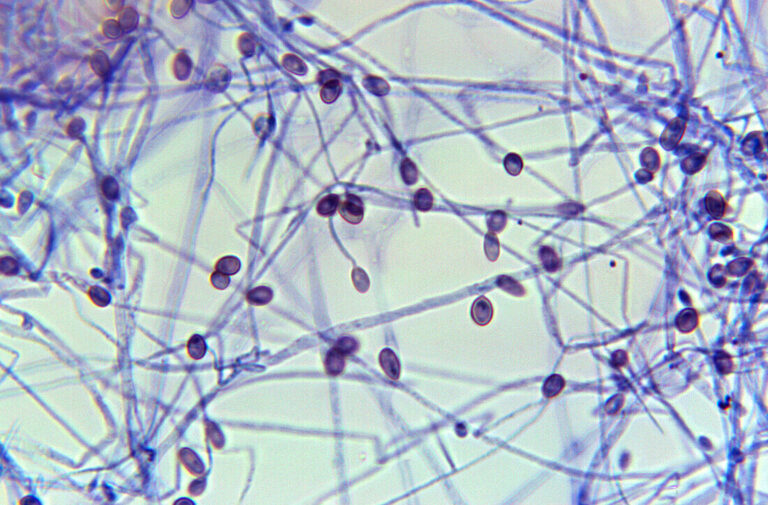

Biopsie und Histopathologie: Es wird eine Biopsie des betroffenen Gewebes durchgeführt, um eine Probe für eine histopathologische Untersuchung zu erhalten. Unter dem Mikroskop bestätigt das Vorhandensein von Pilzbestandteilen wie Hyphen die Diagnose Allescheriose. Dies ist eine definitive Diagnosemethode.

Pilzkultur: Die Anzucht von Proben aus der Biopsie, dem Sputum oder anderen betroffenen Geweben kann helfen, den spezifischen Pilz zu identifizieren. Allerdings können Pilzkulturen mehrere Tage bis Wochen dauern und sind nicht immer erfolgreich.

Molekulare Techniken: Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und andere molekulare Methoden können die DNA von Pseudallescheria boydii oder Scedosporium-Arten in Gewebeproben nachweisen. Diese Techniken ermöglichen eine schnelle und eindeutige Diagnose, insbesondere wenn herkömmliche Kulturen keine eindeutigen Ergebnisse liefern.

Bildgebende Verfahren (CT, MRT): Bildgebende Verfahren wie CT-Scans oder MRTs werden eingesetzt, um das Ausmaß der Infektion zu bestimmen, insbesondere in der Lunge oder bei Verdacht auf eine Beteiligung tiefer Gewebe. Diese bildgebenden Verfahren helfen dabei, das gesamte Ausmaß der Erkrankung zu visualisieren und die Behandlungsplanung zu unterstützen.

Diese diagnostischen Verfahren sind unerlässlich, um eine Allescheriose zu bestätigen, den Schweregrad der Infektion zu beurteilen und einen wirksamen Behandlungsplan zu erstellen.

Therapie und Behandlung

Eine wirksame Behandlung der Allescheriose erfordert eine Kombination aus einer antimykotischen Therapie und in einigen Fällen auch einen chirurgischen Eingriff. Die Vorgehensweise hängt von der Schwere und dem Ort der Infektion ab und zielt darauf ab, den Pilz zu beseitigen und die Symptome zu behandeln.

Antimykotische Therapie

Primäre Antimykotika: Die erste Behandlungsstufe umfasst Antimykotika wie Voriconazol oder Itraconazol, die das Pilzwachstum hemmen. Voriconazol wird aufgrund seines breiten Wirkspektrums und seiner Wirksamkeit gegen Pseudallescheria boydii und Scedosporium-Arten häufig bevorzugt.

Alternative Antimykotika: Wenn Patienten nicht auf die primären Antimykotika ansprechen oder diese nicht vertragen, können alternative Medikamente wie Posaconazol oder Amphotericin B eingesetzt werden. Amphotericin B ist aufgrund möglicher Nebenwirkungen für schwere Fälle reserviert.

Kombinationstherapie: Bei schweren oder disseminierten Infektionen kann eine Kombination von Antimykotika erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und Resistenzen zu überwinden.

Chirurgischer Eingriff

Debridement: Die chirurgische Entfernung von infiziertem Gewebe hilft, die Pilzbelastung zu reduzieren und die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Dies ist bei ausgedehnten Hautinfektionen oder Lungeninfektionen mit kavitösen Läsionen von entscheidender Bedeutung.

Exzision: Eine vollständige Exzision der lokalisierten infizierten Bereiche kann erforderlich sein, insbesondere bei Hautinfektionen, bei denen Knötchen oder Plaques vorhanden sind.

Unterstützende Pflege

Wundversorgung: Die ordnungsgemäße Versorgung von Operationswunden oder infizierten Läsionen ist unerlässlich, um sekundäre bakterielle Infektionen zu verhindern. Dazu gehören regelmäßige Reinigung und Verbandwechsel.

Schmerzbehandlung: Die Behandlung von Schmerzen, die mit der Infektion und den chirurgischen Eingriffen verbunden sind, ist wichtig. Je nach Schweregrad der Schmerzen können nichtsteroidale Antirheumatika oder stärkere Analgetika verschrieben werden.

Überwachung und Nachsorge

Regelmäßige Überwachung: Eine kontinuierliche Nachsorge ist unerlässlich, um die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen, ein Wiederauftreten zu erkennen und die Therapie bei Bedarf anzupassen. Dazu werden wiederholte bildgebende Verfahren und Labortests durchgeführt.

Psychologische Unterstützung: Patienten, die mit chronischen Schmerzen, Entstellungen oder langwierigen Behandlungen zu kämpfen haben, kann psychologische Unterstützung und Beratung helfen.

Dieser umfassende Behandlungsansatz zielt darauf ab, die Infektion zu kontrollieren, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität von Patienten mit Allescheriose zu verbessern.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren der Allescheriose ist für eine wirksame Vorbeugung und Behandlung dieser Pilzinfektion von entscheidender Bedeutung.

Ursachen

Die Allescheriose wird hauptsächlich durch Umweltpilze der Gattungen Pseudallescheria und Scedosporium verursacht. Diese Pilze sind in der Umwelt allgegenwärtig und können durch Einatmen, Hautkontakt oder traumatische Implantation in den Körper gelangen. Einmal im Körper, können sie Infektionen in verschiedenen Geweben und Organen auslösen, die zu lokalisierten oder disseminierten Erkrankungen führen.

Risikofaktoren

Immunschwäche: Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. HIV/AIDS-Patienten, Organtransplantationsempfänger oder Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an Allescheriose zu erkranken. Eine Immunschwäche beeinträchtigt die Fähigkeit des Körpers, Pilzinfektionen zu bekämpfen, sodass sich Pseudallescheria- und Scedosporium-Arten ungehindert vermehren können.

Chronische Lungenerkrankungen: Vorhandene Lungenerkrankungen wie chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Bronchiektasen oder Mukoviszidose können eine Prädisposition für eine pulmonale Allescheriose darstellen. Strukturelle Lungenanomalien und eine beeinträchtigte mukoziliäre Clearance schaffen günstige Bedingungen für eine Besiedlung und Infektion mit Pilzen.

Trauma oder Verletzung: Traumata, insbesondere solche mit penetrierenden Wunden oder offenen Frakturen, können Eintrittspforten für Pilzpathogene darstellen, die in den Körper eindringen und Infektionen auslösen. Personen mit einer Vorgeschichte von Traumata oder ausgedehnten chirurgischen Eingriffen haben ein erhöhtes Risiko, an der Verletzungsstelle eine Allescheriose zu entwickeln.

Umweltexposition: Berufliche oder Freizeitaktivitäten, bei denen man mit kontaminiertem Boden, Wasser oder verrottenden organischen Stoffen in Kontakt kommt, erhöhen das Risiko einer Pilzinfektion. Landwirte, Gärtner, Bauarbeiter und Outdoor-Enthusiasten sind Beispiele für Bevölkerungsgruppen, die aufgrund der häufigen Umweltexposition gegenüber Pseudallescheria- und Scedosporium-Pilzen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Diese Risikofaktoren erhöhen zwar die Wahrscheinlichkeit, an Allescheriose zu erkranken, doch die individuelle Anfälligkeit kann variieren. Nicht jeder, der diesen Risikofaktoren ausgesetzt ist, erkrankt auch an Allescheriose, und umgekehrt können auch Personen ohne offensichtliche Risikofaktoren an Allescheriose erkranken.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des typischen Verlaufs der Allescheriose und ihrer Prognose ist sowohl für die Gesundheitsdienstleister als auch für die Patienten von entscheidender Bedeutung.

Krankheitsverlauf

Die Allescheriose beginnt in der Regel mit dem Einatmen oder der traumatischen Implantation von Pilzsporen der Gattungen Pseudallescheria oder Scedosporium. Sobald diese Pilze in den Körper gelangen, können sie Infektionen in verschiedenen Geweben und Organen auslösen, die zu einer lokalisierten oder disseminierten Erkrankung führen.

Bei der pulmonalen Allescheriose können die ersten Symptome Husten, Atemnot, Brustschmerzen und Bluthusten sein. Mit fortschreitender Infektion können sich auf den Röntgenaufnahmen des Brustkorbs Verdichtungen, Hohlräume oder Knötchen zeigen. Die disseminierte Allescheriose kann mehrere Organsysteme betreffen und je nach Infektionsherd zu einer Vielzahl von Symptomen führen.

Die Krankheit kann einen indolenten Verlauf mit Phasen der Verschlimmerung und Remission nehmen, insbesondere bei immungeschwächten Personen. Ohne eine schnelle Diagnose und angemessene Behandlung kann die Allescheriose zu schweren Komplikationen wie Atemstillstand, Sepsis und Organdysfunktion führen.

Prognose

Die Prognose der Allescheriose hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten, das Ausmaß der Pilzverbreitung und die rechtzeitige Behandlung.

Bei immunkompetenten Personen mit lokalisierten Infektionen ist die Prognose im Allgemeinen günstig, wenn eine angemessene antimykotische Therapie und gegebenenfalls ein chirurgischer Eingriff durchgeführt werden. Bei immungeschwächten Patienten oder Patienten mit disseminierter Erkrankung ist die Prognose jedoch aufgrund des erhöhten Risikos eines Therapieversagens und von Komplikationen möglicherweise eher verhalten.

Ohne wirksame Behandlung kann die Allescheriose zu chronischer Ateminsuffizienz, fortschreitender Organschädigung und letztendlich zum Tod führen. Eine frühzeitige Diagnose und ein multidisziplinäres Management sind entscheidend, um die Ergebnisse zu verbessern und die mit dieser Pilzinfektion verbundene Morbidität und Mortalität zu minimieren. Eine regelmäßige Überwachung und Nachsorge sind unerlässlich, um den Therapieerfolg zu beurteilen, Komplikationen zu erkennen und die Behandlungsstrategien bei Bedarf anzupassen.

Prävention

Zur Vorbeugung von Allescheriose müssen verschiedene Strategien umgesetzt werden, um die Exposition gegenüber Pilzsporen zu minimieren und das Infektionsrisiko zu verringern.

Umweltkontrolle

Durch die Aufrechterhaltung sauberer und gut belüfteter Innenräume kann die Konzentration von Pilzsporen in der Luft verringert werden. Durch die regelmäßige Reinigung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Luftfiltern und Luftkanälen kann die Ansammlung von Schimmel und Pilzen verhindert und das Risiko einer Übertragung durch die Luft verringert werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Für Personen, die einem hohen Risiko der Exposition gegenüber Pilzsporen ausgesetzt sind, wie z. B. Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder in der Bau- und Landwirtschaft, ist das Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung unerlässlich. Dazu können N95-Atemschutzmasken oder andere Atemschutzgeräte gehören, um das Einatmen von Pilzpartikeln zu verhindern. Auch das Tragen von Handschuhen, Schutzbrillen und Schutzkleidung ist wichtig, um den Hautkontakt mit kontaminierten Oberflächen zu minimieren.

Hygienepraktiken

Gute Hygienepraktiken können Pilzinfektionen, einschließlich der Allescheriose, vorbeugen. Dazu gehört regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, insbesondere nach dem Umgang mit potenziell kontaminierten Materialien oder nach dem Kontakt mit Erde oder Vegetation. Duschen und das Wechseln der Kleidung nach Aktivitäten im Freien, insbesondere in Gebieten mit hoher Pilzsporenkonzentration, können ebenfalls das Risiko einer Pilzbelastung verringern.

Vermeidung von Umgebungen mit hohem Risiko

Die Begrenzung der Exposition gegenüber Umgebungen mit bekannter Pilzkontamination, wie z. B. Baustellen, von Überschwemmungen betroffene Gebiete oder Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Ablagerungen, kann zur Vorbeugung von Allescheriose beitragen. Auch Tätigkeiten, bei denen man im Boden gräbt oder ihn aufwirbelt, wie z. B. Garten- oder Landschaftsbau, können das Risiko einer Pilzsporenexposition verringern.

Vorsichtsmaßnahmen für immungeschwächte Personen

Personen mit geschwächtem Immunsystem oder Vorerkrankungen, die ihre Anfälligkeit für Pilzinfektionen erhöhen, sollten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Exposition zu minimieren. Dazu kann gehören, dass sie Menschenansammlungen oder schlecht belüftete Räume meiden, in der Öffentlichkeit Masken tragen und bei Atemwegsinfektionen umgehend einen Arzt aufsuchen.

Aufklärung und Sensibilisierung

Die Aufklärung über die Allescheriose und ihre Präventionsstrategien ist für Gesundheitsdienstleister, gefährdete Personen und die Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung. Aufklärungskampagnen können über die Bedeutung der Kontrolle der Umwelt, die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung, Hygienepraktiken und die Vermeidung von Umgebungen mit hohem Risiko informieren. Durch die Förderung des Verständnisses und der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen können diese Initiativen dazu beitragen, die Inzidenz der Allescheriose zu verringern und die öffentliche Gesundheit zu schützen.

Zusammenfassung

Die Allescheriose ist eine durch Pseudallescheria boydii und Scedosporium-Arten verursachte Pilzinfektion, die verschiedene Körperteile befällt und Symptome wie Atemnot, Hautläsionen und systemische Anzeichen hervorruft. Zu den Risikofaktoren gehören Immunsuppression und die Exposition gegenüber Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Pilzsporen. Die Diagnose umfasst eine klinische Untersuchung, bildgebende Verfahren und Labortests, während die Behandlung eine antimykotische Therapie umfasst. Der Krankheitsverlauf ist je nach Infektionsherd unterschiedlich und kann zu Komplikationen wie Sekundärinfektionen, chronischen Entzündungen und einer Ausbreitung der Krankheit führen. Zu den Präventionsmaßnahmen gehören die Kontrolle der Umgebung, persönliche Schutzausrüstung, Hygienemaßnahmen, die Vermeidung von Umgebungen mit hohem Infektionsrisiko und Vorsichtsmaßnahmen bei Personen mit geschwächtem Immunsystem. Ein frühzeitiges Eingreifen ist entscheidend, um die Ergebnisse zu verbessern und die mit dieser Pilzinfektion verbundene Morbidität und Mortalität zu minimieren.