Beschreibung

Leberabszesse, die häufig auf eine Amöbeninfektion mit dem Protozoenparasiten Entamoeba histolytica zurückzuführen sind, stellen weltweit ein großes medizinisches Problem dar. Diese Erkrankung ist durch die Bildung von mit Eiter gefüllten Hohlräumen in der Leber gekennzeichnet, die zu verschiedenen Symptomen und Komplikationen führen können. Es gibt verschiedene Arten von Leberabszessen, zu denen auch der amöbenbedingte Leberabszess gehört.

Ein durch Amöben verursachter Leberabszess äußert sich typischerweise durch eine Reihe von Symptomen, darunter Bauchschmerzen, Fieber und Gelbsucht. Amöbenleberabszesse sind die häufigste Form von Leberabszessen, die auf parasitäre Infektionen zurückzuführen sind. Er unterscheidet sich von pyogenen (bakteriellen) Leberabszessen. Ein unbehandelter oder unzureichend behandelter Amöbenleberabszess kann zu schweren Komplikationen führen, wie z. B. einer Ruptur des Abszesses in die Bauchhöhle oder den Pleuraraum, die lebensbedrohlich sein kann.

Amöbenleberabszesse sind in Gebieten mit schlechten sanitären Verhältnissen und begrenztem Zugang zu sauberem Trinkwasser weit verbreitet. Die Krankheit ist seit Jahrhunderten bekannt, wobei Entamoeba histolytica Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals als Erreger identifiziert wurde. Im Laufe der Geschichte hatten Amöbeninfektionen einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Gesundheit, insbesondere in Regionen, in denen der Parasit endemisch ist.

Die Diagnose eines Amöbenleberabszesses erfordert eine klinische Beurteilung, bildgebende Untersuchungen (wie Ultraschall oder CT) und serologische Tests. Eine rasche und angemessene Behandlung ist von entscheidender Bedeutung und umfasst in der Regel amöbenhemmende Medikamente wie Metronidazol oder Tinidazol sowie unterstützende Maßnahmen zur Behandlung der Symptome und Komplikationen. In einigen Fällen kann eine Drainage des Abszesses erforderlich sein.

Amöbenleberabszesse werden hauptsächlich durch das invasive Verhalten von Entamoeba histolytica verursacht. Die Infektion wird durch die Aufnahme reifer Zysten über kontaminierte Lebensmittel oder Wasser ausgelöst. Zu den Risikofaktoren gehören schlechte sanitäre Verhältnisse, unzureichender Zugang zu sauberem Trinkwasser, frühere Amöbeninfektionen und ein geschwächtes Immunsystem.

Zur Vorbeugung von Amöbenleberabszessen muss die eigentliche Ursache, die Infektion mit Entamoeba histolytica, angegangen werden. Eine gute persönliche Hygiene, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, angemessene sanitäre Einrichtungen und die Vermeidung von Risikoverhaltensweisen wie dem Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser sind wesentliche Präventionsmaßnahmen.

Die Biologie dahinter

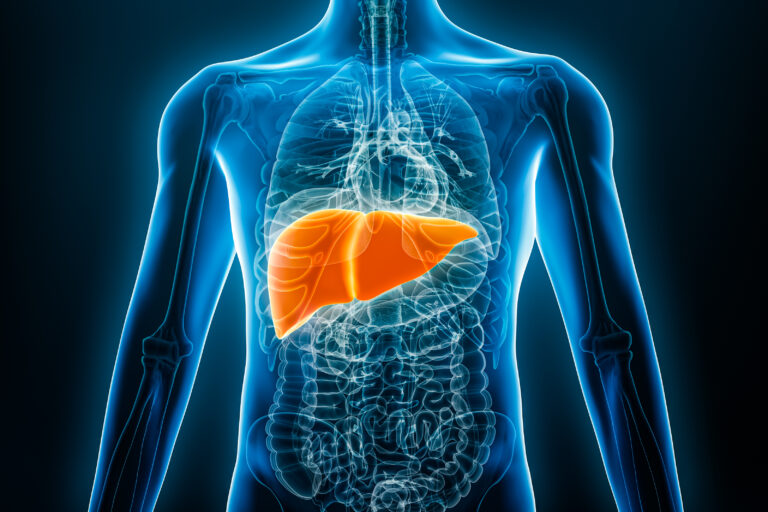

Der Amöbenleberabszess befällt in erster Linie die Leber, ein lebenswichtiges Organ im menschlichen Körper, das für eine Vielzahl von wichtigen Funktionen verantwortlich ist. Unter normalen Bedingungen spielt die Leber eine zentrale Rolle im Stoffwechsel, bei der Entgiftung und bei der Regulierung zahlreicher biochemischer Prozesse. Sie ist auch an der Produktion wichtiger Proteine, der Speicherung von Nährstoffen und dem Abbau von Giftstoffen beteiligt.

Wenn jedoch der Protozoenparasit Entamoeba histolytica die Leber infiziert, stört er diese wichtigen Funktionen. Die invasiven Trophozoiten des Parasiten dringen in das Lebergewebe ein und lösen eine örtlich begrenzte Entzündungsreaktion aus. Diese Entzündung führt zur Bildung eines mit Eiter gefüllten Hohlraums in der Leber, der als Abszess bezeichnet wird. Das Vorhandensein des Abszesses beeinträchtigt die Fähigkeit der Leber, ihre normalen Funktionen zu erfüllen.

Wenn sich der Abszess vergrößert, übt er Druck auf das umliegende Lebergewebe aus, was zu einer Kompression der Blutgefäße und Gallengänge führt. Diese Kompression kann die Blutversorgung der Leber beeinträchtigen und den Abfluss der Galle behindern, was zu weiteren Komplikationen führt. Durch die Ansammlung von Eiter in der Abszesshöhle wird das Lebergewebe weiter geschädigt, was zu Gewebsnekrosen und -schäden führen kann.

Arten und Symptome

Amöbenleberabszesse treten typischerweise als ein einziger Typ auf, der durch die Bildung von mit Eiter gefüllten Hohlräumen innerhalb der Leber aufgrund einer Infektion mit Entamoeba histolytica gekennzeichnet ist. Dieser Abszess kann in Größe und Lage innerhalb der Leber variieren, was zu einem Spektrum von Symptomen führt.

Symptome:

Abdominaler Schmerz: Das charakteristische Symptom sind Bauchschmerzen im rechten oberen Quadranten, die von dumpf und schmerzend bis hin zu stechend und stark reichen können. Die Schmerzen können in die rechte Schulter oder den Rücken ausstrahlen.

Fieber: Die Patienten leiden häufig unter hohem Fieber, Schüttelfrost und Schweißausbrüchen, da der Körper auf die Infektion der Leber reagiert.

Gelbsucht: In einigen Fällen kann sich aufgrund der Kompression der Gallengänge durch den sich vergrößernden Abszess eine Gelbsucht entwickeln, die zu einer Gelbfärbung der Haut und der Augen führt.

Hepatomegalie: Eine Vergrößerung der Leber, die so genannte Hepatomegalie, ist häufig und kann bei einer körperlichen Untersuchung tastbar sein.

Übelkeit und Erbrechen: Bei einigen Personen können Übelkeit, Erbrechen und ein allgemeines Unwohlsein auftreten.

Husten oder pleuritische Schmerzen: In seltenen Fällen kann der Abszess aufbrechen und seinen Inhalt in die Brusthöhle ausbreiten, was zu Husten und pleuritischen Brustschmerzen führt.

Komplikationen:

Ein Amöbenleberabszess kann zu verschiedenen Komplikationen führen, darunter:

Ruptur: Wenn der Abszess aufbricht, kann sich sein Inhalt in die Bauchhöhle ergießen und eine Peritonitis, eine schwere Infektion der Bauchdecke, verursachen.

Ausbreitung des Abszesses: In einigen Fällen kann sich die Infektion auf benachbarte Organe wie die Lunge oder den Herzbeutel ausbreiten, was zu Erkrankungen wie pleuropulmonaler oder perikardialer Amöbiasis führt.

Komplikationen der Gallenwege: Die Kompression der Gallenwege kann zu Gelbsucht und in schweren Fällen zu Cholangitis, einer Infektion der Gallenwege, führen.

Bakterielle Sekundärinfektion: Eine bakterielle Superinfektion des Abszesses ist eine seltene, aber schwerwiegende Komplikation, die das klinische Bild verschlechtern kann.

Pulmonale Komplikationen: In seltenen Fällen kann infiziertes Material in die Lunge wandern und Lungenabszesse oder Lungenentzündungen verursachen.

Die Variabilität der Symptome und möglichen Komplikationen unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und einer raschen Behandlung, um das Fortschreiten eines Amöbenleberabszesses und die damit verbundenen Probleme zu verhindern.

Untersuchung und Diagnose

Die genaue und rechtzeitige Diagnose eines Amöbenleberabszesses ist entscheidend für die Einleitung einer angemessenen Behandlung und die Vermeidung von Komplikationen. Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über den diagnostischen Prozess, der die klinische Untersuchung, Labortests und bildgebende Untersuchungen umfasst.

Klinische Untersuchung:

Das medizinische Personal beginnt den diagnostischen Prozess, indem es sich nach der Krankengeschichte des Patienten erkundigt, einschließlich kürzlicher Reisen in Regionen mit einer höheren Prävalenz von Amöbiasis, gastrointestinalen Symptomen wie Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit und Veränderungen der Stuhlgewohnheiten. Eine Vorgeschichte von Amöbeninfektionen oder Leberabszessen ist ebenfalls von Bedeutung.

Bei der körperlichen Untersuchung wird ein besonderes Augenmerk auf den Bauchraum gelegt. Das medizinische Personal achtet auf Anzeichen einer Hepatomegalie (vergrößerte Leber), örtlich begrenzte Empfindlichkeit im rechten oberen Quadranten und Gelbsucht. Die Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz und Blutdruck werden überprüft, um Anzeichen für eine Infektion oder Sepsis zu erkennen.

Labortests und Bildgebung:

Labortests und bildgebende Untersuchungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Diagnose eines Amöbenleberabszesses:

Blutuntersuchungen: Verschiedene Bluttests können wertvolle diagnostische Informationen liefern:

Vollständiges Blutbild (CBC): Ein großes Blutbild kann eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen aufzeigen, was auf eine Entzündungsreaktion oder Infektion hinweist.

Leberfunktionstests: Leberfunktionstests, einschließlich der Messung von Leberenzymen wie Alanin-Aminotransferase (ALT) und Aspartat-Aminotransferase (AST), können helfen, die Gesundheit und Funktion der Leber zu beurteilen. Erhöhte Werte können auf eine Leberschädigung hinweisen.

Serologie: Serologische Tests, wie der Enzymimmunoassay (ELISA) oder der indirekte Hämagglutinationstest (IHA), können spezifische Antikörper gegen Entamoeba histolytica im Blut nachweisen. Die Serologie kann zwar die Diagnose unterstützen, aber nicht zwischen früheren und aktuellen Infektionen unterscheiden.

Bildgebende Untersuchungen: Bildgebende Verfahren können wichtige Informationen über die Größe, die Lage und die Merkmale des Leberabszesses liefern:

Ultraschall: Der abdominale Ultraschall ist häufig die erste bildgebende Untersuchung der Wahl. Er kann den Abszess und seine Merkmale, wie Größe, Lage und Flüssigkeitsgehalt, sichtbar machen. Es kann eine ultraschallgesteuerte Aspiration zu Diagnosezwecken oder eine Abszessdrainage durchgeführt werden.

Computertomographie (CT): Ein CT-Scan kann angeordnet werden, wenn zusätzliche Details erforderlich sind. Sie ermöglicht eine genauere Beurteilung des Abszesses und möglicher Komplikationen, wie z. B. einer Ruptur oder der Beteiligung angrenzender Strukturen.

Magnetresonanztomographie (MRT): Eine MRT kann in ausgewählten Fällen in Betracht gezogen werden, wenn zusätzliche Informationen benötigt werden oder wenn Kontraindikationen für eine CT bestehen.

Perkutane Aspiration: In einigen Fällen kann eine perkutane Aspiration des Abszesses unter bildgebender Kontrolle durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren wird mit einer Nadel eine Probe der Abszessflüssigkeit zur Analyse entnommen, um das Vorhandensein von Entamoeba histolytica zu bestätigen und andere mögliche Ursachen eines Leberabszesses auszuschließen.

Eine rechtzeitige Diagnose ist von entscheidender Bedeutung, um umgehend eine angemessene Behandlung einzuleiten und Komplikationen im Zusammenhang mit der Erkrankung zu vermeiden.

Therapie und Behandlungen

Eine wirksame Behandlung des Amöbenleberabszesses umfasst einen vielschichtigen Ansatz, der darauf abzielt, die Infektion mit Entamoeba histolytica zu beseitigen, die Symptome zu lindern, Komplikationen zu verhindern und die Genesung zu fördern. Eine rechtzeitige und angemessene Behandlung ist entscheidend, um die Beschwerden zu minimieren und das Risiko eines Abszessdurchbruchs oder anderer schwerer Komplikationen zu verringern.

Antiamöben-Medikamente:

Der Eckpfeiler der Behandlung von Amöbenleberabszessen ist der Einsatz spezifischer antiamöbischer Medikamente, die gegen den verursachenden Parasiten, Entamoeba histolytica, gerichtet sind:

Metronidazol: Metronidazol ist ein häufig verschriebenes Antiamöbenmedikament, das hochwirksam gegen Entamoeba histolytica ist. Es wird in der Regel oral oder intravenös verabreicht.

Tinidazol: Tinidazol ist eine Alternative zu Metronidazol und ist ähnlich wirksam gegen den Parasiten. Es wird häufig eingesetzt, wenn Metronidazol nicht vertragen wird oder als zweite Behandlungsoption.

Antiamöben-Medikamente werden in der Regel für eine bestimmte Behandlungsdauer verschrieben, die oft 7 bis 10 Tage beträgt. In einigen Fällen kann eine längere Behandlungsdauer erforderlich sein, insbesondere bei größeren oder komplexen Abszessen.

Symptomatische Linderung:

Zusätzlich zu den Antiamöbenmitteln können die Patienten Medikamente erhalten, um die mit dem Amöbenleberabszess verbundenen Symptome zu lindern:

Schmerzbehandlung: Zur Behandlung von Bauchschmerzen und Unwohlsein können rezeptfreie oder verschreibungspflichtige Schmerzmittel empfohlen werden. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) oder krampflösende Medikamente können bei der Schmerzbehandlung helfen.

Fiebersenkung: Fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol können zur Senkung von Fieber und Beschwerden im Zusammenhang mit hoher Körpertemperatur eingesetzt werden.

Perkutane Aspiration und Drainage (falls zutreffend):

Bei einigen Patienten, insbesondere bei größeren oder komplizierten Abszessen, kann eine perkutane Aspiration und Drainage in Betracht gezogen werden. Bei diesem Verfahren wird der Abszess unter bildgebender Kontrolle mit einer Nadel oder einem Katheter drainiert. Es kann dazu beitragen, die Symptome zu lindern und die Auflösung des Abszesses zu beschleunigen. Die Aspiration kann auch zu diagnostischen Zwecken durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Entamoeba histolytica in der Abszessflüssigkeit zu bestätigen.

Nachsorge:

Patienten, die wegen eines Amöbenleberabszesses behandelt werden, sollten regelmäßige Nachsorgetermine bei ihrem Gesundheitsdienstleister wahrnehmen. Bei diesen Besuchen beurteilen die Ärzte den Fortschritt der Behandlung, überwachen das Abklingen der Symptome und bewerten die Wirksamkeit der Therapie. Je nach klinischer Reaktion des Patienten kann der Behandlungsplan angepasst werden.

Unterstützung bei der Ernährung:

Die richtige Ernährung ist während und nach der Behandlung eines Amöbenleberabszesses von entscheidender Bedeutung. Eine ausgewogene Ernährung wird empfohlen, um die Genesung zu unterstützen und Unterernährung zu vermeiden. Bei schwerer Erkrankung oder längerem Krankenhausaufenthalt kann eine enterale oder parenterale Ernährung erforderlich sein, um eine ausreichende Kalorienzufuhr zu gewährleisten.

Chirurgische Eingriffe (falls zutreffend):

In seltenen Fällen kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, insbesondere bei Abszessdurchbruch, Peritonitis oder anderen schweren Komplikationen. Chirurgen können Eingriffe vornehmen, um den Abszess zu drainieren, Perforationen zu reparieren oder damit verbundene Probleme zu beheben.

Überwachung auf Komplikationen:

Das medizinische Personal überwacht die Patienten während und nach der Behandlung genau auf mögliche Komplikationen. Zu den Komplikationen können Abszessdurchbruch, Peritonitis, Pleuraerguss oder die Entwicklung von Sekundärinfektionen gehören. Die rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Komplikationen ist für die Optimierung der Ergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit einem Amöbenleberabszess ist entscheidend für eine wirksame Prävention und Behandlung dieser Erkrankung. Dieser Abschnitt befasst sich mit den spezifischen Ursachen der Krankheit, beschreibt die direkten biologischen Prozesse, die zu ihrer Entstehung führen, und hebt die verschiedenen Faktoren hervor, die die Anfälligkeit einer Person für einen Amöbenleberabszess erhöhen.

Ursachen:

Der Amöbenleberabszess wird in erster Linie durch das invasive Verhalten des Protozoenparasiten Entamoeba histolytica verursacht. Die Krankheit wird ausgelöst, wenn Menschen reife Zysten von Entamoeba histolytica aufnehmen, die häufig in kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser gefunden oder über den fäkal-oralen Weg übertragen werden. Sobald diese Zysten in das Verdauungssystem des Wirtes gelangen, setzen sie im Dünndarm Trophozoiten frei. Diese Trophozoiten wandern dann in den Dickdarm, wo sie sich ansiedeln und vermehren. Diese Besiedlung führt zu Entzündungen und Gewebeschäden, insbesondere im Dickdarm.

Die Amöben können durch das Durchdringen der Darmwand in die Blutbahn gelangen und werden von dort zur Leber transportiert. In der Leber dringen sie in das Lebergewebe ein und vermehren sich dort, was zur Bildung von Abszessen führt. Diese Invasion und Vermehrung führt zu einer lokalen Zerstörung des Gewebes und damit zu dem charakteristischen Leberabszess.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko, einen Amöbenleberabszess zu entwickeln:

Verschlucken von Zysten: Der primäre Übertragungsweg ist die Aufnahme von Zysten von Entamoeba histolytica durch kontaminierte Lebensmittel oder Wasser. Schlechte sanitäre und hygienische Verhältnisse erhöhen das Risiko der Aufnahme von Zysten.

Geografische Lage: Amöbenleberabszesse treten häufiger in Regionen mit unzureichenden sanitären Einrichtungen und begrenztem Zugang zu sauberem Trinkwasser auf, wo die Prävalenz von Entamoeba histolytica-Infektionen höher ist.

Alter und Geschlecht: Die Krankheit kann Menschen jeden Alters betreffen, tritt aber häufiger bei Erwachsenen auf. Außerdem sind Männer häufiger betroffen als Frauen.

Frühere Amöbeninfektionen: Personen mit einer Vorgeschichte von Amöbenkolitis oder anderen Entamoeba histolytica-Infektionen haben ein höheres Risiko, Leberabszesse zu entwickeln.

Immunstatus: Ein geschwächtes Immunsystem, wie es bei Menschen mit Erkrankungen wie HIV/AIDS oder bei Menschen, die immunsuppressive Medikamente einnehmen, zu beobachten ist, kann das Risiko für schwere Amöbeninfektionen, einschließlich Leberabszessen, erhöhen.

Alkoholkonsum: Starker Alkoholkonsum wurde mit einem erhöhten Risiko für einen Amöbenleberabszess in Verbindung gebracht.

Schwangere: Schwangere Personen können aufgrund der veränderten Immunfunktion während der Schwangerschaft ein höheres Risiko haben.

Chronische Krankheiten: Chronische Grunderkrankungen wie Diabetes können zu einer erhöhten Anfälligkeit für Amöbenleberabszesse beitragen.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Vorhandensein dieser Risikofaktoren keine Garantie für die Entwicklung eines Amöbenleberabszesses ist, und umgekehrt.

Krankheitsverlauf und Prognose

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie sich die Krankheit typischerweise entwickelt, welche Stadien sie durchläuft und wie der allgemeine zeitliche Verlauf aussieht. Außerdem bieten wir einen umfassenden Überblick über die Prognose, die Betroffene bei einem Amöbenleberabszess erwarten können.

Verlauf der Krankheit:

Der Amöbenleberabszess entwickelt sich im menschlichen Körper in verschiedenen Stadien:

Exposition und Invasion: Die Krankheit beginnt, wenn der Mensch reife Zysten von Entamoeba histolytica über kontaminierte Lebensmittel, Wasser oder den fäkal-oralen Übertragungsweg aufnimmt. Sobald diese Zysten in den Verdauungstrakt gelangen, setzen sie im Dünndarm Trophozoiten frei.

Besiedlung und Vermehrung: Die Trophozoiten wandern dann in den Dickdarm, wo sie sich ansiedeln und vermehren. Während dieser Phase können die Betroffenen asymptomatisch bleiben, ohne sich der laufenden Infektion bewusst zu sein.

Invasion der Leber: In einigen Fällen können Amöben in die Blutbahn gelangen, indem sie die Darmwand durchdringen und zur Leber transportiert werden. Dieser Prozess ist in diesem Stadium in der Regel asymptomatisch.

Bildung eines Abszesses: In der Leber dringen die Trophozoiten in das Lebergewebe ein und vermehren sich, was zu einer lokalen Gewebezerstörung führt. Dies führt zur Bildung von Leberabszessen. Die Abszesse entwickeln sich in der Regel innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach der Erstinfektion, obwohl der Zeitrahmen variieren kann.

Symptomatische Phase: Wenn die Abszesse an Größe zunehmen, üben sie Druck auf das umliegende Gewebe aus und können Symptome verursachen. Die Zeitspanne für das Auftreten von Symptomen kann von Wochen bis zu Monaten nach der Erstinfektion reichen.

Prognose:

Die Prognose eines Amöbenleberabszesses kann je nach mehreren Faktoren unterschiedlich sein:

Größe und Lage des Abszesses: Kleinere Abszesse sind im Allgemeinen mit einer besseren Prognose verbunden, während größere oder multiple Abszesse einen ungünstigeren Ausgang haben können. Auch die Lage des Abszesses innerhalb der Leber kann die Prognose beeinflussen.

Rechtzeitige Diagnose und Behandlung: Eine rechtzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Prognose für Personen, die von einem Amöbenleberabszess betroffen sind. Eine frühzeitige Behandlung kann zu einem günstigeren Ergebnis führen.

Komplikationen: Das Auftreten von Komplikationen, wie z. B. die Ruptur des Abszesses, kann die Prognose erheblich beeinflussen. Aufgebrochene Abszesse können zu einer lebensbedrohlichen Peritonitis führen.

Allgemeiner Gesundheitszustand: Der allgemeine Gesundheitszustand und der Immunstatus der betroffenen Person können den Krankheitsverlauf und die Prognose beeinflussen. Bei Personen mit einer Grunderkrankung oder einem geschwächten Immunsystem kann der Verlauf komplizierter sein.

Ansprechen auf die Behandlung: Patienten, die gut auf die Behandlung ansprechen und bei denen die Symptome verschwinden, haben in der Regel eine günstigere Prognose. Die richtige Behandlung umfasst die Drainage des Abszesses und die Verabreichung von Anti-Amöben-Medikamenten.

Es ist wichtig anzumerken, dass die meisten Menschen mit einem Amöbenleberabszess bei angemessener medizinischer Versorgung eine vollständige Genesung erreichen können. Die Krankheit kann jedoch lebensbedrohlich sein, wenn sie unbehandelt bleibt oder Komplikationen auftreten.

Prävention

Die Vorbeugung von Amöbenleberabszessen ist entscheidend für die Verringerung des Risikos dieser Erkrankung und der damit verbundenen Komplikationen. Ein vielseitiger Ansatz, der verschiedene Präventionsmaßnahmen umfasst, kann die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit der Krankheit und ihres Fortschreitens wirksam minimieren.

Verbesserte Hygienepraktiken:

Gründliches Händewaschen mit Seife und sauberem Wasser, insbesondere nach dem Toilettengang und vor dem Umgang mit Lebensmitteln, ist wichtig, um den fäkal-oralen Übertragungsweg zu unterbrechen.

Sicheres Wasser:

Der Zugang zu sicherem Trinkwasser ist von entscheidender Bedeutung. Kochen Sie Wasser aus fragwürdigen Quellen ab oder behandeln Sie es, um mögliche Zysten von Entamoeba histolytica zu entfernen.

Sanitäre Einrichtungen:

Die Nutzung verbesserter sanitärer Einrichtungen wie Toiletten und Latrinen trägt dazu bei, die Verunreinigung von Wasserquellen und der Umwelt mit Fäkalien zu verhindern.

Sicherer Umgang mit Lebensmitteln:

Der sichere Umgang mit Lebensmitteln und deren Zubereitung ist von entscheidender Bedeutung. Dazu gehört das gründliche Waschen von Obst und Gemüse, das Garen von Lebensmitteln bei den empfohlenen Temperaturen und das Vermeiden des Verzehrs von rohen oder ungenügend gekochten Meeresfrüchten.

Vermeiden von Straßenessen:

Vorsicht beim Verzehr von Straßenessen in Gegenden mit fragwürdigen Hygienepraktiken kann das Risiko einer Kontamination verringern.

Minimierung des Kontakts mit kontaminierten Oberflächen:

Der Verzicht auf die Berührung oder den Kontakt mit fäkalienkontaminierten Oberflächen, insbesondere in öffentlichen Toiletten oder Gemeinschaftseinrichtungen, kann das Risiko einer Exposition verringern.

Sichere Sexualpraktiken:

Sichere Sexualpraktiken, einschließlich der Verwendung von Barrieremethoden wie Kondomen, können das Risiko einer sexuellen Übertragung verringern, insbesondere in Regionen mit einer hohen Prävalenz von Amöbenleberabszessen.

Vorsichtsmaßnahmen auf Reisen:

Bei Reisen in Regionen mit erhöhtem Amöbiasis-Risiko ist beim Verzehr von lokalem Wasser, Eis oder ungekochten Lebensmitteln Vorsicht geboten. Entscheiden Sie sich für abgefülltes Wasser und durchgekochte Mahlzeiten.

Förderung des öffentlichen Bewusstseins:

Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die das Bewusstsein für die Amöbenruhr schärfen und die Bedeutung von Hygiene, sanitären Einrichtungen und sicheren Lebensmittel- und Wasserpraktiken hervorheben, sind von entscheidender Bedeutung.

Impfung:

Zwar gibt es keinen spezifischen Impfstoff gegen Amöbenruhr, doch kann die Aufrechterhaltung eines aktuellen Impfschutzes gegen andere vermeidbare Krankheiten die Anfälligkeit indirekt verringern, indem die allgemeine Gesundheit erhalten wird.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Präventivmaßnahmen zwar das Risiko eines Amöbenleberabszesses erheblich verringern können, aber keinen absoluten Schutz garantieren. Außerdem kann die individuelle Anfälligkeit durch Faktoren wie den zugrunde liegenden Gesundheitszustand und die Umweltbedingungen beeinflusst werden.

Zusammenfassung

Leberabszesse, die durch Amöben verursacht werden und in erster Linie auf eine Infektion mit Entamoeba histolytica zurückzuführen sind, stellen ein weltweit bedeutendes Gesundheitsproblem dar, das durch mit Eiter gefüllte Hohlräume in der Leber gekennzeichnet ist. Er zeigt Symptome wie Bauchschmerzen, Fieber und Gelbsucht und kann zu Komplikationen führen, wenn er unbehandelt bleibt. Sie tritt vor allem in Gebieten mit schlechten sanitären Verhältnissen und begrenztem Zugang zu sauberem Wasser auf und hat seit langem Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Die Krankheit stört die normalen Funktionen der Leber, was zur Bildung von Abszessen führt. Zu den Symptomen gehören Bauchschmerzen, Fieber, Gelbsucht, Hepatomegalie und Übelkeit, mit möglichen Komplikationen wie dem Durchbruch eines Abszesses. Die Diagnose umfasst eine klinische Bewertung, Bildgebung und serologische Tests. Die Behandlung umfasst antiamöbische Medikamente, Linderung der Symptome, Drainage (falls erforderlich) und Nachsorge. Zu den Präventionsmethoden gehören Hygiene, sicheres Wasser, sanitäre Einrichtungen, Umgang mit Lebensmitteln und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Diese Maßnahmen verringern zwar das Risiko, doch kann die individuelle Anfälligkeit variieren, was die Bedeutung der allgemeinen Gesundheit und der Präventionsmaßnahmen unterstreicht.