Beschreibung

Das Pharyngokonjunktivalfieber (PCF) ist eine Virusinfektion, die in erster Linie durch Adenoviren verursacht wird und sich in einer Kombination von Symptomen äußert, die den Rachen und die Augen betreffen. Zu den häufigsten Symptomen gehören Fieber, Halsschmerzen, Bindehautentzündung (rosa Auge) und gelegentlich vergrößerte Lymphknoten. PCF ist in der Regel selbstlimitierend, die Symptome klingen innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. Obwohl PCF im Allgemeinen gutartig ist, kann sie in seltenen Fällen zu Komplikationen wie Hornhautbefall oder bakteriellen Sekundärinfektionen führen.

PCF-Ausbrüche sind weltweit dokumentiert worden und treten häufig in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Ferienlagern und Militärkasernen auf. Die Krankheit wurde erstmals in den 1950er Jahren beschrieben, wobei im Laufe der Jahre immer wieder sporadische Ausbrüche gemeldet wurden. Aufgrund ihrer hohen Ansteckungsfähigkeit kann sich die PCF in anfälligen Bevölkerungsgruppen schnell ausbreiten, was die Bedeutung von Präventivmaßnahmen und einer schnellen Diagnose unterstreicht.

Die Diagnose der PCF erfolgt in erster Linie klinisch auf der Grundlage der Symptome und des Kontakts mit infizierten Personen in der Vergangenheit. Labortests wie Viruskulturen oder Polymerase-Kettenreaktion (PCR) können zur Bestätigung einer Adenovirusinfektion durchgeführt werden. Die Behandlung von PCF ist unterstützend und umfasst Ruhe, Flüssigkeitszufuhr und symptomatische Linderung mit rezeptfreien Medikamenten.

PCF wird durch eine Infektion mit Adenoviren verursacht, die sich über Atemwegssekrete und direkten Kontakt mit kontaminierten Oberflächen ausbreiten. Zu den Risikofaktoren gehören enger Kontakt mit infizierten Personen und die Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten.

Zur Vorbeugung von PCF gehört eine gute Handhygiene, die Vermeidung von engem Kontakt mit symptomatischen Personen und die Umsetzung von Maßnahmen zur Infektionskontrolle in Gemeinschaftseinrichtungen. Es gibt zwar keinen spezifischen Impfstoff gegen PCF, aber die Aufrechterhaltung aktueller Impfungen gegen andere virale Atemwegsinfektionen kann das Risiko einer Adenovirusübertragung indirekt verringern.

Die Biologie dahinter

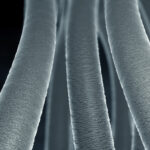

Das Pharyngokonjunktivalfieber befällt in erster Linie die Schleimhäute des Rachens (Pharynx) und die Bindehaut, das dünne, transparente Gewebe, das den weißen Teil des Auges bedeckt und die Innenseite der Augenlider auskleidet. Der Rachen dient als Durchgang für Luft und Nahrung und spielt eine entscheidende Rolle beim Schlucken und bei der Stimmgebung. Die Bindehaut dient als Schutzbarriere für das Auge und hilft, es feucht und frei von Fremdkörpern zu halten.

Beim Pharyngokonjunktivalfieber greift das Adenovirus diese Schleimhäute an und führt zu Entzündungen und Reizungen. Diese Störung der normalen Funktion führt zu Symptomen wie Halsschmerzen und Bindehautentzündung. Das Virus infiziert die Zellen der Schleimhäute, wodurch diese anschwellen und sich entzünden, was wiederum die charakteristischen Symptome der Krankheit auslöst. Außerdem kann die Entzündungsreaktion die Schleimproduktion anregen, was zu weiteren Beschwerden und Stauungen in den betroffenen Bereichen führt.

Arten und Symptome

Das Pharyngokonjunktivalfieber weist eine Reihe von Symptomen auf, die sowohl den Rachen als auch die Augen betreffen. Die Kenntnis dieser Symptome ist entscheidend für die Früherkennung und die richtige Behandlung der Erkrankung.

Symptome:

Halsschmerzen (Pharyngitis): Ein charakteristisches Symptom des Pharyngokonjunktivalfiebers sind Halsschmerzen, die sich in der Regel als Unbehagen, Schmerzen oder Kratzen im Hals äußern. Beim Schlucken können sich die Beschwerden verschlimmern, und der Rachen kann bei der Untersuchung rot und entzündet erscheinen.

Bindehautentzündung (rosa Auge): Die Bindehautentzündung äußert sich durch Rötung, Juckreiz und Reizung der Augen. Die Patienten leiden möglicherweise unter übermäßigem Tränenfluss oder Ausfluss sowie einem Griesgefühl in den Augen. In schweren Fällen kann die Bindehaut anschwellen und gerötet erscheinen.

Fieber: Viele Menschen mit Pharyngokonjunktivalfieber haben Fieber, das typischerweise niedriggradig ist, aber schwanken kann. Das Fieber wird häufig von anderen systemischen Symptomen wie Unwohlsein, Müdigkeit und Kopfschmerzen begleitet.

Komplikationen:

Beteiligung der Hornhaut: In einigen Fällen kann sich die mit der Bindehautentzündung einhergehende Entzündung auf die Hornhaut, die durchsichtige Schicht auf der Vorderseite des Auges, ausdehnen. Eine Hornhautbeteiligung kann zu verschwommenem Sehen, Lichtempfindlichkeit (Photophobie) und in schweren Fällen zu Hornhautgeschwüren führen.

Bakterielle Sekundärinfektionen: Länger andauernde Entzündungen des Rachens und der Augen können das Risiko für bakterielle Sekundärinfektionen erhöhen. Bakterielle Superinfektionen können zu Komplikationen wie Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis), Mittelohrentzündung (Otitis media) oder zur Verschlimmerung bestehender Atemwegserkrankungen führen.

Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht ein rechtzeitiges Eingreifen, um die Symptome zu lindern und Komplikationen vorzubeugen und so optimale Ergebnisse für den Patienten zu erzielen.

Untersuchung und Diagnose

Die genaue Diagnose des Pharyngokonjunktivalfiebers beruht auf einer Kombination aus klinischer Beurteilung und Labortests. Das Verständnis des diagnostischen Ansatzes ist für die Identifizierung der Erkrankung und den Ausschluss anderer möglicher Ursachen ähnlicher Symptome von wesentlicher Bedeutung.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche klinische Untersuchung beginnt mit einer detaillierten Anamnese, die Informationen über die Symptome, den Beginn, die Dauer und den Kontakt zu Personen mit ähnlichen Symptomen enthält. Erkundigen Sie sich nach den jüngsten Aktivitäten, der Reisegeschichte und etwaigen Grunderkrankungen. Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf die Untersuchung des Rachens und der Augen auf Anzeichen von Entzündungen, Rötungen, Ausfluss und Schwellungen. Das Vorhandensein von charakteristischen Symptomen wie Halsschmerzen und Bindehautentzündung hilft bei der Erstellung einer vorläufigen Diagnose des Pharyngokonjunktivalfiebers.

Labortests und Bildgebung:

Virenkultur: Bei der Virenkultur werden Proben aus dem Rachen oder der Bindehaut entnommen und in einem Labor kultiviert, um das Vorhandensein von Adenoviren nachzuweisen. Es kann jedoch mehrere Tage dauern, bis eine Viruskultur Ergebnisse liefert, und sie wird aufgrund ihres hohen Zeitaufwands seltener eingesetzt.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR): PCR-Tests sind eine schnelle und empfindliche Methode zum Nachweis viraler DNA oder RNA in klinischen Proben. Nasopharyngealabstriche oder Augenabstriche können mittels PCR getestet werden, um Adenoviren zu identifizieren und die Diagnose des Pharyngokonjunktivalfiebers zu bestätigen.

Immunofluoreszenztest (IFA): IFA ist ein weiteres Diagnoseverfahren, mit dem virale Antigene in klinischen Proben nachgewiesen werden können. Sie wird häufig in Verbindung mit der PCR zur schnellen und genauen Diagnose einer Adenovirusinfektion eingesetzt.

Bildgebende Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen oder CT-Scans sind für die Diagnose des Pharyngokonjunktivalfiebers in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, es besteht aufgrund der klinischen Befunde der Verdacht auf Komplikationen wie Sinusitis oder Otitis media. Eine bildgebende Untersuchung kann jedoch durchgeführt werden, wenn der Verdacht auf eine bakterielle Sekundärinfektion besteht oder wenn sich die Symptome des Patienten trotz Behandlung verschlimmern.

Therapie und Behandlungen

Eine wirksame Behandlung des Pharyngokonjunktivalfiebers zielt darauf ab, die Symptome zu lindern, die Entzündung zu verringern und Komplikationen zu verhindern. Es kann ein multidisziplinärer Ansatz verfolgt werden, der sowohl die Linderung der Symptome als auch die unterstützende Pflege umfasst.

Symptomatische Linderung:

Schmerzbehandlung: Freiverkäufliche Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen können helfen, die Halsschmerzen zu lindern und das Fieber zu senken. Halsbonbons oder Gurgeln mit warmem Salzwasser können zusätzliche Linderung verschaffen.

Augenpflege: Gleitende Augentropfen oder künstliche Tränen können helfen, gereizte Augen zu beruhigen und die Symptome einer Bindehautentzündung zu lindern. Kalte Kompressen können ebenfalls Rötungen und Schwellungen der Augen lindern.

Unterstützende Pflege:

Ruhe und Flüssigkeitszufuhr: Ausreichende Ruhe und Flüssigkeitszufuhr sind wichtig, um die Immunreaktion des Körpers zu unterstützen und die Genesung zu fördern. Ermuntern Sie die Patienten, viel zu trinken, um eine Dehydrierung zu verhindern und den allgemeinen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten.

Warme Kompressen: Warme Umschläge für den Hals können helfen, die Beschwerden im Hals zu lindern und die Entspannung der Muskeln zu fördern. Wärme kann auch die Durchblutung des betroffenen Bereichs fördern und so den Heilungsprozess unterstützen.

Antivirale Therapie:

In einigen Fällen können antivirale Medikamente verschrieben werden, um die Schwere und Dauer der Symptome zu verringern. Ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von Adenovirus-Infektionen, einschließlich des Pharyngokonjunktivalfiebers, ist jedoch begrenzt.

Behandlung von Komplikationen:

Schutz der Hornhaut: Wenn die Hornhaut betroffen ist oder Komplikationen wie Hornhautgeschwüre auftreten, kann eine augenärztliche Beratung erforderlich sein. Die Behandlung kann örtliche Antibiotika oder Salben umfassen, um eine bakterielle Superinfektion zu verhindern und die Heilung der Hornhaut zu fördern.

Überwachung: Eine engmaschige Überwachung von Patienten mit Pharyngokonjunktivalfieber ist unerlässlich, um den Verlauf der Symptome zu beurteilen und auf mögliche Komplikationen zu achten. Es können Folgetermine anberaumt werden, um eine angemessene Linderung der Symptome und Erholung sicherzustellen.

Die Behandlung des Pharyngokonjunktivalfiebers konzentriert sich in erster Linie auf die Linderung der Symptome und die unterstützende Pflege, da die Erkrankung in der Regel selbstlimitierend ist und innerhalb weniger Wochen abklingt. Patienten mit schwerwiegenden Symptomen oder Komplikationen benötigen jedoch möglicherweise zusätzliche medizinische Maßnahmen und eine engmaschige Überwachung.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren des Pharyngokonjunktivalfiebers ist für die Prävention und Behandlung von entscheidender Bedeutung. Durch die Ermittlung der zugrunde liegenden Faktoren, die zum Ausbruch und zum Schweregrad der Krankheit beitragen, können Gesundheitsdienstleister gezielte Maßnahmen und Strategien umsetzen, um die Auswirkungen auf die Betroffenen zu mildern.

Ursachen:

Das Pharyngokonjunktivalfieber wird in erster Linie durch Adenovirus-Serotypen verursacht, insbesondere durch die Typen 3, 4 und 7. Adenoviren sind hoch ansteckend und können durch Tröpfcheninfektion der Atemwege, direkten Kontakt mit infizierten Personen oder Kontakt mit kontaminierten Oberflächen übertragen werden. Nach der Ansteckung infiziert das Virus die Schleimhäute des Rachens und der Augen, was zu Entzündungen und den charakteristischen Symptomen von Halsschmerzen und Bindehautentzündung führt. Adenoviren sind dafür bekannt, dass sie über längere Zeit in der Umwelt überleben können, was zu ihrer weiten Verbreitung und dem Auftreten von Ausbrüchen in verschiedenen Umgebungen wie Schulen, Militärkasernen und Gemeindeveranstaltungen beiträgt.

Risikofaktoren:

Enger Kontakt: Enger Kontakt mit infizierten Personen, z. B. Haushaltsmitgliedern oder Klassenkameraden, erhöht das Risiko, sich mit Pharyngokonjunktivalfieber anzustecken, da Adenoviren sehr ansteckend sind.

Überfüllte Umgebungen: Umgebungen mit hoher Bevölkerungsdichte, wie Schulen, Kindertagesstätten und Militäreinrichtungen, begünstigen die schnelle Ausbreitung von Adenovirus-Infektionen und machen die Menschen in diesen Umgebungen anfälliger für die Krankheit.

Schlechte Hygienepraktiken: Unzureichende Handhygiene, fehlende sanitäre Einrichtungen und gemeinsam genutzte persönliche Gegenstände tragen zur Übertragung von Adenoviren bei und erhöhen das Infektionsrisiko bei Personen, die mit kontaminierten Oberflächen oder Atemwegssekreten in Kontakt kommen.

Während die identifizierten Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit, an Pharyngokonjunktivalfieber zu erkranken, deutlich erhöhen, kann die individuelle Anfälligkeit aufgrund von Faktoren wie Immunstatus, zugrunde liegenden Gesundheitszuständen und genetischer Veranlagung variieren.

Krankheitsverlauf und Prognose

Dieser Abschnitt beschreibt den typischen Krankheitsverlauf und gibt einen Einblick in die zu erwartenden Folgen für die betroffenen Personen.

Krankheitsverlauf:

Das Pharyngokonjunktivalfieber beginnt typischerweise mit einer Inkubationszeit von etwa 5 bis 10 Tagen nach der Exposition gegenüber dem Adenovirus. Die Krankheit äußert sich durch Symptome wie Halsschmerzen, Fieber, Bindehautentzündung (Rötung und Ausfluss in den Augen), Kopfschmerzen und Unwohlsein. Im weiteren Verlauf der Infektion kann es zu einer Verschlimmerung der Halsschmerzen, verstärkten Augenreizungen und systemischen Symptomen wie Müdigkeit und Körperschmerzen kommen. Die akute Phase der Erkrankung dauert in der Regel etwa 1 bis 2 Wochen, wobei die Schwere der Symptome schwanken kann.

Prognose:

Die Prognose des Pharyngokonjunktivalfiebers ist im Allgemeinen günstig. Bei den meisten Betroffenen klingen die Symptome innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach Symptombeginn vollständig ab. Komplikationen sind selten und in der Regel leicht, obwohl in einigen Fällen sekundäre bakterielle Infektionen des Rachens oder der Augen auftreten können. Die meisten Patienten erholen sich vollständig und ohne Langzeitfolgen, und ein Wiederauftreten der Krankheit ist ungewöhnlich. Bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem oder einer Grunderkrankung kann die Krankheit jedoch länger andauern oder schwerere Symptome hervorrufen. Eine frühzeitige Erkennung und eine angemessene unterstützende Behandlung tragen zu besseren Ergebnissen und einer schnelleren Genesung von Pharyngokonjunktivalfieber bei. Regelmäßige Überwachung und Nachsorge können notwendig sein, um ein vollständiges Abklingen der Symptome sicherzustellen und mögliche Komplikationen zu erkennen.

Prävention

Dem durch Adenoviren verursachten Pharyngokonjunktivalfieber kann durch verschiedene Strategien vorgebeugt werden, die darauf abzielen, das Risiko einer Virusübertragung zu verringern und die Exposition gegenüber einer kontaminierten Umgebung zu minimieren. Die Umsetzung umfassender Präventionsmaßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und den Einzelnen vor einer Infektion zu schützen.

Handhygiene:

Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife ist das A und O, um die Übertragung von Adenoviren zu verhindern, die auf Oberflächen längere Zeit überleben können. Richtige Handhygiene, insbesondere nach dem Husten, Niesen oder dem Berühren potenziell kontaminierter Oberflächen, trägt dazu bei, das Risiko einer Virusübertragung von Mensch zu Mensch zu verringern.

Vermeiden von engem Kontakt:

Die Minimierung des engen Kontakts mit Personen, die Symptome des Pharyngokonjunktivalfiebers aufweisen, wie Halsschmerzen und Augenrötung, kann dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Das Einhalten von räumlichem Abstand, insbesondere in überfüllten oder geschlossenen Räumen, verringert die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung durch Atemtropfen oder direkten Kontakt mit infizierten Personen.

Umgebungshygiene:

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, die häufig berührt werden, wie z. B. Türklinken, Arbeitsflächen und gemeinsam genutzte Geräte, tragen zur Beseitigung von Adenoviren in der Umgebung bei. Desinfektionsmittel, die sich als wirksam gegen behüllte Viren, einschließlich Adenoviren, erwiesen haben, sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden, um eine gründliche Dekontamination sicherzustellen.

Persönliche Schutzmaßnahmen:

Das Tragen von Gesichtsmasken oder Augenschutz in Umgebungen, in denen ein enger Kontakt mit potenziell infizierten Personen unvermeidlich ist, kann eine zusätzliche Barriere gegen die Übertragung von Viren darstellen. Gesichtsmasken tragen dazu bei, die Verbreitung von Tröpfchen aus der Atemluft zu verhindern, während ein Augenschutz das Risiko einer augenbedingten Exposition gegenüber Adenoviren verringert.

Impfung:

Zwar gibt es keinen spezifischen Impfstoff gegen Pharyngokonjunktivalfieber, das durch Adenoviren verursacht wird, doch die Aufrechterhaltung eines aktuellen Impfschutzes gegen andere Atemwegsviren, wie z. B. Influenza, verringert die Belastung durch Atemwegserkrankungen und trägt indirekt zur allgemeinen Infektionsprävention bei.

Gesundheitserziehung und Sensibilisierung:

Aufklärungskampagnen, die die Bedeutung der persönlichen Hygiene, der Etikette für die Atemwege und der Sauberkeit der Umgebung hervorheben, schärfen das Bewusstsein für Präventivmaßnahmen gegen Pharyngokonjunktivalfieber. Die Bereitstellung genauer Informationen für die Öffentlichkeit fördert die Einhaltung der empfohlenen Präventionsmaßnahmen in der gesamten Gemeinschaft und fördert eine Kultur der Gesundheit und Sicherheit.

Zusammenfassung

Pharyngokonjunktivalfieber (PCF) ist eine Viruserkrankung, die in erster Linie durch Adenoviren verursacht wird und sich durch Symptome auszeichnet, die den Rachen und die Augen betreffen, darunter Fieber, Halsschmerzen und Bindehautentzündung. Sie tritt am häufigsten in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Ferienlagern auf, wobei sich das Virus durch Atemwegssekrete und direkten Kontakt mit kontaminierten Oberflächen verbreitet. Die Diagnose basiert in der Regel auf den klinischen Symptomen und wird in unklaren Fällen durch Labortests wie PCR unterstützt. Die Behandlung ist unterstützend und konzentriert sich auf die Linderung der Symptome. Angesichts des ansteckenden Charakters der Krankheit ist die Vorbeugung von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören gute Hygienepraktiken, die Vermeidung von engem Kontakt mit infizierten Personen und die Umsetzung strenger Maßnahmen zur Infektionskontrolle in Gemeinschaftseinrichtungen. Um die Ausbreitung von PCF zu verhindern, sind eine ausgezeichnete Hygiene und die sofortige Behandlung von Symptomen in Gemeinschaftseinrichtungen unerlässlich.