Beschreibung

Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung umfassen eine Gruppe seltener genetischer Erkrankungen, die durch eine Störung der Fähigkeit des Körpers gekennzeichnet sind, Sphingolipide zu verstoffwechseln und Lipide richtig zu speichern. Diese Störungen führen zu einer Anhäufung bestimmter Lipide in den Zellen, was eine Reihe von Symptomen und möglichen Komplikationen zur Folge hat.

Diese Störungen treten in verschiedenen Formen auf, die sich jeweils in einem einzigartigen klinischen Bild äußern. Beispiele sind GM2-Gangliosidosen wie die Sandhoff-Krankheit und die Tay-Sachs-Krankheit, die in erster Linie das Nervensystem betreffen und Entwicklungsrückschritte und motorische Störungen verursachen. Andere Gangliosidosen, wie die GM1- und GM3-Gangliosidosen, zeigen unterschiedliche Symptome, darunter neurologische Beeinträchtigungen und Muskelschwäche. Darüber hinaus gibt es andere Sphingolipidosen wie Morbus Fabry und Morbus Gaucher, die durch eine Multiorganbeteiligung gekennzeichnet sind und zu Herz-Kreislauf-, Nieren- und Skelettproblemen führen. Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen wie das Batten-Kufs-Syndrom führen zu einer fortschreitenden Neurodegeneration, während andere Lipidspeicherkrankheiten wie die Wolman-Krankheit und die zerebrotendinöse Xanthomatose den Lipidstoffwechsel beeinträchtigen und zu Organdysfunktionen führen.

Die Prävalenz dieser Störungen ist unterschiedlich, wobei einige extrem selten sind. Sie sind im Laufe der Geschichte immer wieder dokumentiert worden, wobei die ersten Beschreibungen der Symptome Jahrhunderte zurückreichen. Unbehandelt können diese Störungen zu schwerwiegenden Komplikationen führen, einschließlich neurologischer Beeinträchtigungen, Organschäden und eingeschränkter Lebensqualität.

Eine genaue Diagnose erfordert eine klinische Beurteilung, Gentests und die Bewertung von Lipidprofilen. Sobald die Diagnose gestellt ist, zielen die Behandlungsstrategien darauf ab, die Symptome zu lindern und das allgemeine Wohlbefinden des Patienten zu verbessern. Die Therapien können Enzymersatz, Substratreduktion und unterstützende Maßnahmen zur Behandlung bestimmter Symptome umfassen.

Diese Störungen gehen auf genetische Mutationen zurück, die den Sphingolipidstoffwechsel und die Lipidspeicherung stören. Während einige Fälle vererbt werden, treten andere sporadisch aufgrund von de novo-Mutationen auf. Die genetische Beratung spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der familiären Risikofaktoren.

Die Vorbeugung dieser Störungen konzentriert sich in erster Linie auf die genetische Beratung und das Screening von Risikopersonen. Eine rechtzeitige Diagnose und ein rechtzeitiges Eingreifen während der Schwangerschaft kann den betroffenen Familien fundierte Entscheidungen ermöglichen. Darüber hinaus versprechen die laufende Erforschung potenzieller Therapien und Fortschritte beim Neugeborenenscreening eine frühzeitige Erkennung und Intervention.

Die Biologie dahinter

Um die komplizierten Mechanismen zu verstehen, die den Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung zugrunde liegen, ist es unerlässlich, sich mit dem betroffenen Körperteil und seiner normalen Funktionsweise zu befassen und zu untersuchen, wie diese Krankheiten dieses empfindliche Gleichgewicht stören.

Diese Erkrankungen betreffen vor allem das zentrale Nervensystem (ZNS) und je nach Art der Erkrankung verschiedene Organe. Das ZNS, einschließlich des Gehirns und des Rückenmarks, ist besonders anfällig für die Anhäufung von Sphingolipiden, da diese Lipide eine entscheidende Rolle für die neuronale Struktur und Funktion spielen.

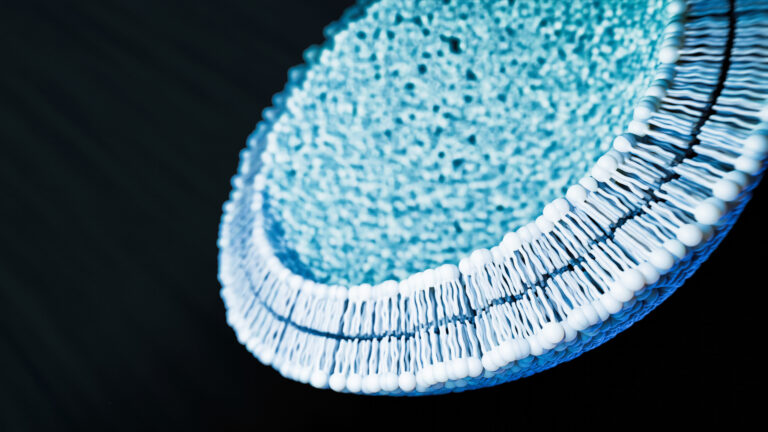

Sphingolipide sind wesentliche Bestandteile von Zellmembranen, insbesondere in Neuronen. Sie tragen zur Membranintegrität und -stabilität sowie zur Bildung von Lipid Rafts bei, spezialisierten Mikrodomänen, die die Zellsignalisierung erleichtern. Sphingolipide sind auch an der Bildung der Myelinscheide beteiligt, die für die schnelle Weiterleitung von Nervenimpulsen unerlässlich ist. Darüber hinaus dienen sie als bioaktive Moleküle bei verschiedenen zellulären Prozessen wie Apoptose, Zelldifferenzierung und Regulierung der Immunantwort.

Bei Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung beeinträchtigen genetische Mutationen den normalen Abbau und das Recycling von Sphingolipiden und Lipiden. Dies führt zu einer Anhäufung von Sphingolipiden in den Lysosomen, den für den Abfallabbau zuständigen Zellorganellen. Infolgedessen kommt es zu einer lysosomalen Dysfunktion, die sich negativ auf die zellulären Prozesse auswirkt.

Im ZNS wird durch die Sphingolipidablagerung die Myelinscheide zerstört, was zu einer Demyelinisierung führt und die Übertragung von Nervensignalen beeinträchtigt. Die Neuronen schwellen an, und es kommt zu einer fortschreitenden Neurodegeneration. Darüber hinaus kann die Ansammlung von Lipiden in verschiedenen Organen zu Organdysfunktionen führen, insbesondere in Leber, Milz und Herz.

Arten und Symptome

Im Bereich der Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstiger Störungen der Lipidspeicherung gibt es eine Vielzahl von Erkrankungen, die jeweils durch einzigartige genetische Mutationen, gestörte zelluläre Signalwege und ein Spektrum von klinischen Manifestationen gekennzeichnet sind. Dieser Abschnitt befasst sich ausführlich mit diesen Erkrankungen und bietet Einblicke in ihre jeweiligen Symptome, Krankheitsprofile und damit verbundenen Komplikationen.

GM2-Gangliosidosen:

GM2-Gangliosidosen stellen eine Gruppe von Erkrankungen dar, die durch eine abnorme Anhäufung von GM2-Gangliosid in Neuronen gekennzeichnet sind. Zu den bekanntesten Subtypen dieser Kategorie gehören die Sandhoff-Krankheit und die Tay-Sachs-Krankheit. Diese Erkrankungen betreffen vor allem Säuglinge, die typischerweise eine verzögerte Entwicklung, einen Verlust der motorischen Fähigkeiten, Muskelschwäche und eine übertriebene Schreckreaktion aufweisen. Im weiteren Verlauf der Krankheit kann es zu Krampfanfällen, Blindheit und schwerer geistiger Behinderung kommen. Erwachsene und jugendliche Formen der GM2-Gangliosidose weisen ähnliche Symptome auf, wenn auch mit Unterschieden im Alter des Krankheitsbeginns und des Krankheitsverlaufs.

Andere Gangliosidosen:

Diese Kategorie umfasst ein Spektrum von Erkrankungen, darunter GM1-Gangliosidose, GM3-Gangliosidose und andere nicht spezifizierte Gangliosidosen sowie Mukolipidose IV. Diese Erkrankungen weisen eine Reihe von Symptomen auf, die häufig mit fortschreitender Neurodegeneration, Muskelschwäche, Krampfanfällen und geistiger Behinderung einhergehen. Die Mukolipidose IV wird zwar nicht als Gangliosidose eingestuft, weist aber die gleichen neurologischen und entwicklungsbedingten Symptome auf und gehört damit zu dieser umfassenden Gruppe.

Andere Sphingolipidosen:

Diese Gruppe umfasst eine Reihe von Erkrankungen, darunter die Fabry-Krankheit (Anderson-Krankheit), die Farber-Krankheit, die Gaucher-Krankheit, die Krabbe-Krankheit, die metachromatische Leukodystrophie, die Niemann-Pick-Krankheit und den Sulfatase-Mangel, die jeweils verschiedene Organsysteme beeinträchtigen. Die Fabry-Krankheit beispielsweise ist durch schmerzhafte Neuropathie, Nierenfunktionsstörungen und kardiovaskuläre Komplikationen gekennzeichnet. Die Gaucher-Krankheit geht mit Hepatosplenomegalie und Knochenanomalien einher, während die Krabbe-Krankheit zu einem fortschreitenden motorischen und kognitiven Funktionsverlust führt. Die metachromatische Leukodystrophie führt zu einer Verschlechterung des Nervensystems, und die Niemann-Pick-Krankheit beeinträchtigt mehrere Organe, darunter die Leber, die Milz und das Nervensystem.

Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL):

NCL ist eine Gruppe von Erkrankungen mit unterschiedlichen Subtypen, wie z. B. das Batten-Kufs-Syndrom, das Bielschowsky-Dollinger-Syndrom und die Spielmeyer-Vogt-Krankheit, um nur einige zu nennen. Diese Erkrankungen betreffen vor allem das Nervensystem. Bei Patienten mit NCL kommt es zu einem fortschreitenden kognitiven Verfall, motorischen Funktionsstörungen, Sehstörungen und Krampfanfällen. Das Batten-Kufs-Syndrom zum Beispiel ist durch Sehstörungen, Krampfanfälle und Muskelschwäche gekennzeichnet. Die Komplikationen, die sich aus diesen Erkrankungen ergeben, können schwerwiegend und vielschichtig sein und variieren je nach Typ. Neurologische Komplikationen wie Krampfanfälle, kognitiver Verfall und Verlust der motorischen Fähigkeiten sind häufig und schreiten häufig fort. Organbeteiligungen, wie Hepatosplenomegalie, Herz-Kreislauf-Probleme und Nierenfunktionsstörungen, können zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Darüber hinaus führt der fortschreitende Charakter dieser Erkrankungen in der Regel zu einer eingeschränkten Lebensqualität und macht eine umfassende, langfristige Pflege und Unterstützung erforderlich.

Andere Lipidspeicherkrankheiten:

Zu dieser Kategorie gehören die Wolman-Krankheit und die zerebrotendinöse Xanthomatose (auch bekannt als van-Bogaert-Scherer-Epstein-Syndrom). Die Wolman-Krankheit betrifft vor allem die Leber und die Milz und führt zu Organvergrößerungen, Malabsorption und Wachstumsstörungen. Bei der zerebrotendinösen Xanthomatose kommt es zu einer Anhäufung von Cholesterin, die verschiedene Systeme betrifft und zu neurologischen und muskuloskelettalen Symptomen führt.

Eine rechtzeitige Diagnose und ein rechtzeitiges Eingreifen sind von entscheidender Bedeutung, um die verheerenden Auswirkungen dieser seltenen genetischen Erkrankungen zu lindern. Die fortlaufende Forschung gibt Anlass zur Hoffnung auf bessere Behandlungen und Interventionen, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Untersuchung und Diagnose

Die genaue Diagnose von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung ist von zentraler Bedeutung für eine angemessene Betreuung und Behandlung der Betroffenen. In diesem Abschnitt wird ein umfassender diagnostischer Ansatz beschrieben, der die klinische Untersuchung, die Anamnese, die körperliche Untersuchung sowie einschlägige Labortests und bildgebende Untersuchungen umfasst.

Klinische Untersuchung:

Die Diagnose beginnt oft mit einer sorgfältigen Erhebung der Krankengeschichte. Das medizinische Personal erforscht die persönliche und familiäre Krankengeschichte des Patienten und achtet dabei besonders auf das Vorhandensein von genetischen Störungen, neurologischen Erkrankungen oder Organfehlfunktionen. Eine Familienanamnese mit ähnlichen Störungen kann wertvolle Hinweise liefern, da Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung eine erbliche Komponente haben können.

Eine umfassende körperliche Untersuchung ist ein wesentlicher Bestandteil des diagnostischen Prozesses. Die Ärzte beurteilen den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten und konzentrieren sich auf bestimmte Organsysteme, die Symptome im Zusammenhang mit diesen Störungen aufweisen können. Besonders wichtig ist die neurologische Untersuchung, bei der die Motorik, die Reflexe, die Muskelkraft und die Koordination beurteilt werden. Die Untersuchung der Augen, einschließlich der Beurteilung des Sehvermögens und der Augenbewegungen, ist von wesentlicher Bedeutung, da sich häufig okuläre Symptome zeigen. Darüber hinaus wird eine gründliche Untersuchung der Leber, der Milz und des Muskel-Skelett-Systems durchgeführt, da Organvergrößerungen und Knochenanomalien bei vielen Sphingolipid-Stoffwechselstörungen zu den üblichen klinischen Befunden gehören.

Labortests und Bildgebung:

- Enzymtests: Die endgültige Diagnose umfasst häufig Labortests zur Messung der Aktivität bestimmter Enzyme, die für die vermutete Störung relevant sind. Enzymtests wie Hexosaminidase A und B für GM2-Gangliosidose und Glukozerebrosidase für Morbus Gaucher können bei der Bestätigung der Diagnose helfen.

- Genetische Tests: Molekulargenetische Tests spielen bei der Diagnose von Störungen des Sphingolipid-Stoffwechsels eine entscheidende Rolle. Durch genetische Sequenzierung und Analyse können Mutationen in Genen identifiziert werden, die mit diesen Erkrankungen in Verbindung stehen. Dieser Ansatz ist besonders wertvoll, wenn eine bestimmte genetische Mutation als Ursache der Störung bekannt ist, wie z. B. beim Tay-Sachs-Syndrom oder Morbus Fabry.

- Bluttests: Bluttests können Anomalien aufzeigen, wie z. B. erhöhte Werte von GM2-Gangliosid bei GM2-Gangliosidosen oder eine Anhäufung bestimmter Lipide bei der Niemann-Pick-Krankheit oder der Fabry-Krankheit.

- Bildgebende Untersuchungen: Bildgebende Untersuchungen können wertvolle Erkenntnisse über das Ausmaß der Organbeteiligung und das Fortschreiten der Erkrankung liefern. MRT- (Magnetresonanztomographie) und CT-Untersuchungen (Computertomographie) werden häufig eingesetzt, um neurologische Veränderungen, Organvergrößerungen und Knochenanomalien zu beurteilen. In einigen Fällen können auch Ultraschalluntersuchungen zur Beurteilung von Leber und Milz eingesetzt werden.

- Hautbiopsie: Eine Hautbiopsie kann durchgeführt werden, um die Lipidansammlung in den Hautzellen zu beurteilen, ein charakteristisches Merkmal bestimmter Sphingolipid-Stoffwechselstörungen wie Morbus Fabry.

- Urinuntersuchung: Bei Erkrankungen wie Morbus Fabry kann die Analyse des Urins das Vorhandensein bestimmter Lipide oder Stoffwechselprodukte aufzeigen, die bei der Diagnose helfen können.

- Knochenmarkspunktion: Eine Knochenmarkspunktion kann durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Gaucher-Zellen bei Morbus Gaucher zu untersuchen, was die Diagnose bestätigen kann.

- Elektroenzephalogramm (EEG): Das EEG kann eingesetzt werden, um die Hirnaktivität zu beurteilen und Anomalien bei Personen mit neurologischen Symptomen, wie z. B. Krampfanfällen, festzustellen.

Eine frühzeitige Diagnose kann die Einleitung geeigneter Behandlungsstrategien und Interventionen erleichtern und so die Prognose und Lebensqualität der Betroffenen verbessern.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung umfasst einen multidisziplinären Ansatz, der darauf abzielt, die Symptome zu lindern, Komplikationen zu behandeln und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Diese Erkrankungen sind zwar häufig chronisch und können derzeit nicht endgültig geheilt werden, aber verschiedene therapeutische Maßnahmen können ihre Auswirkungen mildern.

Enzym-Ersatztherapie (ERT):

Die Enzymersatztherapie (ERT) ist ein Eckpfeiler der Behandlung verschiedener Störungen des Sphingolipidstoffwechsels. Bei Erkrankungen wie Morbus Gaucher, Morbus Fabry und Morbus Niemann-Pick, bei denen Enzymmängel eine zentrale Rolle spielen, beinhaltet die ERT die intravenöse Verabreichung des fehlenden oder mangelhaften Enzyms. Diese Therapie trägt dazu bei, die in den Zellen angesammelten Lipide abzubauen, und kann bestimmte Symptome wie Hepatosplenomegalie (vergrößerte Leber und Milz) lindern und die allgemeine Organfunktion verbessern.

Substratreduktionstherapie (SRT):

Die Substratreduktionstherapie (SRT) wird bei einigen Störungen des Sphingolipidstoffwechsels eingesetzt, insbesondere bei der Gaucher-Krankheit und der Fabry-Krankheit. Bei der SRT werden Medikamente eingesetzt, die die Produktion der anfallenden Lipide verringern und so das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Diese Therapien können oral verabreicht werden und sind besonders wertvoll in Fällen, in denen eine ERT nicht in Frage kommt.

Chaperon-Therapie:

Die Chaperontherapie wird bei bestimmten Lipidspeicherkrankheiten wie der Fabry-Krankheit eingesetzt. Chaperone in Form kleiner Moleküle werden oral verabreicht, um fehlgefaltete Enzyme in den Zellen zu stabilisieren, so dass sie effektiver arbeiten können. Dieser Ansatz kann die Symptome lindern und die Lipidansammlung reduzieren.

Substratersatztherapie:

Die Substratersatztherapie wird zur Behandlung der Sandhoff-Krankheit und der Tay-Sachs-Krankheit eingesetzt, zwei Formen der GM2-Gangliosidose. Dabei werden dem Körper alternative Substrate zugeführt, die die fehlenden oder gestörten Enzyme umgehen können. Auch wenn dieser Ansatz den zugrunde liegenden Gendefekt nicht rückgängig macht, kann er doch dazu beitragen, einige neurologische Symptome zu lindern und die Lebensqualität der betroffenen Personen zu verbessern.

Symptomatische Behandlung:

Neben spezifischen Therapien, die auf den zugrundeliegenden Stoffwechseldefekt abzielen, konzentrieren sich Gesundheitsdienstleister häufig auf die Behandlung der Symptome, um das Wohlbefinden von Menschen mit Sphingolipid-Stoffwechselstörungen zu verbessern. Dazu gehört die Behandlung von Schmerzen, neurologischen Symptomen und Organkomplikationen durch den Einsatz von Medikamenten, Physiotherapie und unterstützender Pflege.

Genetische Beratung:

Die genetische Beratung spielt eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung, insbesondere für Familien mit betroffenen Personen oder Personen, die eine Familienplanung in Erwägung ziehen. Genetische Berater informieren über die genetischen Grundlagen dieser Störungen, schätzen das Vererbungsrisiko ein und erörtern Reproduktionsmöglichkeiten.

Multidisziplinäre Betreuungsteams:

Menschen mit Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung profitieren von einer umfassenden Betreuung durch multidisziplinäre Teams, zu denen Genetiker, Neurologen, Hepatologen, Augenärzte, Physiotherapeuten und andere Spezialisten gehören können. Eine solche gemeinschaftliche Betreuung gewährleistet einen ganzheitlichen Ansatz zur Behandlung der komplexen Symptome und Komplikationen, die mit diesen Erkrankungen einhergehen.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren, die mit Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung einhergehen, ist sowohl für die Prävention als auch für ein frühzeitiges Eingreifen unerlässlich. Diese komplexen Störungen entstehen durch zugrunde liegende genetische Mutationen und können zu einem breiten Spektrum an klinischen Erscheinungsbildern führen.

Auslöser:

Die Hauptursache für Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung sind genetische Mutationen, die die für den Abbau von Lipiden in den Zellen verantwortlichen Enzyme beeinträchtigen. Diese Mutationen können zu einem Mangel oder einer Funktionsstörung der für den Lipidstoffwechsel entscheidenden Enzyme führen. Infolgedessen sammeln sich Lipide, insbesondere Sphingolipide, in verschiedenen Geweben und Zellstrukturen an und stören deren normale Funktionen.

Die für diese Störungen verantwortlichen Genmutationen werden häufig autosomal rezessiv vererbt. Das bedeutet, dass die Betroffenen zwei mutierte Kopien eines bestimmten Gens erben, eine von jedem Elternteil, was zur Entwicklung der Störung führt. Das spezifische Gen und die Art der Mutation bestimmen die Art und den Schweregrad der Erkrankung. So verursachen beispielsweise Mutationen im HEXA-Gen die Tay-Sachs-Krankheit, während Mutationen im GBA-Gen mit der Gaucher-Krankheit in Verbindung gebracht werden.

Risikofaktoren:

Während die zugrundeliegenden genetischen Mutationen die Hauptursache für Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung sind, können verschiedene Risikofaktoren die Entwicklung und das Fortschreiten dieser Erkrankungen beeinflussen. Zu diesen Risikofaktoren gehören:

- Genetischer Hintergrund: Wenn die Störung in der Familie vorkommt oder Träger der mutierten Gene sind, besteht ein erhöhtes Risiko, dass ihre Nachkommen betroffen sind.

- Alter: Einige Störungen können sich bereits im Säuglings- oder Kindesalter manifestieren, während andere erst im Erwachsenenalter auftreten.

- Blutsverwandtschaft: Eheschließungen zwischen nahen Verwandten können das Risiko einer vererbten Genmutation erhöhen.

- Ethnische Zugehörigkeit: Bestimmte Erkrankungen treten in bestimmten ethnischen oder rassischen Gruppen häufiger auf, da sie häufiger Träger der ursächlichen Mutationen sind.

- Umweltfaktoren: In einigen Fällen können Umweltfaktoren die Symptome oder das Fortschreiten dieser Erkrankungen verschlimmern.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung beeinflussen können, aber keine Garantie für das Auftreten der Krankheit sind und umgekehrt.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung ist für Gesundheitsdienstleister und Betroffene von wesentlicher Bedeutung. Diese Erkrankungen folgen in der Regel einem bestimmten Verlauf mit unterschiedlichen Stadien und Zeitspannen. Darüber hinaus hilft das Wissen um die Prognose den Betroffenen und ihren Familien, sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Krankheitsverlauf:

Der Verlauf von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung kann zwischen den verschiedenen Typen und sogar innerhalb von Personen mit derselben Diagnose stark variieren. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten im allgemeinen Verlauf dieser Störungen:

- Frühe Stadien: Die Symptome beginnen oft im Säuglingsalter, in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter, je nach Art der Störung. Zu den ersten Anzeichen können Entwicklungsverzögerungen, motorische Schwierigkeiten und Verhaltensänderungen gehören. In manchen Fällen treten die Symptome erst im späteren Leben auf.

- Fortschreiten: Mit dem Fortschreiten der Erkrankung kommt es bei den Betroffenen typischerweise zu einer Verschlechterung der Symptome. Dies kann neurologische Beeinträchtigungen, Funktionsstörungen der Organe und zunehmende Behinderungen zur Folge haben. Die Geschwindigkeit des Fortschreitens kann variieren, wobei manche Menschen einen langsameren Verfall erleben, während sich andere schneller verschlechtern.

- Schwere Stadien: In den fortgeschrittenen Stadien der Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung benötigen die Betroffenen oft erhebliche Unterstützung bei den täglichen Aktivitäten. Es kann zu schweren neurologischen Beeinträchtigungen, zum Verlust der motorischen Fähigkeiten und zum Abbau der kognitiven Fähigkeiten kommen. Das Fortschreiten der Krankheit kann zu einer erheblich eingeschränkten Lebensqualität führen.

- Endstadium: Bei einigen Menschen, insbesondere bei den schwereren Formen dieser Erkrankungen, kann die Krankheit lebensbedrohlich sein. Komplikationen wie Atemprobleme oder Infektionen können zu einem Endstadium führen, und die Betroffenen benötigen unter Umständen eine palliative Versorgung.

Prognose:

Die Prognose für Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung ist sehr unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Art der Störung, dem Alter bei Krankheitsbeginn und dem Ansprechen des Betroffenen auf Behandlung und Therapien. Im Allgemeinen:

- Frühzeitige Diagnose und Intervention: Eine rechtzeitige Diagnose und ein frühzeitiges Eingreifen können sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken. Enzymersatztherapien, Substratreduktionstherapien und unterstützende Behandlungen können dazu beitragen, die Symptome zu kontrollieren und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.

- Schweregrad der Erkrankung: Der Schweregrad der Erkrankung spielt eine entscheidende Rolle für die Prognose. Personen mit milderen Formen der Krankheit haben in der Regel bessere Aussichten und können ein langsameres Fortschreiten der Symptome erleben.

- Genetische Faktoren: Die spezifischen genetischen Mutationen, die für die Erkrankung verantwortlich sind, können den Schweregrad und das Fortschreiten der Krankheit beeinflussen. In einigen Fällen können bestimmte Mutationen mit einer günstigeren Prognose verbunden sein.

- Komplikationen: Komplikationen wie Infektionen, Organschäden oder neurologische Verschlechterungen können die Prognose erheblich beeinflussen. Ein rasches und wirksames Management dieser Komplikationen ist von entscheidender Bedeutung.

- Lebensqualität: Letztlich ist die Prognose für Menschen mit Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung sehr individuell. Einige können mit einer angemessenen Behandlung und Unterstützung eine relativ gute Lebensqualität beibehalten, während andere vor größeren Herausforderungen stehen.

Es ist wichtig zu wissen, dass die laufende Forschung und die Fortschritte bei den Behandlungsmöglichkeiten die Prognose für Menschen mit diesen Störungen weiter verbessern können.

Prävention

Auch wenn Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung in erster Linie genetisch bedingt sind und ihr Auftreten oft nicht verhindert werden kann, gibt es doch verschiedene Strategien, um die mit diesen Störungen verbundenen Komplikationen zu bewältigen und zu verhindern. Die Präventionsmaßnahmen zielen darauf ab, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und das Risiko von Komplikationen zu verringern.

Methoden der Prävention:

Genetische Beratung:

Personen mit einer Familienanamnese von Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung können von einer genetischen Beratung profitieren. Dieser Dienst informiert über das Risiko, die Krankheit an die Nachkommen weiterzugeben, und hilft den Betroffenen, fundierte Entscheidungen zur Familienplanung zu treffen. Mit Hilfe von Trägertests können diejenigen identifiziert werden, die ein Risiko haben, betroffene Kinder zu bekommen.

Pränatale Tests:

Für Paare, bei denen das Risiko besteht, ein Kind mit einer dieser Störungen zu bekommen, stehen pränatale Testmöglichkeiten zur Verfügung. Mit Techniken wie der Chorionzottenbiopsie (CVS) oder der Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) können genetische Anomalien beim sich entwickelnden Fötus festgestellt werden. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht es den Eltern, fundierte Entscheidungen über die Schwangerschaft und mögliche Behandlungsoptionen zu treffen.

Neugeborenen-Screening:

In einigen Regionen werden Neugeborenen-Screening-Programme angeboten, mit denen Säuglinge mit Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung kurz nach der Geburt identifiziert werden können. Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht es den Gesundheitsdienstleistern, umgehend mit der Behandlung und unterstützenden Pflege zu beginnen.

Enzym-Ersatztherapie (ERT):

In Fällen, in denen eine Enzymersatztherapie verfügbar und wirksam ist, kann ein möglichst früher Behandlungsbeginn das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und die Ergebnisse verbessern. Die regelmäßige Verabreichung einer ERT kann dazu beitragen, die Enzymwerte in einem therapeutischen Bereich zu halten.

Substratreduktionstherapie (SRT):

Die SRT ist ein weiterer Behandlungsansatz für bestimmte Sphingolipidstörungen. Dabei wird die Anhäufung von schädlichen Substraten in den Zellen reduziert. Wird mit der SRT frühzeitig im Krankheitsverlauf begonnen, lässt sich die Anhäufung dieser Substanzen wirksamer verhindern.

Diätetisches Management:

Bei einigen Lipidspeicherkrankheiten kann eine Ernährungsumstellung von Vorteil sein. So müssen Menschen mit Morbus Gaucher unter Umständen eine spezielle Diät einhalten, um die Symptome in den Griff zu bekommen und Komplikationen im Zusammenhang mit der Organvergrößerung zu vermeiden.

Unterstützende Pflege:

Zur Vorbeugung von Komplikationen gehört oft eine umfassende unterstützende Pflege. Dazu können Physio- und Ergotherapie gehören, um die Mobilität und Unabhängigkeit zu erhalten, sowie Medikamente zur Behandlung von Symptomen wie Schmerzen oder Krampfanfällen.

Regelmäßige medizinische Überwachung:

Eine kontinuierliche medizinische Überwachung ist für Menschen mit Sphingolipid-Störungen unerlässlich. Regelmäßige Untersuchungen und Tests können den Ärzten helfen, Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, was zu besseren Behandlungsergebnissen führt.

Forschung und klinische Studien:

Die Teilnahme an Forschungsstudien und klinischen Versuchen kann zur Entwicklung neuer Therapien und Interventionen beitragen. Für manche Menschen können experimentelle Behandlungen potenzielle Vorteile bei der Krankheitsbewältigung und -prävention bieten.

Lebensstil-Faktoren:

Ein gesunder Lebensstil kann das allgemeine Wohlbefinden fördern und möglicherweise das Risiko von Komplikationen im Zusammenhang mit Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstigen Störungen der Lipidspeicherung verringern. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sowie der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum.

Zusammenfassung

Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung sind seltene genetische Erkrankungen, bei denen die Lipidverarbeitung gestört ist, was zu Fettablagerungen in den Zellen und verschiedenen Symptomen führt. Beispiele sind GM2-Gangliosidosen (z. B. Sandhoff- und Tay-Sachs-Krankheit), andere Gangliosidosen und Sphingolipidosen (z. B. Fabry-, Gaucher- und Niemann-Pick-Krankheit). Diese Erkrankungen beeinträchtigen das Nervensystem, die Organe und die allgemeine Gesundheit. Eine frühzeitige Diagnose durch klinische Beurteilung, genetische Tests und Lipidprofile ist von entscheidender Bedeutung. Die Behandlung umfasst Enzymsubstitution, Substratreduktionstherapie und unterstützende Maßnahmen. Diese Erkrankungen entstehen durch genetische Mutationen, wobei einige vererbt werden und andere sporadisch auftreten. Zu den Präventionsmaßnahmen gehören genetische Beratung, pränatale Tests und Neugeborenenscreening. Der Krankheitsverlauf variiert und wirkt sich je nach Faktoren wie Frühintervention, Schweregrad, Genetik und Komplikationen unterschiedlich aus. Multidisziplinäre Betreuung und laufende Forschung geben Hoffnung auf bessere Ergebnisse.