Beschreibung

Unter Kohlenhydratstoffwechselstörungen versteht man eine Gruppe von genetischen Erkrankungen, die die Fähigkeit des Körpers, Kohlenhydrate effektiv zu verarbeiten, beeinträchtigen. Diese medizinische Seite befasst sich ausschließlich mit verschiedenen Arten, darunter Glykogenspeicherkrankheiten, Störungen des Fruktosestoffwechsels, Störungen des Galaktosestoffwechsels, andere Störungen der intestinalen Kohlenhydratresorption sowie Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Gluconeogenese.

Diese Störungen können verschiedene Symptome aufweisen, wie Wachstums- und Entwicklungsstörungen, Lebervergrößerung, Hypoglykämie, metabolische Azidose, Magen-Darm-Störungen und neurologische Probleme. Jeder Typ hat seine eigenen Symptome und Erscheinungsformen.

Die Prävalenz von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels ist bei den einzelnen Subtypen unterschiedlich. Glykogenspeicherkrankheiten sind relativ selten, während Störungen des Fruktose- und Galaktosestoffwechsels ebenfalls selten sind, aber erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben können, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Andere Störungen der intestinalen Kohlenhydratresorption sowie Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Glukoneogenese sind ebenfalls relativ selten.

Die mit diesen Störungen verbundenen Komplikationen können schwerwiegend sein und Leberschäden, Nierenfunktionsstörungen, neurologische Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen und Stoffwechselkrisen umfassen. Eine rechtzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung sind von entscheidender Bedeutung, um diese Komplikationen zu minimieren und die langfristigen Ergebnisse für die betroffenen Personen zu verbessern.

Die Diagnose von Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen erfordert eine Kombination aus klinischer Beurteilung, Labortests und genetischer Analyse. Anamnese, körperliche Untersuchung und die Messung spezifischer Biomarker helfen bei der Beurteilung. Die genetische Analyse bestätigt den spezifischen Subtyp und hilft bei der Identifizierung der zugrunde liegenden genetischen Mutationen, die für die Störung verantwortlich sind.

Die Behandlungsstrategien für Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen konzentrieren sich auf diätetische Modifikationen, Enzymersatztherapie und unterstützende Pflege. Regelmäßige Überwachung und Nachsorge sind unerlässlich, um die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen und mögliche Komplikationen zu beherrschen, die auftreten können.

Die Hauptursache für diese Störungen sind genetische Mutationen in bestimmten Genen, die am Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt sind. Zu den Risikofaktoren für diese Störungen gehören eine familiäre Vorbelastung, blutsverwandte Ehen und bestimmte ethnische Hintergründe.

Präventionsstrategien für Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels umfassen die Früherkennung durch Neugeborenen-Screening-Programme, genetische Beratung zur Risikobewertung und eine angemessene Behandlung. Die genetische Beratung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Einzelpersonen und Familien zu helfen, die Krankheit zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Zukunft zu planen.

Die Biologie der Kohlenhydrat-Stoffwechselkrankheiten

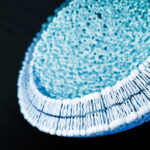

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels betreffen verschiedene Teile des Körpers, die an der Verdauung, Aufnahme und Verwertung von Kohlenhydraten beteiligt sind. Um die Biologie hinter diesen Störungen zu verstehen, ist es wichtig, die spezifischen Arten und ihre Auswirkungen auf verschiedene Organe und Stoffwechselwege zu betrachten.

Bei Glykogenspeicherkrankheiten sind in erster Linie die Leber und die Muskeln betroffen. Normalerweise speichert die Leber Glukose als Glykogen und gibt sie in den Blutkreislauf ab, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Auch die Muskeln speichern Glykogen, das bei körperlicher Aktivität als Energiequelle dient. Bei Glykogenspeicherkrankheiten kommt es jedoch zu einem Mangel an Enzymen, die zu einem abnormalen Glykogenstoffwechsel beitragen. Dies führt zu einer Anhäufung von Glykogen in den Geweben, was deren normale Funktionen beeinträchtigt und Symptome wie Hypoglykämie, Muskelschwäche und Organfunktionsstörungen verursacht.

Störungen des Fruktose- und Galaktosestoffwechsels betreffen vor allem die Leber und andere Gewebe. Bei Fruktosestoffwechselstörungen liegt ein Mangel an den für den Abbau von Fruktose erforderlichen Enzymen vor, was zu einer Anhäufung von Fruktose und ihren Stoffwechselprodukten führt. Dies kann zu Leberfunktionsstörungen, Hypoglykämie und anderen systemischen Erscheinungen führen. Ähnlich verhält es sich bei Störungen des Galaktosestoffwechsels, bei denen es zu einem Mangel an Enzymen kommt, die für die Verarbeitung von Galaktose verantwortlich sind, was zu einer Anhäufung von Galaktose führt und Leberschäden, Katarakte und Entwicklungsstörungen verursacht.

Andere Störungen der intestinalen Kohlenhydratresorption betreffen vor allem den Dünndarm. Normalerweise spielt der Dünndarm eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Kohlenhydraten aus der Nahrung. Bei diesen Störungen können jedoch Defekte an den Transportern oder Enzymen vorliegen, die für die Kohlenhydratabsorption verantwortlich sind, was zu einer Malabsorption und nachfolgenden gastrointestinalen Symptomen wie Durchfall, Blähungen und Nährstoffmangel führt.

Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Gluconeogenese wirken sich auf mehrere Organe und Stoffwechselwege aus. Pyruvat ist ein Schlüsselmolekül, das an der Energieproduktion und der Glukosesynthese beteiligt ist. Ein Mangel an Enzymen, die mit dem Pyruvat-Stoffwechsel und der Gluconeogenese zusammenhängen, kann diese Prozesse stören und zu einem metabolischen Ungleichgewicht, Laktatazidose und einer gestörten Glukoseproduktion führen.

Arten und Symptome

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels umfassen eine Reihe von Erkrankungen, die die normale Verarbeitung und Verwertung von Kohlenhydraten im Körper beeinträchtigen. Diese Störungen werden in verschiedene Typen eingeteilt, die sich jeweils durch spezifische Symptome auszeichnen und unterschiedliche Teile des Körpers betreffen. Das Verständnis der verschiedenen Arten und der damit verbundenen Symptome ist für eine genaue Diagnose und eine wirksame Behandlung dieser Erkrankungen von entscheidender Bedeutung.

Glykogenspeicher-Krankheiten (GSDs):

Glykogenspeicherkrankheiten sind eine Gruppe von Erbkrankheiten, die den Abbau oder die Synthese von Glykogen, einer Form der gespeicherten Glukose, beeinträchtigen. Die Symptome variieren je nach Art der GSD, umfassen jedoch in der Regel niedrige Blutzuckerwerte (Hypoglykämie), Muskelschwäche und eine vergrößerte Leber. GSD können mehrere Organe betreffen, darunter die Leber, die Muskeln und das Herz.

Störungen des Fructosestoffwechsels:

Fruktosestoffwechselstörungen sind durch die Unfähigkeit gekennzeichnet, Fruktose, eine Zuckerart, die in Früchten und einigen anderen Lebensmitteln vorkommt, richtig zu verstoffwechseln. Fruktoseintoleranz, auch als erbliche Fruktoseintoleranz bekannt, führt zu Symptomen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und niedrigem Blutzucker. Bleibt sie unbehandelt, kann sie schwere Leber- und Nierenschäden verursachen.

Störungen des Galaktose-Stoffwechsels:

Bei Störungen des Galaktosestoffwechsels ist der Abbau oder die Verwertung von Galaktose, einem in Milch und Milchprodukten enthaltenen Zucker, gestört. Galaktosämie ist die bekannteste Störung in dieser Kategorie. Zu den Symptomen gehören Fütterungsprobleme, Gedeihstörungen, Gelbsucht und Entwicklungsverzögerungen. Unbehandelt kann sie zu Leberschäden und geistiger Behinderung führen.

Störungen der intestinalen Kohlenhydratabsorption:

Diese Störungen beeinträchtigen die Fähigkeit des Körpers, bestimmte Kohlenhydrate aus der Nahrung aufzunehmen. Ein häufiges Beispiel ist die Laktoseintoleranz, bei der dem Körper das Enzym Laktase fehlt, das zum Abbau von Laktose, dem in Milch und Milchprodukten enthaltenen Zucker, benötigt wird. Zu den Symptomen gehören Blähungen, Durchfall und Bauchbeschwerden nach dem Verzehr von laktosehaltigen Lebensmitteln.

Störungen des Pyruvatstoffwechsels und der Gluconeogenese:

Diese Störungen betreffen Defekte in den Stoffwechselwegen, die für die Umwandlung von Pyruvat in Glukose verantwortlich sind. Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel und Pyruvat-Carboxylase-Mangel sind Beispiele für Erkrankungen in dieser Kategorie. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein und Entwicklungsverzögerungen, neurologische Anomalien und Laktatazidose umfassen.

Komplikationen:

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels können zu verschiedenen Komplikationen führen, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Diese Komplikationen können je nach Art und Schweregrad der Störung variieren. Einige der häufig beobachteten Komplikationen sind:

Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen: Bei Kindern mit Kohlenhydratstoffwechselstörungen können Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen auftreten. Dies kann sich in Form von verkümmertem Wachstum, verzögerten motorischen Fähigkeiten, Sprach- und Sprechverzögerungen sowie kognitiven Beeinträchtigungen äußern. Ein frühzeitiges Eingreifen und eine angemessene Behandlung können dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Entwicklung zu minimieren.

Leberfunktionsstörung: Bestimmte Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, wie z. B. Glykogenspeicherkrankheiten und Galaktosämie, können die Leberfunktion beeinträchtigen. Die Ansammlung von anormalem Glykogen oder die Unfähigkeit, Galaktose zu verarbeiten, kann zu Leberschäden und Funktionsstörungen führen. Die regelmäßige Überwachung der Leberfunktion und die Einhaltung diätetischer und medizinischer Therapien sind für die Bewältigung dieser Komplikationen unerlässlich.

Nierenprobleme: In einigen Fällen können Kohlenhydratstoffwechselstörungen die Nierenfunktion beeinträchtigen. Die Anhäufung bestimmter Stoffwechselprodukte oder die Belastung der Nieren durch ein Stoffwechselungleichgewicht kann zu Nierenkomplikationen führen. Eine genaue Überwachung der Nierenfunktion und geeignete Behandlungsstrategien sind wichtig, um Nierenschäden zu vermeiden.

Neurologische Beeinträchtigungen: Verschiedene Kohlenhydratstoffwechselstörungen können das zentrale Nervensystem beeinträchtigen und zu neurologischen Beeinträchtigungen führen. Dazu können Krampfanfälle, Entwicklungsverzögerungen, geistige Behinderung und neurologische Symptome wie Muskelschwäche, Zittern und Koordinationsschwierigkeiten gehören. Frühzeitiges Eingreifen, unterstützende Therapien und gezielte Managementansätze können dazu beitragen, die Auswirkungen auf die neurologischen Funktionen zu mildern.

Metabolische Ungleichgewichte: Bei Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels können Ungleichgewichte bei Glukose, Laktat oder anderen Stoffwechselprodukten auftreten. Diese Ungleichgewichte können die normalen Stoffwechselprozesse des Körpers stören und zu metabolischer Azidose, Elektrolytanomalien und anderen metabolischen Komplikationen führen. Zur Aufrechterhaltung eines stabilen Stoffwechsels sind eine regelmäßige Überwachung der Stoffwechselparameter und geeignete medizinische Maßnahmen erforderlich.

Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifischen Komplikationen und ihr Schweregrad je nach Person und Art der Kohlenhydratstoffwechselstörung variieren können.

Untersuchung und Diagnostik

Eine genaue und rechtzeitige Diagnose von Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen ist entscheidend für eine wirksame Behandlung und Intervention. Der diagnostische Prozess umfasst eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Anamneseerhebung und Labortests. Diese diagnostischen Ansätze zielen darauf ab, spezifische Stoffwechselanomalien zu identifizieren, den Schweregrad der Erkrankung zu bewerten und zwischen verschiedenen Arten von Kohlenhydratstoffwechselstörungen zu unterscheiden.

Klinische Untersuchung:

Die klinische Untersuchung ist ein wichtiger Bestandteil der Diagnose von Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels. Sie umfasst eine gründliche Erhebung der Krankengeschichte und eine umfassende körperliche Untersuchung. Bei der Anamneseerhebung erkundigt sich der Arzt nach den Symptomen, der Familiengeschichte, den Ernährungsgewohnheiten und früheren Stoffwechselstörungen. Bei der körperlichen Untersuchung werden Wachstumsparameter und Organfunktionen beurteilt und körperliche Symptome beobachtet, die mit bestimmten Arten von Kohlenhydratstoffwechselstörungen in Zusammenhang stehen.

Labortests und Bildgebung:

Labortests spielen bei der Diagnose von Kohlenhydratstoffwechselstörungen eine entscheidende Rolle. Die spezifischen Tests, die durchgeführt werden, können je nach der vermuteten Störung und dem klinischen Bild des Patienten variieren. Einige der relevanten Labortests und bildgebenden Untersuchungen sind:

Blut- und Urinuntersuchungen:

Blutzuckerspiegel: zur Feststellung einer Hypoglykämie oder Hyperglykämie.

Serumlaktat: zur Feststellung eines erhöhten Laktatspiegels.

Leberfunktionstests: zur Bestimmung der Leberenzyme und zur Beurteilung der Leberfunktion.

Gentests: zur Identifizierung spezifischer genetischer Mutationen, die mit bestimmten Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen einhergehen.

Urinanalyse: zum Nachweis abnormaler Stoffwechselprodukte und zur Beurteilung der Nierenfunktion.

Enzymtests: Mit Hilfe von Enzymtests lassen sich Mängel oder Anomalien bei bestimmten Enzymen, die am Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt sind, feststellen. Beispiele hierfür sind die Messung der Enzymaktivität bei Erkrankungen wie Glykogenspeicherkrankheiten oder Fruktoseintoleranz.

Molekulargenetische Tests: Mit molekulargenetischen Tests können spezifische genetische Mutationen nachgewiesen werden, die für bestimmte Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels verantwortlich sind. Diese Tests tragen zur Bestätigung der Diagnose bei und können besonders nützlich sein, wenn eine bestimmte genetische Anomalie vermutet wird.

Bildgebende Untersuchungen: In einigen Fällen können bildgebende Untersuchungen erforderlich sein, um die Organstruktur zu beurteilen und Anomalien zu erkennen. Beispiele hierfür sind Leber-Ultraschall, MRT- oder CT-Scans zur Beurteilung der Lebergröße und -architektur bei Glykogenspeicherkrankheiten.

Die Auswahl der diagnostischen Tests hängt vom klinischen Bild, der Familienanamnese und der vermuteten Art der Kohlenhydrat-Stoffwechselstörung des Patienten ab.

Therapie und Behandlungen

Der Behandlungsansatz für Kohlenhydratstoffwechselstörungen konzentriert sich auf die Bewältigung der Symptome, die Vermeidung von Komplikationen und die Förderung des allgemeinen Wohlbefindens. Ein umfassender Behandlungsplan beinhaltet in der Regel Ernährungsumstellungen, Medikamente und unterstützende Therapien. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, z. B. Stoffwechselspezialisten und Diätassistenten, ist entscheidend für die Entwicklung eines individuellen Behandlungskonzepts.

Diätetisches Management:

Das Ernährungsmanagement spielt bei der Behandlung von Kohlenhydratstoffwechselstörungen eine zentrale Rolle. Das Hauptziel besteht darin, die Ernährung zu optimieren und gleichzeitig die Aufnahme bestimmter Kohlenhydrate zu kontrollieren, die der Körper nicht effektiv verarbeiten kann. Beispielsweise können Personen mit Glykogenspeicherkrankheiten von einer ausgewogenen Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten und häufigen Mahlzeiten profitieren, um eine Unterzuckerung zu vermeiden. Je nach Art der Erkrankung kann es notwendig sein, bestimmte Kohlenhydrate, z. B. solche mit hohem Fruktose- oder Galaktosegehalt, einzuschränken oder zu meiden.

Medikation:

In bestimmten Fällen können Medikamente verschrieben werden, um die Behandlung von Kohlenhydratstoffwechselstörungen zu unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist die Enzymersatztherapie, bei der fehlende Enzyme ergänzt oder ersetzt werden, um Enzymmängel bei Erkrankungen wie lysosomalen Speicherkrankheiten zu beheben. Darüber hinaus können Medikamente zur Behandlung bestimmter Symptome eingesetzt werden, wie z. B. Antidiabetika zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei bestimmten Erkrankungen.

Unterstützende Therapien:

Neben Ernährungsumstellungen und Medikamenten werden häufig unterstützende Therapien empfohlen, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu optimieren und spezifische Komplikationen im Zusammenhang mit Kohlenhydratstoffwechselstörungen zu behandeln. Eine Nahrungsergänzung mit Vitaminen, Mineralien oder anderen Nährstoffen kann notwendig sein, um Mangelerscheinungen zu beheben oder das Wachstum und die Entwicklung zu fördern. Physio- und Ergotherapie können bei der Behandlung von Muskelschwäche, der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und der Verbesserung der funktionellen Fähigkeiten helfen. Psychosoziale Unterstützung, einschließlich Beratung und Selbsthilfegruppen, kann den Betroffenen und ihren Familien helfen, die mit diesen Störungen verbundenen emotionalen und sozialen Herausforderungen zu bewältigen.

Regelmäßige Überwachung und Nachsorge:

Eine regelmäßige Überwachung und Nachsorge durch medizinisches Fachpersonal ist für Menschen mit Kohlenhydratstoffwechselstörungen unerlässlich. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Beurteilung der Symptome, eine Bewertung der Wirksamkeit der Behandlung und eine Anpassung des Behandlungsplans, falls erforderlich. Die regelmäßige Überwachung umfasst in der Regel Stoffwechseltests.

Ursachen und Risikofaktoren

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels haben verschiedene Ursachen, darunter genetische Mutationen, Enzymmängel und gestörte Stoffwechselvorgänge. Das Verständnis der zugrundeliegenden Ursachen und Risikofaktoren ist entscheidend für eine genaue Diagnose, Behandlung und Prävention dieser Erkrankungen.

Ursachen:

Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels werden in erster Linie durch genetische Mutationen verursacht, die den Stoffwechsel bestimmter Kohlenhydrate beeinträchtigen. Diese Mutationen können zu Enzymmängeln führen, die den Abbau, die Verwertung oder die Synthese von Kohlenhydraten im Körper beeinträchtigen. Bei den Glykogenspeicherkrankheiten beispielsweise beeinträchtigen Gendefekte die für den Glykogenstoffwechsel verantwortlichen Enzyme, was zu einer abnormen Speicherung und Verwertung von Glykogen führt. Bei Fruktose- und Galaktoseerkrankungen stören Mutationen in bestimmten Genen den Stoffwechsel von Fruktose bzw. Galaktose.

Die biologischen Auswirkungen dieser Mutationen variieren je nach der spezifischen Störung. In einigen Fällen führen die Mutationen zu einer verminderten oder fehlenden Enzymaktivität, was zu einer Anhäufung bestimmter Kohlenhydrate oder ihrer Metaboliten führt. Diese Anhäufung kann die normalen zellulären Prozesse stören, die Energieproduktion unterbrechen und die Organfunktion beeinträchtigen. In anderen Fällen können die Mutationen zu einer verminderten Substratverwertung oder einer gestörten Synthese essenzieller Moleküle führen, wodurch verschiedene Stoffwechselwege und Zellfunktionen beeinträchtigt werden.

Risikofaktoren:

Der wichtigste Risikofaktor für Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels ist eine familiäre Vorbelastung mit dieser Erkrankung. Diese Störungen werden häufig autosomal rezessiv vererbt, d. h., die Betroffenen müssen zwei Kopien des mutierten Gens erben (eine von jedem Elternteil), um die Störung zu entwickeln. Bestimmte Erkrankungen, wie z. B. einige Arten von Glykogenspeicherkrankheiten, können jedoch auch durch spontane Genmutationen entstehen.

Zwar spielen genetische Faktoren eine wichtige Rolle, aber auch Umweltfaktoren können die Ausprägung und den Schweregrad dieser Erkrankungen beeinflussen. So können beispielsweise bestimmte Ernährungsgewohnheiten, wie der Verzehr einer fructose- oder galactosereichen Ernährung, die Symptome bei Personen mit Fructose- oder Galactose-Erkrankungen verschlimmern. Darüber hinaus können Faktoren wie Infektionen, Stress oder andere Stoffwechselbelastungen bei Personen mit bestehenden Kohlenhydratstoffwechselstörungen Symptome oder Komplikationen auslösen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die spezifischen Ursachen und Risikofaktoren je nach Art der Kohlenhydratstoffwechselstörung variieren können. Genetische Tests, die Auswertung der Familienanamnese und eine gründliche medizinische Untersuchung sind unerlässlich, um die zugrundeliegenden Ursachen zu ermitteln und individuelle Risikofaktoren zu bestimmen.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose von Kohlenhydratstoffwechselstörungen ist für Patienten, Betreuer und Gesundheitsdienstleister von entscheidender Bedeutung. Diese Störungen können sich in ihrem Verlauf, ihren Symptomen und ihren langfristigen Ergebnissen unterscheiden.

Verlauf der Krankheit:

Kohlenhydratstoffwechselstörungen manifestieren sich typischerweise im Säuglings-, Kindes- oder frühen Erwachsenenalter, je nach der spezifischen Störung und den zugrunde liegenden genetischen Mutationen. Der Krankheitsverlauf kann von Person zu Person sehr unterschiedlich sein, sogar innerhalb derselben Störung. Es gibt jedoch einige Gemeinsamkeiten im Verlauf dieser Störungen.

In den frühen Stadien können die Symptome fehlen oder gering ausgeprägt sein, was die Diagnose erschwert. Im weiteren Verlauf der Krankheit können bei den Betroffenen immer wiederkehrende Episoden von Symptomen auftreten, die mit dem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel zusammenhängen. Diese Symptome können Hypoglykämie (Unterzuckerung), Hepatomegalie (vergrößerte Leber), Wachstumsverzögerung, Gedeihstörung, Muskelschwäche und Magen-Darm-Störungen umfassen.

Wenn sie unbehandelt bleiben oder schlecht behandelt werden, können Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen zu schwereren Komplikationen wie Organfunktionsstörungen, Stoffwechselkrisen und Entwicklungsverzögerungen führen. Der Schweregrad und die Häufigkeit dieser Komplikationen können je nach der spezifischen Störung und den individuellen Faktoren variieren.

Prognose:

Die Prognose für Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die spezifische Art der Störung, ihr Schweregrad, der Zeitpunkt der Diagnose und die Wirksamkeit der Behandlungsstrategien. Durch frühzeitiges und angemessenes Eingreifen, einschließlich Ernährungsumstellung, Enzymersatztherapie und unterstützende Pflege, kann die Prognose deutlich verbessert werden.

Bei einigen Personen kann eine wirksame Behandlung dazu beitragen, Symptome zu vermeiden oder zu minimieren, die Häufigkeit und Schwere von Stoffwechselkrisen zu verringern und ein normales Wachstum und eine normale Entwicklung zu fördern. Es ist jedoch zu beachten, dass einige Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen einen progressiven Charakter haben können, der trotz aller Behandlungsbemühungen zu langfristigen Komplikationen führt.

Die Langzeitprognose hängt auch davon ab, ob der Betroffene in der Lage ist, sich an die Empfehlungen zur Ernährung und medizinischen Behandlung zu halten, ob er Zugang zu einer spezialisierten Gesundheitsversorgung hat und ob die Stoffwechselparameter kontinuierlich überwacht werden. Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen, eine genaue Überwachung von Wachstum und Entwicklung sowie umfassende Behandlungspläne sind unerlässlich, um die Ergebnisse zu optimieren und die Lebensqualität von Menschen mit Kohlenhydratstoffwechselstörungen zu verbessern.

Prävention

Die Prävention spielt eine entscheidende Rolle bei der Abschwächung des Risikos und der Auswirkungen von Kohlenhydratstoffwechselstörungen. Durch proaktive Maßnahmen können Betroffene das Auftreten dieser Störungen minimieren oder ihren Ausbruch hinauszögern, was zu besseren gesundheitlichen Ergebnissen führt.

Vorbeugende Maßnahmen umfassen:

Genetische Beratung:

Eine genetische Beratung ist für Einzelpersonen oder Paare mit einer familiären Vorgeschichte von Kohlenhydratstoffwechselstörungen unerlässlich. Durch ein Gespräch mit einem genetischen Berater können sie ihre Risikofaktoren verstehen, sich gegebenenfalls genetischen Tests unterziehen und fundierte Entscheidungen über die Familienplanung treffen.

Neugeborenen-Screening:

Neugeborenen-Screening-Programme haben zur Früherkennung vieler Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen beigetragen. Durch die Durchführung von Bluttests kurz nach der Geburt können Gesundheitsdienstleister betroffene Säuglinge identifizieren und sofortige Maßnahmen einleiten, wodurch Komplikationen verhindert oder minimiert werden können.

Ernährungsumstellung:

Diätetische Maßnahmen sind bei der Behandlung von Kohlenhydratstoffwechselstörungen von entscheidender Bedeutung. Bei spezifischen Störungen wie Galaktosämie oder Fruktoseintoleranz ist die Einhaltung strenger Diätvorschriften von entscheidender Bedeutung. Es wird empfohlen, einen Ernährungsberater oder eine spezialisierte medizinische Fachkraft zu konsultieren, um personalisierte Essenspläne zu erstellen, die den individuellen Bedürfnissen entsprechen und eine optimale Nährstoffzufuhr gewährleisten.

Medikation und Enzymersatztherapie:

In einigen Fällen kann eine medikamentöse Behandlung oder eine Enzymersatztherapie eingesetzt werden, um bestimmte Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels zu behandeln. Dies kann Menschen mit einem Mangel an bestimmten Enzymen helfen, Kohlenhydrate effektiv zu verstoffwechseln und Stoffwechselstörungen zu vermeiden. Die Anwendung von Medikamenten oder Enzymersatztherapien sollte unter der Anleitung und Aufsicht von medizinischem Fachpersonal erfolgen.

Regelmäßige Überwachung und Nachsorge:

Eine regelmäßige Überwachung der Stoffwechselparameter, des Wachstums und der Entwicklung ist unerlässlich, um mögliche Anomalien oder frühe Anzeichen einer metabolischen Dekompensation zu erkennen. Routineuntersuchungen, Labortests und bildgebende Untersuchungen können helfen, frühzeitig einzugreifen und Komplikationen zu verhindern.

Aufklärung und Bewusstseinsbildung:

Die Sensibilisierung von medizinischem Fachpersonal, Familien und der Öffentlichkeit für Kohlenhydrat-Stoffwechselstörungen ist von entscheidender Bedeutung. Aufklärungsinitiativen können sich darauf konzentrieren, die frühzeitige Erkennung von Symptomen, die Bedeutung von Neugeborenen-Screenings, die Einhaltung von Ernährungsempfehlungen und die Verfügbarkeit von spezialisierter Betreuung zu fördern. Eine stärkere Sensibilisierung kann zu einer frühzeitigen Diagnose und einem frühzeitigen Eingreifen führen, was letztlich die Ergebnisse verbessert.

Unterstützungsnetzwerke:

Der Aufbau von Unterstützungsnetzen für Einzelpersonen und Familien, die von Kohlenhydratstoffwechselstörungen betroffen sind, kann wertvolle emotionale Unterstützung, Informationsaustausch und Ressourcen bieten. Selbsthilfegruppen, Online-Gemeinschaften und Patientenorganisationen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Menschen mit ähnlichen Erfahrungen zusammenzubringen und eine Plattform für den Wissensaustausch zu bieten.

Zusammenfassung

Kohlenhydratstoffwechselstörungen umfassen eine Gruppe von Erkrankungen, die die Fähigkeit des Körpers, Kohlenhydrate effektiv zu verstoffwechseln, beeinträchtigen. Das Verständnis der Biologie, die hinter den Kohlenhydratstoffwechselstörungen steht, hilft zu verstehen, wie diese Erkrankungen die normalen Körperfunktionen stören. Eine korrekte Diagnostik, einschließlich klinischer Untersuchung und Labortests, ermöglicht eine genaue Identifizierung und Bewertung. Die Behandlungsansätze konzentrieren sich auf Ernährungsänderungen, Enzymersatztherapie und regelmäßige Überwachung. Genetische Faktoren und verschiedene Risikofaktoren tragen zur Entwicklung dieser Störungen bei. Zu den Präventionsstrategien gehören genetische Beratung, Neugeborenen-Screening, diätetische Maßnahmen und Sensibilisierungsinitiativen. Durch proaktive Maßnahmen und die Einhaltung von Behandlungsplänen können Menschen mit Kohlenhydratstoffwechselstörungen ein erfülltes Leben führen. Früherkennung, Intervention und kontinuierliche Betreuung spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Ergebnisse.