Beschreibung

Masern, die durch das Masernvirus verursacht werden, sind eine hoch ansteckende Virusinfektion, die für ihre charakteristischen Symptome wie Fieber, Husten, laufende Nase, rote Augen und einen charakteristischen roten Ausschlag bekannt ist. Während unkomplizierte Masern in der Regel mit milden Symptomen einhergehen, können Masern auch zu Komplikationen führen, die verschiedene Organsysteme betreffen. Eine dieser Komplikationen sind Augenmanifestationen wie Keratitis und Keratokonjunktivitis, die zu einer Entzündung der Hornhaut bzw. der Bindehaut führen, was zu Sehstörungen und anderen Augenproblemen führen kann.

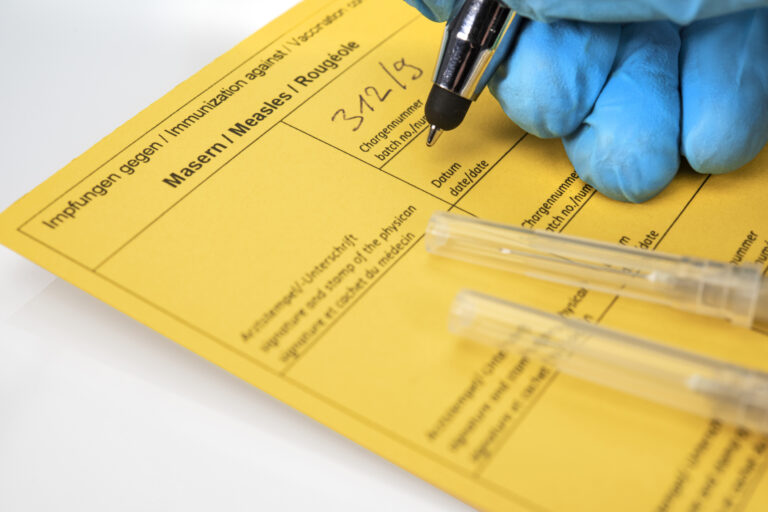

Trotz der erfolgreichen Impfkampagnen kommt es immer noch zu Masernausbrüchen, insbesondere in Regionen mit niedrigen Impfraten. Die Geschichte der Masern erstreckt sich über Jahrhunderte, wobei dokumentierte Fälle bis ins Altertum zurückreichen. Die Entwicklung des Masernimpfstoffs Mitte des 20. Jahrhunderts war ein wichtiger Meilenstein in der Prävention und Bekämpfung der Krankheit, doch die Bedrohung durch Masern bleibt bestehen, vor allem, wenn sie nicht bekämpft wird oder wenn die Durchimpfungsrate nachlässt.

Die Diagnose von Masern mit Augenkomplikationen umfasst eine klinische Untersuchung, einschließlich der Beurteilung der Augensymptome und der Krankengeschichte, sowie Labortests zum Nachweis des Masernvirus. Die Behandlung konzentriert sich auf die Behandlung der Symptome und die Vermeidung von Komplikationen.

Die Hauptursache für Masern ist eine Infektion mit dem Masernvirus, das durch Tröpfcheninfektion der Atemwege von infizierten Personen übertragen wird. Zu den Risikofaktoren für Masern gehören fehlende Impfung, enger Kontakt mit infizierten Personen und Reisen in Regionen mit aktiven Masernausbrüchen.

Zur Vorbeugung von Masern und ihren okulären Komplikationen sind in erster Linie Impfungen erforderlich. Der Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ist sehr wirksam bei der Vorbeugung von Maserninfektionen und den damit verbundenen Komplikationen, einschließlich Keratitis und Keratokonjunktivitis.

Die Biologie dahinter

Keratitis und Keratokonjunktivitis bei Masern betreffen in erster Linie die Augen, insbesondere die Hornhaut und die Bindehaut. Die Hornhaut ist die klare, kuppelförmige Oberfläche, die den vorderen Teil des Auges bedeckt, Licht einlässt und es auf die Netzhaut fokussiert, um das Sehen zu ermöglichen. Die Bindehaut ist die dünne, transparente Membran, die den weißen Teil des Auges bedeckt und die Innenseite der Augenlider auskleidet.

Normalerweise sorgen Hornhaut und Bindehaut für Klarheit und Schmierung, um das Auge zu schützen und klares Sehen zu ermöglichen. Bei der Masern-assoziierten Keratitis und Keratokonjunktivitis infiziert und entzündet das Masernvirus jedoch diese Augengewebe und stört ihre normale Funktion. Diese Entzündung führt zu Symptomen wie Rötung, Reizung, Lichtempfindlichkeit und verschwommenem Sehen. In schweren Fällen können sich auf der Hornhaut Geschwüre oder Trübungen bilden, die die Sehschärfe beeinträchtigen und zu einer dauerhaften Sehbehinderung führen können, wenn sie unbehandelt bleiben.

Arten und Symptome

Keratitis und Keratokonjunktivitis bei Masern umfassen ein Spektrum von Augenkomplikationen, die durch eine Maserninfektion entstehen. Keratitis bezieht sich auf eine Entzündung der Hornhaut, während Keratokonjunktivitis eine Entzündung sowohl der Hornhaut als auch der Bindehaut bedeutet. Diese Komplikationen können sich in verschiedenen Formen manifestieren, die jeweils unterschiedliche Symptome und Auswirkungen auf das Sehvermögen haben.

Oberflächliche Keratitis:

Die oberflächliche Keratitis äußert sich durch Symptome wie Rötung, Tränenfluss und Fremdkörpergefühl im Auge. Die Patienten können verschwommenes Sehen, Photophobie und erhöhte Lichtempfindlichkeit feststellen. Die oberflächliche Keratitis betrifft in der Regel die äußeren Schichten der Hornhaut und führt zu leichten Beschwerden und vorübergehenden Sehstörungen. In einigen Fällen kann eine oberflächliche Keratitis spontan und ohne nennenswerte Langzeitfolgen abklingen.

Interstitielle Keratitis:

Bei der interstitiellen Keratitis sind die tieferen Schichten der Hornhaut entzündet, was zu schwereren Symptomen und möglichen Komplikationen führt. Bei Patienten mit interstitieller Keratitis können starke Schmerzen, eine verminderte Sehschärfe und Hornhauttrübungen auftreten. Die Hornhaut erscheint trübe oder bewölkt, was die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt und zu erheblichen Sehstörungen führt. Die interstitielle Keratitis kann zu Narbenbildung und dauerhaften Schäden an der Hornhaut führen und die Sehfunktion beeinträchtigen, wenn sie nicht umgehend behandelt wird.

Keratoconjunctivitis:

Die Keratokonjunktivitis betrifft sowohl die Hornhaut als auch die Bindehaut und führt zu einer Kombination von Symptomen, die sowohl für Keratitis als auch für Bindehautentzündung charakteristisch sind. Die Patienten können sich mit roten, entzündeten Augen, verschwommenem Sehen, Ausfluss und Unbehagen vorstellen. Die Bindehaut erscheint geschwollen und gereizt, und beim Blinzeln entsteht ein körniges Gefühl. Keratokonjunktivitis kann in schweren Fällen zu Hornhautgeschwüren, Narbenbildung und Perforation führen, was das Risiko eines Sehkraftverlusts und langfristiger Augenkomplikationen birgt.

Ein frühzeitiges Eingreifen mit topischen Kortikosteroiden, antiviralen Medikamenten und unterstützenden Maßnahmen kann dazu beitragen, die Symptome zu lindern, die Entzündung zu reduzieren und Langzeitfolgen zu verhindern.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue Diagnose der Keratitis und Keratokonjunktivitis bei Masern ist entscheidend für eine angemessene Behandlung und die Vermeidung langfristiger Augenkomplikationen. Der diagnostische Prozess umfasst in der Regel eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Labortests und bildgebenden Untersuchungen, um das Vorhandensein von masernbedingten Augenmanifestationen zu bestätigen und das Ausmaß der Augenbeteiligung zu beurteilen.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche Anamnese ist entscheidend für die Ermittlung möglicher Risikofaktoren, der kürzlichen Masernexposition und des Auftretens von Augensymptomen. Die Ärzte erkundigen sich nach Symptomen wie Augenschmerzen, Rötung, Photophobie und Sehstörungen. Darüber hinaus können Informationen über den Impfstatus des Patienten, die jüngste Reisegeschichte und den Kontakt mit an Masern erkrankten Personen wertvolle diagnostische Erkenntnisse liefern.

Eine umfassende körperliche Untersuchung der Augen wird durchgeführt, um den Schweregrad und das Ausmaß der Augenbeteiligung zu beurteilen. Dabei werden Sehschärfe, Pupillenreaktion, Augenbeweglichkeit und Augeninnendruck beurteilt. Die äußere Untersuchung der Augenlider, der Bindehaut und der Hornhaut hilft, Anzeichen einer Entzündung wie Rötungen, Ödeme und Ausfluss zu erkennen. Die direkte Ophthalmoskopie ermöglicht die Visualisierung des Augenhintergrunds, um Komplikationen im hinteren Augenabschnitt, einschließlich Retinitis oder Beteiligung des Sehnervs, zu erkennen. Spezialisierte Tests wie die Fluoreszeinfärbung können zur Erkennung von Hornhautepitheldefekten oder -geschwüren eingesetzt werden.

Labortests und Bildgebung:

Virenkultur: Zur Isolierung des Masernvirus und zur Bestätigung der Diagnose einer masernbedingten Keratitis und Keratokonjunktivitis kann eine Virenkultur von Bindehautabstrichen oder Hornhautabstrichen durchgeführt werden. Die Viruskultur kann jedoch eine begrenzte Sensitivität und Spezifität aufweisen und wird nicht routinemäßig zur Diagnose empfohlen.

Serologische Tests: Serologische Tests auf masernspezifische IgM-Antikörper im Serum oder in der Tränenflüssigkeit können helfen, eine kürzlich erfolgte Maserninfektion und deren Zusammenhang mit Augenkomplikationen zu bestätigen. Erhöhte IgM-Titer deuten auf eine akute Maserninfektion hin und korrelieren mit dem Auftreten von Augensymptomen.

Bildgebung der Hornhaut: Bildgebende Verfahren des vorderen Augenabschnitts wie die optische Kohärenztomographie des vorderen Augenabschnitts (AS-OCT) oder die Ultraschall-Biomikroskopie (UBM) können eine detaillierte Darstellung der Morphologie und Dicke der Hornhaut liefern und so die Beurteilung von Hornhautentzündungen, Ödemen und strukturellen Anomalien erleichtern. Diese bildgebenden Verfahren helfen, Behandlungsentscheidungen zu treffen und das Fortschreiten der Krankheit im Laufe der Zeit zu überwachen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Spezialisten für Infektionskrankheiten und anderen Gesundheitsdienstleistern ist für die Optimierung der Patientenversorgung und der Behandlungsergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Therapie und Behandlungen

Eine wirksame Behandlung der Keratitis und Keratokonjunktivitis bei Masern erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der darauf abzielt, die Symptome zu lindern, die Entzündung zu kontrollieren und langfristige Augenkomplikationen zu verhindern. Gesundheitsdienstleister setzen verschiedene therapeutische Modalitäten ein, um die spezifischen Manifestationen der masernbedingten Augenerkrankung zu behandeln und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern.

Symptomatische Linderung:

Die symptomatische Linderung bildet den Eckpfeiler der Behandlung von Keratitis und Keratokonjunktivitis bei Masern. Örtliche Gleitmittel und künstliche Tränen spenden Feuchtigkeit und lindern die mit Trockenheit und Reizung verbundenen Augenbeschwerden. Kühle Kompressen, die auf die Augen aufgelegt werden, können helfen, die Entzündung zu verringern und die Augenoberfläche zu beruhigen. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) können verschrieben werden, um Schmerzen zu lindern und Augenentzündungen zu reduzieren.

Entzündungshemmende Therapie:

Topische Kortikosteroide werden häufig zur Unterdrückung von Entzündungen und zur Abschwächung der immunvermittelten Reaktion bei masernbedingten Augenerkrankungen eingesetzt. Steroid-Augentropfen oder -salben tragen dazu bei, die mit Keratitis und Keratokonjunktivitis verbundene Augenrötung, Schwellung und Beschwerden zu verringern. Kortikosteroide sollten jedoch mit Bedacht und unter strenger Überwachung eingesetzt werden, da die Gefahr von Nebenwirkungen am Auge, einschließlich erhöhtem Augeninnendruck und Kataraktbildung, besteht.

Antivirale Therapie:

Bei schwerer oder fortschreitender masernbedingter Keratitis mit Verdacht auf eine virale Beteiligung können antivirale Medikamente in Betracht gezogen werden, um das zugrunde liegende Masernvirus zu bekämpfen und die Virusvermehrung im Augengewebe zu verringern. Systemische antivirale Mittel wie orales Acyclovir oder Valacyclovir können in Absprache mit Spezialisten für Infektionskrankheiten verschrieben werden, um die systemische Maserninfektion und ihre okulären Manifestationen zu behandeln.

Schutz und Heilung der Hornhaut:

Bei Patienten mit Hornhautepitheldefekten oder -geschwüren, die auf eine masernbedingte Keratitis zurückzuführen sind, können Schutzmaßnahmen wie Verbandskontaktlinsen oder therapeutische weiche Kontaktlinsen eingesetzt werden, um die Heilung der Hornhaut zu fördern und Beschwerden zu verringern. Zusätzlich können topische Antibiotika verschrieben werden, um eine bakterielle Sekundärinfektion zu verhindern und die Epithelisierung der Hornhaut zu erleichtern.

Chirurgische Intervention:

In refraktären Fällen von masernbedingter Keratitis mit erheblicher Hornhautvernarbung oder -perforation kann ein chirurgischer Eingriff wie eine Hornhauttransplantation (Keratoplastik) erforderlich sein, um das Sehvermögen wiederherzustellen und die Integrität des Auges zu erhalten. Augenärzte führen eine perforierende oder lamelläre Keratoplastik durch, um das erkrankte Hornhautgewebe durch gesundes Spendergewebe zu ersetzen und das Sehergebnis zu verbessern.

Überwachung und Nachsorge:

Regelmäßige Kontroll- und Nachsorgetermine sind unerlässlich, um das Ansprechen auf die Behandlung zu beurteilen, das Fortschreiten der Krankheit zu überwachen und Komplikationen oder unerwünschte Wirkungen der Therapie zu erkennen. Augenärztliche Untersuchungen, einschließlich Sehschärfentests, Spaltlampen-Biomikroskopie und Messung des Augeninnendrucks, helfen dabei, die Gesundheit des Auges zu verfolgen und weitere Behandlungsentscheidungen zu treffen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Spezialisten für Infektionskrankheiten und anderen Gesundheitsdienstleistern ist entscheidend für die Optimierung der Behandlungsergebnisse und die Gewährleistung einer umfassenden Patientenversorgung.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren von Masern und anderen Komplikationen wie Keratitis und Keratokonjunktivitis ist für eine wirksame Prävention und Behandlung von größter Bedeutung. Durch die Aufklärung der zugrundeliegenden biologischen Prozesse und die Identifizierung prädisponierender Faktoren können Gesundheitsdienstleister gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Krankheitslast zu verringern und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Ursachen:

Masern mit okulären Komplikationen, insbesondere Keratitis und Keratokonjunktivitis, werden in erster Linie auf eine Infektion mit dem Masernvirus (MeV) zurückgeführt. Das Virus gelangt nach einer primären Virämie durch systemische Verbreitung in das Augengewebe. Das MeV infiziert die Epithelzellen der Hornhaut und der Bindehaut, was zu lokalen Entzündungen, Gewebeschäden und Sehstörungen führt, die für okuläre Komplikationen bei Masern charakteristisch sind.

Risikofaktoren:

Fehlende Impfung: Ungeimpfte oder unvollständig geimpfte Personen haben ein erhöhtes Risiko für eine Maserninfektion und nachfolgende okuläre Komplikationen. Die Impfung mit dem Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) ist hochwirksam bei der Verhinderung der Übertragung des Masernvirus und der damit verbundenen Augenmanifestationen, einschließlich Keratitis und Keratokonjunktivitis.

Enger Kontakt mit infizierten Personen: Direkter oder enger Kontakt mit Personen, die mit Masern infiziert sind, erhöht das Risiko einer Krankheitsübertragung und von Komplikationen am Auge. Masern sind hochgradig ansteckend, insbesondere in Gegenden mit beengten Wohnverhältnissen oder suboptimaler Durchimpfung.

Reisen in Regionen mit aktiven Masernausbrüchen: Reisen in Gebiete mit Masernausbrüchen erhöhen das Risiko einer Infektion und von Augenkomplikationen. Internationale Reisende, insbesondere solche, die in Länder mit anhaltender Masernübertragung oder unzureichenden Impfprogrammen reisen, sollten vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um das Risiko einer Masern-assoziierten Augenerkrankung zu minimieren.

Individuelle Anfälligkeit: Während der Impfstatus und die Expositionsgeschichte das Erkrankungsrisiko erheblich beeinflussen, kann die individuelle Anfälligkeit für masernbedingte okuläre Komplikationen variieren. Faktoren wie Immunstatus, zugrunde liegende Augenerkrankungen und genetische Veranlagung können die Anfälligkeit für schwere Augenmanifestationen nach einer Maserninfektion beeinflussen.

Während die aufgeführten Risikofaktoren bei Masern mit okulären Komplikationen, einschließlich Keratitis und Keratokonjunktivitis, eine wichtige Rolle spielen, kann die individuelle Anfälligkeit variieren, und zusätzliche Faktoren können den Ausbruch und den Schweregrad der Erkrankung beeinflussen.

Krankheitsverlauf und Prognose

Dieser Abschnitt beschreibt den typischen Krankheitsverlauf und gibt einen Einblick in die langfristigen Auswirkungen auf die Augengesundheit.

Krankheitsverlauf:

Der Verlauf der Masern mit diesen Komplikationen beginnt mit der Inkubationszeit, die etwa 10 bis 14 Tage nach der Exposition gegenüber dem Masernvirus dauert. Danach folgt die Prodromalphase, die durch das Auftreten unspezifischer Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen und Bindehautentzündung gekennzeichnet ist. In dieser Phase breitet sich das Virus systemisch aus, was zu einer primären Virämie und einer anschließenden Besiedlung der Zielorgane, einschließlich des Augengewebes, führt.

Im weiteren Verlauf der Krankheit können sich okuläre Komplikationen manifestieren, in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach dem Auftreten von Prodromalsymptomen. Keratitis und Keratokonjunktivitis entwickeln sich als Folge einer direkten viralen Invasion und Entzündung der Hornhaut bzw. der Bindehaut. Diese Komplikationen äußern sich durch Symptome wie Rötung, Photophobie, verschwommenes Sehen und Augenbeschwerden. Der Schweregrad der Augenmanifestationen kann variieren und reicht von leichten Reizungen bis hin zu sehkraftbedrohenden Komplikationen wie Hornhautgeschwüren und Narbenbildung.

In einigen Fällen können masernbedingte Augenkomplikationen durch symptomatische Behandlung und unterstützende Maßnahmen spontan abklingen. Anhaltende Entzündungen und Hornhautschäden können jedoch zu Langzeitfolgen wie Sehbehinderungen und Hornhauttrübungen führen. Eine engmaschige Überwachung und eine angemessene Behandlung sind unerlässlich, um ein Fortschreiten zu irreversiblen Augenschäden zu verhindern und das Sehvermögen der betroffenen Personen zu optimieren.

Prognose:

Die Prognose von Masern mit Keratitis und Keratokonjunktivitis hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. vom Schweregrad der Augenbeteiligung, der Rechtzeitigkeit des Eingreifens und dem Vorhandensein zugrundeliegender okulärer Begleiterkrankungen. Während leichte Fälle von Keratitis und Keratokonjunktivitis mit konservativer Behandlung abklingen können, können schwere oder fortschreitende Komplikationen zu dauerhaften Sehstörungen und erheblicher Morbidität führen.

Bei Patienten mit ausgedehnter Hornhautbeteiligung oder Komplikationen wie Hornhautulzerationen und Narbenbildung kann es zu langfristigen Sehstörungen kommen, einschließlich verminderter Sehschärfe und eingeschränkter Kontrastempfindlichkeit. Darüber hinaus können wiederkehrende Entzündungsschübe und Sekundärinfektionen die Schädigung des Auges verschlimmern und zu einer chronischen Erkrankung der Augenoberfläche und einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führen.

Insgesamt hängt die Prognose von Masern mit okulären Komplikationen von einer frühzeitigen Diagnose, einer raschen Behandlung und einer umfassenden augenärztlichen Versorgung ab, um die krankheitsbedingte Morbidität zu minimieren und die Augenfunktion zu erhalten.

Prävention

Vorbeugung ist das A und O, um die Auswirkungen von Masern mit okulären Komplikationen wie Keratitis und Keratokonjunktivitis zu mildern. Ein vielseitiger Ansatz, der Impfungen, Maßnahmen zur Infektionskontrolle und Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umfasst, ist unerlässlich, um die Inzidenz der Masern und der damit verbundenen Augenmanifestationen zu verringern.

Impfung:

Die Impfung ist nach wie vor die wirksamste Strategie zur Vorbeugung von Masern und ihren okulären Komplikationen. Der Masern-, Mumps- und Rötelnimpfstoff (MMR-Impfstoff) ist hochwirksam und verleiht Immunität gegen eine Infektion mit dem Masernvirus. Die routinemäßige Immunisierung von Kindern mit zwei Dosen des MMR-Impfstoffs, die in der Regel im Alter von 12-15 Monaten und 4-6 Jahren verabreicht werden, wird von den Gesundheitsbehörden weltweit empfohlen. Darüber hinaus richten sich Auffrischungsimpfprogramme an empfängliche Personen, einschließlich Jugendlicher und Erwachsener, die möglicherweise nicht die empfohlenen Impfungen im Kindesalter erhalten haben.

Herdenimmunität:

Eine hohe Durchimpfungsrate in den Gemeinden ist entscheidend für den Aufbau einer Herdenimmunität und die Unterbrechung der Masernübertragungsketten. Die Herdenimmunität verringert die Wahrscheinlichkeit von Masernausbrüchen und schützt gefährdete Bevölkerungsgruppen, darunter Kleinkinder, die noch zu jung sind, um den MMR-Impfstoff zu erhalten, und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Die Aufrechterhaltung hoher Impfraten durch routinemäßige Immunisierungsprogramme und gezielte Aufklärungsmaßnahmen ist für die Aufrechterhaltung der Herdenimmunität und die Verhinderung eines erneuten Auftretens der Masern unerlässlich.

Maßnahmen zur Infektionskontrolle:

Strenge Maßnahmen zur Infektionskontrolle im Gesundheitswesen und in der Gemeinde tragen dazu bei, die Übertragung von Masern zu begrenzen und das Risiko von Ausbrüchen zu minimieren. Die Isolierung von Masernverdachtsfällen, eine rasche Diagnose und die rechtzeitige Einleitung von Infektionskontrollprotokollen, einschließlich Atemwegs- und Tröpfchenschutz, sind für die Verhinderung einer Sekundärübertragung von entscheidender Bedeutung. Gesundheitsdienstleister und Gesundheitsbehörden spielen eine zentrale Rolle bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung der Früherkennung und Eindämmung von Masernfällen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen auf Reisen:

Reisende sollten sich an die empfohlenen Impfpläne halten und vor internationalen Reisen eine Masernimpfung in Betracht ziehen, insbesondere in Regionen mit aktiver Masernübertragung. Eine Konsultation vor der Reise bei einem Gesundheitsdienstleister kann helfen, den individuellen Impfstatus zu beurteilen, potenzielle Risiken einer Masernexposition zu ermitteln und individuelle Reisetipps zu geben. Um das Risiko einer Maserninfektion zu minimieren, sollten Reisende außerdem eine gute Handhygiene praktizieren, engen Kontakt mit kranken Personen vermeiden und sich an die örtlichen Gesundheitshinweise und -vorschriften halten.

Öffentliche Gesundheitskampagnen:

Öffentliche Gesundheitskampagnen, die das Bewusstsein für die Masernprävention, die Vorteile der Impfung und die Bedeutung einer rechtzeitigen Immunisierung schärfen sollen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Engagements der Gemeinschaft und der Akzeptanz der Impfung. Aufklärungsinitiativen, die sich an Gesundheitsdienstleister, Eltern und Betreuungspersonen richten, erleichtern eine fundierte Entscheidungsfindung in Bezug auf die Impfung und befähigen die Menschen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst und ihr Umfeld vor Masern und ihren okulären Komplikationen zu schützen.

Zusammenfassung

Masern, eine hochgradig ansteckende Virusinfektion, kann über das bekannte Fieber, den Ausschlag und die Symptome der oberen Atemwege hinaus zu ernsthaften Komplikationen führen. Komplikationen wie Keratitis und Keratokonjunktivitis können die Augen schwer beeinträchtigen und möglicherweise zu Sehstörungen führen. Obwohl Masern durch Impfung weitgehend vermeidbar sind, kommt es immer wieder zu Ausbrüchen, insbesondere in Gebieten mit niedrigen Impfraten. Die Diagnose umfasst eine klinische Beurteilung und Labortests zum Nachweis des Masernvirus. Die wichtigste Präventionsstrategie ist die Impfung mit dem Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), der sowohl die Grunderkrankung als auch deren Komplikationen hochwirksam verhindert. Eine hohe Durchimpfungsrate ist unerlässlich, um die Ausbreitung von Masern einzudämmen und vor den schweren Komplikationen zu schützen. Lassen Sie sich unbedingt impfen, um die Ausbreitung von Masern zu verhindern und sich vor den schweren Komplikationen zu schützen.