Adipositas zählt gemäss der Weltgesundheitsorganisatio (WHO) zu den grössten Gesundheitsrisiken. Mit zunehmendem Schweregrad erhöht sich

das Risiko für verschiedenste Begleit- und Folgekrankheiten. Die adipositasbedingte Multimorbidität ist komplex, wobei sich eine Gewichtsreduktion auf verschiedenen Ebenen gesundheitsförderlich auswirken kann. Heutzutage stehen fünf Therapiesäulen zur Behandlung der Adipositas zur Verfügung, einschliesslich medikamentöser Interventionen unter Einsatz von Inkretin-Analoga wie Semaglutid und Tirzepatid.

«In Europa sind ungefähr die Hälfte der Menschen übergewichtig und etwa 20% sind adipös», so Prof. Dr. med. Martina de Zwaan, Medizinische Hochschule Hannover [1,2]. Konkret bedeutet dies, dass jeder Fünfte einen BMI von ≥30 kg/m² hat. Adipositas ist definiert als eine über das Normalmass hinausgehende Vermehrung des Körperfetts, was mit erheblichen gesundheitlichen Risiken einhergeht. Übergewicht und Adipositas sind das Ergebnis einer langfristig positiven Energiebilanz. «Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr adipogen ist», erklärte die Referentin [1]. Die Veränderung der Adipositasprävalenz in den letzten Jahrzehnten wird vor allem mit Änderungen im Ernährungsverhalten und der ständigen Verfügbarkeit energiedichter Lebensmittel und Convenience-Mahlzeiten in Verbindung gebracht [3,4]. Allerdings gibt es zahlreiche weitere Faktoren, welche die Entwicklung von Adipositas begünstigen: dazu zählen beispielsweise chronischer Stress, depressive Erkrankungen, Essstörungen (z.B. Binge-Eating-Sörung) und gewisse endokrine Erkrankungen (z.B. Hypothyreose, Cushing-Syndrom). Ausserdem können etliche Medikamente (z.B. Psychopharmaka) zur Entstehung von Übergewicht beitragen.

Komplikationen und Komorbiditäten der Adipositas

Übergewicht und Adipositas sind mit zahlreichen Begleit- und Folgekrankheiten assoziiert, die viele Organe und Funktionen betreffen können. Ein Anstieg des Diabetesrisikos lässt sich bereits ab einem BMI von 25 kg/m² nachweisen. Etwa 80% der Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes (T2D) weisen Übergewicht oder Adipositas auf [5]. Mit zunehmendem BMI steigt das Risiko für die Entwicklung einer Hypertonie und kardiovaskulärer Erkrankungen. Kardiovaskuläre Erkrankungen wie Arterosklerose, Herzinsuffizienz, Arrhythmien und thromboembolische Erkrankungen erhöhen das Mortalitätsrisiko erheblich [6]. Darüber hinaus ist Adipositas ein Risikofaktor für weitere somatische Erkrankungen, wie chronische Nierenerkrankung (CKD) oder metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD). Ausserdem erleiden Menschen mit Adipositas deutlich häufiger psychische Begleit- und Folgeerkrankungen als Menschen mit Normalgewicht.

Multimodales Behandlungskonzept

Eine Indikation für eine Behandlung besteht gemäss Leitlinie bei einem BMI ≥30 kg/m² oder Übergewicht zwischen 25 und <30 kg/m² und gleichzeitigem Vorliegen übergewichtsassoziierter Erkrankungen (z.B. T2D) oder einer stammbetonten Fettverteilung oder bei einem hohen psychosozialen Leidensdruck [3]. Nach heutigem Verständnis handelt es sich bei Adipositas um eine chronische Erkrankung, die einer langdauernden, oft lebenslangen Behandlung bedarf [7]. In der 2024 aktualisierten Leitlinie wird eine multimodale Basistherapie vorgeschlagen, die aus den Komponenten Ernährungsumstellung, Bewegungssteigerung und Verhaltensmodifikation besteht [3]. Im Sinne einer personalisierten Behandlung erfolgt die Therapie unter Berücksichtigung der Lebensbedingungen der Betroffenen, einschliesslich ihrer persönlichen Ressourcen und Wünsche. Wenn Lebensstilmassnahmen nicht ausreichen bzw. das Anstreben einer grösseren Gewichtsabnahme als medizinisch sinnvoll erscheint, kann eine unterstützende Behandlung mit gewichtssenkenden Medikamenten erfolgen. Dafür sind die neuen GLP-1-basierten Wirkstoffe nach der aktuellen Studienlage gut geeignet. Bei schwerer Adipositas sollten auch die Möglichkeiten der bariatrischen Chirurgie erwogen werden. Eine Gewichtsreduktion senkt das Mortalitätsrisiko und steigert die Lebenserwartung.

Mindestens 5% Gewichtsverlust anpeilen

Ziel der Adipositasbehandlung ist die langfristige Senkung des Körpergewichts verbunden mit einer Reduktion gewichtsassoziierter Risiken und Komorbiditäten und damit einhergehend eine Steigerung der Lebensqualität. Angstrebt wird eine möglichst selektive Verringerung der Fettmasse, bei Erhaltung der Muskelmasse. In der Leitlinie wird empfohlen im Rahmen der Primärversorgung im Kontext von Adipositasberatung die Körpergrösse und das Körpergewicht (einschliesslich BMI) und damit auch den Gewichtsverlauf regelmässig (z.B. alle 6 Monate) zu erfassen. Gemäss Leitlinienempfehlung sollte innnerhalb von 6-12 Monaten mit konservativen Therapiemassnahmen (Bewegung, Ernährung, Verhaltensmodifikation) folgenden Gewichtsziele angestrebt werden:

- BMI 25 bis 34,9 kg/m²: ≥5% des Ausgangsgewichts,

- BMI ≥35 kg/m²: ≥10% des Ausgangsgewichts.

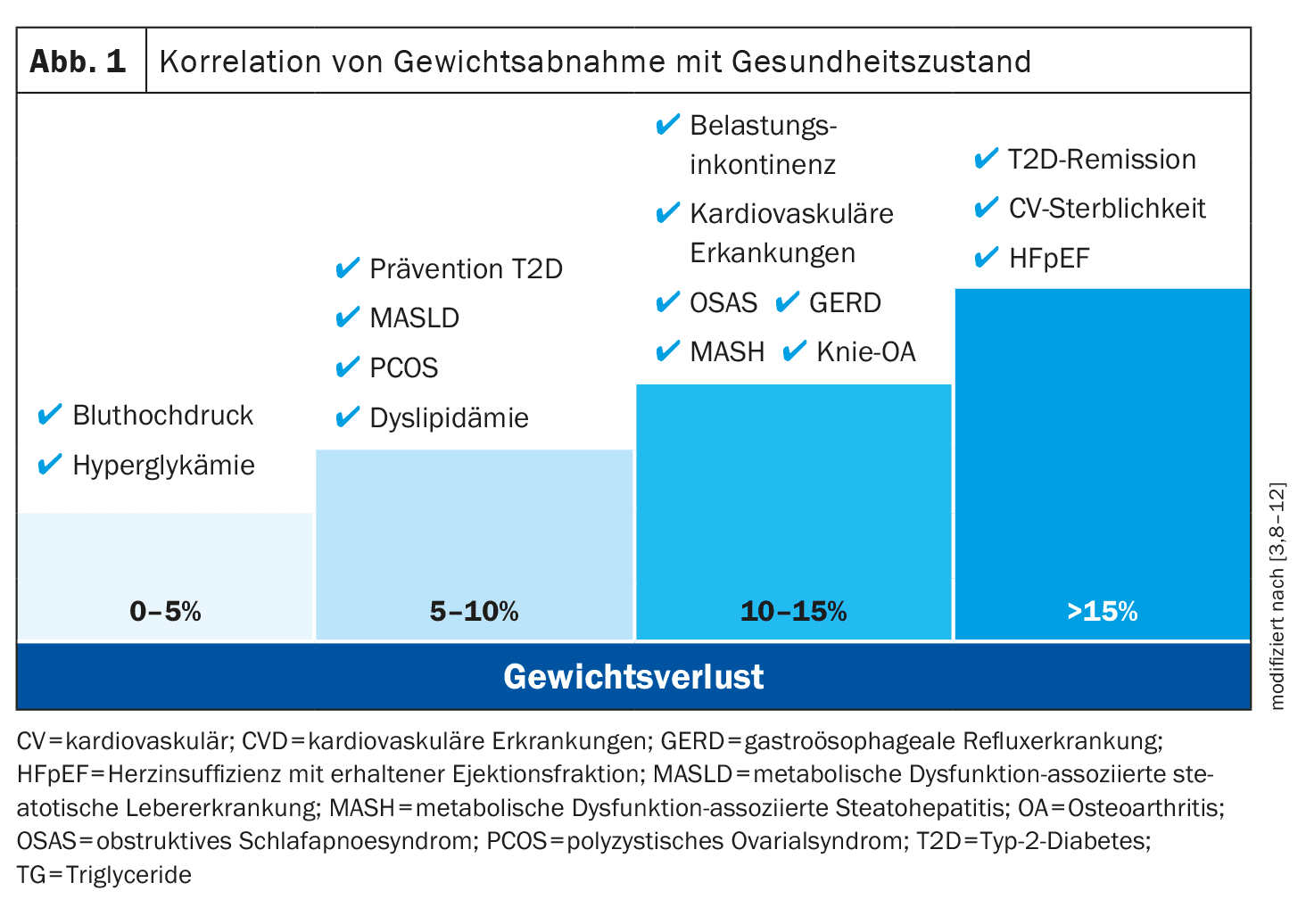

Als Schwelle zum Erfolg hat sich eine relative Gewichtsreduktion um mindestens 5% etabliert, wobei wichtig ist, dass dies längerfristig gehalten werden kann. Aus Studien geht hervor, dass es im Kontext von Adipositas umso besser ist, je mehr Gewichtsreduktion erzielt werden kann (Abb. 1). Da Adipositas als chronische Erkrankung mit hoher Rezidivneigung zu betrachten ist, sollen über die Phase der Gewichtsabnahme hinaus geeignete Massnahmen zur dauerhaften Gewichtsstabilisierung empfohlen werden.

Kongress: DGIM Kongress (Wiesbaden)

Literatur:

- «Therapiestrategien bei Adipositas», Prof. Dr. med. Martina de Zwaan, DGIM Kongress, Wiesbaden, 06.05.2025.

- World Health Organization (WHO): Obesity, www.euro.who.int/obesity, (letzter Abruf 02.06.2025).

- Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) e.V.: eS3-Leitlinie Adipositas – Prävention und Therapie, Version 5.0 Oktober 2024, verfügbar unter: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/050-001, (letzter Abruf 02.06.2025).

- Blüher M: Obesity: global epidemiology and pathogenesis. Nature Reviews Endocrinology 2019; 15(5): 288–298.

- Gregg EW, et al.: The relative contributions of different levels of overweight and obesity to the increased prevalence of diabetes in the United States: 1976–2004. Preventive Medicine 2007; 45(5): 348–352.

- Koskinas KC, et al.; ESC Scientific Document Group. Obesity and cardiovascular disease: an ESC clinical consensus statement. Eur Heart J 2024; 45(38): 4063–4098.

- «Veröffentlichung aktualisierte S3-Leitlinie zur ‹Prävention und Therapie der Adipositas›», Deutsche Adipositas Gesellschaft, 11.10.2024.

- Garvey WT, et al.: Reviewers of the AACE/ACE Obesity Clinical Practice Guidelines. American Association Of Clinical Endocrinologists And American College Of Endocrinology Comprehensive Clinical Practice Guidelines For Medical Care Of Patients With Obesity. Endocr Pract 2016 Jul; 22 Suppl 3: 1–203.

- Look AHEAD Research Group; Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4(11): 913–921.

- Lean ME, et al.: Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018; 391(10120): 541–551.

- Benraouane F, Litwin SE: Reductions in cardiovascular risk after bariatric surgery. Curr Opin Cardiol 2011; 26(6): 555–561.

- Sundström J, et al.: Weight Loss and Heart Failure: A Nationwide Study of Gastric Bypass Surgery Versus Intensive Lifestyle Treatment. Circulation 2017; 135(17): 1577–1585.

HAUSARZT PRAXIS 2025; 20(6): 42–43 (veröffentlicht am 19.6.25, ahead of print)

Comments are closed.