Die Behandlung der arteriellen Hypertonie gehört in der Hausarztpraxis zwar zum «täglichen Brot», bereitet jedoch immer wieder auch Kopfzerbrechen. Denn auf dem Weg zum kontrollierten Blutdruck liegen eine Vielzahl von Fallstricken, die eine effektive Senkung des Blutdrucks verhindern. Eine Übersicht über die häufigsten Probleme und mögliche Lösungsansätze präsentierte an den Medidays in Zürich PD Dr. med. Lukas Zimmerli, ESH Hypertension Specialist und stellvertretender Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich.

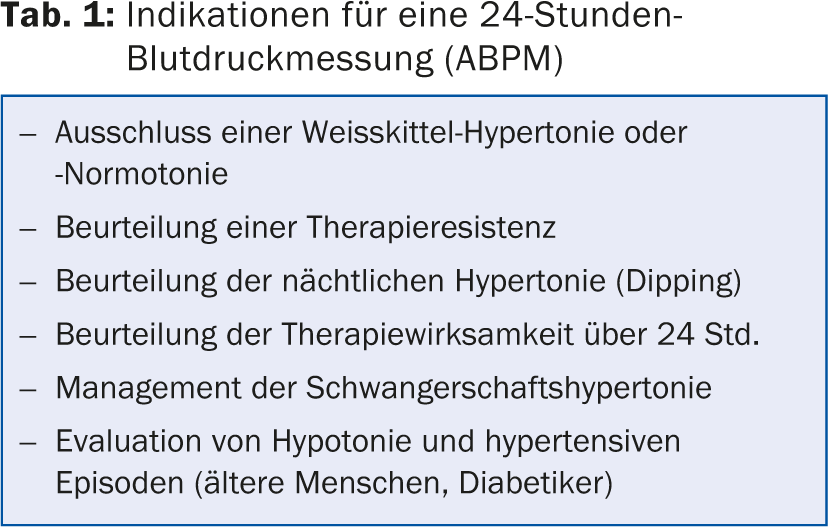

Zu Beginn seines Referats plädierte Lukas Zimmerli dafür, die 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABPM) niederschwellig einzusetzen, denn der Blutdruckmittelwert über 24 Stunden resp. die Tages- und Nachtmittelwerte korreliert deutlich besser mit dem kardiovaskulären Risiko und den Endorganschäden als in der Praxis gemessene Einzelwerte. Mit der ABPM ergibt sich ausserdem die Möglichkeit, eine Weisskittel-Hypertonie resp. -Normotonie zu diagnostizieren sowie eine Therapieresistenz abzuklären (Tab. 1). «Bei sehr hohen Blutdruckwerten über 180 mmHg ist eine ABPM allerdings nicht sinnvoll», sagte der Referent. «Es ist für diese Patienten schmerzhaft, wenn die Blutdruckmanschette alle 20 Minuten auf 240 mmHg aufgepumpt wird. In einer solchen Situation sollte die Hypertonie zunächst behandelt werden, und erst anschliessend macht man eine ABPM zur Therapiekontrolle.»

Unterschiedliche Normwerte bei unterschiedlichen Messmethoden

Es ist wichtig, die Normwerte bei den verschiedenen Messmethoden zu kennen und diese auch dem Patienten zu erklären (Tab. 2). Aus den verschiedenen gemessenen Werten ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen:

- Heimmessung >135/85 mmHg, Praxismessung >140/90 mmHg: unkontrollierte Hypertonie

- Heimmessung >135/85 mmHg, Praxismessung <140/90 mmHg: maskierte Hypertonie (rund einer von acht Patienten mit normalen Blutdruckwerten in der Praxis)

- Heimmessung <135/85 mmHg, Praxismessung >140/90 mmHg: Weisskittel-Hypertonie (betrifft 10–15% der Bevölkerung)

- Heimmessung <135/85 mmHg, Praxismessung <140/90 mmHg: kontrollierte Hypertonie oder normaler Blutdruck

Risikofaktoren für eine Nicht-Übereinstimmung der Blutdruckwerte in Praxis und zuhause sind männliches Geschlecht, Adipositas, Alter über 65 Jahre und Alkoholkonsum.

Rotation durch die Substanzklassen

Mit der Monotherapie des ersten eingesetzten Medikaments lassen sich nur 40% der Hypertoniker befriedigend einstellen. Würde man mit der Monotherapie durch alle Substanzklassen rotieren, wären es rund 75%. Es kann sich also lohnen, bei der Einstellung des Blutdrucks etwas Geduld zu haben und zwischen unterschiedlichen Substanzklassen zu wechseln, vor allem bei Patienten, die unter vielen Nebenwirkungen leiden. In den Schweizer Guidelines zur Hypertonie-Therapie (www.swisshypertension.ch) sind die Betablocker schlechter gestellt als in den europäischen Guidelines, wo die Betablocker den anderen Substanzklassen gleichgestellt sind.

Sekundäre Hypertonie

Bei der Suche nach einer sekundären Ursache einer Hypertonie sollte man sich primär von der Klinik und den Untersuchungsergebnissen leiten lassen – die Bildgebung spielt nur eine zweitrangige Rolle. Die häufigsten Ursachen für eine sekundäre Hypertonie sind Nierenerkrankungen, eine Nierenarterienstenose und primärer Aldosteronismus, selten sind ein Phäochromozytom oder ein Cushing-Syndrom.

Hypertensive Krise

Bei sehr hohen Blutdruckwerten wird zwischen einer Gefahrensituation («Urgency») und einer Notfallsituation («Emergency») unterschieden (Tab. 3). Es lohnt sich, eine exakte Anamnese durchzuführen, inkl. Fragen nach Medikamenten-Compliance und Einnahme von blutdrucksteigernden Medikamenten und Drogen (Kokain, Amphetamine, NSAR, Chondrosulf etc.). «Im USZ sind die meisten Patienten mit einer hypertensiven Krise langjährige Hypertoniker mit einem Medikamenten-Problem, zum Beispiel, dass die Tabletten ausgegangen sind», sagte PD Dr. Lukas Zimmerli.

Bei einem hypertensiven Notfall sollte der Blutdruck rasch gesenkt werden, allerdings maximal 20– 30% innerhalb von zwei Stunden – die einzige Ausnahme bildet die schnellstmögliche Druckmessung bei Aortendissektion oder -aneurysma. Die intravenöse Medikation mit kurzwirksamen Substanzen wird wegen der besseren Steuerbarkeit bevorzugt, allenfalls ist auch ein invasives Monitoring notwendig. Der Blutdruck muss vorsichtig gesenkt werden, weil eine Senkung in den Normbereich bei Hypertonikern zu irreversiblen Organschädigungen führen kann.

Liegt «nur» eine Gefahrensituation vor, sollte die Blutdrucksenkung innerhalb von 24–48 Stunden erfolgen. Eine orale Medikation reicht meistens aus, und eine Hospitalisierung ist nur bei therapierefraktär hohen Blutdruckwerten notwendig. Es muss sichergestellt werden, dass der Patient die antihypertensive Therapie korrekt weiterführt.

Hypertonie und Diabetes

Seit letztem Jahr liegen neue Guidelines für die Hypertoniebehandlung bei Diabetikern vor. Bei allen Patienten mit Diabetes liegt der Zielblutdruck bei <140/90 mmHg. Niedrigere Werte können angebracht sein, wenn sie ohne Nebenwirkungen (wie orthostatische Hypotonie) erreicht werden können. Bei Patienten mit diabetischer Nephropathie und Proteinurie ist ein Blutdruck unter 130/80 mmHg empfohlen. Die Kombination aus ACE-Hemmer und Ca-Kanal-Blocker scheint die Mortalität am stärksten zu senken, gefolgt von der Kombination von ACE-Hemmer und Diuretikum. Langwirksame Präparate sind zu bevorzugen, und Patienten mit Kombinationstherapie sollten eines der Medikamente auf die Nacht einnehmen. Beim Einsatz von ACE-Hemmer, ARB oder Diuretika müssen die Kreatinin- und Kaliumwerte monitorisiert werden.

Therapieresistente Hypertonie

Eine Therapieresistenz liegt vor, wenn die Blutdruck-Zielwerte nicht erreicht werden trotz einer mehrwöchigen, voll ausgeschöpften Behandlung mit einer Dreierkombination inklusive einem Diuretikum. Es empfiehlt sich, systematisch einige grundsätzliche Fragen zu beantworten (Tab. 4). Man sollte nicht primär die Compliance des Patienten anzweifeln, sondern die Substanzauswahl überprüfen, denn eventuell erhält der Patient die falsche(n) Substanz(en) resp. eine ungenügende Dosierung.

Ist dennoch die Compliance ungenügend, lässt sich diese durch eine Single-pill-Kombination oft verbessern. In schweren Fällen kann es sich lohnen, den Patienten zu hospitalisieren: Möglicherweise lässt sich der Blutdruck unter kontrollierten Bedingungen (beaufsichtigte Medikamenteneinnahme, kein Stress durch Beruf und Familie) einstellen.

Hypertonie im Alter

15% der alten Menschen haben eine labile Hypertonie, also eine grosse Variabilität der Blutdruckwerte zwischen den einzelnen Messungen. Die labile Hypertonie ist ein unabhängiger Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse. Fitness resp. Frailty spielt bei alten Patienten eine grosse Rolle: Fitte Personen profitieren von der Blutdrucksenkung, gebrechliche (im Rollstuhl, bettlägerig) dagegen kaum.

Generell gilt für die Blutdrucksenkung im Alter: «Start slow, go slow». Man sollte tiefe Initialdosen verwenden, um Nebenwirkungen zu minimieren, und eine langsame Blutdrucksenkung ansteben, um Störungen der Orthostase zu verhindern. Die Blutdruckmessung sollte immer im Sitzen und Stehen durchgeführt werden. Die Auswahl der Antihypertensiva richtet sich in der Regel nach den Komorbiditäten.

Hypertonie und Niereninsuffizienz

Bei Vorliegen einer Mikroalbuminurie ist das kardiovaskuläre Risiko um 50% erhöht. Es ist daher wichtig, die Albuminurie als Ausdruck des Endorganschadens zu suchen und zu behandeln, da sich dadurch das Outcome verbessert. Zur Senkung der Proteinurie (und des Blutdrucks) eignen sich eine Salzrestriktion, sowie eine medikamentöse Therapie mit ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Blocker (ARB), Diltiazem und Verapamil, Diuretika sowie allenfalls Spironolacton. Die Kombination von ACE-Hemmer und ARB wird nicht empfohlen.

RAS-Hemmer bergen das Risiko für eine Hyperkaliämie – um diese zu vermeiden, sind verschiedene Massnahmen angebracht (Tab. 5). Je stärker die Albuminurie, desto tiefer der Zielblutdruck: Bei einer Albuminurie <30 mg/d liegt der Zielblutdruck bei ≤140/90 mmHg, bei Albuminurie ab 30 mg/d bei ≤130/80 mmHg.

Hypertonie in der Schwangerschaft

Wenn bei einer schwangeren Frau die Blutdruckwerte zu hoch sind, stellt sich die Frage, ob es sich um eine vorbestehende Hypertonie, Gestationshypertonie oder bereits um Präeklampsie handelt. Bei zu hohem Blutdruck vor der 20. Schwangerschaftswoche (SSW) liegt in der Regel eine vorbestehende Hypertonie vor (bei 1–5% aller Schwangerschaften). Bei Bluthochdruck nach der 20. SSW und weiteren Symptomen wie Proteinurie, steigendem Serum-Harnstoff, Leberfunktionstörungen etc. besteht eine Präeklampsie.

Bei Schwangeren sollte der Blutdruck im Sitzen und auf 2 mmHg genau gemessen werden, und zwar mit einem für Schwangere validierten Gerät und einer adäquaten Manschettengrösse. Eine ambulante 24-Stunden-Messung kann helfen, eine Weisskittel-Hypertonie, die bei bis zu einem Drittel aller Schwangeren mit erhöhten Blutdruckwerten vorliegt, auszuschliessen oder eine nächtliche Hypertonie zu diagnostizieren, die mit einem höheren Risiko für mütterliche und kindliche Komplikationen assoziiert ist. Für die Therapie einer Hypertonie während der Schwangerschaft besteht nur eine mütterliche Indikation (Vermeidung kardiovaskulärer Komplikationen), aber ein positiver Einfluss auf das Kind konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Auch das Risiko für eine Präeklampsie oder eine Fehlgeburt lässt sich durch die Blutdrucktherapie nicht senken. Der Blutdruck sollte nicht aggressiv gesenkt werden, um eine Wachstumsrestriktion des Kindes zu vermeiden; allenfalls wird die Medikation im zweiten Trimenon reduziert.

Erektile Dysfunktion

Rund ein Drittel aller Männer mit Hypertonie haben eine erektile Dysfunktion (ED). Diese kann sowohl durch die Hypertonie selbst, aber auch durch die Therapie ausgelöst sein. Vor allem Betablocker und Diuretika haben oft einen negativen Einfluss auf die Erektionsfähigkeit. Falls möglich, sollte bei Patienten mit ED die Blutdruckmedikation umgestellt werden (auf ARB), bei weiterhin bestehender ED kann zusätzlich ein PDE-5-Inhibitor gegeben werden. Auch Männer mit Kombinationstherapien können diese Wirkstoffe ohne Gefahr einnehmen, Vorsicht ist allerdings bei der Einnahme von Alphablockern geboten (PDE-5-Inhibitor niedrig dosieren und zeitversetzt zum Antihypertensivum schlucken). Absolut kontraindiziert ist die Kombination von Nitraten und PDE-5-Inhibitoren.

Fazit

- Verschiedene Normwerte des Blutdrucks beachten (Praxismessung, ambulante Messung, 24-Stunden-Messung)

- Rotation durch die antihypertensiven Substanzklassen kann sich lohnen

- Suche nach sekundärer Hypertonie je nach Klinik

- Hypertensive Krise: Unterscheidung nach «Urgency» und «Emergency»

- Diabetes: Ziel-Blutdruck <140/90 mmHg

- Therapieresistenz: liegt vor bei Dreiertherapie inkl. Diuretikum

- Alte Patienten: «start slow, go slow»

- Niereninsuffizienz: Albuminurie suchen (als Zeichen des Endorganschadens)

- Schwangerschaft: Therapie, wenn Blutdruckwerte ≥160/110 mmHg

- Sexualanamnese nicht vergessen!

- Detailliertere Informationen unter www.eshonline.org/Guidelines/ArterialHypertension.aspx

Quelle: Medidays, 3. September 2014, UniversitätsSpital Zürich

HAUSARZT PRAXIS 2014; 9(11): 56–60

Autoren

- Dr. med. Eva Ebnöther

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.