Chronische Nierenerkrankungen (CKD) treten bei Menschen mit Diabetes besonders häufig auf. Eine frühzeitige Diagnose und moderne Behandlungsoptionen können das Fortschreiten der Erkrankung und das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen deutlich senken. In diesem Artikel, der auf HAUSARZT PRAXIS und INFO DIABETOLOGIE & ENDOKRINOLOGIE basiert, erfahren Sie, wie Sie als Patient von aktuellen Erkenntnissen und Therapien profitieren können.

Früherkennung der CKD bei Diabetes: Warum ist das so wichtig?

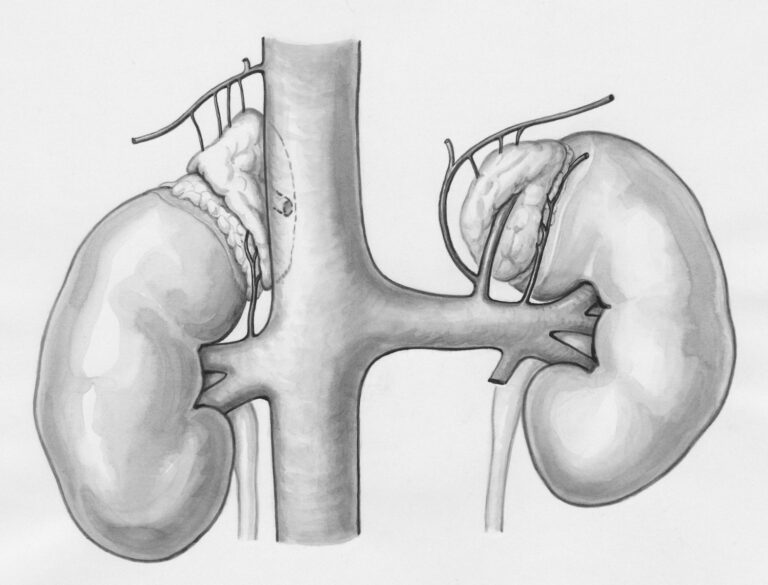

Diabetes mellitus ist eine der Hauptursachen für das Entstehen einer chronischen Nierenerkrankung (CKD, chronic kidney disease). CKD bedeutet, dass die Nierenstruktur oder -funktion länger als drei Monate verändert ist und dies gesundheitliche Folgen hat. Oft verläuft die Niereninsuffizienz (eingeschränkte Nierenfunktion) in den frühen Stadien ohne Symptome. Daher wird empfohlen, bei allen Patienten mit Diabetes mindestens einmal jährlich gezielt auf CKD zu untersuchen. Die wichtigsten Untersuchungen sind die Bestimmung der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR, ein Maß für die Filterleistung der Nieren) und die Messung der Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR, ein Verhältnis von Eiweiß zu Kreatinin im Urin). Die UACR ist ein besonders sensibler Marker für eine beginnende Nierenschädigung, auch wenn die eGFR noch im Normalbereich liegt. Eine erhöhte Albuminurie (vermehrte Ausscheidung von Eiweiß im Urin) zeigt ein erhöhtes Risiko für das Fortschreiten der CKD und für Nierenversagen an, unabhängig von der eGFR. Die UACR sollte im Abstand von drei Monaten wiederholt werden, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Das international anerkannte CGA-Schema hilft, die CKD genau zu klassifizieren. Dabei steht C für die Ursache (cause), G für die Einteilung der eGFR in die Stadien G1 bis G5 und A für die Albuminurie-Kategorie (A1 bis A3). Gerade bei Typ-2-Diabetes ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenversagen besonders hoch. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Nierenfunktion, sondern auch das kardiovaskuläre Risiko regelmäßig zu überprüfen und zu behandeln.

Moderne Therapien: SGLT-2-Inhibitoren und Finerenon im Fokus

Die Behandlungsmöglichkeiten bei CKD haben sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Neben den klassischen Medikamenten wie ACE-Hemmern (ACE-i) und RAAS-Inhibitoren (RAAS-i) stehen heute auch SGLT-2-Inhibitoren und Finerenon zur Verfügung. SGLT-2-Inhibitoren (SGLT-2-i) sind ursprünglich zur Behandlung des Diabetes entwickelt worden, haben sich aber auch als wirksam bei CKD erwiesen. Sie hemmen ein bestimmtes Transportprotein in der Niere, sodass mehr Glukose und Natrium mit dem Urin ausgeschieden werden. Dies entlastet die Nieren und senkt das Risiko für das Fortschreiten der CKD sowie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Große Studien wie DAPA-CKD, CREDENCE und EMPA-KIDNEY haben gezeigt, dass SGLT-2-Inhibitoren wie Dapagliflozin, Canagliflozin und Empagliflozin das Risiko für Nierenversagen und schwere kardiovaskuläre Ereignisse bei CKD-Patienten – mit und ohne Diabetes – deutlich senken können. In der CREDENCE-Studie wurden ausschließlich Typ-2-Diabetiker untersucht, während in DAPA-CKD und EMPA-KIDNEY auch Patienten ohne Diabetes eingeschlossen waren. Die Ergebnisse sprechen klar für den Einsatz dieser Medikamente bei CKD.

Finerenon ist ein nichtsteroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (MRA), der speziell bei Typ-2-Diabetikern mit CKD untersucht wurde. In der FIDELIO-DKD-Studie zeigte sich, dass Finerenon bei Patienten mit einer eGFR von 25–60 ml/min/1,73 m2 und einer UACR von 30–300 mg/g das Risiko für Nierenversagen, einen anhaltenden Abfall der eGFR um mehr als 40 % und renalen Tod um 18 % senken konnte. Finerenon wird zusätzlich zu einer bestehenden ACE-i- oder ARB-Therapie eingesetzt. Die positiven Effekte auf das Herz-Kreislauf-System wurden in der FIGARO-Studie bestätigt. Eine zusammenfassende Analyse (FIDELITY) belegt die Wirksamkeit von Finerenon bei Typ-2-Diabetikern mit CKD. Derzeit ist Finerenon für diese Patientengruppe zugelassen.

Ganzheitliche Behandlung: Lebensstil und Ernährung als wichtige Säulen

Die aktuellen Leitlinien der KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes Clinical Practice Guideline) empfehlen bei Diabetes und CKD einen umfassenden Therapieansatz. Das bedeutet, dass neben der medikamentösen Behandlung auch Lebensstilfaktoren eine große Rolle spielen. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung kann helfen, das Fortschreiten der CKD zu verlangsamen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Empfohlen wird eine Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Ballaststoffen, Hülsenfrüchten, pflanzlichen Proteinen und ungesättigten Fettsäuren. Der Verzehr von verarbeitetem Fleisch, raffinierten Kohlenhydraten und gesüßten Getränken sollte möglichst gering gehalten werden.

Auch die Salzaufnahme sollte auf weniger als 2 g pro Tag begrenzt werden, um den Blutdruck zu kontrollieren und die Nieren zu entlasten. Die tägliche Proteinzufuhr sollte bei etwa 0,8 g pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Regelmäßige Bewegung, Gewichtskontrolle und der Verzicht auf das Rauchen sind weitere wichtige Maßnahmen, die den Verlauf der CKD positiv beeinflussen können. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Ernährungsumstellung ist die Unterstützung durch einen erfahrenen Ernährungsberater sehr hilfreich. Viele Patienten profitieren von einer individuellen Beratung, um die Empfehlungen im Alltag umzusetzen.

Patientenzentrierte Therapie: Kardiorenale Risikoprotektion im Mittelpunkt

Ein patientenzentrierter Ansatz ist entscheidend, um die Therapietreue (Adhärenz) zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern. Das bedeutet, dass Patienten über die Ziele und den Nutzen der Behandlung umfassend informiert werden. Typ-2-Diabetiker mit CKD haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Besonders gefährdet sind Patienten, bei denen sowohl Diabetes als auch Herz- und Nierenerkrankungen vorliegen. Das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, kardiovaskulären Tod und die Gesamtsterblichkeit ist in dieser Gruppe besonders hoch.

Zur Abschätzung des individuellen 10-Jahres-Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann der sogenannte SCORE-2 (Systematic COronary Risk Evaluation-2) Diabetes-Algorithmus eingesetzt werden. Dieser berücksichtigt verschiedene Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, Blutdruck, Cholesterinwerte und Raucherstatus. Neben den genannten Medikamenten und Lebensstilmaßnahmen kann bei Typ-2-Diabetikern mit CKD und einer eGFR über 15 ml/min/1,73 m2 auch ein GLP-1-Rezeptoragonist in Betracht gezogen werden. Diese Substanzklasse wirkt blutzuckersenkend und kann das kardiovaskuläre Risiko weiter reduzieren.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Einstellung des Blutdrucks. Empfohlen wird ein Zielwert von ≤ 130/80 mmHg, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Albuminurie zu senken. Zusätzlich hat sich eine intensive Senkung des LDL-Cholesterins (LDL-C) mit Statinen oder einer Kombination aus Statin und Ezetimib als vorteilhaft erwiesen. Diese Maßnahmen helfen, das Fortschreiten der CKD zu bremsen und das Risiko für schwere Komplikationen zu verringern.

Regelmäßige Kontrolle und Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam

Für Patienten mit Diabetes und CKD ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Behandlungsteam besonders wichtig. Dazu gehören Hausärzte, Diabetologen, Nephrologen und Ernährungsberater. Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktion (eGFR), der Albumin-Kreatinin-Ratio (UACR), des Blutdrucks und der Blutzuckerwerte sind unerlässlich, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen und die Therapie anzupassen. Auch die Überwachung von Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen ist wichtig, da sie das Risiko für Komplikationen erhöhen.

Patienten sollten sich nicht scheuen, Fragen zu stellen und sich aktiv an der Behandlung zu beteiligen. Je besser Sie über Ihre Erkrankung und die verschiedenen Therapieoptionen informiert sind, desto eher können Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Moderne Therapien und ein gesunder Lebensstil bieten heute viele Möglichkeiten, das Fortschreiten der CKD zu verlangsamen und die Lebensqualität zu erhalten.

Mirjam Peter, M.Sc.

Quellen

- «Chronische Nierenerkrankung/Niereninsuffizienz», Session X – Organprotektion im Fokus, Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Diabetologie grenzenlos, 02.–03.02.2024.

- Heerspink HJL, et al.: Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2020; 383: 1436–1446.

- Perkovic V, et al.: Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2019; 380: 2295–2306.

- EMPA-KIDNEY Collaborative Group et al. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2022 doi: 10.1056/NEJMoa2204233

- Bakris GL, et al.: FIDELIO-DKD investigators. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020; 383: 2219–2229.

- Bakris GL, et al.: FIGARO DKD investigators. Cardiovascular events with finerenone in kidney disease and type 2 diabetes. N Engl J Med 2021; 385: 2252–2263.

- Wanner C, Busch M: Neue Leitlinie für das Diabetesmanagement bei chronischer Nierenerkrankung [New guideline on diabetes management in chronic kidney disease]. Inn Med (Heidelb) 2023; 64(3): 219–224.

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical practice guideline for diabetes management in chronic kidney disease. Kidney Int 2022;102(5S): S1–S127.

- European Society of Cardiology (ESC), Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) e.V.: ESC Pocket Guidelines, Version 2023. https://leitlinien.dgk.org/files/29_2023_pocket-leitlinien_diabetes.pdf (letzter Abruf 01.03.2023).

- Agarwal R, et al.: FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD investigators. Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: the FIDELITY pooled analysis. Eur Heart J 2022; 43(6): 474–484.

- SCORE2 working group and ESC Cardiovascular risk collaboration SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe. Eur Heart J 2021; 42(25): 2439–2454.

Comments are closed.