Durchfall, Abdominalschmerzen, Fieber und Gewichtsverlust – unspezifische Symptome, die zusammengenommen typisch für Morbus Crohn sind. Doch aufgepasst: Hinter dem Erscheinungsbild kann sich auch eine Darmtuberkulose verbergen. Die genaue Diagnose ist von entscheidender Bedeutung, da die Einleitung einer immunsuppressiven Therapie bei Verdacht auf M. Crohn das Fortschreiten der Tuberkulose begünstigt.

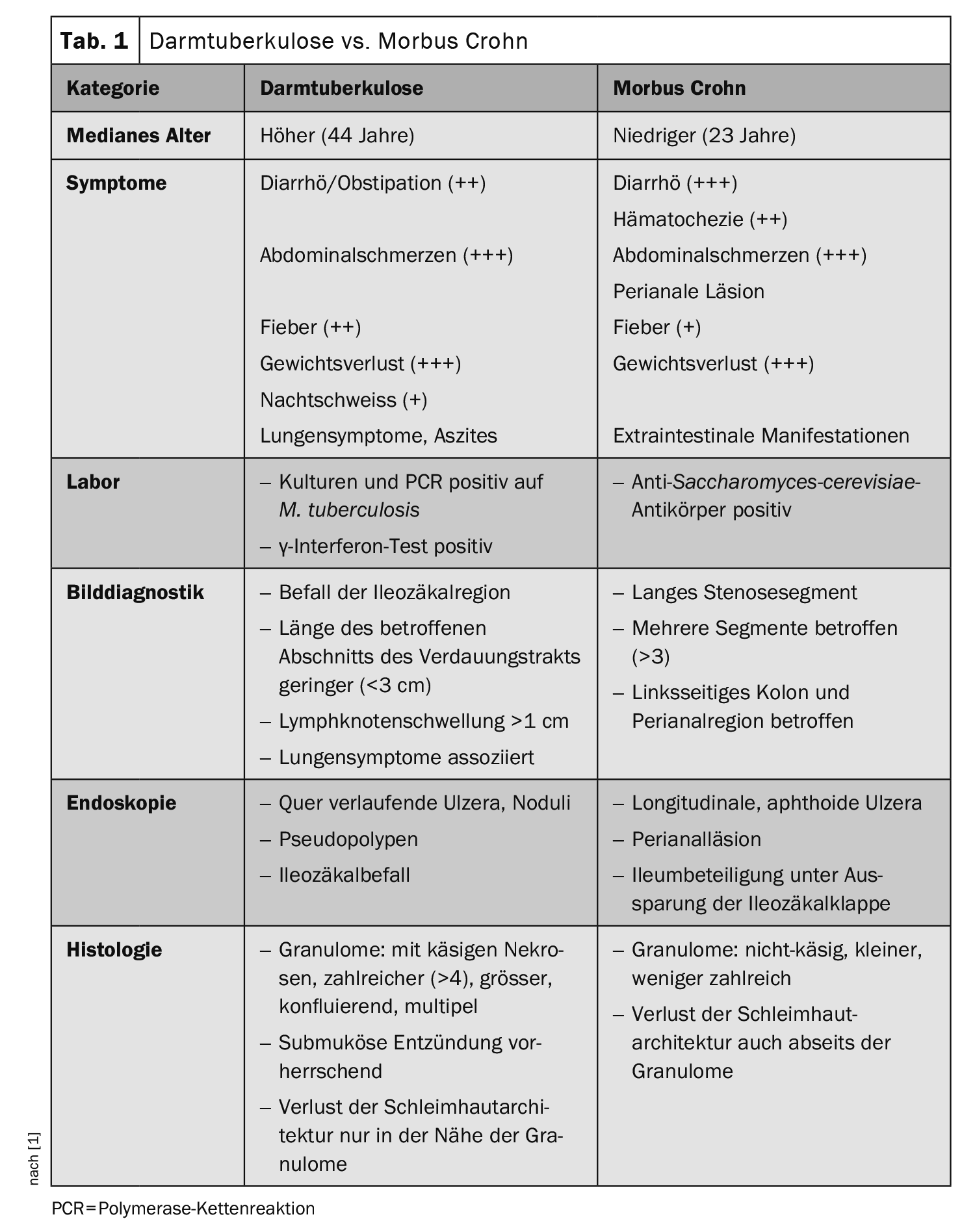

In der Schweiz sind jährlich rund 550 Personen von Tuberkulose (Tbc) betroffen. Die Inzidenz liegt bei 6,5 Fällen pro 100’000 Personen, 77% der Betroffenen stammen aus dem Ausland. Die Mehrheit der Fälle betrifft die Lunge (ca. 70%), doch prinzipiell kann es jedes Organ treffen. Besonders schwer zu diagnostizieren ist die Darm-Tbc, da die Symptomatik eine Verwechslung mit CED M. Crohn nahelegt (Tab. 1).

Zur Verdeutlichung berichten Thomas Calixte, Innere Medizin am CHUV in Lausanne, und Kollegen von einem 48-jährigen Patienten türkischer Herkunft, bei dem seit 2 Monaten die Diagnose Morbus Crohn vorlag [1]. Zuvor waren bei dem Mann über einen Zeitraum von einem Jahr Durchfall mit Asthenie, Gewichtsverlust von 15 kg und Nachtschweiss aufgetreten. Eine Ileokoloskopie zeigte zwei erythematös umrandete Ulzera der Schleimhaut des terminalen Ileums und ein Ulkus im Caecum mit leicht erythematöser Schleimhaut.

Es wurde eine Kortikosteroidtherapie eingeleitet, gefolgt von einer zusätzlichen Behandlung mit Azathioprin (nach negativem γ-Interferon-Test). Husten und sich verschlechternde B-Symptome führten schliesslich zu einer Thorax-CT, die mehrere Kavernen im linken Oberlappen aufzeigte. Ein PCR-Test auf Mycobacterium tuberculosis im Sputum verlief positiv und bestätigte die Diagnose Lungentuberkulose. Da sich die Verdauungssymptome mit Diarrhöen nicht veränderten wurde eine Darmtuberkulose in Betracht gezogen und mittels PCR-Test auf M. tuberculosis in den zuvor entnommenen ileozäkalen Biopsaten bestätigt.

Die immunsuppressive Behandlung wurde daraufhin abgesetzt, wonach sich die Lungen- und Darmsymptome im Zuge einer antituberkulösen Vierfachtherapie allmählich besserten.

Ileozäkalregion ist am häufigsten betroffen

Die intestinale Tuberkulose entsteht meistens durch das Verschlucken von mit M. tuberculosiskontaminiertem Sputum bei gleichzeitigem Vorhandensein einer Lungentuberkulose, schreiben die Autoren. Seltener kommt es zu einem Befall auf hämatogenem oder lymphatischem Weg bzw. durch Kontaktinfektion. Die Ileozäkalregion ist mit 65% der Fälle am häufigsten betroffen. Durch den Lungenbefall können respiratorische Symptome wie Husten, blutiges Sputum oder Dyspnoe bei fortgeschrittener Form auftreten.

Gemäss den Empfehlungen der «World Gastroenterology Organisation» (WGO) kann die Diagnose einer intestinalen Tuberkulose gestellt werden, wenn eines von vier Kriterien vorliegt:

- auf M. tuberculosis positive Gewebekulturen (Kolonbiopsat, Lymphknoten)

- positiver PCR-Test auf M. tuberculosis

- histologischer Nachweis typischer säure- und alkoholfester Stäbchen (sollte durch PCR-Test auf M. tuberculosis bestätigt werden)

- histologischer Nachweis von käsigen Granulomen (sollte durch PCR-Test auf M. tuberculosisbestätigt werden).

Diagnostik mittels PCR-Test

Die routinemässigen Laboruntersuchungen sind den Autoren zufolge unspezifisch der γ-Interferon-Test, der vor allem als Screening vor der Einleitung einer Immunsuppression eingesetzt wird, kann bei positivem Resultat einen Hinweis auf die Diagnose liefern, lässt aber allein nicht auf eine aktive Tuberkulose schliessen. Radiologisch kann v.a. der Befall der Ileozäkalregion, eine geringe Länge des betroffenen Abschnitts des Verdauungstrakts (<3 cm) und das Vorhandensein von Lymphknotenschwellungen >1 cm auf die Diagnose Darmtuberkulose hinweisen.

Die endoskopische Untersuchung kann auch nur wenig spezifische Merkmale aufzeigen, hat aber den Vorteil, dass Biopsate zur histopathologischen Untersuchung entnommen werden können. In der Histopathologie kann die Diagnose Darmtuberkulose laut WGO durch den Nachweis säure- und alkoholfester Stäbchen oder eines käsigen Granuloms (bevorzugt im ileozäkalen Biopsat) gestellt werden. Es muss einschränkend jedoch die geringe Sensitivität (68%) mit dem hohen Risiko eines falsch-negativen Befundes beachtet werden. Die Autoren verweisen daher auf die Möglichkeit, die Sensitivität durch wiederholte Probenentnahme (mindestens 8–10 Biopsien) zu erhöhen.

Auch für den kulturellen Nachweis fällt die Sensitivität gering aus (10–35%). Grösseren Erfolg bei Verdacht auf Tbc verspricht ein PCR-Test auf M.-tuberculosis-Komplex. Die Sensitivität der PCR auf Ileumbiopsaten erreicht bis zu 65%, die Spezifität ist mit 93–100% sehr hoch. Ein negativer PCR-Test schliesst eine Darmtuberkulose demnach nicht aus. Mikroskopisch bietet der Nachweis säure- und alkoholfester Stäbchen einen schnellen und sehr spezifischen Test (100%), je nach Studie allerdings mit geringer Sensitivität (17,3–31%). Die WHO empfiehlt bei Tuberkuloseverdacht einen PCR-Test auf M.-tuberculosis-Komplex.

Medikamente sprechen gut an

Wird eine Darmtuberkulose nicht oder unzureichend behandelt, können Komplikationen wie Darmobstruktion (24%) die Folge sein, verbunden mit erhöhter Morbidität und Mortalität. Auch Perforationen, Stenosen, Darmfisteln und Blutungen im Verdauungstrakt werden beschrieben.

Das Ansprechen auf die medikamentöse Standardbehandlung (2 Monate Vierfachtherapie mit Rifampicin, Isoniazid, Ethambutol und Pyrazinamid, danach 4 Monate Zweifachtherapie mit Rifampicin und Isoniazid) gilt als sehr gut. Das Risiko eines nicht-indizierten chirurgischen Eingriffs kann durch die korrekte Diagnostik demnach verringert werden, schreiben Calixte und Kollegen. Dabei könne die Überwachung der Antituberkulotika-Konzentrationen sinnvoll sein, um das Risiko der Über- oder Unterdosierung in Anbetracht der durch die Darmentzündung bedingten Möglichkeit der Malabsorption zu begrenzen.

Literatur:

- Calixte T, Konascha A, von Garnier C, et al.: Darmtuberkulose: Die grosse Imitatorin. Swiss Medical Forum 2023; 23(44): 1404–1407; doi: 10.4414/smf.2023.1265460377.

GASTROENTEROLOGIE PRAXIS 2024; 2(1): 19–20

Titelbild: This photomicrograph reveals Mycobacterium tuberculosis bacteria using acid-fast Ziehl-Neelsen stain; Magnified 1000 X. The acid-fast stains depend on the ability of mycobacteria to retain dye when treated with mineral acid or an acid-alcohol solution such as the Ziehl-Neelsen, or the Kinyoun stains that are carbolfuchsin methods specific for M. tuberculosis.

Autor: CDC/Dr. George P. Kubica (wikimedia)

Autoren

- Jens Dehn

Publikation

- GASTROENTEROLOGIE PRAXIS

Comments are closed.