Die Ergometrie ist ein wichtiger, einfach verfügbarer und risikoarmer Test zur Abklärung der koronaren Herzkrankheit (KHK). In diesem Artikel, der auf CARDIOVASC basiert, erfahren Sie, wann eine Ergometrie sinnvoll ist, wie sie funktioniert und was die Ergebnisse bedeuten. Wir erklären Ihnen die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge, damit Sie als Patient die Rolle der Ergometrie bei Verdacht auf KHK besser verstehen können.

Die Bedeutung der Ergometrie bei der Abklärung der KHK

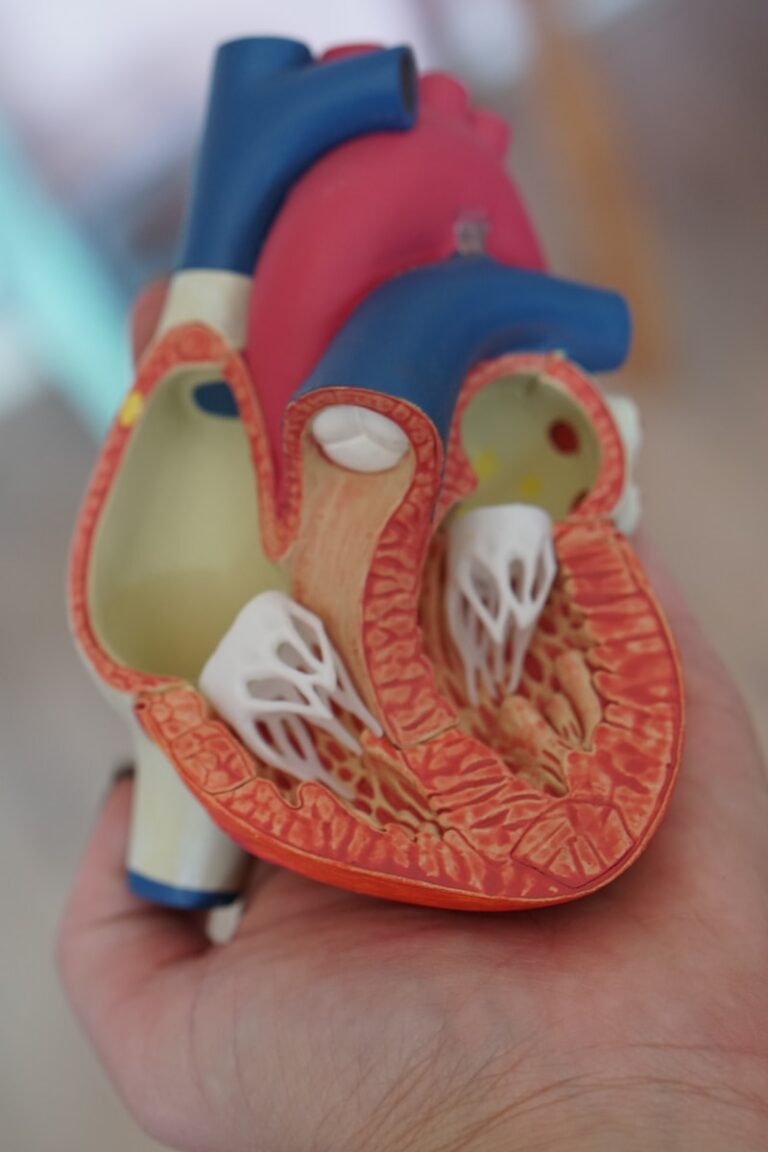

Die Ergometrie, auch Belastungs-EKG genannt, ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Diagnostik und Risikoeinschätzung bei Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit (KHK). Die KHK ist eine Erkrankung, bei der die Herzkranzgefäße (Koronararterien) durch Ablagerungen (Plaques) verengt sind, was zu einer verminderten Durchblutung des Herzmuskels führen kann. Die Ergometrie prüft, wie das Herz unter körperlicher Belastung arbeitet und ob es dabei zu Zeichen einer Minderdurchblutung (Ischämie) kommt. Damit die Ergometrie aussagekräftig ist, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Der Patient sollte eine normale körperliche Belastbarkeit haben und das Ruhe-EKG (Elektrokardiogramm in Ruhe) sollte keine auffälligen Veränderungen der ST-Strecke zeigen. Die ST-Strecke ist ein Abschnitt im EKG, der Hinweise auf eine Durchblutungsstörung geben kann. Bei der Auswertung der Ergometrie ist es wichtig, die begrenzte Sensitivität (Fähigkeit, eine Erkrankung zu erkennen) zu berücksichtigen. Je nach Situation können weitere nicht-invasive Untersuchungen wie die Myokardperfusionsszintigrafie oder bildgebende Verfahren notwendig sein, oder es kann eine invasive Koronarangiografie (Darstellung der Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel) erforderlich werden. Die Ergometrie eignet sich besonders für Patienten mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit (15%–65%) für das Vorliegen einer KHK. Sie liefert aber auch wichtige Informationen zur Prognose bei Patienten mit mittlerer (15%–85%) oder hoher Wahrscheinlichkeit (>85%) für eine KHK.

Die Rolle der Ergometrie hat sich im Zuge neuer bildgebender Verfahren (Imaging-Modalitäten) verändert. Dennoch bleibt sie im klinischen Alltag ein wichtiger, kostengünstiger und risikoarmer Test, der sowohl zur Diagnostik als auch zur Einschätzung des Risikos bei Patienten mit Verdacht auf KHK eingesetzt wird. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick, wie die Ergometrie im Rahmen der KHK-Abklärung eingesetzt wird und welche Alternativen es gibt.

Untersuchungsmethoden zum Nachweis der KHK: Wann ist welcher Test sinnvoll?

Bei der Abklärung der KHK stehen verschiedene nicht-invasive und invasive Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Ziel dieser Tests ist es, zwei zentrale Fragen zu beantworten: Erstens, ob tatsächlich eine KHK vorliegt, und zweitens, ob der Patient mit Medikamenten (wie Aspirin, Statinen, ACE-Hemmern und ggf. antiischämischer Therapie) behandelt werden kann oder ob eine Revaskularisation (Wiederherstellung der Durchblutung, z.B. durch Stent oder Bypass) aus prognostischen Gründen notwendig ist. Die Auswahl des Tests richtet sich nach der individuellen Situation des Patienten, insbesondere nach der sogenannten Vortest-Wahrscheinlichkeit (pre-test probability, PTP). Die PTP beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine KHK vorliegt, bevor ein Test durchgeführt wird. Sie wird anhand von Alter, Geschlecht und Symptomen berechnet.

Es gibt zwei Hauptgruppen von Tests: Anatomische Tests und funktionelle Ischämie-Tests. Anatomische Tests wie die invasive Koronarangiografie oder die Computertomografie-Koronarangiografie (Koronar-CT) zeigen direkt die Verengungen (Stenosen) der Herzkranzgefäße. Funktionelle Tests wie die Myokardperfusionsszintigrafie, das kardiale Stress-MRI (Magnetresonanztomografie unter Belastung), die Stress-Echokardiografie und die Ergometrie messen die Auswirkungen dieser Verengungen, also ob es tatsächlich zu einer Minderdurchblutung (Ischämie) kommt. Die Myokardperfusionsszintigrafie und das Stress-MRI erfassen die Durchblutung des Herzmuskels, während die Stress-Echokardiografie und das Stress-MRI mit Dobutamin (einem Medikament, das das Herz belastet) die Funktion der linken Herzkammer unter Belastung prüfen. Die Ergometrie misst Veränderungen der ST-Strecke im EKG, die durch eine belastungsinduzierte Ischämie ausgelöst werden können.

Diese unterschiedlichen Testprinzipien können beim gleichen Patienten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Zum Beispiel kann eine 50%-ige Verengung (Stenose) in einem Herzkranzgefäß im Belastungs-EKG keine Veränderungen zeigen, weil die Durchblutung noch ausreichend ist. Im Koronar-CT oder in der Koronarangiografie wäre die Stenose jedoch sichtbar. Erst bei schwereren Stenosen kann es in der Myokardperfusionsszintigrafie zu einer Minderperfusion kommen, die aber möglicherweise nicht ausreicht, um im Belastungs-EKG eine deutliche ST-Streckensenkung zu verursachen. Das zeigt, dass die Wahl des Tests individuell angepasst werden muss.

Ergometrie bei Brustschmerzen: Wie wird die Diagnose gestellt?

Die Ergometrie wird häufig bei Patienten mit Brustschmerzen (Thoraxschmerzen) eingesetzt, um eine KHK nachzuweisen oder auszuschließen. Damit der Test sinnvoll ist, muss die Vortest-Wahrscheinlichkeit (PTP) berücksichtigt werden. Das Bayes’sche Theorem (eine mathematische Regel zur Wahrscheinlichkeitsberechnung) besagt, dass die Aussagekraft eines Tests davon abhängt, wie wahrscheinlich eine Erkrankung vor dem Test ist und wie gut der Test zwischen Gesunden und Kranken unterscheiden kann (Sensitivität und Spezifität). Bei einem älteren Mann mit typischer Angina pectoris (Brustschmerz durch Durchblutungsstörung des Herzens) ist die Wahrscheinlichkeit für eine KHK bereits sehr hoch (PTP >85%). Bei einer jüngeren Frau mit untypischen Brustschmerzen ist die Wahrscheinlichkeit hingegen sehr gering (PTP <15%).

Bildgebende Ischämie-Tests wie die Myokardperfusionsszintigrafie, die Stress-Echokardiografie und das Stress-MRI haben Sensitivitäten und Spezifitäten von etwa 85%. Das bedeutet, dass etwa 15% der Tests ein falsches Ergebnis liefern. Daher ist es bei sehr hoher oder sehr niedriger Vortest-Wahrscheinlichkeit nicht sinnvoll, weitere Tests durchzuführen: Bei PTP >85% wird von einer KHK ausgegangen, bei PTP <15% wird eine KHK ausgeschlossen. In diesen Fällen würde ein Test mehr Verwirrung stiften als Klarheit bringen.

Für Patienten mit einer mittleren Vortest-Wahrscheinlichkeit (15%–85%) ist die Situation anders. Hier kann die Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte) allein keine sichere Aussage ermöglichen, und diagnostische Tests sind sinnvoll. Die Ergometrie hat bei korrekter Patientenauswahl eine Sensitivität von etwa 50% (sie erkennt also nur etwa die Hälfte der tatsächlich Kranken), aber eine hohe Spezifität von 85%–90% (sie erkennt Gesunde meist zuverlässig). Bei einer PTP von mehr als 65% steigt die Zahl der falsch-negativen Tests, weshalb bildgebende Ischämie-Tests bevorzugt werden sollten, sofern sie verfügbar sind. Die Ergometrie eignet sich daher am besten für Patienten mit einer PTP von 15%–65%. Bei einer PTP von 65%–85% sollten, wenn möglich, bildgebende Tests eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, kann auch in dieser Gruppe eine Ergometrie durchgeführt werden.

Fällt die Ergometrie bei Patienten mit einer PTP von 65%–85% negativ aus (kein Hinweis auf Ischämie), sollte man sich der begrenzten Sensitivität bewusst sein. In Zweifelsfällen kann eine invasive Koronarangiografie mit Messung der fraktionellen Flussreserve (ein Verfahren zur Beurteilung der Durchblutung im betroffenen Gefäß) notwendig sein, um eine KHK sicher auszuschließen oder zu bestätigen.

Die aktuellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie empfehlen, bei Patienten mit Brustschmerzen und einer PTP von 15%–85% individuell zu entscheiden, welcher Test am besten geeignet ist. Die Ergometrie bleibt dabei für viele Patienten die erste Wahl, insbesondere wenn andere Verfahren nicht verfügbar sind. Je nach Ergebnis können weitere nicht-invasive oder invasive Untersuchungen angeschlossen werden.

Risikobewertung mit der Ergometrie: Was sagt der Test über Ihre Prognose?

Die Ergometrie dient nicht nur der Diagnose, sondern auch der Risikostratifizierung, also der Einschätzung, wie hoch das Risiko für zukünftige Herzprobleme ist. Dies gilt sowohl für Patienten mit mittlerer (15%–85%) als auch mit hoher (>85%) Vortest-Wahrscheinlichkeit. Voraussetzung ist jedoch, dass die Ergebnisse richtig interpretiert werden und keine Fehldiagnosen gestellt werden.

Ein wichtiger Aspekt der Ergometrie ist die Beurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit, des Kreislaufverhaltens (wie Herzfrequenz und Blutdruck unter Belastung) und der EKG-Veränderungen. Besonders relevant ist die sogenannte “heart rate recovery”, also wie schnell sich die Herzfrequenz nach Belastungsende wieder normalisiert. Je besser die Leistungsfähigkeit und je günstiger das Kreislaufverhalten, desto besser ist die Prognose. Ein Blutdruckabfall während der Belastung (Abfall des systolischen Blutdrucks unter den Ausgangswert) weist auf eine schwere Ischämie und damit auf ein erhöhtes Risiko hin.

Die Auswertung der Ergometrie erfolgt anhand verschiedener Kriterien. Eine horizontale oder deszendierende ST-Streckensenkung von mindestens 0,1 mV gilt als Hinweis auf eine belastungsabhängige myokardiale Ischämie. Aszendierende ST-Senkungen sind weniger spezifisch und werden nur dann als positiv gewertet, wenn sie langsam ansteigen und mindestens 0,15 mV betragen. Die Ischämie zeigt sich im EKG meist erst gegen Ende der Belastung oder sogar erst in der Erholungsphase und bleibt dann für einige Zeit bestehen. Für eine sichere Diagnose müssen mindestens drei aufeinanderfolgende Herzschläge mit stabiler isoelektrischer ST-Strecke vorliegen. Kurzzeitige Veränderungen sind oft falsch-positiv.

Die Lokalisation der ST-Senkung im EKG erlaubt keine Rückschlüsse auf den genauen Ort der Ischämie oder der Gefäßverengung. Am häufigsten treten die Veränderungen in den Brustwandableitungen V5 und V6 auf. Das Ausmaß der ST-Senkung, der Zeitpunkt des Auftretens (bei geringer oder maximaler Belastung) und die Leistungsfähigkeit des Patienten geben Hinweise auf das Risiko. Der sogenannte Duke-Treadmill-Score ist ein Bewertungssystem, das das Risiko für zukünftige Ereignisse quantifiziert. Patienten mit einem hohen Risiko (über 3% Sterblichkeit pro Jahr laut Duke-Treadmill-Score oder mehr als 10% ischämisches Myokard in der Myokardperfusionsszintigrafie) sollten zur weiteren Abklärung und möglichen Revaskularisation angiografiert werden.

Prinzip und Aussagekraft der Ergometrie: Was passiert beim Belastungs-EKG?

Bei der Ergometrie wird der Patient auf einem Fahrrad-Ergometer oder Laufband körperlich belastet. Mit steigender Belastung erhöhen sich Herzfrequenz und Kontraktilität (die Fähigkeit des Herzens, sich zusammenzuziehen), wodurch der Sauerstoffbedarf des Herzmuskels steigt. Wenn eine Verengung der Herzkranzgefäße vorliegt, kann das Herz den erhöhten Bedarf nicht mehr ausreichend decken, und es entsteht eine Ischämie. Diese kann sich durch Angina pectoris (Brustschmerzen) und/oder Veränderungen im EKG zeigen.

Tests, die die Durchblutung (Perfusion) oder die durch Ischämie verursachte Funktionsstörung der linken Herzkammer (LV-Dysfunktion) messen, sind oft empfindlicher als die Ergometrie. Die Sensitivität der Ergometrie liegt bei etwa 50%, die Spezifität bei 85%–90% (bei Frauen etwas niedriger). Das bedeutet, dass die Ergometrie nicht alle Fälle von KHK erkennt, aber bei einem positiven Ergebnis relativ zuverlässig ist. Für einen aussagekräftigen Test muss der Patient in der Lage sein, sich ausreichend zu belasten, das heißt, die Herzfrequenz sollte mindestens 85% des altersentsprechenden Maximalwerts erreichen (Faustregel: 220 minus Lebensalter in Jahren). Alternativ kann das sogenannte Doppelprodukt (Herzfrequenz × systolischer Blutdruck) als Maß für die Belastung herangezogen werden. Ein Wert von mindestens 25.000 mmHg*min-1 gilt als ausreichend. Wird diese Belastung nicht erreicht, sollte ein bildgebender Ischämie-Test mit pharmakologischer Belastung (z.B. Myokardperfusionsszintigrafie, Stress-Echokardiografie, Stress-MRI) durchgeführt werden.

Das EKG muss für die Auswertung geeignet sein. Bei bereits bestehenden ST-Strecken-Veränderungen (z.B. ST-Senkungen >0,1 mV bei linksventrikulärer Hypertrophie), Linksschenkelblock, Schrittmacher, Digitalis-Therapie oder Präexzitation ist die Ergometrie zur Diagnostik nicht geeignet (Klasse III-Indikation). In diesen Fällen sollte immer ein bildgebendes Verfahren gewählt werden. Die praktische Durchführung der Ergometrie ist komplex und wird in speziellen Leitlinien ausführlich beschrieben.

Ergometrie bei asymptomatischen Patienten und Grenzen des Tests

Ein Screening (Vorsorgeuntersuchung) mit apparativen Methoden wie der Ergometrie bei Patienten ohne Beschwerden (asymptomatische Patienten) wird nicht empfohlen. Die Aussagekraft der Ergometrie ist in dieser Gruppe begrenzt, und es besteht die Gefahr von falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen, die zu unnötigen weiteren Untersuchungen führen können. Die Diskussion dieses Themas würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber es ist wichtig zu wissen, dass die Ergometrie in erster Linie bei Patienten mit Beschwerden und entsprechender Vortest-Wahrscheinlichkeit eingesetzt wird.

Die Interpretation der Ergometrie erfordert Erfahrung und sollte immer im Zusammenhang mit der individuellen Situation des Patienten erfolgen. Neben den EKG-Veränderungen sind auch die Symptome unter Belastung, die maximale erreichte Leistung und das Kreislaufverhalten entscheidend. Ein negatives Belastungs-EKG schließt eine KHK nicht sicher aus, insbesondere bei Patienten mit hoher Vortest-Wahrscheinlichkeit. In solchen Fällen sind weitere Untersuchungen notwendig.

Zusammenfassend bleibt die Ergometrie ein wichtiger Baustein in der Diagnostik und Risikobewertung der KHK, insbesondere bei Patienten mit mittlerer Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Erkrankung. Sie ist einfach verfügbar, kostengünstig und risikoarm, hat aber auch ihre Grenzen. Die Wahl des richtigen Tests und die richtige Interpretation der Ergebnisse sind entscheidend für eine optimale Behandlung und Prognose.

PD Dr. med. Micha T. Maeder

Quellen

- Maeder MT, Zellweger MJ: [Diagnosis of coronary artery disease – part 1: general approach]. Praxis 2009; 98: 1059–1066.

- Maeder MT, Zellweger MJ: [Diagnosis of coronary artery disease – part 2: exercise electrocardiogram and myocardial perfusion scintigraphy]. Praxis 2009; 98: 1067–1074.

- Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al.: ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. Eur Heart J 2013; 34: 2949–3003.

- Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al.: Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2013; 128: 873–934.

- Mark DB, Shaw L, Harrell JF Jr., et al.: Prognostic value of treadmill exercise score in outpatients with suspected coronary artery disease. N Engl J Med 1991; 325: 849–853.

Comments are closed.