Beschreibung

Die bakterielle Meningitis ist eine schwerwiegende Infektion, die durch eine Entzündung der Hirnhäute, der schützenden Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben, gekennzeichnet ist und durch das Eindringen von Bakterien verursacht wird. Zu den Symptomen gehören in der Regel Fieber, starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, veränderter Geisteszustand und Lichtempfindlichkeit. Es gibt verschiedene Arten der bakteriellen Meningitis, die sich durch die spezifischen bakteriellen Erreger unterscheiden, wie Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis und andere. Jede Art von Meningitis kann leicht unterschiedliche klinische Merkmale aufweisen und erfordert möglicherweise maßgeschneiderte Behandlungsansätze.

Bakterielle Meningitis stellt seit jeher eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar, und die dokumentierten Ausbrüche reichen Jahrhunderte zurück. Vor dem weit verbreiteten Einsatz von Impfstoffen war die bakterielle Meningitis, insbesondere verursacht durch Haemophilus influenzae Typ b und Streptococcus pneumoniae, eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Einführung von Impfprogrammen gegen diese Erreger hat in vielen Regionen zu einem bemerkenswerten Rückgang der bakteriellen Meningitis geführt. Dennoch kommt es immer noch zu Ausbrüchen, was eine ständige Überwachung und Präventionsmaßnahmen erforderlich macht.

Die Diagnose einer bakteriellen Meningitis umfasst in der Regel eine klinische Untersuchung, eine Lumbalpunktion zur Analyse des Liquors und bildgebende Untersuchungen wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT). Die unverzügliche Einleitung einer Antibiotikatherapie ist unerlässlich, um schwerwiegende Komplikationen zu verhindern und die Sterblichkeit zu senken. Unterstützende Maßnahmen, einschließlich Flüssigkeitsmanagement und Kontrolle des intrakraniellen Drucks, sind ebenfalls wichtige Bestandteile der Behandlung.

Bakterielle Meningitis wird in erster Linie durch bakterielle Erreger wie Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis und andere verursacht. Zu den Risikofaktoren für eine bakterielle Meningitis gehören junges Alter, eine geschwächte Immunabwehr, kürzliche Atemwegs- oder Ohrinfektionen und enger Kontakt mit infizierten Personen.

Zu den Präventivmaßnahmen gegen bakterielle Meningitis gehört die Impfung, insbesondere für Säuglinge, Kinder und Personen, die aufgrund von Erkrankungen oder Lebensgewohnheiten ein erhöhtes Risiko haben. Gute Hygiene, das Vermeiden von engem Kontakt mit Erkrankten und das Aufsuchen eines Arztes bei Verdachtsfällen können ebenfalls dazu beitragen, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Die Biologie dahinter

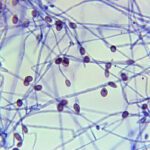

Eine bakterielle Meningitis befällt in erster Linie das zentrale Nervensystem (ZNS), insbesondere die Hirnhäute – die Schutzmembranen, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben. Das ZNS fungiert als Kommandozentrale des Körpers und steuert und koordiniert verschiedene Körperfunktionen wie Denken, Bewegung, Empfindung und autonome Prozesse. Die Hirnhäute spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität des ZNS, indem sie das empfindliche Nervengewebe physisch stützen und abpolstern.

Bei der bakteriellen Meningitis löst das Eindringen bakterieller Krankheitserreger eine Entzündungsreaktion in den Hirnhäuten aus. Diese Immunreaktion beinhaltet die Aktivierung verschiedener Immunzellen und die Freisetzung von Entzündungsmediatoren. In der Folge entzünden sich die Hirnhäute, was zu Schwellungen, Gewebeschäden und erhöhtem Druck im ZNS führt. Diese Störung der normalen physiologischen Umgebung des ZNS beeinträchtigt die neuronale Signalübertragung und Funktion. Infolgedessen treten bei Personen, die an bakterieller Meningitis erkrankt sind, Symptome wie starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, veränderter Geisteszustand und neurologische Defizite auf.

Unbehandelt kann die bakterielle Meningitis schnell fortschreiten und zu schweren Komplikationen wie Hirnschäden, Krampfanfällen, Hörverlust und sogar zum Tod führen. Daher sind eine rasche Diagnose und ein rasches Eingreifen von entscheidender Bedeutung, um langfristige neurologische Folgeschäden zu verhindern und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern.

Arten und Symptome

Im folgenden Abschnitt gehen wir auf die verschiedenen Arten und Symptome der bakteriellen Meningitis ein und beleuchten die unterschiedlichen klinischen Erscheinungsbilder, die mit den verschiedenen bakteriellen Erregern einhergehen. Das Verständnis dieser Nuancen ist für eine genaue Diagnose, eine gezielte Behandlung und ein effektives Management dieser schweren Infektion von entscheidender Bedeutung.

Durch Haemophilus Influenzae verursachte Hirnhautentzündung:

Diese Art der bakteriellen Meningitis betrifft vor allem Säuglinge und Kleinkinder, insbesondere solche, die nicht gegen Haemophilus influenzae Typ b (Hib) geimpft wurden. Zu den typischen Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, schlechte Nahrungsaufnahme und Lethargie. Bei Säuglingen können unspezifische Anzeichen wie Unruhe und Nahrungsverweigerung auftreten. Im weiteren Verlauf der Infektion können die Betroffenen schwerwiegendere Symptome entwickeln, darunter Krampfanfälle oder Koma. Die Komplikationen der Haemophilus influenzae-Meningitis können schwerwiegend sein, insbesondere wenn sie unbehandelt bleibt. Dazu können Hörverlust, Entwicklungsverzögerungen und dauerhafte Hirnschäden gehören. Seit der Einführung des Hib-Impfstoffs in die Routineimpfung von Kindern ist die Häufigkeit von Haemophilus influenzae-Meningitis in vielen Regionen jedoch drastisch zurückgegangen.

Pneumokokken-Meningitis:

Streptococcus pneumoniae, ein häufig vorkommendes Bakterium, das für Atemwegsinfektionen verantwortlich ist, kann auch Meningitis verursachen. Pneumokokkenmeningitis tritt in der Regel nach Infektionen der oberen Atemwege oder Lungenentzündung auf. Zu den Symptomen gehören plötzliches Fieber, starke Kopfschmerzen, ein steifer Nacken und Verwirrung. Außerdem kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Lichtempfindlichkeit (Photophobie) kommen. Der Schweregrad der Symptome kann variieren, wobei einige Patienten schnell in einen Zustand der Bewusstseinsstörung verfallen. Die Komplikationen der Pneumokokkenmeningitis können von Hirnschäden und Hörverlust bis hin zu septischem Schock und Tod reichen, wenn nicht umgehend eine Antibiotikatherapie eingeleitet wird. Durch die Impfung gegen Streptococcus pneumoniae, insbesondere durch den Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV13), konnte die Häufigkeit der Pneumokokken-Meningitis bei Kindern und Erwachsenen deutlich gesenkt werden.

Streptokokken-Meningitis:

Verschiedene Streptokokkenarten, darunter Streptococcus agalactiae (Streptokokken der Gruppe B) und Streptococcus pyogenes, können eine Hirnhautentzündung verursachen, wenn auch weniger häufig als andere Erreger. Die Symptome der Streptokokken-Meningitis ähneln denen anderer Arten von bakterieller Meningitis und können Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Verwirrtheit und Lichtscheu umfassen. Streptokokkenmeningitis kann zu schweren Komplikationen wie Hirnschäden, Hörverlust und kognitiven Beeinträchtigungen führen, wenn sie nicht umgehend diagnostiziert und mit geeigneten Antibiotika behandelt wird. Streptokokken der Gruppe B sind bei schwangeren Frauen besonders besorgniserregend, da sie während der Geburt auf das Neugeborene übertragen werden können, was zu einer lebensbedrohlichen neonatalen Meningitis führen kann. Schwangere Frauen werden routinemäßig auf eine Kolonisierung mit Streptokokken der Gruppe B gegen Ende der Schwangerschaft untersucht, um eine vertikale Übertragung auf das Kind während der Geburt zu verhindern.

Staphylokokken-Meningitis:

Staphylococcus aureus, ein häufiges Bakterium, das auf der Haut und den Schleimhäuten vorkommt, kann eine Hirnhautentzündung (Meningitis) verursachen, vor allem bei Personen mit einer Grunderkrankung oder bei Personen, die sich invasiven medizinischen Eingriffen unterzogen haben. Zu den Symptomen einer Staphylokokkenmeningitis gehören Fieber, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und ein veränderter Geisteszustand. In schweren Fällen können die Patienten aufgrund der Abszessbildung im Gehirn oder Rückenmark neurologische Defizite entwickeln. Staphylokokkenmeningitis wird häufig mit Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen in Verbindung gebracht, z. B. mit postoperativer Meningitis oder Meningitis im Zusammenhang mit der Verwendung von intrakraniellen Geräten. Um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern und das Risiko von Komplikationen zu verringern, ist eine rasche Diagnose und Behandlung mit geeigneten Antibiotika unerlässlich.

Andere bakterielle Meningitis:

Weniger verbreitete bakterielle Krankheitserreger wie Escherichia coli und Klebsiella-Spezies können ebenfalls eine Meningitis verursachen, wenn auch seltener als andere Organismen. Diese Erreger können durch hämatogene Ausbreitung von entfernten Infektionsherden oder durch direkte Ausbreitung von benachbarten Strukturen in das zentrale Nervensystem gelangen. Die Symptome einer E. coli- oder Klebsiella-Meningitis können variieren, umfassen jedoch häufig Fieber, Kopfschmerzen und Anzeichen einer Hirnhautreizung wie Nackensteifigkeit. In schweren Fällen können die Patienten systemische Komplikationen wie Septikämie, disseminierte intravasale Gerinnung (DIC) oder Multiorganversagen entwickeln. Eine rasche Diagnose und die Einleitung einer angemessenen Antibiotikatherapie sind entscheidend für die Verbesserung der Ergebnisse und die Verhinderung der Ausbreitung der Infektion.

Impfungen gegen häufige bakterielle Erreger, gute Hygienepraktiken und rechtzeitiges medizinisches Eingreifen sind die wichtigsten Strategien, um bakterielle Meningitis und die damit verbundenen Komplikationen zu verhindern.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnostik der bakteriellen Meningitis umfasst einen vielschichtigen Ansatz, um die zugrunde liegende Ursache genau zu ermitteln und das Ausmaß der Entzündung zu beurteilen. Dazu gehört eine gründliche klinische Untersuchung, gefolgt von spezifischen Labortests und bildgebenden Untersuchungen.

Klinische Untersuchung:

Eine umfassende Anamnese ist von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Risikofaktoren und Symptome, die auf eine bakterielle Meningitis hindeuten, wie Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und veränderter Geisteszustand, zu ermitteln. Der Arzt erkundigt sich nach kürzlich aufgetretenen Atemwegs- oder Ohrinfektionen, kürzlichen Reisen, Kontakt zu kranken Personen und Impfungen, da diese Faktoren wertvolle Hinweise auf die Ätiologie der Erkrankung liefern können. Eine gründliche körperliche Untersuchung konzentriert sich auf die neurologische Beurteilung, einschließlich der Beurteilung des mentalen Status, der Beurteilung der meningealen Anzeichen (Nackensteifigkeit, Kernig-Zeichen, Brudzinski-Zeichen), der Untersuchung der Hirnnerven, der Beurteilung der motorischen und sensorischen Funktionen und der Beurteilung der Reflexe. Diese Untersuchungen helfen, die Entzündung zu lokalisieren und den Schweregrad der Erkrankung zu beurteilen.

Labortests und Bildgebung:

- Analyse des Liquor cerebrospinalis (Liquor): Durch eine Lumbalpunktion wird Liquor gewonnen, der dann auf die Anzahl der weißen Blutkörperchen, den Proteingehalt, den Glukosespiegel und das Vorhandensein von Bakterien oder anderen Krankheitserregern untersucht wird. Liquorkultur und Gram-Färbung helfen bei der Identifizierung des spezifischen bakteriellen Erregers, der für die Infektion verantwortlich ist.

- Blutuntersuchungen: Es werden Blutkulturen angelegt, um Bakterien im Blutkreislauf zu identifizieren, was bei der Diagnose einer bakteriellen Meningitis hilfreich ist. Darüber hinaus können Bluttests Anzeichen einer systemischen Entzündung aufzeigen, z. B. eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen und Entzündungsmarker.

- Computertomographie (CT): Eine Computertomographie des Kopfes kann zunächst durchgeführt werden, um andere intrakranielle Anomalien oder Kontraindikationen für eine Lumbalpunktion auszuschließen, z. B. einen erhöhten Hirndruck.

- Magnetresonanztomographie (MRT): Mit Hilfe der MRT können detaillierte Bilder des Gehirns und der Hirnhäute erstellt werden, die bei der Diagnose und Bewertung von Komplikationen wie Abszessbildung oder Ventrikulitis hilfreich sind.

Diese diagnostischen Verfahren erleichtern, wenn sie zusammen angewendet werden, eine genaue Diagnose, leiten geeignete Behandlungsentscheidungen an und helfen, das Vorhandensein von Komplikationen im Zusammenhang mit bakterieller Meningitis zu beurteilen.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung einer bakteriellen Meningitis umfasst einen umfassenden Ansatz, der darauf abzielt, die zugrunde liegende Infektion zu behandeln, die Symptome zu lindern, Komplikationen zu verhindern und die Genesung des Patienten zu unterstützen. Im Folgenden werden die wichtigsten Komponenten der Therapie und der Behandlungen beschrieben:

Antimikrobielle Therapie:

Bei Verdacht auf eine bakterielle Meningitis ist die sofortige Einleitung einer empirischen Antibiotikatherapie unerlässlich, bis der ursächliche Erreger bestätigt ist. Die empirische Therapie besteht in der Regel aus Breitspektrum-Antibiotika wie Cephalosporinen der dritten Generation (z. B. Ceftriaxon oder Cefotaxim) oder Ampicillin plus einem Cephalosporin der dritten Generation, die je nach Alter des Patienten, Immunkompetenz und lokalen Resistenzmustern gegen antimikrobielle Mittel angepasst werden. Sobald der verursachende Erreger identifiziert ist, kann die Antibiotikatherapie entsprechend angepasst werden, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.

Unterstützende Pflege:

Unterstützende Maßnahmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Symptome und der Verhinderung von Komplikationen im Zusammenhang mit bakterieller Meningitis. Dazu können gehören:

- Flüssigkeitsmanagement: Intravenöse Flüssigkeitszufuhr zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr und zur Vermeidung von Dehydrierung, insbesondere bei Patienten mit Fieber und erhöhtem Flüssigkeitsverlust.

- Fieberkontrolle: Fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen werden zur Linderung von Fieber und Unwohlsein eingesetzt.

- Schmerzbehandlung: Zur Linderung von Kopfschmerzen und anderen damit verbundenen Schmerzen können Analgetika verschrieben werden.

- Behandlung von Krampfanfällen: Antiepileptika werden verabreicht, um Krampfanfälle zu kontrollieren, die als Komplikation der Meningitis auftreten können.

- Überwachung des intrakraniellen Drucks: In schweren Fällen kann eine Überwachung und Behandlung des Hirndrucks erforderlich sein, um neurologische Komplikationen zu verhindern.

Immunmodulatorische Therapie:

Bei bakterieller Meningitis, die mit einer Entzündung einhergeht, können ergänzende Therapien wie Kortikosteroide in Betracht gezogen werden, um die Entzündung zu verringern und neurologische Folgeerscheinungen zu verhindern. Dexamethason ist das am häufigsten verwendete Kortikosteroid, das in bestimmten Fällen, insbesondere bei einer durch Streptococcus pneumoniae verursachten Meningitis, entweder vor oder gleichzeitig mit einer Antibiotikatherapie verabreicht wird.

Chirurgische Eingriffe:

In bestimmten Fällen kann ein chirurgischer Eingriff gerechtfertigt sein, um Komplikationen wie z. B. die folgenden zu behandeln:

- Drainage von Abszessen: Bei intrakraniellen Abszessen oder Empyemen kann eine chirurgische Drainage erforderlich sein.

- Ventrikulärer Shunt: Ein ventrikuloperitonealer Shunt kann bei einem Hydrozephalus infolge einer bakteriellen Meningitis erforderlich sein.

Eine engmaschige Überwachung des klinischen Zustands, der Laborparameter und der neurologischen Bildgebung ist während des gesamten Behandlungsverlaufs unerlässlich, um das Ansprechen auf die Therapie zu beurteilen und etwaige Komplikationen rechtzeitig zu erkennen.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren der bakteriellen Meningitis ist entscheidend für eine wirksame Prävention und Behandlung dieser schweren Erkrankung.

Ursachen:

Eine bakterielle Meningitis entsteht, wenn Bakterien die schützenden Barrieren, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben, durchdringen und typischerweise von Infektionen in anderen Teilen des Körpers stammen. Diese Erreger dringen in die Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor) ein und lösen eine intensive Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem (ZNS) aus. Diese Immunreaktion führt zu Gewebeschäden und den charakteristischen Symptomen einer Meningitis. Verschiedene Arten der bakteriellen Meningitis können unterschiedliche Erreger haben; so verursacht Neisseria meningitidis häufig eine Meningokokken-Meningitis, während Streptococcus pneumoniae häufig zu einer Pneumokokken-Meningitis führt. Unabhängig vom spezifischen Erreger bleibt der grundlegende Mechanismus gleich: eine bakterielle Invasion in das ZNS, die eine Entzündungskaskade auslöst.

Risikofaktoren:

Verschiedene demografische, umweltbedingte und medizinische Faktoren können Menschen für eine bakterielle Meningitis prädisponieren:

- Alter: Säuglinge, Kleinkinder und ältere Erwachsene sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, wobei Säuglinge aufgrund ihres unreifen Immunsystems besonders gefährdet sind.

- Immungeschwächter Status: Erkrankungen wie HIV/AIDS, Diabetes, Krebs oder eine immunsuppressive Therapie schwächen die Fähigkeit des Körpers, Infektionen abzuwehren.

- Kürzlich aufgetretene Infektionen: Infektionen der Atemwege oder der Ohren, wie Otitis media oder Lungenentzündung, können die Ausbreitung von Bakterien auf das ZNS erleichtern.

- Enger Kontakt: Das Leben auf engem Raum oder der enge Kontakt mit einer infizierten Person erhöht das Übertragungsrisiko.

- Medizinische Verfahren: Durch invasive Eingriffe im ZNS, wie z. B. neurochirurgische Eingriffe oder das Einsetzen von intrakraniellen Geräten, können Bakterien in das ZNS gelangen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit einer bakteriellen Meningitis erhöhen können, ihr Vorhandensein aber keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit darstellt. Umgekehrt können auch Personen ohne diese Risikofaktoren eine Meningitis entwickeln, was das komplexe Zusammenspiel der an der Krankheitsentwicklung beteiligten Faktoren verdeutlicht.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose der bakteriellen Meningitis ist für Ärzte und Patienten gleichermaßen wichtig, um Behandlungsentscheidungen zu treffen und Einblicke in die zu erwartenden Ergebnisse zu erhalten.

Krankheitsverlauf:

Der Verlauf einer bakteriellen Meningitis verläuft in der Regel in mehreren Phasen. Zunächst durchbrechen die Bakterien die schützenden Barrieren, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben, was zum Auftreten von Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit führt.

Mit dem Fortschreiten der Infektion verstärkt sich die Entzündung im ZNS, was zu schwereren Symptomen wie verändertem Geisteszustand, Photophobie und Krampfanfällen führt. Ohne sofortige Behandlung kann die bakterielle Meningitis schnell zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Hirnödem, Hirnbruch und septischem Schock führen.

Die durch Streptococcus pneumoniae verursachte Pneumokokken-Meningitis beispielsweise beginnt oft mit einem plötzlichen Auftreten von Symptomen, die unbehandelt rasch zu einer schweren Erkrankung führen. Dagegen kann eine durch Haemophilus influenzae verursachte Meningitis schleichend beginnen, wobei sich die Symptome im Laufe der Zeit allmählich verschlimmern.

Prognose:

Die Prognose der bakteriellen Meningitis hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem vom verursachenden Organismus, der Schnelligkeit des Behandlungsbeginns und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten.

Die akute bakterielle Meningitis ist mit einer erheblichen Morbidität und Mortalität verbunden, insbesondere wenn sie unbehandelt bleibt oder die Behandlung verzögert wird. So kann beispielsweise eine durch Streptococcus pneumoniae verursachte Pneumokokken-Meningitis zu schweren neurologischen Defiziten oder zum Tod führen, wenn sie nicht umgehend diagnostiziert und mit geeigneten Antibiotika behandelt wird.

Trotz Fortschritten in der medizinischen Versorgung kann die Krankheit immer noch zu langfristigen Behinderungen oder zum Tod führen. Bei rechtzeitiger und angemessener Antibiotikatherapie verbessert sich die Prognose jedoch erheblich, insbesondere bei Fällen, die durch Bakterien verursacht werden, die für verfügbare Antibiotika empfindlich sind.

Die frühzeitige Erkennung der Symptome und der rasche Beginn der Behandlung sind entscheidend für die Verbesserung der Ergebnisse und die Verringerung des Risikos von Komplikationen. Während einige Personen eine vollständige Genesung erfahren, benötigen andere möglicherweise eine fortlaufende medizinische Versorgung und Rehabilitation, um verbleibende Symptome oder Behinderungen zu bewältigen.

Insgesamt ist die Prognose für bakterielle Meningitis nach wie vor verhalten, was die Bedeutung von Präventivmaßnahmen und rechtzeitigem Eingreifen zur Milderung der Folgen unterstreicht.

Prävention

Die Vorbeugung der bakteriellen Meningitis ist von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der Häufigkeit und der Auswirkungen dieser potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung. Verschiedene Präventionsmaßnahmen zielen darauf ab, die Übertragung von bakteriellen Erregern zu begrenzen und das Infektionsrisiko zu verringern.

Impfung:

Die Impfung gilt als eine der wirksamsten Präventionsstrategien gegen bakterielle Meningitis. Impfungen gegen bestimmte bakterielle Krankheitserreger wie Haemophilus influenzae Typ b (Hib), Streptococcus pneumoniae und Neisseria meningitidis haben die Häufigkeit der durch diese Organismen verursachten Meningitis deutlich verringert. Routineimpfungen im Kindesalter, einschließlich des Hib-Impfstoffs und des Pneumokokken-Konjugatimpfstoffs, haben entscheidend dazu beigetragen, bakterielle Meningitis bei Kindern zu verhindern. Darüber hinaus werden Meningokokken-Impfstoffe wie der Meningokokken-Konjugatimpfstoff und der Impfstoff gegen Meningokokken der Serogruppe B für Jugendliche und junge Erwachsene zum Schutz vor Meningokokken-Meningitis empfohlen.

Hygienepraktiken:

Gute Hygienegewohnheiten können ebenfalls dazu beitragen, die Verbreitung der bakteriellen Meningitis zu verhindern. Dazu gehören häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife, das Abdecken von Husten und Niesen mit einem Taschentuch oder dem Ellenbogen und das Vermeiden von engem Kontakt mit kranken Personen.

Prophylaktische Antibiotika:

Bei Personen mit erhöhtem Meningitis-Risiko, z. B. bei bestimmten Erkrankungen oder Reisen in Meningitis-Endemiegebiete, können prophylaktische Antibiotika empfohlen werden. Diese vorbeugende Maßnahme zielt darauf ab, Bakterien aus dem Nasen-Rachen-Raum auszurotten, bevor sie eine invasive Erkrankung verursachen können.

Lebensstil-Faktoren:

Darüber hinaus kann die Aufrechterhaltung der allgemeinen Gesundheit und Immunität durch eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichenden Schlaf und den Verzicht auf Tabak und übermäßigen Alkoholkonsum dazu beitragen, die Abwehrkräfte des Körpers gegen bakterielle Infektionen zu stärken.

Bemühungen um die öffentliche Gesundheit:

Die Bemühungen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der Überwachung, der Untersuchung von Krankheitsausbrüchen und der Aufklärungskampagnen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Prävention bakterieller Meningitis in größerem Umfang. Die rechtzeitige Erkennung und Reaktion auf Ausbrüche sowie die Verbreitung genauer Informationen über Impfungen und Hygienepraktiken sind wesentliche Bestandteile umfassender Präventionsstrategien.

Zusammenfassung

Die bakterielle Meningitis ist durch eine Entzündung der schützenden Membranen, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben, aufgrund einer bakteriellen Invasion gekennzeichnet und äußert sich durch Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen und veränderten Geisteszustand. Verschiedene bakterielle Erreger, darunter Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae und Neisseria meningitidis, können unterschiedliche Arten von Meningitis verursachen, die jeweils unterschiedliche klinische Merkmale und Komplikationen aufweisen. Eine rasche Diagnose durch klinische Beurteilung und Labortests, gefolgt von einer Antibiotikatherapie, ist zur Vermeidung schwerer Komplikationen unerlässlich. Zu den Risikofaktoren für bakterielle Meningitis gehören junges Alter, ein geschwächter Immunstatus, kürzliche Infektionen und enger Kontakt mit infizierten Personen. Vorbeugende Maßnahmen konzentrieren sich auf Impfungen, Hygienepraktiken, prophylaktische Antibiotika und Faktoren des Lebensstils, um die bakterielle Übertragung zu begrenzen und das Infektionsrisiko zu verringern. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Betroffenen bei Verdachtsfällen umgehend einen Arzt aufsuchen, um die Auswirkungen dieser potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung zu minimieren.