Beschreibung

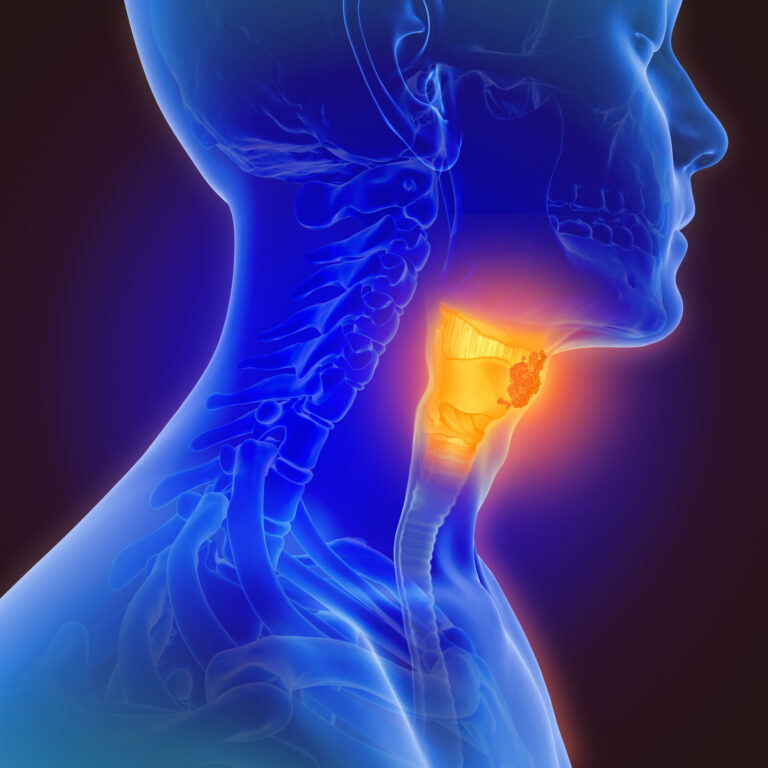

Bösartige Neubildungen der Luftröhre stellen eine eigene Gruppe von bösartigen Erkrankungen dar, die die Luftröhre betreffen und erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben. Diese Tumore entstehen in der Luftröhrenauskleidung und führen zu einer Reihe von Symptomen wie anhaltendem Husten, Keuchen, Heiserkeit und Atembeschwerden. Sie können in verschiedene Typen eingeteilt werden, darunter adenoid-zystisches Karzinom, Plattenepithelkarzinom und mukoepidermoidales Karzinom, die jeweils unterschiedliche Merkmale und Behandlungsansätze aufweisen.

Das Auftreten von Trachealtumoren ist im Vergleich zu anderen Krebsarten relativ selten und macht nur einen kleinen Teil der bösartigen Neubildungen aus. In der Vergangenheit war es aufgrund ihrer Seltenheit und unterschiedlichen Erscheinungsformen schwierig, Trachealtumoren zu verstehen und zu diagnostizieren. Fortschritte in der medizinischen Bildgebung und bei diagnostischen Verfahren haben die Früherkennung und Behandlungsstrategien verbessert.

Tumore der Luftröhre können zu Komplikationen führen, die die Atemfunktion erheblich beeinträchtigen. Wenn Tumore wachsen, können sie die Atemwege blockieren und so zu Atembeschwerden und häufigen Atemwegsinfektionen führen. Darüber hinaus können sie in benachbarte Strukturen eindringen, was zu Schmerzen und einer Kompression der Blutgefäße führt, was wiederum Blutungen verursachen kann. Das Risiko einer Metastasierung in entfernte Organe kann sich auch auf die allgemeine Gesundheit auswirken und eine umfassende Behandlung erforderlich machen.

Eine genaue Diagnose erfordert eine Kombination aus bildgebenden Verfahren wie CT-Scans und Bronchoskopie sowie eine Biopsie zur Gewebeuntersuchung. Die Behandlungsstrategien werden auf die Art, Größe und Lage des Tumors zugeschnitten. Zu den Optionen gehören chirurgische Resektion, Strahlentherapie, Chemotherapie und Trachealstents zur Linderung von Atemwegsobstruktionen.

Die genauen Ursachen von Luftröhrentumoren sind nicht vollständig geklärt, aber Faktoren wie Tabakrauchexposition, Umweltschadstoffe und genetische Veranlagung können zu ihrer Entwicklung beitragen. Personen, die in der Vergangenheit geraucht haben oder Karzinogenen ausgesetzt waren, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Auch die berufliche Exposition gegenüber bestimmten Substanzen kann die Anfälligkeit erhöhen.

Die Prävention von Luftröhrentumoren umfasst eine gesunde Lebensweise, die Vermeidung von Tabakkonsum und die Minimierung der Exposition gegenüber Umweltkarzinogenen. Für Personen in Hochrisikobranchen sind Arbeitsschutzmaßnahmen unerlässlich. Regelmäßige medizinische Untersuchungen erleichtern die Früherkennung und ein schnelles Eingreifen bei Auftreten von Symptomen, wodurch die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang verbessert werden.

Die Biologie dahinter

Die Luftröhre, auch Trachea genannt, ist eine wichtige anatomische Struktur, die für den Luftdurchgang zwischen Rachen und Lunge verantwortlich ist. Sie spielt eine wesentliche Rolle im Atmungssystem, indem sie die kontinuierliche Sauerstoffversorgung des Körpers und die Ausscheidung von Kohlendioxid sicherstellt. Die Luftröhre besteht aus einem zylindrischen Rohr, das aus Knorpelringen besteht, die strukturelle Unterstützung bieten, um die Atemwege offen zu halten.

Bei normaler Funktion dient die Luftröhre als Luftkanal, der die Luft von den oberen Atemwegen zu den Lungen leitet. Die Wände der Luftröhre sind mit einer speziellen Zellschicht ausgekleidet, die Schleim produziert, der dabei hilft, Staub, Krankheitserreger und andere Partikel in der eingeatmeten Luft einzufangen. Winzige haarähnliche Strukturen, sogenannte Zilien, säumen die Innenfläche der Luftröhre und bewegen sich in koordinierten Bewegungen, um den eingeschlossenen Schleim und die Partikel nach oben in Richtung Rachen zu befördern. Dieser mukoziliäre Reinigungsmechanismus hilft, die Atemwege sauber zu halten und verhindert, dass potenzielle Reizstoffe das empfindliche Lungengewebe erreichen.

Bösartige Neubildungen, die die Luftröhre betreffen, stören diesen komplizierten Atmungsprozess. Wenn sich Tumore in der Luftröhrenauskleidung entwickeln, können sie die Atemwege verstopfen und den Luftstrom zu und von den Lungen behindern. Diese Verstopfung kann zu Atembeschwerden, Kurzatmigkeit und einer verminderten Sauerstoffversorgung des Körpergewebes führen. Darüber hinaus können diese Tumore den mukoziliären Reinigungsmechanismus beeinträchtigen, wodurch die Fähigkeit, Schleim und Partikel effektiv aus den Atemwegen zu entfernen, beeinträchtigt wird. Diese Störung erhöht das Risiko von Atemwegsinfektionen und kann zur Ansammlung von Sekreten beitragen, die den Luftweg weiter verstopfen.

Je nach Lage, Größe und Invasionsgrad des Tumors kann es zu strukturellen Veränderungen in der Luftröhre und den angrenzenden Geweben kommen. Dies kann zu einer Verengung der Atemwege führen, die normale Dynamik des Luftstroms verändern und möglicherweise Atemnot verursachen. Darüber hinaus können Krebszellen, die in umliegende Gewebe und Blutgefäße eindringen, die optimale Funktion der Luftröhre beeinträchtigen und sich auf entfernte Stellen im Körper ausbreiten.

Arten und Symptome

Verschiedene Arten von bösartigen Neubildungen können die Luftröhre betreffen, wobei jede Art spezifische Merkmale und Symptome aufweist, die eine präzise Diagnose und maßgeschneiderte Behandlungsansätze ermöglichen. Diese Arten werden nach ihrem Gewebsursprung und ihren Wachstumsmustern kategorisiert. Das Verständnis dieser Unterschiede ist für die wirksame Versorgung von Personen mit Luftröhrentumoren von entscheidender Bedeutung.

Plattenepithelkarzinom:

Das Plattenepithelkarzinom ist die häufigste Art von bösartigen Neubildungen, die die Luftröhre betreffen. Dieser Tumor geht von den Plattenepithelzellen aus, die die Luftröhre auskleiden, und manifestiert sich oft als Wachstum, das die Atemwege verengt. Zu den Symptomen können anhaltender Husten, Keuchen, Kurzatmigkeit und Schluckbeschwerden gehören. Wenn der Tumor fortschreitet, kann er zu Atembeschwerden und Stimmveränderungen führen.

Adenoides zystisches Karzinom:

Das adenoide zystische Karzinom, eine weitere häufige Art, entsteht aus Drüsenzellen in der Luftröhre. Diese Tumore wachsen in der Regel langsam und können Symptome wie Heiserkeit, Husten und Atembeschwerden hervorrufen. Die Wucherungen können umliegende Strukturen infiltrieren und möglicherweise Schmerzen und Beschwerden im Brust- oder Rachenraum verursachen.

Mukoepidermoidales Karzinom:

Das mukoepidermoidale Karzinom ist eine relativ seltene Art von Luftröhrentumor, der von den schleimproduzierenden Zellen der Atemwege ausgeht. Diese Tumore können Symptome wie anhaltenden Husten, Keuchen und Atemwegsinfektionen verursachen. Je nach Lage und Größe können sie die Atemwege blockieren und Atembeschwerden verursachen.

Komplikationen:

Komplikationen, die durch bösartige Neubildungen der Luftröhre entstehen, können das Wohlbefinden eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Diese Komplikationen variieren je nach Art, Stadium und Lage des Tumors. Eine Atemwegsobstruktion ist eine häufige Komplikation, die zu schweren Atembeschwerden führen kann und möglicherweise Notfallmaßnahmen erfordert, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Wachstum von Tumoren kann auch benachbarte Blutgefäße beeinträchtigen, was zu Blutungen oder dem Risiko eines plötzlichen Risses führen kann. Mit fortschreitender Tumorentwicklung können sie in benachbarte Strukturen eindringen, Schmerzen und Beschwerden verursachen und die allgemeine Lebensqualität beeinträchtigen. Eine frühzeitige Erkennung und angemessene Behandlung von Komplikationen sind unerlässlich, um optimale Ergebnisse für Menschen zu gewährleisten, die von Tumoren der Luftröhre betroffen sind.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue und umfassende Diagnostik spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und dem Verständnis bösartiger Neubildungen der Luftröhre. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Ansätze zur Diagnose dieser Tumoren untersucht, die eine rechtzeitige Intervention und personalisierte Behandlungsstrategien ermöglichen.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche Anamnese und eine umfassende körperliche Untersuchung sind die ersten Schritte bei der Diagnose von Luftröhrentumoren. Die Anamnese dient dazu, wichtige Informationen über Symptome, Vorerkrankungen und Risikofaktoren zu sammeln. Betroffene können Symptome wie anhaltenden Husten, Keuchen, Stimmveränderungen und Atembeschwerden melden. Die körperliche Untersuchung konzentriert sich auf die Beurteilung der Funktion und Struktur der Luftröhre sowie auf die Erkennung sichtbarer Anomalien. Ärzte untersuchen den Hals auf Schwellungen, Druckempfindlichkeit oder Knoten, die auf ein Tumorwachstum hinweisen könnten. Darüber hinaus kann die Untersuchung des Brustkorbs Anzeichen von Atemnot oder Veränderungen der Lungengeräusche aufdecken. Die Kombination aus Anamnese und körperlicher Untersuchung bildet die Grundlage für weitere diagnostische Untersuchungen.

Laboruntersuchungen und Bildgebung:

Endoskopie: Mit einem Endoskop – einem biegsamen Schlauch mit Kamera – kann das Innere der Luftröhre direkt sichtbar gemacht werden. Dieses Verfahren hilft bei der Identifizierung von Tumoren, ihrer Lage und ihrer Eigenschaften.

Biopsie: Ein entscheidender Schritt besteht darin, eine Gewebeprobe aus dem verdächtigen Tumor für eine mikroskopische Untersuchung zu entnehmen. Die Biopsieergebnisse bestimmen die Tumorart und -aggressivität und dienen als Grundlage für spätere Behandlungsentscheidungen.

CT-Scan (Computertomographie): Dieses bildgebende Verfahren liefert detaillierte Querschnittsbilder der Luftröhre und der umliegenden Strukturen. Es hilft bei der Beurteilung der Tumorgröße, -lage und potenziellen Invasion.

MRT (Magnetresonanztomographie): Die MRT liefert detaillierte Bilder, die Einblicke in die Beziehung des Tumors zu benachbarten Geweben geben und bei der Bestimmung des Ausmaßes der Ausbreitung helfen.

Positronen-Emissions-Tomographie (PET): PET-Scans erkennen Bereiche mit erhöhter Stoffwechselaktivität und helfen so bei der Identifizierung von Regionen mit potenziell krebsartigem Gewebe.

Bronchoskopie: Ein spezielles Endoskop wird in die Atemwege eingeführt, um die Luftröhrenwand direkt sichtbar zu machen und bei Bedarf Biopsieproben zu entnehmen.

Röntgenaufnahmen: Wenngleich weniger detailliert, können Röntgenaufnahmen einen ersten Überblick über die Struktur der Luftröhre und das Vorhandensein abnormaler Massen geben.

Diese diagnostischen Verfahren, die einzeln oder in Kombination eingesetzt werden, tragen zu einem umfassenden Verständnis der Eigenschaften, des Ausmaßes und der möglichen Auswirkungen des Tumors auf das umliegende Gewebe bei.

Therapie und Behandlungen

Wirksame Behandlungsstrategien für bösartige Neubildungen der Luftröhre sind unerlässlich, um die Ergebnisse zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in die verschiedenen therapeutischen Ansätze, die von Gesundheitsdienstleistern zur Behandlung dieser Tumoren eingesetzt werden.

Chirurgische Eingriffe:

Chirurgische Eingriffe spielen eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Tumoren der Luftröhre, da sie darauf abzielen, das Krebsgewebe zu entfernen und gleichzeitig die Funktion der Luftröhre zu erhalten. Der spezifische chirurgische Ansatz hängt von Faktoren wie der Größe des Tumors, seiner Lage und dem Ausmaß der Invasion ab. Die transorale Laser-Mikrochirurgie ermöglicht die präzise Entfernung von Tumoren durch den Mund, wodurch äußere Einschnitte minimiert werden. Bei größeren oder komplexen Tumoren kann eine offene Operation erforderlich sein, um eine vollständige Tumorentfernung zu gewährleisten. In manchen Fällen werden Luftröhrenresektionen und Rekonstruktionen mit angrenzenden Geweben oder Transplantaten durchgeführt, um die Integrität der Atemwege zu erhalten.

Strahlentherapie:

Bei der Strahlentherapie werden hochenergetische Strahlen eingesetzt, um Krebszellen gezielt zu zerstören. Bei der externen Strahlentherapie wird die Strahlung präzise auf die Tumorstelle fokussiert, wodurch Schäden an gesundem Gewebe minimiert werden. Die Strahlentherapie kann als primäre Behandlung bei inoperablen Tumoren oder in Verbindung mit einer Operation eingesetzt werden, um die Chancen auf eine vollständige Tumorentfernung zu erhöhen. Bei Personen, die sich keiner Operation unterziehen können, zielt die Strahlentherapie darauf ab, den Tumor zu verkleinern und Symptome wie Atemwegsobstruktion zu lindern.

Chemotherapie:

Bei der Chemotherapie werden starke Medikamente verabreicht, die gezielt Krebszellen zerstören. Obwohl sie bei Trachealtumoren weniger häufig eingesetzt wird, kann eine Chemotherapie bei fortgeschrittenen oder metastasierenden Erkrankungen eingesetzt werden. Sie kann als eigenständige Behandlung oder in Kombination mit einer Operation oder Strahlentherapie verabreicht werden. Der systemische Ansatz der Chemotherapie zielt auf Krebszellen im gesamten Körper ab, sodass sie sich zur Behandlung von Tumoren eignet, die sich über die Luftröhre hinaus ausgebreitet haben.

Zielgerichtete Therapie:

Zielgerichtete Therapien konzentrieren sich auf spezifische molekulare Signalwege, die zum Krebswachstum beitragen. Diese Therapien hemmen das Fortschreiten des Tumors, während gesunde Zellen verschont bleiben. Wenn spezifische genetische Mutationen oder überexprimierte Proteine im Tumor identifiziert werden, können zielgerichtete Therapien präzise Interventionen bieten. Diese Therapien entwickeln sich weiter und bieten vielversprechende Optionen für Patienten mit spezifischen genetischen Veränderungen.

Palliativmedizin:

Bei Personen mit fortgeschrittenen oder wiederkehrenden Tumoren konzentriert sich die Palliativversorgung auf die Symptombehandlung, Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität. Multidisziplinäre Teams kümmern sich um die körperlichen, emotionalen und psychologischen Aspekte der Versorgung. Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft für die Linderung von Symptomen wie Atemwegsobstruktion, Schmerzen und Atembeschwerden.

Klinische Studien:

Die Teilnahme an klinischen Studien ermöglicht den Zugang zu innovativen Behandlungen und trägt zur Weiterentwicklung der Krebsbehandlung bei. Therapien in der Erprobung geben Menschen Hoffnung, wenn Standardbehandlungen unwirksam sind, oder wenn neue Behandlungswege erforscht werden.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren, die mit bösartigen Neubildungen der Luftröhre in Verbindung stehen, ist von entscheidender Bedeutung, um die Ursprünge der Krankheit und die Faktoren, die die Anfälligkeit erhöhen, zu beleuchten. In diesem Abschnitt wird das komplexe Zusammenspiel der Faktoren untersucht, die zur Entwicklung dieser Tumore beitragen.

Ursachen:

Bösartige Neubildungen der Luftröhre werden hauptsächlich durch genetische Mutationen in den Zellen verursacht, die die Luftröhre auskleiden. Diese Mutationen stören die komplizierten Mechanismen, die das Zellwachstum und die Zellteilung regulieren, und führen zu einer unkontrollierten Vermehrung. In vielen Fällen werden diese Mutationen durch die Exposition gegenüber Karzinogenen ausgelöst, d. h. Substanzen, die DNA-Schäden verursachen können. Zu den Karzinogenen können Tabakrauch, Industriechemikalien und Umweltschadstoffe gehören. Wenn Zellen in der Luftröhre diesen Stoffen ausgesetzt sind, können sie DNA-Schäden ansammeln, was das Risiko genetischer Mutationen erhöht, die das Tumorwachstum auslösen.

Biologisch gesehen ermöglichen diese Mutationen den betroffenen Zellen, die natürlichen Mechanismen des Körpers zu umgehen, die normalerweise abnormales Wachstum erkennen und hemmen würden. Der Verlust dieser Regulationsmechanismen ermöglicht es den Zellen, sich unkontrolliert zu teilen, was zur Bildung von Tumoren in der Luftröhre führt. Wenn die Tumore wachsen, können sie in umliegende Gewebe und Strukturen eindringen, was zu möglichen Komplikationen und zur Ausbreitung auf andere Körperteile führen kann.

Risikofaktoren:

Mehrere Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, bösartige Neubildungen in der Luftröhre zu entwickeln. Zu diesen Risikofaktoren gehören:

Tabak und luftgetragene Giftstoffe: Chronischer Tabakkonsum, sowohl aktives Rauchen als auch Passivrauchen, erhöht das Risiko erheblich. Die berufliche Exposition gegenüber luftgetragenen Giftstoffen wie Industriechemikalien und Schadstoffen erhöht die Anfälligkeit weiter.

Strahlenbelastung: Eine frühere Strahlenbelastung durch hohe Strahlendosen, wie z. B. bei einer Strahlentherapie gegen andere Krebsarten, kann das Risiko für Luftröhrentumore erhöhen.

Alter und Geschlecht: Mit zunehmendem Alter und bei Männern steigt die Wahrscheinlichkeit, an diesen Tumoren zu erkranken.

Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorgeschichte von Luftröhrentumoren oder genetischen Syndromen kann das Risiko erhöhen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an bösartigen Tumoren der Luftröhre zu erkranken, ihr Vorhandensein jedoch keine Garantie für das Auftreten der Krankheit ist. Ebenso schließt das Fehlen von Risikofaktoren die Möglichkeit der Entwicklung dieser Tumoren nicht aus.

Krankheitsverlauf und Prognose

Für eine fundierte Entscheidungsfindung und Gesundheitsplanung ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie sich bösartige Neubildungen der Luftröhre entwickeln und die Behandlungsergebnisse beeinflussen. In diesem Abschnitt werden der natürliche Krankheitsverlauf und die damit verbundenen Prognosen eingehend untersucht und die verschiedenen Stadien und ihre Auswirkungen hervorgehoben.

Stadium 0 (Tis): In Situ:

In diesem Anfangsstadium ist der Tumor auf seinen Ursprungsort innerhalb der Luftröhrenwand beschränkt und dringt nicht in das umliegende Gewebe ein. Die Prognose ist im Allgemeinen günstig und führt bei entsprechender Behandlung häufig zu einer vollständigen Remission. Die Überlebensraten sind in diesem Stadium besonders hoch und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Behandlung ist hoch.

Stadium I (T1, N0, M0):

In diesem Stadium bleibt der Tumor auf seinen Ursprungsort beschränkt und breitet sich nicht auf Lymphknoten oder entfernte Organe aus. Die Prognose ist weiterhin optimistisch, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Behandlung und günstige Ergebnisse. Die Überlebensraten liegen bei über 80 %, was das Potenzial für eine wirksame Krankheitsbekämpfung unterstreicht.

Stadium II (T2-T3, N0, M0):

In diesem Stadium weist der Tumor ein verstärktes Wachstum auf und kann sich in benachbarte Strukturen ausbreiten. Lymphknoten und entfernte Organe bleiben unberührt. Die Prognose ist mit Überlebensraten zwischen 60 % und 80 % weiterhin ermutigend. Frühzeitige Intervention und umfassende Behandlungsstrategien spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzielung positiver Ergebnisse.

Stadium III (T4, N0-N1, M0):

In diesem Stadium ist das Tumorwachstum stark ausgeprägt und kann möglicherweise in benachbarte Strukturen oder Gewebe eindringen. Lymphknoten können betroffen sein, was auf ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium hindeutet. Die Prognose ist vorsichtiger, mit Überlebensraten zwischen 40 % und 60 %. Rechtzeitige und aggressive Behandlungsansätze sind unerlässlich, um die Auswirkungen der Krankheit zu mildern.

Stadium IV (jedes T, jedes N, M1):

In diesem fortgeschrittenen Stadium hat der Tumor bereits Metastasen in entfernten Organen gebildet, was die Prognose erheblich verschlechtert. Die Überlebensraten liegen zwischen 20 % und 40 %, was die Herausforderungen einer fortgeschrittenen Erkrankung unterstreicht. Umfassende und personalisierte Behandlungsstrategien sind unerlässlich, um die Symptome zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern und die Überlebensrate zu maximieren.

Es ist wichtig zu wissen, dass die individuelle Prognose aufgrund verschiedener Faktoren variieren kann, darunter Tumortyp, Lage, Alter des Patienten, allgemeiner Gesundheitszustand und Wirksamkeit der Behandlungsansätze. Die angegebenen Überlebensraten bieten zwar allgemeine Richtlinien und Einblicke in mögliche Ergebnisse, doch die einzigartigen Umstände jedes Patienten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung seiner Prognose.

Prävention

Die Befähigung des Einzelnen, proaktive Maßnahmen gegen bösartige Tumore der Luftröhre zu ergreifen, ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko des Auftretens der Krankheit zu verringern. In diesem Abschnitt wird eine umfassende Reihe von Präventionsstrategien vorgestellt, die Einzelpersonen anwenden können, um ihre Anfälligkeit für diese Tumore zu minimieren.

Tabakvermeidung:

Der Verzicht auf Tabak in all seinen Formen ist ein Eckpfeiler der Prävention. Dazu gehört, dass man nicht raucht, keine rauchlosen Tabakprodukte verwendet und sich nicht dem Passivrauchen aussetzt. Programme zur Raucherentwöhnung und Selbsthilfegruppen können Menschen helfen, die das Rauchen aufgeben wollen.

Umweltbewusstsein:

Die Begrenzung der Exposition gegenüber Umweltschadstoffen wie Industriechemikalien und luftgetragenen Toxinen trägt zur Prävention bei. Personen, die in Branchen arbeiten, in denen sie einer solchen Exposition ausgesetzt sind, sollten sich an Sicherheitsprotokolle und Schutzmaßnahmen halten.

Strahlenschutz:

Wenn sichergestellt wird, dass die Strahlenbelastung durch medizinische Strahlung durch ihren potenziellen Nutzen gerechtfertigt ist, kann eine unnötige Strahlenbelastung minimiert werden, die das Risiko von Luftröhrentumoren erhöhen kann.

Gesunde Lebensweise:

Eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten fördert die allgemeine Gesundheit und stärkt das Immunsystem. Regelmäßige Bewegung und die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts tragen ebenfalls zur Vorbeugung bei.

Arbeitssicherheit:

Arbeitnehmer in Berufen mit potenziell krebserregenden Expositionen sollten Sicherheitsprotokolle priorisieren und geeignete Schutzausrüstung tragen, um das Risiko zu verringern.

HPV-Impfung:

Jugendliche und junge Erwachsene können sich gegen bestimmte Virusstämme, die mit bösartigen Neubildungen in Verbindung gebracht werden, impfen lassen. Diese vorbeugende Maßnahme reduziert das Risiko einer Virusübertragung und der anschließenden Krankheitsentwicklung erheblich.

Safer Sex:

Safer Sex und die konsequente Verwendung von Kondomen können das Risiko einer HPV-Infektion senken und die Anfälligkeit für Luftröhrentumore weiter verringern.

Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen:

Bei geplanten medizinischen Untersuchungen können Gesundheitsdienstleister Risikofaktoren beurteilen, Vorsorgeuntersuchungen empfehlen und Ratschläge zur Vorbeugung erteilen. Früherkennung und frühzeitiges Eingreifen sind wesentliche Bestandteile der Vorbeugung.

Genetische Beratung:

Personen mit einer signifikanten Familienanamnese von bösartigen Luftröhrentumoren oder genetischen Syndromen können von einer genetischen Beratung profitieren. Dieser Service bietet individuelle Einblicke in genetische Risikofaktoren und Strategien zur Risikominderung.

Aufklärung und Bildung:

Wenn man sich über Risikofaktoren, Anzeichen und Symptome von Luftröhrentumoren informiert, können Früherkennung und rechtzeitige Intervention verbessert werden. Ein geschärftes Bewusstsein befähigt den Einzelnen, bei Auftreten von Symptomen umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Durch einen proaktiven Präventionsansatz können Einzelpersonen ihre Anfälligkeit für bösartige Tumoren der Luftröhre erheblich verringern.

Zusammenfassung

Bösartige Neubildungen der Luftröhre stellen eine vielschichtige medizinische Herausforderung mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege dar. Für eine frühzeitige Erkennung ist es unerlässlich, die verschiedenen Arten von Tumoren wie Plattenepithelkarzinome, adenoid-zystische Karzinome und mukoepidermoidale Karzinome sowie Symptome wie anhaltender Husten, Keuchen, Heiserkeit und Atembeschwerden zu kennen. Das Erkennen potenzieller Komplikationen wie Atemwegsobstruktion, Invasion benachbarter Strukturen und Metastasierung unterstreicht die Dringlichkeit einer rechtzeitigen Intervention. Eine genaue Diagnose durch klinische Untersuchung, bildgebende Verfahren und Biopsie erleichtert die Entwicklung geeigneter Behandlungsstrategien. Chirurgische Eingriffe, Strahlentherapie, Chemotherapie, zielgerichtete Therapien und Palliativmedizin bilden ein umfassendes Arsenal gegen diese Tumore. Genetische Mutationen, Tabakkonsum, Umweltgifte und Strahlung spielen bei ihrer Entwicklung eine Rolle und erhöhen die Bedeutung der Prävention. Aufklärung, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, Tabakverzicht und eine gesunde Lebensweise tragen zur Risikominderung bei.