Beschreibung

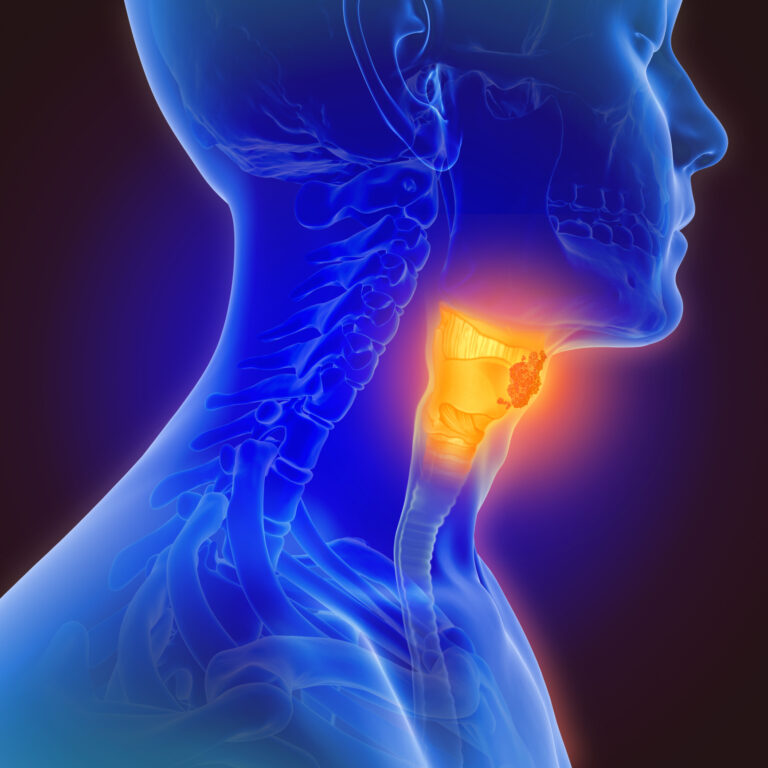

Bösartige Neubildungen im Oropharynx, einer kritischen Region des Rachens, die die Mandeln, den Zungengrund und den weichen Gaumen umfasst, umfassen eine Reihe von bösartigen Erkrankungen mit unterschiedlichen Merkmalen. Diese Tumore können sich als anhaltende Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Veränderungen der Stimmqualität oder Knoten im Nacken äußern. Zu den Typen gehören Plattenepithelkarzinome, Adenokarzinome und Lymphome, die sich jeweils in ihrem klinischen Verhalten und ihren Behandlungsansätzen unterscheiden.

Die Prävalenz von Mundhöhlenkrebs hat in den letzten Jahren zugenommen, was häufig mit einer Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) in Verbindung gebracht wird. Historische Trends zeigen eine Verschiebung der Hauptursache, die von traditionellen Risikofaktoren wie Tabak und Alkohol zu HPV-bezogenen Faktoren übergeht, von denen vor allem jüngere Menschen betroffen sind. Diese sich entwickelnde Landschaft unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses und der Anpassung an sich ändernde Krankheitsmuster.

Unbehandelte Tumore im Mund-Rachen-Raum können zu schweren Komplikationen führen. Das Eindringen in angrenzende Strukturen kann zu Schwierigkeiten beim Atmen, Schlucken und Sprechen führen. Metastasen in regionalen Lymphknoten und an entfernten Stellen können die Behandlung der Krankheit weiter erschweren und unterstreichen die Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und Intervention.

Eine genaue Diagnose erfordert einen umfassenden Ansatz, der klinische Untersuchungen, bildgebende Verfahren und Biopsien umfasst. Bildgebende Verfahren wie MRT- und PET-CT-Scans helfen bei der Beurteilung der Tumorausdehnung und der Identifizierung potenzieller Metastasen. Die Behandlungsstrategien werden auf der Grundlage des Tumorstadiums, der Lage und des individuellen Gesundheitszustands individuell angepasst. Chirurgische Resektion, Strahlentherapie und Chemotherapie werden häufig eingesetzt, oft in Kombination, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Gezielte Therapien und Immuntherapien erweisen sich als vielversprechende Ansätze, die darauf abzielen, die Wirksamkeit der Behandlung zu verbessern.

Die Hauptursache für oropharyngealen Krebs ist eine HPV-Infektion, vor allem mit dem Stamm 16. Zu den weiteren Risikofaktoren gehören Tabak- und Alkoholkonsum, die in Kombination einen synergistischen Effekt haben. Sexuelle Verhaltensweisen wie oraler und genitaler Kontakt spielen eine Rolle bei der Übertragung von HPV, was die Bedeutung eines umfassenden Verständnisses der Krankheitsätiologie unterstreicht.

Die Prävention von Mundhöhlenkrebs erfordert die Umsetzung vielfältiger Strategien. Die HPV-Impfung, die idealerweise vor der Exposition verabreicht wird, ist eine entscheidende Präventivmaßnahme. Der Verzicht auf Tabak und übermäßigen Alkoholkonsum, die Einhaltung sicherer sexueller Verhaltensweisen und die allgemeine Mundhygiene tragen zur Risikominderung bei. Regelmäßige medizinische Untersuchungen erleichtern die Früherkennung und rechtzeitige Intervention.

Die Biologie dahinter

Der Oropharynx, ein wichtiger Bestandteil der oberen Atemwege und des Verdauungssystems, spielt eine zentrale Rolle bei Funktionen, die für die menschliche Gesundheit unerlässlich sind. Er befindet sich im hinteren Teil des Rachens und umfasst wichtige Strukturen wie die Zungenbasis, die Mandeln und den weichen Gaumen. Der Oropharynx dient als Tor für Luft und Nahrung und ist an Prozessen wie Schlucken, Sprechen und Immunabwehr beteiligt.

Unter normalen Umständen koordiniert der Oropharynx den komplizierten Ablauf von Schlucken und Atmen. Beim Schlucken hebt sich der weiche Gaumen, um zu verhindern, dass Nahrung und Flüssigkeit in die Nasengänge gelangen, während sich der Kehldeckel senkt, um die Luftröhre zu bedecken und sicherzustellen, dass die aufgenommene Nahrung in die Speiseröhre und nicht in die Atemwege gelangt. Darüber hinaus fungieren die strategisch an den Seiten des Oropharynx positionierten Mandeln als Immunwächter, die potenzielle Krankheitserreger, die über Mund und Rachen in den Körper gelangen, erkennen und darauf reagieren.

Das Auftreten von bösartigen Neubildungen im Mund-Rachenraum stört diese harmonische Funktion mit schwerwiegenden Folgen. Das Tumorwachstum kann je nach Lage und Größe zu einer Reihe von Störungen führen. Das Vorhandensein von Tumoren kann die ordnungsgemäße Anhebung des weichen Gaumens und die Bewegung des Kehldeckels beeinträchtigen und die Koordination zwischen Atmung und Schlucken beeinträchtigen. Infolgedessen können bei Patienten Schluckbeschwerden, das Aspirieren von Nahrung oder Flüssigkeiten in die Atemwege und sogar Veränderungen in ihren Sprechmustern auftreten.

Darüber hinaus kann die Immunfunktion der Mandeln durch krebsartige Wucherungen beeinträchtigt werden, wodurch ihre Fähigkeit, Infektionen wirksam abzuwehren, eingeschränkt wird. Tumore können in benachbarte Gewebe, einschließlich Nerven und Blutgefäße, eindringen und die Störung normaler physiologischer Prozesse verschlimmern. Mit fortschreitender Krebserkrankung kann sich der Krebs auf benachbarte Lymphknoten und entfernte Stellen ausbreiten, was die Auswirkungen auf die systemische Gesundheit verstärkt.

Im Wesentlichen wird die Biologie des Oropharynx, die für ihre lebenswichtigen Funktionen fein abgestimmt ist, durch das Vorhandensein bösartiger Neubildungen gestört. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen Atmung, Schlucken und Immunschutz wird auf komplexe Weise gestört, was die Dringlichkeit einer frühzeitigen Erkennung, präziser Eingriffe und eines umfassenden Verständnisses unterstreicht, um sowohl die Funktionalität dieser Region als auch die allgemeine Gesundheit der betroffenen Personen wiederherzustellen.

Arten und Symptome

Im Bereich des oropharyngealen Krebses gibt es ein vielfältiges Spektrum unterschiedlicher Typen, die sich jeweils durch einzigartige Ursprünge, Symptome und Herausforderungen auszeichnen. Dieser Abschnitt befasst sich mit den Feinheiten dieser Typen und bietet ein umfassendes Verständnis ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen und Auswirkungen auf den menschlichen Körper.

Plattenepithelkarzinom:

Das Plattenepithelkarzinom ist die häufigste Form von Mundhöhlenkrebs und entsteht aus den Plattenepithelzellen, die den Mund- und Rachenraum auskleiden. Diese Zellen sind für die Aufrechterhaltung der Schutzbarriere des Mund- und Rachenraums verantwortlich. Bei Personen, die an einem Plattenepithelkarzinom erkrankt sind, treten häufig Symptome wie anhaltende Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und merkliche Veränderungen der Stimmqualität auf. Im Mund- oder Rachenraum können sich Läsionen oder Geschwüre bilden. Die Tumore können sich auf den Mandeln, am Zungengrund oder an den Wänden des Oropharynx befinden. Bleibt das Plattenepithelkarzinom unbehandelt, kann es in das umliegende Gewebe eindringen und zu Atembeschwerden, starken Schmerzen und möglichen Schäden an benachbarten Strukturen führen. Die Ausbreitung von Krebszellen auf die Lymphknoten im Nacken ist ein großes Problem, das die Herausforderungen bei der Behandlung der Krankheit noch verstärkt.

Adenokarzinom:

Eine weitere Variante, das Adenokarzinom, entsteht in den Drüsenzellen des Oropharynx. Diese Zellen sind für die Produktion von Schleim und anderen Flüssigkeiten verantwortlich, die die Verdauung unterstützen und Feuchtigkeit spenden. Patienten mit Adenokarzinom können unter anhaltenden Ohrenschmerzen, Schwierigkeiten beim Öffnen des Mundes und Geschmacksveränderungen leiden. Da sich der Tumor häufig im Bereich der Mandeln entwickelt, kann auf einer Seite des Rachens eine sichtbare Masse oder ein Knoten beobachtet werden. Die Lage des Tumors in der Nähe kritischer Strukturen kann zu Beschwerden beim Essen, Schlucken oder Sprechen führen. Da sich das Adenokarzinom möglicherweise auf benachbarte Lymphknoten ausbreitet, ist ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um die Auswirkungen zu minimieren.

Kleinzelliges Speicheldrüsenkarzinom:

Das kleinzellige Speicheldrüsenkarzinom ist eine relativ seltene Art, die in den kleinen Speicheldrüsen des Oropharynx entsteht. Trotz seiner Seltenheit unterstreicht es die Komplexität der Anatomie der Region. Patienten, die an dieser Art von Karzinom leiden, können Schwierigkeiten beim Atmen oder Sprechen sowie anhaltende Halsschmerzen verspüren. Auch Schwellungen oder eine erkennbare Masse im Mund oder Rachen können auf diese Variante hinweisen. Aufgrund der Lage dieser Tumore besteht die Gefahr, dass sie lebenswichtige Funktionen beeinträchtigen und zu Atembeschwerden und Sprachveränderungen führen. Aufgrund ihrer Seltenheit ist eine sorgfältige Diagnostik für eine genaue Identifizierung und anschließende Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Komplikationen:

Die Auswirkungen von Mundhöhlenkrebs gehen über die unmittelbaren Folgen des Tumorwachstums hinaus. Das Eindringen in benachbarte Gewebe kann zu strukturellen Schäden führen, die wiederum zu Schwierigkeiten beim Atmen, Schlucken und Sprechen führen. Da die Krankheit fortschreitet und die Möglichkeit besteht, dass Krebszellen an entfernten Stellen, einschließlich Lymphknoten und anderen Organen, Metastasen bilden, ist eine sorgfältige Überwachung und Behandlungsplanung erforderlich. Darüber hinaus können die Behandlungsmethoden selbst, wie Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie, eine Reihe von Komplikationen mit sich bringen, darunter Gewebenarben, Funktionsstörungen und Veränderungen des Erscheinungsbildes.

Untersuchung und Diagnostik

Die Diagnose von Mundhöhlenkrebs ist ein sorgfältiger Prozess, der eine Kombination aus klinischer Beurteilung, fortschrittlichen bildgebenden Verfahren und Labortests umfasst. In diesem Abschnitt werden die vielfältigen diagnostischen Ansätze untersucht, die zur genauen Identifizierung dieser komplexen Krankheit eingesetzt werden.

Klinische Untersuchung:

Der Diagnoseprozess beginnt mit einer umfassenden Anamnese, die sich mit dem früheren Gesundheitszustand, den Gewohnheiten und allen relevanten Symptomen eines Patienten befasst. Wichtige Risikofaktoren wie Tabak- und Alkoholkonsum werden bewertet. Darüber hinaus wird in der Anamnese die mögliche Exposition gegenüber dem humanen Papillomavirus (HPV) und die Krebsanamnese in der Familie untersucht. Anschließend wird eine körperliche Untersuchung durchgeführt, um die Mundhöhle, den Rachen und den Hals auf Anomalien oder tastbare Knoten zu untersuchen. Der Mund-Rachenraum wird mit speziellen Instrumenten genau untersucht und das Vorhandensein vergrößerter Lymphknoten im Nacken wird notiert. Diese erste klinische Untersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein von Mund-Rachen-Krebs und dient als Grundlage für weitere diagnostische Schritte.

Labortests und Bildgebung:

Laboruntersuchungen und bildgebende Verfahren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung von Mundrachenkrebs und der Bestimmung seines Ausmaßes. Die Biopsie ist ein definitives diagnostisches Instrument, bei dem eine Gewebeprobe aus dem verdächtigen Tumorbereich entnommen wird. Diese Probe wird dann unter dem Mikroskop untersucht, um Krebszellen zu identifizieren und die spezifische Krebsart zu klassifizieren. Um das Vorhandensein von HPV zu identifizieren, kann eine p16-Immunhistochemie an Biopsieproben durchgeführt werden.

Bildgebende Verfahren ermöglichen ein tieferes Verständnis der Lage und Größe des Tumors. Computertomographie-Scans (CT) liefern detaillierte Querschnittsbilder des Halses und des Brustkorbs und helfen bei der Identifizierung des Primärtumors und der Beurteilung der Lymphknotenbeteiligung. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist besonders nützlich für die Beurteilung von Weichteilgewebe und kann Einblicke in die Tumoreigenschaften geben. Positronenemissionstomographie-Scans (PET) verwenden einen radioaktiven Tracer, um Bereiche mit erhöhter Stoffwechselaktivität sichtbar zu machen und so die Identifizierung von Regionen mit potenzieller Krebsausbreitung zu unterstützen.

Die Panendoskopie ist ein wichtiges Verfahren, das die direkte Visualisierung des Oropharynx und angrenzender Bereiche mithilfe eines flexiblen Schlauchs mit einer Kamera (Endoskop) ermöglicht. Dieses Verfahren, das oft unter Vollnarkose durchgeführt wird, bietet einen umfassenden Überblick über den Tumor und hilft bei der Bestimmung seiner Größe und Ausdehnung.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung von Mundhöhlenkrebs ist ein komplexes Unterfangen, das einen multidisziplinären Ansatz erfordert, bei dem verschiedene Behandlungsmethoden integriert werden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. In diesem Abschnitt werden die umfassenden Therapien beleuchtet, die von Gesundheitsdienstleistern eingesetzt werden, um diese komplizierte Krankheit zu behandeln.

Chirurgie:

Chirurgische Eingriffe sind ein Eckpfeiler der Behandlung von Mundhöhlenkrebs. Je nach Größe, Lage und Stadium des Tumors können verschiedene chirurgische Verfahren in Betracht gezogen werden. Bei der transoralen Chirurgie wird der Tumor über den Mund erreicht, wodurch äußere Einschnitte minimiert werden. In fortgeschritteneren Fällen kann eine Halsdissektion durchgeführt werden, um die betroffenen Lymphknoten zu entfernen. In Fällen, in denen ein erheblicher Teil des Oropharynx betroffen ist, kann eine Pharyngektomie erforderlich sein, gefolgt von einer Rekonstruktion zur Wiederherstellung der Funktionalität.

Strahlentherapie:

Bei der Strahlentherapie werden hochenergetische Strahlen eingesetzt, um Krebszellen gezielt zu zerstören. Häufig wird eine externe Strahlentherapie eingesetzt, bei der der Tumorbereich von außerhalb des Körpers präzise bestrahlt wird. In bestimmten Fällen kann eine Brachytherapie eingesetzt werden, bei der radioaktive Quellen direkt im oder in der Nähe des Tumors platziert werden. Die Strahlentherapie wird oft in Verbindung mit einer Operation oder als primäre Behandlung bei Patienten eingesetzt, die nicht für eine Operation in Frage kommen.

Chemotherapie:

Bei der Chemotherapie werden Medikamente eingesetzt, um Krebszellen abzutöten oder ihr Wachstum zu hemmen. Sie wird oft in Verbindung mit anderen Behandlungsmethoden eingesetzt. Eine neoadjuvante Chemotherapie kann vor einer Operation oder Bestrahlung verabreicht werden, um den Tumor zu verkleinern und nachfolgende Eingriffe zu erleichtern. In fortgeschrittenen Fällen wird eine systemische Chemotherapie eingesetzt, um Krebszellen zu bekämpfen, die sich möglicherweise bereits an entfernten Stellen ausgebreitet haben.

Gezielte Therapie und Immuntherapie:

Zu den neuen Behandlungsmöglichkeiten gehören gezielte Therapien und Immuntherapien, die speziell auf Krebszellen abzielen oder die Immunantwort des Körpers gegen die Krankheit verstärken sollen. Medikamente, die bestimmte Moleküle hemmen, die am Wachstum und der Ausbreitung von Krebs beteiligt sind, wie z. B. Inhibitoren des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR), sind Beispiele für gezielte Therapien. Immuntherapien wie Checkpoint-Inhibitoren wirken, indem sie das Immunsystem dazu bringen, Krebszellen zu erkennen und anzugreifen.

Kombinierte Therapie:

In vielen Fällen führt eine Kombination von Behandlungen zu den besten Ergebnissen. Bei der gleichzeitigen Radiochemotherapie wird eine Chemotherapie zusammen mit einer Strahlentherapie verabreicht, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen. Dieser Ansatz wird häufig verwendet, wenn eine Operation nicht die primäre Option ist. Bei der sequenziellen Therapie wird eine Behandlungsmethode nach der anderen angewendet, um Nebenwirkungen zu minimieren und die Ergebnisse zu optimieren.

Rehabilitation und Unterstützung:

Die Genesung von einer oropharyngealen Krebsbehandlung umfasst die Behandlung der funktionalen und emotionalen Aspekte des Wohlbefindens. Eine Sprachtherapie hilft Patienten, ihre optimale Sprech- und Schluckfähigkeit wiederzuerlangen. Eine Physiotherapie hilft bei der Wiederherstellung der Hals- und Schulterfunktion nach einer Operation. Selbsthilfegruppen und Beratung spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der emotionalen Auswirkungen der Krankheit und ihrer Behandlung.

Ursachen und Risikofaktoren

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem komplexen Geflecht von Faktoren, die zur Entstehung von Mundhöhlenkrebs beitragen. Zunächst werden die direkten biologischen Ursachen der Krankheit untersucht, gefolgt von einer Untersuchung der verschiedenen Risikofaktoren, die die Anfälligkeit einer Person erhöhen können.

Ursachen:

Mundhöhlenkrebs entsteht durch das unkontrollierte Wachstum und die Teilung von Zellen im Mund-Rachenraum. Die primäre biologische Ursache sind genetische Mutationen, die zu Störungen in normalen zellulären Prozessen führen können. Diese Mutationen betreffen häufig Gene, die das Zellwachstum, die Zellteilung und die Zellreparatur regulieren. In vielen Fällen ist die Exposition gegenüber dem humanen Papillomavirus (HPV) ein entscheidender Auslöser. HPV ist eine sexuell übertragbare Infektion, die sich in die DNA von oropharyngealen Zellen integrieren und so abnormales Wachstum fördern kann. Die Onkoproteine des Virus, E6 und E7, stören die zellulären Kontrollmechanismen, sodass infizierte Zellen der körpereigenen Abwehr entgehen und sich unkontrolliert vermehren können.

Risikofaktoren:

Die Entstehung von Mundhöhlenkrebs ist zwar komplex, es wurden jedoch mehrere Risikofaktoren identifiziert, die die Anfälligkeit einer Person für die Krankheit erhöhen können. Dazu gehören:

Tabak- und Alkoholkonsum: Der regelmäßige und starke Konsum von Tabakprodukten und Alkohol erhöht das Risiko für Mundhöhlenkrebs erheblich. Die Kombination dieser beiden Substanzen verstärkt ihre krebserzeugende Wirkung auf die Zellen des Mund- und Rachenraums.

HPV-Infektion: Eine Infektion mit bestimmten HPV-Stämmen, insbesondere HPV-16 und HPV-18, erhöht das Risiko, an Mundhöhlenkrebs zu erkranken, erheblich. Oralsex mit einem HPV-infizierten Partner ist eine der Hauptübertragungsarten.

Alter und Geschlecht: Mundhöhlenkrebs tritt häufiger bei Personen über 45 Jahren auf. Außerdem sind Männer anfälliger für diese Krebsart als Frauen.

Schlechte Mundhygiene: Unzureichende Mundhygiene, einschließlich schlechter Zahnpflege und Zahnfleischerkrankungen, kann das Risiko für Mundhöhlenkrebs erhöhen.

Immunschwäche: Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. HIV-/AIDS-Patienten oder Personen, die sich einer Organtransplantation unterziehen, sind aufgrund ihrer verminderten Fähigkeit, Virusinfektionen abzuwehren, einem höheren Risiko ausgesetzt.

Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien und Substanzen: Eine längere Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien wie Formaldehyd und Asbest kann das Risiko für Mundhöhlenkrebs erhöhen.

Familienanamnese: Eine Familienanamnese mit bestimmten Krebsarten, einschließlich Kopf- und Halskrebs, kann zu einem erhöhten Risiko für Mundhöhlenkrebs beitragen.

Schlechte Ernährung: Eine Ernährung, die arm an Obst und Gemüse ist, die reich an schützenden Antioxidantien sind, kann das Risiko für verschiedene Krebsarten, einschließlich Mundhöhlenkrebs, erhöhen.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Vorhandensein dieser Risikofaktoren nicht unbedingt die Entwicklung von Mundhöhlenkrebs garantiert, und umgekehrt bedeutet das Fehlen dieser Risikofaktoren nicht, dass man gegen die Krankheit immun ist.

Krankheitsverlauf und Prognose

Für Angehörige der Gesundheitsberufe und Betroffene ist es von größter Bedeutung, den Verlauf und die Prognose von bösartigen Neubildungen im Mund-Rachenraum zu verstehen. Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in die typische Krankheitsentwicklung und beschreibt die einzelnen Stadien anhand des TNM-Klassifikationssystems. Außerdem wird ein umfassendes Verständnis der Prognose in jedem Stadium vermittelt.

Stadium 0 (Tis):

In diesem Anfangsstadium ist der Tumor auf seinen Ursprungsort beschränkt und hat noch nicht in umliegende Gewebe eingedrungen. Die Prognose ist im Allgemeinen günstig und führt bei geeigneter Behandlung oft zu einer vollständigen Remission. Die Überlebensraten sind zu diesem Zeitpunkt besonders hoch, was auf optimistische Aussichten für eine erfolgreiche Behandlung hindeutet.

Stadium I (T1, N0, M0):

In diesem Stadium bleibt der Tumor auf seinen Ursprungsort beschränkt und breitet sich nicht auf Lymphknoten oder entfernte Organe aus. Die Prognose bleibt positiv, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Behandlung und günstige Ergebnisse. Die Überlebensraten liegen bei über 80 %, was das Potenzial für eine wirksame Krankheitsbekämpfung unterstreicht.

Stadium II (T2-T3, N0, M0):

In diesem Stadium wächst der Tumor stärker und kann sich auf benachbarte Strukturen ausdehnen. Lymphknoten und entfernte Organe bleiben unberührt. Die Prognose ist weiterhin ermutigend, mit Überlebensraten zwischen 60 % und 80 %. Ein schnelles Eingreifen und umfassende Behandlungsstrategien sind entscheidend für positive Ergebnisse.

Stadium III (T4, N0-N1, M0):

In diesem Stadium wächst der Tumor stark und kann in benachbarte Strukturen oder Gewebe eindringen. Lymphknoten können betroffen sein, was auf ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium hindeutet. Die Prognose ist unsicherer, die Überlebensrate liegt zwischen 40 % und 60 %. Eine rechtzeitige und aggressive Behandlung ist unerlässlich, um die Auswirkungen der Krankheit zu mildern.

Stadium IV (jedes T, jedes N, M1):

Im fortgeschrittenen Stadium hat der Tumor bereits Metastasen in entfernten Organen gebildet, was die Prognose erheblich verschlechtert. Die Überlebensraten liegen zwischen 20 % und 40 %, was die Herausforderungen einer fortgeschrittenen Erkrankung verdeutlicht. Umfassende und individuelle Behandlungsstrategien sind unerlässlich, um die Symptome zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern und die Überlebensrate zu maximieren.

Es ist wichtig zu wissen, dass die individuelle Prognose je nach Faktoren wie Tumortyp, Lage, Alter des Patienten, allgemeiner Gesundheitszustand und Wirksamkeit der Behandlung variieren kann. Die angegebenen Überlebensraten bieten allgemeine Einblicke und Richtlinien für mögliche Ergebnisse. Bei der Besprechung von Prognose und Behandlungsoptionen sollten jedoch die besonderen Umstände jedes einzelnen Falls berücksichtigt werden.

Prävention

In diesem Abschnitt wird eine umfassende Reihe von Präventionsstrategien vorgestellt, die darauf abzielen, das Risiko von Mundhöhlenkrebs zu minimieren. Durch die Förderung des Bewusstseins und die Ergreifung proaktiver Maßnahmen können Einzelpersonen eine wichtige Rolle bei der Verringerung ihrer Anfälligkeit für diese komplexe Krankheit spielen.

HPV-Impfung:

Eine der wirkungsvollsten Präventivmaßnahmen ist die HPV-Impfung. Impfstoffe wie Gardasil 9 zielen auf die Hochrisiko-HPV-Stämme ab, die für Mundhöhlenkrebs verantwortlich sind, und bieten Schutz vor dem Virus und verringern die Wahrscheinlichkeit, an damit verbundenen Krebsarten zu erkranken.

Safer Sex:

Safer Sex durch die Verwendung von Kondomen oder Lecktüchern beim Oralsex kann dazu beitragen, das Risiko einer HPV-Übertragung und einer anschließenden Infektion zu senken.

Vermeidung von Tabak und Alkohol:

Der Verzicht auf Tabakprodukte oder eine deutliche Reduzierung des Tabakkonsums sowie eine Einschränkung des Alkoholkonsums können das Risiko für Mundhöhlenkrebs drastisch senken. Der kombinierte Konsum dieser Substanzen verstärkt ihre krebserregende Wirkung.

Gesunde Ernährung:

Eine Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, liefert wichtige Antioxidantien und Nährstoffe, die vor der Entstehung von Krebs schützen können. Darüber hinaus werden Lebensmittel, die bestimmte Vitamine (wie Vitamin A, C und E) enthalten, mit einem geringeren Krebsrisiko in Verbindung gebracht.

Gute Mundhygiene:

Durch eine gute Mundhygiene kann das Risiko für Mund- und Rachenkrebs minimiert werden. Durch regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und die Erhaltung der Mundgesundheit können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.

Vermeidung schädlicher Expositionen:

Die Begrenzung der Exposition gegenüber Umweltfaktoren, die bekanntermaßen das Krebsrisiko erhöhen, wie Asbest und bestimmte Chemikalien, kann zur Vorbeugung beitragen.

Impfungen:

Neben der HPV-Impfung kann die Aufrechterhaltung eines aktuellen Impfschutzes gegen andere vermeidbare Krankheiten zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems beitragen.

Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung:

Regelmäßige medizinische Untersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen können die Früherkennung von Anomalien oder Präkanzerosen erleichtern und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen.

Aufklärung und Bildung:

Die Verbreitung von Informationen über die Risikofaktoren und Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit oropharyngealem Krebs kann Einzelpersonen in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen.

Genetische Beratung:

Bei Personen mit einer familiären Vorgeschichte von Krebserkrankungen, einschließlich Mundhöhlenkrebs, kann eine genetische Beratung Einblicke in potenzielle vererbte Risiken geben und vorbeugende Maßnahmen aufzeigen.

Durch die Integration dieser Präventionsstrategien in ihren Lebensstil können Einzelpersonen ihr Risiko für Mundhöhlenkrebs aktiv mindern. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Maßnahmen zwar die Anfälligkeit erheblich verringern, aber keine Präventionsmethode eine absolute Garantie gegen die Krankheit bietet.

Zusammenfassung

Oropharyngealer Krebs befällt den kritischen Bereich des Rachens und zeigt Symptome wie Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Stimmveränderungen. Zu den Typen gehören Plattenepithelkarzinome, Adenokarzinome und Lymphome, die jeweils spezifische Ansätze erfordern. Die Prävalenz ist aufgrund von HPV-Infektionen gestiegen und hat sich von den traditionellen Risiken wie Tabak/Alkohol verlagert. Unbehandelte Tumore führen zu schweren Komplikationen, die die Atmung, das Schlucken und das Sprechen beeinträchtigen. Eine genaue Diagnose umfasst klinische Untersuchungen, Bildgebung und Biopsien. Die Behandlung wird an das Tumorstadium angepasst und umfasst chirurgische Eingriffe, Bestrahlung, Chemotherapie, zielgerichtete Therapien und Immuntherapie. Zu den Risikofaktoren gehören HPV, Tabak und Alkohol. Zur Vorbeugung gehören HPV-Impfung, Safer Sex, Mundhygiene und Risikovermeidung. Die Prognose variiert je nach Stadium: Stadium 0 (hoch), Stadium I (80 %+), Stadium II (60–80 %), Stadium III (40–60 %), Stadium IV (20–40 %). Aufklärung, genetische Beratung, Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennung helfen bei der Vorbeugung.