Beschreibung

Botulismus ist eine seltene, aber schwerwiegende Erkrankung, die durch Toxine verursacht wird, die von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert werden. Dieses als Botulinumtoxin bekannte Bakterientoxin beeinträchtigt das Nervensystem und kann zu Muskellähmungen führen. Es gibt verschiedene Arten von Botulismus, darunter Lebensmittelbotulismus, Säuglingsbotulismus, Wundbotulismus und Inhalationsbotulismus. Zu den typischen Symptomen von Botulismus gehören Muskelschwäche, Schluckbeschwerden, verschwommenes Sehen und neurologische Beeinträchtigungen. Unbehandelter Botulismus kann zu schweren Komplikationen führen, insbesondere zu Atemstillstand aufgrund von Muskellähmung. In schweren Fällen kann die Krankheit lebensbedrohlich sein.

Aufgrund moderner Lebensmittelkonservierungstechniken und eines gestiegenen Risikobewusstseins ist die Prävalenz von Botulismus weltweit gering. In der Vergangenheit kam es häufiger zu Botulismusausbrüchen, die oft mit unsachgemäß konservierten oder eingemachten Lebensmitteln in Verbindung gebracht wurden. Die Entdeckung und Charakterisierung des Botulismus geht auf das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert zurück. Seitdem haben Fortschritte in der Lebensmittelsicherheit und in der Gesundheitsfürsorge die Häufigkeit von Botulismus deutlich verringert.

Die Diagnose von Botulismus umfasst eine klinische Bewertung und kann Labortests zur Bestätigung des Vorhandenseins von Botulinumtoxin beinhalten. Die Behandlung umfasst häufig die Verabreichung von Antitoxinen, um das Toxin zu neutralisieren, sowie unterstützende Maßnahmen zur Behandlung von Symptomen und Komplikationen. Bei Atemstillstand ist eine mechanische Beatmung erforderlich.

Botulismus wird durch die Einnahme von Botulinumtoxin verursacht, das von Clostridium botulinum-Bakterien produziert wird. Eine häufige Quelle für lebensmittelbedingten Botulismus ist die Verunreinigung von unsachgemäß konservierten oder eingemachten Lebensmitteln. Säuglinge können Botulismus entwickeln, indem sie Sporen des Bakteriums, oft aus Honig, zu sich nehmen. Wundbotulismus tritt auf, wenn Wunden mit dem Bakterium kontaminiert werden, während Inhalationsbotulismus mit der Exposition gegenüber aerosolisierten Toxinpartikeln in Verbindung gebracht wird.

Um Botulismus vorzubeugen, muss man sichere Konservierungs- und Einmachtechniken anwenden, die Aufnahme von Honig in die Ernährung von Säuglingen vor dem ersten Lebensjahr vermeiden und Vorkehrungen treffen, um den Kontakt mit Umweltquellen des Toxins zu verhindern, insbesondere an bestimmten Arbeitsplätzen. Die Einhaltung dieser Präventivmaßnahmen kann das Botulismusrisiko erheblich verringern.

Die Pathophysiologie dahinter

Botulismus befällt in erster Linie das neuromuskuläre System, insbesondere die neuromuskuläre Verbindungsstelle – ein kritischer Punkt der Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln. In einem gesunden neuromuskulären System setzen die Nervenzellen an der neuromuskulären Verbindungsstelle Neurotransmitter wie Acetylcholin frei. Diese Neurotransmitter binden an Rezeptoren auf den Muskelzellen und lösen Muskelkontraktionen aus, die für verschiedene Körperfunktionen wie Bewegung, Atmung und Verdauung unerlässlich sind.

Botulinumtoxin, das von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert wird, stört diese normale Funktion. Das Toxin wirkt wie eine Protease, ein Enzym, das bestimmte Proteine spaltet und die Freisetzung von Acetylcholin aus den Nervenenden hemmt. Ohne Acetylcholin gerät die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln ins Stocken, was zu einer Muskellähmung führt. Diese Lähmung kann verschiedene Muskelgruppen betreffen, von denen, die die Mimik steuern, bis zu denen, die für die Atmung wichtig sind.

Infolge der Wirkung des Botulinumtoxins kommt es bei Personen mit Botulismus zu Muskelschwäche und -lähmung, die bei den Hirnnerven beginnt und sich auf die Skelettmuskeln ausdehnt. Insbesondere die für die Atmung verantwortlichen Muskeln können gelähmt werden, was zu einem Atemstillstand führt und eine mechanische Beatmung erforderlich macht.

Arten und Symptome

Botulismus tritt in verschiedenen Formen auf, die jeweils mit spezifischen Symptomen und Manifestationen einhergehen. Das Verständnis dieser Formen ist für eine genaue Diagnose und Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Lebensmittelbedingter Botulismus:

Lebensmittelbedingter Botulismus äußert sich typischerweise durch Symptome wie verschwommenes oder doppeltes Sehen, hängende Augenlider, Mundtrockenheit, undeutliches Sprechen, Schluckbeschwerden und Muskelschwäche, die bis zur absteigenden Lähmung fortschreiten kann. Die Symptome können zunächst denen anderer Krankheiten ähneln, was die Diagnose erschwert. Im weiteren Verlauf der Krankheit zeigen die Patienten jedoch häufig Lähmungen, die von der Kopf- und Halsmuskulatur ausgehen und die Mimik und Augenbewegungen beeinträchtigen.

Säuglingsbotulismus:

Bei Säuglingen kann sich Botulismus in Form von Verstopfung, schlechter Nahrungsaufnahme, Lethargie und allgemeiner Muskelschwäche äußern. Betroffene Säuglinge können schwache Schreie, eine verminderte Mimik und Schwierigkeiten bei der Kontrolle ihrer Kopfbewegungen zeigen. Die Symptome sind bei Säuglingen weniger spezifisch und können andere Kinderkrankheiten imitieren. Die Erkennung von Botulismus bei Säuglingen hängt vom klinischen Verdacht und der Bestätigung im Labor ab.

Wundbotulismus:

Wundbotulismus beginnt häufig mit Schmerzen oder Unwohlsein an der Verletzungsstelle, gefolgt von Muskelschwäche, verschwommenem Sehen, Schluckbeschwerden und Atembeschwerden. Die anfänglichen Symptome können auf die Wunde zurückgeführt werden, was die Diagnose erschwert. Das Fortschreiten der Schwäche und das Auftreten von Symptomen an den Hirnnerven können jedoch einen Verdacht erwecken.

Intestinale Toxämie-Botulismus bei Erwachsenen (AITB):

AITB zeigt ähnliche Symptome wie Botulismus durch Lebensmittel, einschließlich gastrointestinaler Beschwerden wie Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen sowie neurologischer Symptome wie verschwommenes Sehen, Mundtrockenheit und Muskelschwäche. Anfänglich kann AITB mit einer Magen-Darm-Erkrankung verwechselt werden. Das Auftreten neurologischer Symptome wie Funktionsstörungen der Hirnnerven hilft jedoch, die Krankheiten zu unterscheiden.

Komplikationen von Botulismus:

Bleibt der Botulismus unbehandelt oder wird er nicht umgehend behandelt, kann er zu schweren und potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Das Hauptproblem bei allen Formen von Botulismus ist das Atemversagen, das durch die fortschreitende Muskelschwäche, die durch das Toxin ausgelöst wird, entsteht. Eine länger andauernde Lähmung kann zu Atemnot und einem gestörten Hustenreflex führen, so dass eine mechanische Beatmung zur Unterstützung der Atemfunktion des Patienten erforderlich wird.

Neben den respiratorischen Komplikationen können im Verlauf der Krankheit auch andere Probleme auftreten:

● Aspirationspneumonie: Aufgrund der Beeinträchtigung des Schluck- und Hustenreflexes besteht bei Personen mit Botulismus ein erhöhtes Risiko, Nahrung, Speichel oder Mageninhalt in die Lunge zu aspirieren (einzuatmen). Dies kann zu einer Aspirationspneumonie führen, einer schweren Atemwegsinfektion, die eine spezielle medizinische Behandlung erfordert.

●Dehydrierung und Unterernährung: Muskelschwäche und Schluckbeschwerden können zu Dehydrierung und Unterernährung führen, insbesondere bei Säuglingen mit Botulismus. Die Aufrechterhaltung einer angemessenen Flüssigkeitszufuhr und Ernährung kann spezielle Pflege und Unterstützung erfordern.

● Infektionen: Ein längerer Krankenhausaufenthalt und der Einsatz invasiver medizinischer Geräte (wie Beatmungsgeräte und Katheter) können das Risiko von Infektionen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung erhöhen. Vorbeugende Maßnahmen und eine sorgfältige Infektionskontrolle sind unerlässlich, um dieses Risiko zu minimieren.

●Dekubitus (Druckgeschwüre): Patienten mit Botulismus, die aufgrund von Lähmungen immobilisiert sind, können Druckgeschwüre (Dekubiti) entwickeln, wenn keine angemessene Umlagerung und Hautpflege erfolgt. Diese Geschwüre können zu weiteren Komplikationen und Unannehmlichkeiten führen.

● Sekundäre Komplikationen: Je nach Art und Schwere des Botulismus kann es bei den Betroffenen zu einer Reihe von Sekundärkomplikationen kommen, die verschiedene Organsysteme betreffen. Ein rasches medizinisches Eingreifen und unterstützende Pflege sind entscheidend für die Bewältigung dieser Komplikationen.

Es ist wichtig zu betonen, dass eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene medizinische Behandlung das Risiko von Komplikationen im Zusammenhang mit Botulismus erheblich verringern.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose von Botulismus ist ein kritischer und zeitkritischer Prozess, der eine Kombination aus klinischer Bewertung, Labortests und in einigen Fällen auch bildgebenden Untersuchungen umfasst. Da die Krankheit potenziell lebensbedrohlich ist, ist eine rasche und genaue Diagnose für eine rechtzeitige Behandlung und das Management des Patienten von entscheidender Bedeutung.

Klinische Untersuchung:

Der diagnostische Prozess beginnt häufig mit einer ausführlichen Anamnese, in der auch Fragen zum Auftreten und Verlauf der Symptome gestellt werden. Gesundheitsdienstleister fragen nach jüngsten Aktivitäten, Ernährungsgewohnheiten und einem möglichen Kontakt mit Botulismus-Toxinquellen, z. B. selbst eingemachten oder fermentierten Lebensmitteln. Informationen über Reisen, frühere Krankheiten und Vorerkrankungen sind ebenfalls wichtig, um andere mögliche Ursachen der Symptome auszuschließen.

Es wird eine gründliche körperliche Untersuchung durchgeführt, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten zu beurteilen und spezifische klinische Anzeichen im Zusammenhang mit Botulismus festzustellen. Das medizinische Personal prüft die Vitalzeichen, einschließlich Temperatur, Herzfrequenz und Blutdruck. Besonderes Augenmerk wird auf die Hirnnerven gelegt, da Botulinumtoxin vor allem diese Nerven angreift und zu Hirnnervenlähmungen führt. Bei der Untersuchung können Befunde wie Ptose (hängende Augenlider), Doppeltsehen (Diplopie), Gesichtsschwäche und Schluckbeschwerden festgestellt werden.

Labortests und Bildgebung:

● Stuhlkultur und Toxintest: Eine der wichtigsten Laboruntersuchungen auf Botulismus ist die Analyse von Stuhlproben. Stuhlkulturen werden entnommen, um das Vorhandensein von Clostridium botulinum-Bakterien nachzuweisen, was die Diagnose bestätigen kann. Darüber hinaus können Toxintests, wie der Maus-Bioassay oder Enzymimmunoassays (EIAs), Botulinumtoxine in Stuhlproben nachweisen.

● Serumuntersuchungen: In einigen Fällen können Serumproben entnommen werden, um im Blutkreislauf zirkulierende Botulinumtoxine nachzuweisen. Serumuntersuchungen können die Diagnose unterstützen, insbesondere in Fällen, in denen Stuhlproben keine eindeutigen Ergebnisse liefern.

● Elektromyographie (EMG): Die Elektromyographie ist ein elektrodiagnostisches Verfahren zur Beurteilung der elektrischen Aktivität von Muskeln und Nerven. Bei Botulismus kann das EMG charakteristische Befunde aufzeigen, einschließlich verminderter Muskelreaktionen auf Nervenstimulation, was zur Bestätigung der Diagnose beiträgt.

● Bildgebende Untersuchungen: Bildgebende Untersuchungen wie Magnetresonanztomographie (MRT) oder Computertomographie (CT) gehören in der Regel nicht zur Routinediagnose von Botulismus, können aber in Erwägung gezogen werden, wenn besondere Bedenken bestehen, z. B. um die Quelle der Toxinexposition zu ermitteln oder Komplikationen festzustellen. Bildgebende Verfahren können in Fällen von Wundbotulismus oder Botulismus bei Säuglingen von größerer Bedeutung sein.

Es ist wichtig zu wissen, dass Labortests zwar die Diagnose stützen können, es aber einige Zeit dauern kann, bis bestätigende Ergebnisse vorliegen. Bei Verdacht auf Botulismus wird auf der Grundlage der klinischen Symptome und der Anamnese häufig sofort eine Behandlung mit Botulinum-Antitoxin eingeleitet, noch bevor die Laborergebnisse vorliegen.

Therapie und Behandlungen

Eine wirksame Behandlung des Botulismus ist unerlässlich, um den potenziell lebensbedrohlichen Auswirkungen des Botulinumtoxins entgegenzuwirken. Die Behandlung von Botulismus konzentriert sich in erster Linie auf die unterstützende Pflege, die Verabreichung von Botulinum-Antitoxin und die Vermeidung von Komplikationen. Rechtzeitiges Erkennen und Eingreifen sind entscheidend, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.

Unterstützende Behandlung:

● Krankenhausaufenthalt: Patienten mit Verdacht auf Botulismus oder mit bestätigtem Botulismus werden in der Regel zur engmaschigen Überwachung und medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Krankenhausaufenthalt ermöglicht eine kontinuierliche Beurteilung der Atmungsfunktion und die sofortige Einleitung einer Behandlung, falls erforderlich.

● Unterstützung der Atmung: Bei vielen Patienten mit Botulismus kommt es zu einer Schwäche oder Lähmung der Atemmuskulatur, die zu einem Atemversagen führen kann. Zur Unterstützung der Atmung bis zum Abklingen der Wirkung des Botulinumtoxins kann eine mechanische Beatmung erforderlich sein, die häufig mit einem Beatmungsgerät oder einer Atemmaschine erfolgt. Dies kann eine endotracheale Intubation beinhalten, um die Atemwege offen zu halten.

● Unterstützung bei der Ernährung: Aufgrund von Schluckbeschwerden und möglichen gastrointestinalen Symptomen benötigen die Patienten möglicherweise eine enterale oder parenterale Ernährung, um eine angemessene Ernährung und Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten.

Botulinum-Antitoxin:

● Verabreichung von Botulinumantitoxin: Botulinum-Antitoxin, insbesondere aus Pferden gewonnenes Antitoxin, ist der Eckpfeiler der Botulismusbehandlung. Es wird intravenös verabreicht, um zirkulierendes Botulinumtoxin im Blutkreislauf zu neutralisieren. Antitoxin ist am wirksamsten, wenn es früh im Krankheitsverlauf verabreicht wird, idealerweise innerhalb der ersten 24 Stunden nach Auftreten der Symptome.

● Verfügbarkeit und Vertrieb: Botulinum-Antitoxin ist nicht immer leicht erhältlich und wird in der Regel von spezialisierten Quellen bezogen. Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister arbeiten zusammen, um die rechtzeitige Verteilung von Antitoxin im Bedarfsfall sicherzustellen, insbesondere bei Ausbrüchen von Botulismus durch Lebensmittel oder Wunden.

● Überempfindlichkeiten und Allergien: Die Verabreichung von Antitoxin birgt das Risiko von Überempfindlichkeits- oder allergischen Reaktionen, einschließlich der Serumkrankheit. Gesundheitsdienstleister müssen die Risiken und Vorteile einer Antitoxinbehandlung sorgfältig abwägen, insbesondere bei Personen mit bekannten Allergien gegen Pferdeproteine.

Andere unterstützende Maßnahmen:

● Wundversorgung: In Fällen von Wundbotulismus sind Wundreinigung und -pflege unerlässlich, um eine anhaltende Toxinproduktion und Bakterienwachstum zu verhindern.

● Überwachung und Vorbeugung von Komplikationen: Patienten mit Botulismus müssen engmaschig auf Komplikationen wie Atemnot, Aspirationspneumonie und Harnverhalt überwacht werden. Proaktive Maßnahmen, einschließlich der frühzeitigen Einleitung von Beatmungsmaßnahmen und Darmmanagement, können dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden.

Dauer des Krankenhausaufenthalts:

Die Dauer des Krankenhausaufenthalts bei Botulismus hängt von der Schwere der Symptome und der Reaktion des Patienten auf die Behandlung ab. In leichteren Fällen kann der Krankenhausaufenthalt relativ kurz sein, während in schweren Fällen mit verlängerter Atemunterstützung ein längerer Krankenhausaufenthalt und eine Rehabilitation erforderlich sein können.

Genesung und Rehabilitation:

Nach der Behandlung benötigen Patienten mit Botulismus häufig eine Rehabilitation, um Kraft und Funktion wiederzuerlangen. Je nach Ausmaß der Muskelschwäche und des Erholungsbedarfs kann dies Physiotherapie, Beschäftigungstherapie und Sprachtherapie umfassen.

Überwachung und Nachsorge:

Patienten, die sich von Botulismus erholt haben, sollten sich regelmäßigen Nachuntersuchungen unterziehen, um ihre Fortschritte zu überwachen und mögliche Langzeitfolgen oder Komplikationen zu behandeln. Botulinumtoxin kann dauerhafte Auswirkungen auf die Muskelfunktion haben und einige Personen benötigen möglicherweise fortlaufende medizinische Betreuung oder Therapie.

Ursachen und Risikofaktoren

Botulismus ist eine seltene, aber schwerwiegende Erkrankung, die durch die starken Neurotoxine des Bakteriums Clostridium botulinum hervorgerufen wird. Das Wissen um die Ursachen und Risikofaktoren von Botulismus ist für die Prävention und Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Ursachen:

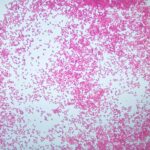

Botulismus wird in erster Linie durch die Einnahme von Botulinumtoxinen verursacht, die zu den stärksten Toxinen gehören, die der Wissenschaft bekannt sind. Diese Toxine werden von Clostridium botulinum produziert, einer Gruppe von anaeroben Bakterien, die häufig in Böden, Sedimenten und Gewässern vorkommen. Die Bakterien können Sporen bilden, die gegen ungünstige Bedingungen, einschließlich Hitze, resistent sind und in verschiedenen Umgebungen überleben können.

Die Krankheit tritt auf, wenn Menschen Lebensmittel, Wasser oder andere Substanzen zu sich nehmen, die Botulinumtoxine enthalten. Sobald die Toxine in den Körper gelangen, stören sie die normale Funktion der Nervenzellen, insbesondere der motorischen Neuronen. Botulinumtoxine blockieren die Freisetzung von Acetylcholin, einem Neurotransmitter, der für die Übertragung von Signalen von den Nerven zu den Muskeln verantwortlich ist. Infolgedessen werden die Muskelkontraktionen gehemmt, was zu Muskelschwäche und Lähmungen führt.

Risikofaktoren:

Botulismus kann zwar Menschen jeden Alters betreffen, doch bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko einer Exposition gegenüber Botulinumtoxinen und der Entwicklung der Krankheit:

● Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln: Lebensmittelbotulismus wird häufig mit dem Verzehr von unsachgemäß konservierten oder selbst eingemachten Lebensmitteln in Verbindung gebracht, insbesondere mit säurearmen Gemüsen und Kräutern. Hausgemachte Konserven werden möglicherweise nicht ausreichend hitzebehandelt, um Sporen und Toxine zu zerstören, so dass ein Umfeld entsteht, das die Toxinbildung begünstigt.

● Botulismus bei Säuglingen: Bei Säuglingen besteht das Risiko, an Botulismus zu erkranken, wenn sie Sporen von Clostridium botulinum aufnehmen, die sich im unreifen Magen-Darm-Trakt des Säuglings ansiedeln können. Honig ist eine häufige Quelle von Sporen in Botulismusfällen bei Säuglingen. Seine Einnahme wird für Kinder unter einem Jahr nicht empfohlen.

● Wundbotulismus: Personen mit offenen Wunden oder Verletzungen, insbesondere solchen, die mit Erde oder Verunreinigungen in Verbindung stehen, sind dem Risiko des Wundbotulismus ausgesetzt. Die Bakterien können sich in der Wunde vermehren und Toxine produzieren, die dann in den Blutkreislauf aufgenommen werden.

● Inhalationsbotulismus: Diese Form des Botulismus ist selten und tritt in der Regel auf, wenn Personen aerosolisiertes Botulinumtoxin einatmen, das durch Laborunfälle oder Bioterrorismus entstehen kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Vorhandensein von Risikofaktoren nicht zwangsläufig zur Entwicklung von Botulismus führt und vice versa. Obwohl diese Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber Botulinumtoxinen erhöhen, ist Botulismus nach wie vor eine seltene Erkrankung.

Krankheitsverlauf und Prognose

Die Kenntnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose von Botulismus ist für eine wirksame Behandlung und Betreuung der Patienten unerlässlich. Botulismus folgt in der Regel einem bestimmten Verlauf, der durch spezifische Stadien und einen variablen Zeitrahmen gekennzeichnet ist. Die Kenntnis der Prognose von Botulismus hilft Gesundheitsdienstleistern und Patienten gleichermaßen bei der Einschätzung der zu erwartenden Folgen.

Krankheitsverlauf:

Botulismus durchläuft im Allgemeinen die folgenden Stadien:

● Inkubationszeit: Botulismus beginnt in der Regel mit einer Inkubationszeit, die zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen nach der Exposition gegenüber Botulinumtoxinen liegt. Während dieser Phase treten bei den Betroffenen möglicherweise keine Symptome auf.

● Auftreten der Symptome: Der Ausbruch der Krankheit erfolgt oft plötzlich und die Symptome treten unvermittelt auf. Das charakteristische Symptom des Botulismus ist Muskelschwäche, insbesondere in den Muskeln, die für Augenbewegungen, Mimik, Schlucken und Sprechen verantwortlich sind. Auf diese anfängliche Muskelschwäche folgt häufig eine absteigende Lähmung, die die Gliedmaßen und die Atemmuskulatur betrifft.

● Absteigende Lähmung: Mit dem Fortschreiten der Krankheit schreitet die Muskelschwäche und -lähmung in absteigender Weise fort, wobei zuerst der Oberkörper und dann der Unterkörper betroffen sind. Es kann zu Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Augenbewegungen, hängenden Augenlidern (Ptosis), verschwommenem oder doppeltem Sehen (Diplopie) und Gesichtslähmung kommen. Auch Sprach- und Schluckbeschwerden können auftreten. In schweren Fällen kommt es zu einer Lähmung der Atemmuskulatur, die eine mechanische Beatmung zur Aufrechterhaltung der Atmung erforderlich macht.

● Gastrointestinale Symptome: Bei einigen Formen von Botulismus, insbesondere bei lebensmittelbedingtem Botulismus, kann es zu gastrointestinalen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall kommen. Diese Symptome können mit einer Muskelschwäche einhergehen oder ihr vorausgehen.

Prognose:

Die Prognose von Botulismus hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art des Botulismus, die Zeit bis zum medizinischen Eingriff und der allgemeine Gesundheitszustand der betroffenen Person. Im Allgemeinen hat Botulismus eine günstige Prognose, wenn er rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Zu den wichtigsten Punkten in Bezug auf die Prognose von Botulismus gehören:

● Frühzeitige Behandlung: Eine frühzeitige Diagnose und die Verabreichung von Botulinum-Antitoxin sind entscheidend für einen positiven Ausgang. Eine Antitoxinbehandlung kann dazu beitragen, ein weiteres Fortschreiten der Krankheit zu verhindern, indem zirkulierende Toxine neutralisiert werden. Bei rechtzeitiger Verabreichung kann die Antitoxin-Therapie die Schwere und Dauer der Symptome erheblich verringern.

● Unterstützung der Atmung: In Fällen, in denen die Atemmuskulatur betroffen ist, ist häufig eine mechanische Beatmung zur Unterstützung der Atmung erforderlich. Die Dauer der Beatmungsunterstützung kann variieren, ist aber in der Regel vorübergehend. Bei angemessener medizinischer Versorgung erlangen die Betroffenen in der Regel wieder die Fähigkeit, selbstständig zu atmen, wenn die Giftstoffe aus ihrem Körper abgebaut sind.

● Genesung: Die meisten Personen, die bei Botulismus rechtzeitig und angemessen medizinisch versorgt werden, erholen sich allmählich. Die Muskelkraft und -funktion kehrt allmählich zurück, beginnend mit dem Oberkörper und nach unten fortschreitend. Die vollständige Genesung kann Wochen bis Monate dauern und eine Restschwäche oder Müdigkeit kann noch einige Zeit bestehen bleiben.

● Komplikationen: Komplikationen können zwar auftreten, insbesondere in schweren Fällen oder wenn die Behandlung verzögert wird, sind aber bei angemessener medizinischer Behandlung relativ selten. Zu den Komplikationen können Atemnot, Lungenentzündung oder Sekundärinfektionen gehören, die sich jedoch häufig mit ärztlicher Hilfe in den Griff bekommen lassen.

● Säuglingsbotulismus: Säuglingsbotulismus, der vor allem Säuglinge betrifft, hat eine ausgezeichnete Prognose, wenn er diagnostiziert und behandelt wird. Die meisten Säuglinge erholen sich bei unterstützender Pflege vollständig und haben keine Langzeitfolgen.

Es ist wichtig zu betonen, dass Botulismus eine seltene Erkrankung ist und bei frühzeitigem medizinischen Eingreifen und angemessener Behandlung ist die Prognose im Allgemeinen günstig.

Prävention

Angesichts des potenziell schweren und lebensbedrohlichen Charakters der Krankheit ist die Vorbeugung von Botulismus von größter Bedeutung. Es gibt zwar eine Behandlung, aber verschiedene Präventionsmaßnahmen können das Botulismusrisiko erheblich verringern. Diese Maßnahmen umfassen sowohl lebensmittelbedingte als auch nicht lebensmittelbedingte Formen der Krankheit.

Lebensmittelsicherheit:

● Richtige Konservierung von Lebensmitteln: Botulinum-Bakterien gedeihen in sauerstoffarmen Umgebungen, daher sind ordnungsgemäße Konservierungs- und Abfülltechniken unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass zu Hause eingemachte oder konservierte Lebensmittel mit sicheren Methoden und Geräten zubereitet werden.

● Verwenden Sie Druckkonservengeräte: Verwenden Sie beim Einmachen von säurearmen Lebensmitteln wie Gemüse und Fleisch Druckkonservengeräte, da diese die Sporen von Botulinum-Bakterien wirksam abtöten.

● Entsorgen Sie beschädigte oder aufgequollene Dosen: Vermeiden Sie den Verzehr von Konserven mit beschädigten, aufgequollenen oder angegriffenen Behältern, da dies auf eine bakterielle Verunreinigung hindeuten kann.

● Kühlung: Kühlen Sie verderbliche Lebensmittel, vor allem solche, die Knoblauch oder Kräuter in Öl enthalten, umgehend, da diese Bedingungen schaffen können, die das Bakterienwachstum begünstigen.

● Richtiges Garen: Achten Sie auf gründliches Garen von Lebensmitteln, insbesondere von Fleisch und Geflügel, um mögliche Sporen abzutöten.

Honig und Botulismus bei Säuglingen:

● Vermeiden Sie das Füttern von Honig an Säuglinge: Honig kann Botulinumsporen enthalten und sollte Säuglingen unter einem Jahr nicht gegeben werden. Verwenden Sie alternative Süßungsmittel für Kleinkinder.

● Betreuungspersonen aufklären: Sorgen Sie dafür, dass Betreuer und Eltern über die Risiken des Honigverzehrs bei Kleinkindern informiert sind.

Selbst eingemachte Lebensmittel:

● Sichere Konservierungsmethoden: Befolgen Sie sichere und empfohlene Konservierungspraktiken, einschließlich der Sterilisierung von Geräten, der Anwendung ordnungsgemäßer Konservierungsverfahren und der Einhaltung aktueller Konservierungsrichtlinien.

● Prüfen von Konserven: Wenn selbst eingemachte Lebensmittel ungewöhnlich aussehen oder riechen, werfen Sie sie weg, anstatt das Risiko einzugehen, möglicherweise kontaminierte Produkte zu verzehren.

Vermeidung der Kontamination von Wunden:

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um Wunden zu vermeiden, insbesondere Stichwunden, reinigen und behandeln Sie auftretende Wunden umgehend, insbesondere wenn sie mit Erde oder kontaminierten Substanzen in Kontakt gekommen sind.

Sichere Injektionspraktiken:

Personen, die injizierbare Drogen konsumieren, sollten sichere Injektionspraktiken anwenden und die gemeinsame Nutzung von Nadeln oder Drogenutensilien vermeiden.

Säuglingshygiene:

Achten Sie beim Umgang mit Säuglingen auf gute allgemeine Hygiene, einschließlich gründlichem Händewaschen und Sterilisieren von Schnullern oder Spielzeug, das in den Mund des Säuglings gelangen könnte.

Medizinische Vorsichtsmaßnahmen:

Achten Sie in medizinischen Einrichtungen auf eine ordnungsgemäße Sterilisation und Hygiene bei medizinischen Verfahren, einschließlich Injektionen und Operationen.

Prophylaktische Maßnahmen:

In bestimmten Hochrisikosituationen, z. B. bei bekannter Exposition gegenüber Botulinumtoxin oder bei Verdacht auf Wundkontamination, kann Botulinum-Antitoxin als vorbeugende Maßnahme verabreicht werden.

Die Umsetzung dieser Präventivmaßnahmen kann das Botulismus-Risiko erheblich verringern und die Sicherheit und das Wohlergehen von Einzelpersonen und Gemeinschaften gewährleisten. Wachsamkeit und Sensibilisierung für potenzielle Botulinumtoxin-Quellen sind für eine wirksame Prävention von entscheidender Bedeutung.

Zusammenfassung

Botulismus ist eine seltene, aber schwerwiegende Krankheit, die durch Toxine verursacht wird, die von dem Bakterium Clostridium botulinum produziert werden. Er beeinträchtigt das Nervensystem und führt zu Muskellähmungen. Es gibt verschiedene Arten von Botulismus: Lebensmittel-, Säuglings-, Wund- und Inhalationsbotulismus, die jeweils unterschiedliche Symptome aufweisen. In der Vergangenheit kam es häufiger zu Botulismusausbrüchen, die mit unsachgemäß konservierten oder eingemachten Lebensmitteln in Verbindung gebracht wurden. Botulismus stört in erster Linie das neuromuskuläre System und verursacht Muskelschwäche und -lähmung, insbesondere in den Muskeln, die Augenbewegungen, Schlucken und Atmung kontrollieren. Die Diagnose von Botulismus umfasst eine klinische Beurteilung, Labortests und manchmal auch bildgebende Untersuchungen. Die Behandlung umfasst die Verabreichung von Botulinum-Antitoxin und eine unterstützende Behandlung, die bei Bedarf auch eine Beatmungshilfe umfasst. Zu den Präventionsmaßnahmen gehören sichere Lebensmittel, die Vermeidung von Honig für Säuglinge, Wundpflege und sichere Injektionsverfahren. Eine frühzeitige Behandlung und sofortige ärztliche Hilfe verbessern die Prognose erheblich.