Beschreibung

Chromomykotische Abszesse und Zysten der Unterhaut sind chronische Pilzinfektionen, die durch Dematiaceen wie Fonsecaea, Cladophialophora und Phialophora verursacht werden. Diese Infektionen führen zur Bildung von knotigen Läsionen unter der Haut, die sich zu mit Eiter gefüllten Abszessen oder mit Flüssigkeit gefüllten Zysten entwickeln können. Typische Symptome sind Schwellungen, Schmerzen und das Auftreten von Knoten oder Knötchen, die bei Abszessen Eiter absondern können.

Diese Erkrankung tritt häufiger in tropischen und subtropischen Regionen auf, in denen dematiöse Pilze häufig im Boden und in verrottendem Pflanzenmaterial vorkommen. In der Vergangenheit wurden chromomykotische Infektionen häufig bei Landarbeitern und anderen Personen beobachtet, die häufig mit kontaminiertem Boden in Kontakt kommen. Die Krankheit wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben und stellt in endemischen Gebieten nach wie vor ein erhebliches Problem für die Gesundheit von Arbeitnehmern dar.

Die Diagnose umfasst eine klinische Untersuchung, bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder MRT sowie Labortests, einschließlich Pilzkulturen und histopathologische Untersuchungen von Biopsieproben. Die Behandlung erfordert in der Regel eine Kombination aus einer langfristigen antimykotischen Therapie, wie z. B. Itraconazol oder Terbinafin, und einem chirurgischen Eingriff zur Drainage von Abszessen oder zur Entfernung von Zysten.

Die Hauptursache ist die Inokulation von dematiösen Pilzen in das subkutane Gewebe durch kleine Hautverletzungen. Zu den Risikofaktoren gehören die berufliche Exposition gegenüber Erde und organischen Stoffen, insbesondere in tropischen und subtropischen Klimazonen, sowie ein geschwächtes Immunsystem, das Menschen anfälliger für schwerere Infektionen macht.

Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören das Tragen von Schutzkleidung und Handschuhen beim Umgang mit Erde oder Pflanzenmaterial, eine gute Wundversorgung zur Vermeidung des Eindringens von Pilzen und die Aufklärung gefährdeter Bevölkerungsgruppen über die Bedeutung von Schutzmaßnahmen.

Die Biologie dahinter

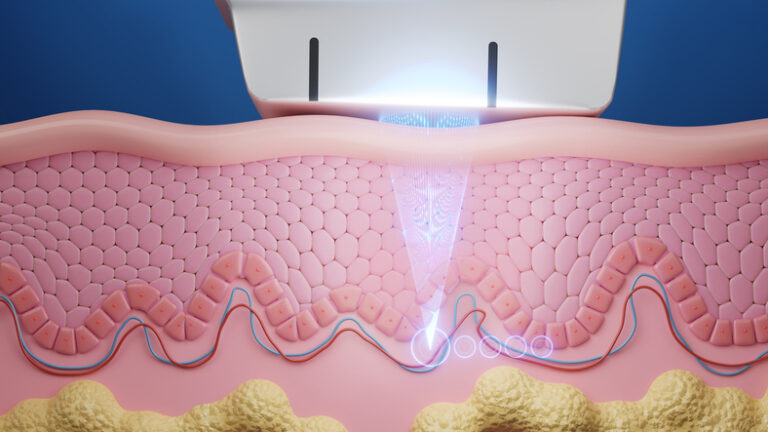

Chromomykotische Abszesse und Zysten befallen die Unterhaut, die Gewebeschicht unter der Haut. Dieses Gewebe dient als Fettspeicher, der den Körper isoliert und polstert, und beherbergt Blutgefäße und Nerven, die die Haut und tiefer liegende Strukturen versorgen.

Im gesunden Zustand hilft die Unterhaut, die Körpertemperatur zu halten, und bildet eine Schutzschicht gegen Verletzungen. Es spielt auch eine entscheidende Rolle bei Stoffwechselvorgängen und bei der Immunreaktion, indem es als Barriere gegen Infektionen wirkt.

Wenn das subkutane Gewebe von Dermatophyten befallen wird, stören diese die normalen Funktionen, indem sie chronische Entzündungen und Abszesse verursachen. Die Anwesenheit der Pilze löst eine Immunreaktion aus, die zur Ansammlung von Immunzellen und zur Bildung von Knötchen, Abszessen oder Zysten führt. Diese Läsionen können Schmerzen, Schwellungen und eine Beeinträchtigung der Gewebefunktion verursachen und, wenn sie unbehandelt bleiben, zu sekundären bakteriellen Infektionen und erheblichen Gewebeschäden führen.

Arten und Symptome

Chromomykotische Abszesse und Zysten der Unterhaut sind durch chronische Pilzinfektionen gekennzeichnet, die zur Bildung von Knötchen, Abszessen und Zysten unter der Haut führen. Diese Infektionen betreffen hauptsächlich die Unterhaut und können erhebliche Beschwerden und Funktionsbeeinträchtigungen verursachen.

Symptome:

Knötchenförmige Läsionen: Die Infektion zeigt sich zunächst in Form kleiner, fester Knötchen unter der Haut. Diese Knötchen sind anfangs oft schmerzfrei, können jedoch im Verlauf der Infektion empfindlich und schmerzhaft werden. Die Haut über diesen Knötchen kann normal oder leicht verfärbt erscheinen.

Abszessbildung: Mit fortschreitender Infektion können sich die Knötchen zu Abszessen entwickeln. Abszesse sind durch die Ansammlung von Eiter gekennzeichnet, was zu Schwellungen, Rötungen und verstärkten Schmerzen führt. Die Haut über dem Abszess kann sich warm und empfindlich anfühlen, und der Abszess kann schließlich aufbrechen und Eiter absondern.

Zysten: In manchen Fällen kann die Infektion zur Bildung von Zysten führen, bei denen es sich um mit Flüssigkeit gefüllte Säcke handelt. Zysten können sich bei der Abtastung fest oder weich anfühlen und unterschiedlich groß sein. Im Gegensatz zu Abszessen verursachen Zysten keine nennenswerten Schmerzen, es sei denn, sie infizieren sich oder platzen.

Komplikationen:

Sekundäre bakterielle Infektionen: Das Vorhandensein von Abszessen und Zysten erhöht das Risiko sekundärer bakterieller Infektionen. Bakterien können durch Hautrisse eindringen und zu weiteren Entzündungen, Fieber und der Notwendigkeit einer Antibiotikabehandlung führen.

Chronische Entzündung: Anhaltende Pilzinfektionen können zu chronischen Entzündungen im betroffenen Gewebe führen, die mit Schmerzen, Schwellungen und Gewebeschäden einhergehen. Dieser chronische Zustand kann zu Fibrose und Narbenbildung führen, die die Funktion und das Aussehen des betroffenen Bereichs beeinträchtigen können.

Ausbreitung auf tiefer liegende Gewebe: In schweren Fällen kann sich die Infektion auf tiefer liegende Gewebe, einschließlich Muskeln und Knochen, ausbreiten. Diese Ausbreitung kann zu schwerwiegenderen gesundheitlichen Problemen führen und möglicherweise umfangreichere medizinische und chirurgische Eingriffe erforderlich machen.

Funktionseinschränkungen: Die chronische Natur der Infektion und die daraus resultierende Entzündung und Gewebeschädigung können zu Funktionseinschränkungen führen. Dies kann zu Bewegungseinschränkungen führen, insbesondere wenn sich die Abszesse oder Zysten in der Nähe von Gelenken oder Muskeln befinden.

Das Verständnis der Symptome und Komplikationen von chromomykotischen Abszessen und Zysten ist für eine rechtzeitige Diagnose und eine wirksame Behandlung von entscheidender Bedeutung. Durch frühzeitiges Eingreifen können schwere Komplikationen vermieden und die Ergebnisse für die Patienten verbessert werden.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose chromomykotischer Abszesse und Zysten der Unterhaut erfordert eine gründliche klinische Untersuchung, die durch spezifische Labortests und bildgebende Verfahren unterstützt wird. Eine frühzeitige und genaue Diagnose ist für eine wirksame Behandlung der Erkrankung unerlässlich.

Klinische Untersuchung:

Eine detaillierte Anamnese ist entscheidend für die Identifizierung einer möglichen Exposition gegenüber dematiösen Pilzen. Wichtige Informationen sind der Beruf des Patienten, frühere Reisen in oder Aufenthalte in endemischen Gebieten sowie alle Aktivitäten, bei denen Kontakt mit Erde oder verrottendem Pflanzenmaterial besteht. Es ist auch wichtig, auf mögliche Grunderkrankungen mit eingeschränkter Immunabwehr wie Diabetes, HIV/AIDS oder kürzlich durchgeführte immunsuppressive Therapien zu achten.

Bei einer umfassenden körperlichen Untersuchung sollten die Merkmale und die Verteilung der Hautläsionen im Mittelpunkt stehen. Der Arzt sollte die Knoten abtasten, um ihre Größe, Konsistenz und Empfindlichkeit zu beurteilen. Anzeichen für eine Abszessbildung wie Wärme, Rötung und Fluktuation sollten notiert werden. Das Vorhandensein von Zysten, die sich fest oder schwammig anfühlen können, sollte ebenfalls dokumentiert werden. Darüber hinaus sollte die Untersuchung auch auf Anzeichen einer sekundären bakteriellen Infektion, wie erhöhte Empfindlichkeit, Fieber oder Eiterabsonderung, untersucht werden.

Labortests und bildgebende Verfahren:

Pilzkultur: Eine durch Feinnadelaspiration oder Biopsie gewonnene Probe der Läsion wird in einer Kultur gezüchtet, um die für die Infektion verantwortliche Pilzart zu isolieren und zu identifizieren. Die Pilzkultur ist für die Bestätigung der Diagnose und die Einleitung einer geeigneten antimykotischen Therapie unerlässlich.

Histopathologische Untersuchung: Eine Biopsieprobe aus dem betroffenen Gewebe wird unter dem Mikroskop untersucht. Diese Untersuchung kann charakteristische Merkmale der Chromomykose, wie das Vorhandensein von pigmentierten Pilzbestandteilen (Sklerotien) und chronisch entzündliche Veränderungen, aufdecken.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR): Mit PCR-Tests kann Pilz-DNA in Gewebeproben nachgewiesen werden. Dies ist eine schnelle und genaue Methode zur Identifizierung des verursachenden Organismus.

Bildgebende Verfahren: Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, MRT oder CT können eingesetzt werden, um das Ausmaß der Infektion zu beurteilen und tiefere Abszesse oder Zysten zu erkennen. Ultraschall eignet sich besonders gut zur Beurteilung der Art von subkutanen Knötchen, während MRT und CT detaillierte Bilder des tieferen Gewebes und einer möglichen Ausbreitung der Infektion liefern können.

Eine genaue und zeitnahe Diagnose ist für die wirksame Behandlung von chromomykotischen Abszessen und Zysten von entscheidender Bedeutung, da so eine angemessene Behandlung umgehend eingeleitet werden kann, um Komplikationen zu vermeiden und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Therapie und Behandlung

Die Behandlung chromomykotischer Abszesse und Zysten der Unterhaut erfordert einen umfassenden Ansatz, der eine antimykotische Therapie, einen chirurgischen Eingriff und eine unterstützende Behandlung kombiniert. Eine wirksame Behandlung zielt darauf ab, die Infektion zu beseitigen, die Symptome zu lindern und Komplikationen vorzubeugen.

Antimykotische Therapie:

Itraconazol: Itraconazol ist das erste Antimykotikum zur Behandlung von Chromomykose. Es wird oral verabreicht und in der Regel über mehrere Monate verschrieben, um eine vollständige Beseitigung der Pilze zu gewährleisten. Die Dosierung und Dauer hängen von der Schwere der Infektion und der Reaktion des Patienten auf die Behandlung ab.

Terbinafin: Terbinafin ist ein alternatives Antimykotikum, das in Fällen eingesetzt werden kann, in denen Itraconazol nicht wirkt oder kontraindiziert ist. Es wird ebenfalls oral verabreicht und hat sich bei einer Vielzahl von Hautpilzen als wirksam erwiesen.

Amphotericin B: In schweren oder therapieresistenten Fällen kann eine intravenöse Behandlung mit Amphotericin B erforderlich sein. Dieses hochwirksame Antimykotikum wird aufgrund seiner potenziellen Nebenwirkungen nur bei schwer behandelbaren Infektionen eingesetzt. Liposomale Formulierungen von Amphotericin B werden häufig bevorzugt, um die Nephrotoxizität zu verringern.

Chirurgischer Eingriff:

Abszessdrainage: Bei Patienten mit großen oder symptomatischen Abszessen kann eine chirurgische Drainage erforderlich sein. Bei diesem Verfahren wird ein Einschnitt vorgenommen, durch den der Eiter abfließen kann, wodurch Schmerzen gelindert und das Risiko einer sekundären bakteriellen Infektion verringert werden können.

Entfernung von Zysten: Große, schmerzhafte oder auf eine antimykotische Therapie nicht ansprechende Zysten müssen unter Umständen operativ entfernt werden. Durch die Entfernung von Zysten wird die Infektionsquelle beseitigt und ein erneutes Auftreten der Infektion verhindert.

Debridement: Bei ausgedehnten Infektionen oder nekrotischem Gewebe kann ein chirurgisches Debridement erforderlich sein. Dabei wird abgestorbenes oder infiziertes Gewebe entfernt, um die Heilung zu fördern und die Wirksamkeit der antimykotischen Therapie zu erhöhen.

Unterstützende Pflege:

Schmerzbehandlung: Patienten benötigen möglicherweise Analgetika, um die mit Abszessen, Zysten und chirurgischen Eingriffen verbundenen Schmerzen zu lindern. Schmerzlinderung ist unerlässlich, um den Komfort und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Wundversorgung: Die richtige Versorgung von Operationswunden und Geschwüren ist entscheidend, um Sekundärinfektionen zu verhindern. Dazu gehören regelmäßige Reinigung, Verbandswechsel und die Überwachung auf Anzeichen einer Infektion.

Überwachung und Nachsorge:

Regelmäßige Nachsorgetermine sind erforderlich, um die Reaktion des Patienten auf die Behandlung zu überwachen und die Therapie bei Bedarf anzupassen. Bildgebende Verfahren und Labortests können wiederholt werden, um den Heilungsverlauf der Infektion zu beurteilen und sicherzustellen, dass es zu keinem Rückfall kommt.

Ursachen und Risikofaktoren

In diesem Abschnitt werden die biologischen Prozesse, die zur Erkrankung führen, und die wichtigsten Risikofaktoren, die zu ihrer Entwicklung beitragen, näher erläutert.

Ursachen:

Chromomykotische Abszesse und Zysten werden durch Dematiaceen-Pilze wie Fonsecaea, Cladophialophora und Phialophora verursacht. Diese Pilze kommen häufig in der Erde und in verrottendem Pflanzenmaterial vor. Die Infektion beginnt in der Regel, wenn Pilzsporen durch kleine Schnitte, Einstiche oder Abschürfungen in die Haut eindringen. Einmal im Körper, gedeihen die Pilze im Unterhautgewebe und führen zur Bildung von Knötchen, Abszessen und Zysten. Die melaninreichen Zellwände der Pilze bieten Resistenz gegen Phagozytose und Antimykotika, sodass sie dem Immunsystem entgehen und chronische Infektionen auslösen können.

Risikofaktoren:

Berufliche Exposition: Personen, die in der Landwirtschaft, im Gartenbau oder in der Forstwirtschaft tätig sind, sind aufgrund des häufigen Kontakts mit Erde und verrottendem Pflanzenmaterial, in dem Dematiaceen vorkommen, einem höheren Risiko ausgesetzt. Tätigkeiten, bei denen Erde oder Pflanzenmaterial aufgewühlt werden, erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Pilzinfektion der Haut.

Geografische Lage: Das Leben in tropischen und subtropischen Regionen oder Reisen dorthin erhöhen das Risiko einer Exposition gegenüber diesen Pilzen, da sie in solchen Klimazonen häufiger vorkommen. In endemischen Gebieten treten chromomykotische Infektionen häufiger auf.

Immunschwäche: Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. HIV/AIDS-Patienten, Diabetiker oder Patienten, die eine immunsuppressive Therapie erhalten, sind anfälliger für schwere und chronische Infektionen. Immungeschwächte Patienten können Pilzinfektionen schlechter abwehren, was das Risiko erhöht, dass sich Abszesse und Zysten bilden.

Hautverletzungen: Vorhandene Hauterkrankungen, kleinere Schnitte, Einstichwunden und Abschürfungen können als Eintrittspforten für Pilzsporen dienen und das Infektionsrisiko erhöhen. Eine angemessene Wundversorgung ist unerlässlich, um das Eindringen von Pilzen und eine nachfolgende Infektion zu verhindern.

Die genannten Risikofaktoren können die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von chromomykotischen Abszessen und Zysten deutlich erhöhen, wobei die individuelle Anfälligkeit jedoch stark variieren kann. Nicht jeder, der diesen Risikofaktoren ausgesetzt ist, erkrankt auch an der Krankheit, und auch Personen ohne offensichtliche Risikofaktoren können die Krankheit entwickeln.

Krankheitsverlauf und Prognose

Für eine effektive Patientenversorgung ist es unerlässlich, den Verlauf und die zu erwartenden Ergebnisse chromomykotischer Abszesse und Zysten der Unterhaut zu verstehen. In diesem Abschnitt werden die typischen Entwicklungsstadien der Krankheit beschrieben und ein Überblick über die Prognose gegeben.

Krankheitsverlauf:

Chromomykotische Abszesse und Zysten beginnen in der Regel mit der Inokulation von Pilzsporen in die Unterhaut durch ein geringfügiges Hauttrauma. Anfangs bilden sich an der Infektionsstelle kleine, feste Knötchen, die schmerzfrei sein können. Im Laufe von Wochen bis Monaten können sich diese Knötchen zu Abszessen entwickeln, die durch Eiteransammlung, Schwellung und verstärkte Schmerzen gekennzeichnet sind. Die Haut über den Abszessen kann rot und empfindlich werden, und die Abszesse können schließlich aufbrechen und Eiter absondern.

In einigen Fällen kann die Infektion zur Bildung von Zysten führen, bei denen es sich um flüssigkeitsgefüllte Säcke handelt, die fest oder weich sein können. Diese Zysten können über lange Zeiträume bestehen bleiben und schmerzhaft werden, wenn sie sich vergrößern oder sekundär infiziert werden. Die Krankheit schreitet langsam voran, oft über Monate bis Jahre, wobei die chronische Entzündung zu Gewebeschäden und Fibrose führt.

Prognose:

Die Prognose für chromomykotische Abszesse und Zysten der Unterhaut hängt weitgehend von der rechtzeitigen und wirksamen Behandlung ab. Bei rechtzeitiger und angemessener antimykotischer Therapie und chirurgischem Eingriff können viele Patienten eine deutliche Verbesserung und Beseitigung der Symptome erreichen. Aufgrund des chronischen Charakters der Infektion sind jedoch häufig eine Langzeitbehandlung und Nachsorge erforderlich.

Bei immungeschwächten Personen ist die Prognose aufgrund des höheren Risikos schwerer und wiederkehrender Infektionen möglicherweise schlechter. Komplikationen wie sekundäre bakterielle Infektionen, ausgedehnte Gewebeschäden und die Ausbreitung auf tiefer liegende Gewebe können das Gesamtergebnis beeinträchtigen. Trotz dieser Herausforderungen können eine frühzeitige Diagnose und eine konsequente Behandlung die Prognose verbessern, Komplikationen verringern und die Lebensqualität der Betroffenen erhöhen. Regelmäßige Kontrollen und die Einhaltung der Behandlungsprotokolle sind unerlässlich, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Prävention

Die Vorbeugung von chromomykotischen Abszessen und Zysten der Unterhaut erfordert eine Kombination aus persönlichen Schutzmaßnahmen und der Kenntnis der Risikofaktoren. Durch das Verständnis und die Umsetzung wirksamer Präventionsstrategien können Personen, insbesondere solche in Berufen mit hohem Infektionsrisiko, ihr Infektionsrisiko erheblich senken.

Schutzkleidung und -ausrüstung:

Das Tragen von Schutzkleidung ist für Personen, die häufig mit Erde, Pflanzen oder verrottenden organischen Stoffen in Kontakt kommen, unerlässlich. Dazu gehören das Tragen von langen Ärmeln, langen Hosen, Handschuhen und festem Schuhwerk. Schutzkleidung hilft, kleinere Hautverletzungen zu vermeiden, durch die Pilze eindringen können.

Richtige Wundversorgung:

Die sofortige und gründliche Reinigung von Hautverletzungen ist von entscheidender Bedeutung. Durch das Waschen von Schnitten, Einstichen und Abschürfungen mit Wasser und Seife und das anschließende Auftragen eines Antiseptikums kann verhindert werden, dass sich Pilzsporen festsetzen und eine Infektion auslösen. Das Abdecken von Wunden mit sterilen Verbänden schützt sie vor Verunreinigungen.

Kontrolle der Umgebung:

Durch die Aufrechterhaltung einer sauberen Arbeits- und Lebensumgebung kann die Exposition gegenüber Schimmelpilzen verringert werden. Dazu gehören die regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Entsorgung von Pflanzenresten und organischen Stoffen. Auch der Einsatz von Fungiziden in Bereichen, in denen Pilzwachstum droht, kann dazu beitragen, die Risiken zu minimieren.

Aufklärung und Schulung:

Es ist wichtig, Personen, insbesondere in Risikoberufen wie Landwirtschaft und Gartenbau, über die Risiken und Präventionsstrategien aufzuklären. Aufklärungsprogramme können Arbeitnehmer über die Bedeutung des Tragens von Schutzausrüstung, die Durchführung einer guten Wundversorgung und das Erkennen früher Symptome einer Infektion informieren.

Regelmäßige Überwachung:

Für Personen mit hohem Risiko sind regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen und die Überwachung auf frühe Anzeichen einer Infektion wichtig. Durch die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Hautinfektionen kann verhindert werden, dass diese zu Abszessen und Zysten fortschreiten. Arbeitgeber in risikoreichen Branchen sollten die Einführung einer routinemäßigen Gesundheitsüberwachung für ihre Mitarbeiter in Betracht ziehen.

Personen mit geschwächtem Immunsystem:

Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um eine Exposition gegenüber dematösen Pilzen zu vermeiden. Dazu gehört es, Tätigkeiten zu vermeiden, bei denen direkter Kontakt mit Erde oder verrottendem Pflanzenmaterial besteht, und strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten. Gesundheitsdienstleister sollten diese Personen genau auf Anzeichen einer Infektion überwachen und bei Bedarf frühzeitig eingreifen.

Zusammenfassung

Chromomykotische Abszesse und Zysten der Unterhaut sind chronische Pilzinfektionen, die durch Dematiaceen wie Fonsecaea, Cladophialophora und Phialophora verursacht werden. Diese Infektionen führen zu knotigen Läsionen unter der Haut, die sich zu eitrigen Abszessen oder mit Flüssigkeit gefüllten Zysten entwickeln können und Symptome wie Schwellungen, Schmerzen und das Vorhandensein von Knoten verursachen. Diese in tropischen und subtropischen Regionen weit verbreitete Erkrankung betrifft vor allem Menschen, die häufig mit kontaminiertem Boden in Kontakt kommen. Die Diagnose erfolgt durch klinische Untersuchungen, bildgebende Verfahren und Labortests. Die Behandlung umfasst eine langfristige Antimykotika-Therapie und chirurgische Eingriffe. Zu den Risikofaktoren gehören berufliche Exposition, geografische Lage und Immunschwäche. Die Präventionsmaßnahmen konzentrieren sich auf Schutzkleidung, angemessene Wundversorgung, Umweltkontrollen und Aufklärung. Um das Risiko zu minimieren, sollten Sie beim Umgang mit Erde oder Pflanzen stets Schutzkleidung tragen und eine gute Wundversorgung praktizieren, um Pilzinfektionen vorzubeugen.