Beschreibung

Chronische intestinale Amöbiasis ist eine lang anhaltende Infektion des Dickdarms, die durch den Protozoenparasiten Entamoeba histolytica verursacht wird. Im Gegensatz zur akuten Amöbiasis tritt diese Form der Amöbiasis häufig mit leichten oder gar keinen Symptomen auf. Die chronische intestinale Amöbiasis ist durch eine anhaltende Kolonisierung des Dickdarms gekennzeichnet. Dies kann zu einer chronischen Entzündung der Dickdarmschleimhaut führen, die als Amöbenkolitis bezeichnet wird und zu Amöbengeschwüren beiträgt. Mit der Zeit kann dies zu Bauchschmerzen, blutigem Stuhl und Durchfall führen.

Die chronische intestinale Amöbiasis tritt vor allem in Regionen auf, in denen unzureichende sanitäre Einrichtungen und Hygienemaßnahmen herrschen. In Gebieten, in denen die sanitären Einrichtungen nach wie vor unzureichend sind, ist die Amöbiasis seit jeher präsent und wird weiterhin bekämpft. Entamoeba histolytica, der verursachende Parasit, wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts identifiziert, was zu späteren Forschungen führte, die seinen Zusammenhang mit chronischen Darminfektionen aufdeckten.

Die Diagnose der chronischen intestinalen Amöbiasis umfasst eine klinische Bewertung, Labortests und bildgebende Untersuchungen. Die Symptome sind oft weniger ausgeprägt, was die Diagnose erschwert. In Labortests werden Stuhlproben auf das Vorhandensein von Zysten oder Trophozoiten von Entamoeba histolytica untersucht, und in serologischen Tests werden spezifische Antikörper nachgewiesen. Die Behandlung umfasst in erster Linie antiamöbische Medikamente wie Metronidazol oder Tinidazol sowie Maßnahmen zur Linderung der Symptome und zur Rehydrierung.

Die chronische intestinale Amöbiasis entsteht durch eine anhaltende Besiedlung des Dickdarms mit Entamoeba histolytica. Sie beginnt, wenn reife Zysten durch kontaminierte Lebensmittel, Wasser oder fäkal-orale Übertragung aufgenommen werden. Zu den begünstigenden Faktoren gehören schlechte sanitäre Einrichtungen, unzureichende Hygiene und beengte Wohnverhältnisse. Eine geschwächte Immunabwehr und ein endemischer Wohnsitz erhöhen das Risiko.

Bei der Vorbeugung der chronischen intestinalen Amöbiasis stehen persönliche Hygiene, sauberes Trinkwasser und angemessene sanitäre Einrichtungen im Vordergrund. Händewaschen nach dem Toilettengang und vor dem Umgang mit Lebensmitteln ist entscheidend. Die Gewährleistung von sicherem Trinkwasser und Abwasserentsorgung minimiert das Kontaminationsrisiko. In endemischen Regionen können prophylaktische Maßnahmen in Betracht gezogen werden.

Die Biologie dahinter

Die chronische intestinale Amöbiasis befällt vor allem den Dickdarm, einen wichtigen Bestandteil des menschlichen Verdauungssystems. Unter normalen Umständen spielt der Dickdarm eine zentrale Rolle bei der Aufnahme von Wasser und Elektrolyten und trägt zur Bildung eines gut strukturierten Stuhls bei. Dieses lebenswichtige Organ beherbergt ein komplexes Ökosystem nützlicher Darmbakterien, die bei der Verdauung, der Fermentation unverdauter Kohlenhydrate und der Synthese bestimmter Vitamine helfen.

Das Eindringen von Entamoeba histolytica, dem Erreger der chronischen intestinalen Amöbiasis, stört jedoch dieses harmonische Gleichgewicht. Der Parasit siedelt sich im Dickdarm an, verursacht eine chronische Entzündung und führt zur Entwicklung einer Amöbenkolitis. Dieser Entzündungsprozess beeinträchtigt die Fähigkeit des Dickdarms, Wasser effektiv zu absorbieren, was zu Veränderungen der Stuhlkonsistenz und häufigem Durchfall führt.

Wenn die Infektion andauert, kann sie außerdem zur Bildung von Amöbengeschwüren in der Dickdarmschleimhaut führen. Diese Geschwüre können bluten, was zu blutigem Stuhlgang führt. Eine chronische intestinale Amöbiasis stört die normale Funktion des Dickdarms, verursacht chronische Entzündungen, Veränderungen der Stuhlkonsistenz und kann zu Komplikationen führen, wenn sie nicht behandelt wird.

Arten und Symptome

Die chronische intestinale Amöbiasis ist in erster Linie dadurch gekennzeichnet, dass sie im Dickdarm persistiert und eine Reihe von Symptomen und Komplikationen verursacht. Dieser Abschnitt befasst sich mit den spezifischen Symptomen, die bei Personen auftreten, die von dieser Form der Amöbiasis betroffen sind, sowie mit möglichen Komplikationen, die auftreten können, wenn sie unbehandelt bleiben.

Symptome:

Chronische Diarrhöe: Eines der charakteristischen Symptome der chronischen intestinalen Amöbiasis ist anhaltender, wässriger Durchfall. Der Durchfall kann chronisch sein und über Wochen bis Monate anhalten. Die Konsistenz des Stuhls kann variieren, er ist jedoch häufig locker und kann aufgrund der geschwürigen Darmschleimhaut Schleim, Eiter oder Blut enthalten.

Unterleibsschmerzen: Die Patienten klagen häufig über Unbehagen, Krämpfe und Schmerzen im Unterleib. Diese Schmerzen treten typischerweise im Unterbauch auf und sind die Folge von Entzündungen und Reizungen, die durch die Anwesenheit von Entamoeba histolytica im Dickdarm verursacht werden.

Blutige Stühle: Ein charakteristisches Merkmal der chronischen Amöbenkolitis ist das Auftreten von blutigem Stuhl. Der Stuhl kann sichtbares Blut enthalten oder als teerige, dunkle Substanz erscheinen, die durch Blutungen aus Amöbengeschwüren im Dickdarm entsteht. Der Blutverlust kann in manchen Fällen zu einer Anämie führen.

Tenesmus: Tenesmus, das Gefühl, Stuhlgang haben zu müssen, auch wenn das Rektum leer ist, kann für Menschen mit chronischer Amöbiasis im Darm sehr belastend sein. Dieser anhaltende Drang kann zu weiteren Beschwerden beitragen.

Gewichtsverlust: Chronischer Durchfall, Bauchschmerzen und die Malabsorption von Nährstoffen können mit der Zeit zu Gewichtsverlust führen. In der Folge können Müdigkeit und Schwäche auftreten.

Komplikationen:

Perforation: In schweren und fortgeschrittenen Fällen von chronischer intestinaler Amöbiasis können sich die Geschwüre im Dickdarm vertiefen und zu einer Perforation der Darmwand führen. Dies ist ein medizinischer Notfall und kann zu einer lebensbedrohlichen Peritonitis führen.

Amöbenbefall: In seltenen Fällen kann sich im Dickdarm eine Masse oder ein Gewebeklumpen, ein so genanntes Amöbom, bilden. Diese feste, tumorartige Wucherung kann einen Darmverschluss verursachen, der zu starken Bauchschmerzen und einer Unfähigkeit, Stuhlgang zu haben, führt.

Ausbreitung auf andere Organe: Entamoeba histolytica ist zwar seltener, kann aber die Darmwand durchbrechen und in den Blutkreislauf gelangen. Von dort aus kann sie sich auf andere Organe ausbreiten, insbesondere auf die Leber, was zur Bildung von Amöbenleberabszessen führen kann.

Unterernährung und Dehydrierung: Chronischer Durchfall und eine schlechte Nährstoffaufnahme können zu Unterernährung und Dehydrierung führen, insbesondere wenn der Zustand über einen längeren Zeitraum anhält.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Symptome der chronischen intestinalen Amöbiasis rechtzeitig zu erkennen, insbesondere das Auftreten von anhaltendem Durchfall, Bauchschmerzen und blutigem Stuhl, da eine frühzeitige Diagnose und Behandlung das Fortschreiten schwerer Komplikationen verhindern kann.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue und rechtzeitige Diagnose der chronischen intestinalen Amöbiasis ist entscheidend für die Einleitung einer angemessenen Behandlung und die Vermeidung von Komplikationen. Dieser Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über den diagnostischen Prozess, der die klinische Beurteilung, Labortests und bildgebende Untersuchungen umfasst.

Klinische Untersuchung:

Die Diagnose der chronischen intestinalen Amöbiasis beginnt in der Regel mit einer gründlichen klinischen Untersuchung, die eine umfassende Anamnese und körperliche Untersuchung umfasst.

Das medizinische Personal erkundigt sich nach der Krankengeschichte des Patienten und konzentriert sich dabei auf gastrointestinale Symptome wie chronischen Durchfall, Bauchschmerzen und Veränderungen der Stuhlgewohnheiten. Sie werden auch nach Reisen in Regionen mit erhöhter Amöbiasis-Prävalenz, nach dem Kontakt mit verunreinigtem Wasser oder Lebensmitteln und nach früheren Magen-Darm-Erkrankungen fragen. Eine ausführliche Anamnese hilft bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Entamoeba histolytica.

Eine körperliche Untersuchung wird durchgeführt, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten zu beurteilen und klinische Anzeichen zu erkennen, die auf eine chronische intestinale Amöbiasis hinweisen. Besonderes Augenmerk wird auf die Vitalzeichen gelegt, einschließlich Temperatur, Herzfrequenz und Blutdruck. Das medizinische Personal untersucht den Bauch auf Druckempfindlichkeit, Blähungen oder tastbare Massen. Anzeichen von Dehydrierung, wie trockene Schleimhäute oder verminderter Hautturgor, werden ebenfalls untersucht.

Labortests und Bildgebung:

Labortests und bildgebende Untersuchungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Diagnose einer chronischen intestinalen Amöbiasis:

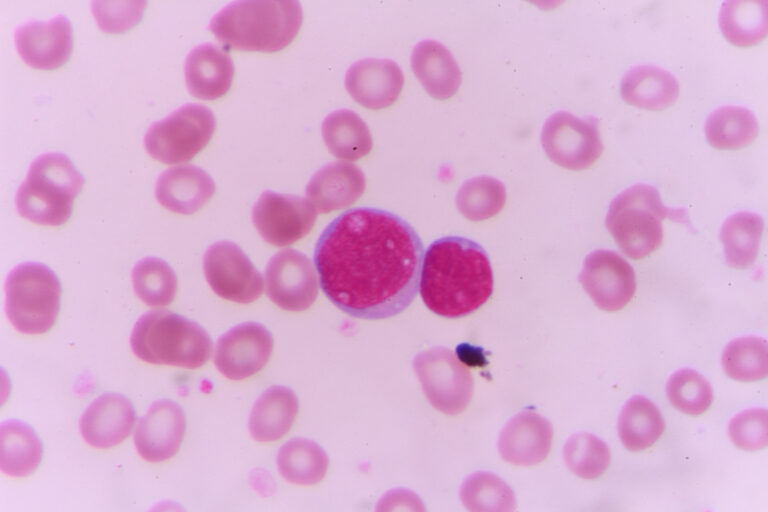

Untersuchung des Stuhls: Der Goldstandard für die Diagnose einer Infektion mit Entamoeba histolytica ist die Untersuchung von Stuhlproben auf das Vorhandensein von Zysten oder Trophozoiten der Amöbe. Durch die mikroskopische Analyse frischer Stuhlproben können die charakteristischen Zysten mit vier Kernen identifiziert werden, was eine eindeutige Diagnose ermöglicht. In einigen Fällen kann ein Stuhl-Antigentest eingesetzt werden, um spezifische, von der Amöbe produzierte Antigene nachzuweisen und so ein schnelles Diagnoseergebnis zu erhalten.

Serologische Tests: Serologische Tests, wie Enzymimmunoassays (EIA) oder indirekte Hämagglutinationstests (IHA), können Antikörper gegen Entamoeba histolytica im Blut des Patienten nachweisen. Diese Tests sind nützlich, wenn die Stuhluntersuchung allein keine eindeutige Diagnose liefern kann. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass serologische Tests nicht zwischen aktuellen und früheren Infektionen unterscheiden können.

Bildgebende Untersuchungen: In Fällen, in denen Komplikationen vermutet werden, können bildgebende Untersuchungen durchgeführt werden. Ultraschalluntersuchungen des Abdomens oder Computertomografien (CT) können helfen, Amöben, Massen oder Abszesse im Dickdarm oder andere abdominelle Anomalien zu erkennen. Die Bildgebung ist besonders wichtig, um die Größe und Lage von Amöbenläsionen zu beurteilen und so die Behandlungsentscheidungen zu unterstützen.

Endoskopie: In bestimmten Situationen können Gesundheitsdienstleister eine Endoskopie, z. B. eine Sigmoidoskopie oder Koloskopie, durchführen, um die Darmschleimhaut direkt sichtbar zu machen. Dies kann helfen, charakteristische Geschwüre und Läsionen zu erkennen, die durch die Amöbe verursacht werden. Bei der Endoskopie entnommene Biopsieproben können das Vorhandensein von Entamoeba histolytica bestätigen.

Eine frühzeitige Diagnose auf der Grundlage einer Kombination aus klinischer Bewertung, Stuhluntersuchung und relevanten bildgebenden Untersuchungen ist entscheidend für die Einleitung einer angemessenen Behandlung und die Vermeidung von Komplikationen im Zusammenhang mit chronischer intestinaler Amöbiasis.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der chronischen intestinalen Amöbiasis umfasst einen vielschichtigen Ansatz, der darauf abzielt, die Infektion mit Entamoeba histolytica zu beseitigen, die Symptome zu lindern und Komplikationen zu verhindern. Eine rasche und angemessene Behandlung ist wichtig, um die Beschwerden zu minimieren und die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der Therapie und Behandlung erläutert:

Antiamöben-Medikamente:

Der Eckpfeiler der Behandlung der chronischen intestinalen Amöbiasis ist der Einsatz spezifischer antiamöbischer Medikamente. Diese Medikamente richten sich gegen den Parasiten Entamoeba histolytica und helfen, die Infektion zu beseitigen. Zu den häufig verschriebenen antiamöblichen Medikamenten gehören:

Metronidazol: Metronidazol ist eines der am häufigsten verwendeten Medikamente zur Behandlung der chronischen intestinalen Amöbiasis. Es ist wirksam gegen Entamoeba histolytica und kann den Parasiten bei vorschriftsmäßiger Einnahme vernichten.

Tinidazol: Tinidazol ist eine Alternative zu Metronidazol und ist ähnlich wirksam gegen den Parasiten. Es wird häufig eingesetzt, wenn Metronidazol nicht vertragen wird oder als Zweitlinienbehandlung.

Nitazoxanid: Nitazoxanid ist eine weitere Option für die Behandlung der chronischen Amöbiasis. Es ist gut verträglich und kann die Infektion wirksam beseitigen.

Symptomatische Linderung:

Zusätzlich zu den Amöbenbekämpfungsmitteln können die Patienten Medikamente zur Linderung von Symptomen wie chronischem Durchfall, Bauchkrämpfen und Unwohlsein erhalten. Freiverkäufliche Antidiarrhoika wie Loperamid sollten mit Vorsicht und nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden, da sie die Infektion möglicherweise verschlimmern können.

Rehydrierung:

Eine chronische intestinale Amöbiasis kann zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust aufgrund von Durchfall führen. Die Rehydratation ist ein wichtiger Aspekt der Behandlung, insbesondere bei mittelschwerer bis schwerer Infektion. Die Patienten sollten klare Flüssigkeiten, orale Rehydratationslösungen (ORS) trinken oder bei Bedarf intravenös Flüssigkeit erhalten, um eine angemessene Hydratation und einen ausgeglichenen Elektrolythaushalt aufrechtzuerhalten.

Ernährung:

Die richtige Ernährung ist während und nach der Behandlung von entscheidender Bedeutung. Eine Schonkost aus leicht verdaulichen Lebensmitteln wie Reis, Bananen, Apfelmus und Toast (BRAT-Diät) kann empfohlen werden, um Magen-Darm-Reizungen zu minimieren. In schweren Fällen oder bei Personen mit eingeschränkter Ernährung kann eine enterale oder parenterale Ernährung erforderlich sein, um eine ausreichende Kalorienzufuhr zu gewährleisten.

Nachsorge:

Patienten, die eine Behandlung gegen chronische intestinale Amöbiasis erhalten, sollten regelmäßige Nachsorgetermine wahrnehmen, um ihre Fortschritte zu überwachen. Die medizinischen Betreuer beurteilen das Abklingen der Symptome, die Wirksamkeit der Behandlung und mögliche Komplikationen. Je nach dem klinischen Ansprechen des Patienten kann der Behandlungsplan angepasst werden.

Behandlung von Leberabszessen (falls zutreffend):

In Fällen, in denen Leberabszesse vorliegen oder vermutet werden, können zusätzliche Behandlungsmaßnahmen erforderlich sein. Häufig wird eine perkutane Drainage des Abszesses unter bildgebender Kontrolle durchgeführt, um die Symptome zu lindern und die Heilung zu fördern. Die Antiamöbentherapie wird während und nach der Drainage fortgesetzt, um die Infektion vollständig auszurotten.

Behandlung der extraintestinalen Infektion (falls zutreffend):

Wenn sich die chronische intestinale Amöbiasis über den Darm hinaus ausgebreitet hat, werden je nach betroffenem Organsystem spezifische Maßnahmen ergriffen. So kann bei Personen mit Amöben-Lungenabszessen zusätzlich zur antiamöbischen Therapie eine bronchoskopisch gesteuerte Drainage erforderlich sein.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren der chronischen intestinalen Amöbiasis ist entscheidend für eine wirksame Prävention und Behandlung der Krankheit. Die chronische intestinale Amöbiasis wird hauptsächlich durch das invasive Verhalten des Protozoenparasiten Entamoeba histolytica verursacht.

Auslöser:

Die chronische intestinale Amöbiasis wird durch die Aufnahme reifer Zysten von Entamoeba histolytica ausgelöst, einem mikroskopisch kleinen Parasiten, der vor allem den Dickdarm befällt. Sobald die Zysten in das Verdauungssystem des Wirts eingedrungen sind, setzen sie im Dünndarm Trophozoiten frei. Diese Trophozoiten wandern dann in den Dickdarm, wo sie sich ansiedeln und vermehren. Während dieser Phase können Personen asymptomatische Träger bleiben, d. h. sie beherbergen den Parasiten, zeigen aber keine erkennbaren Symptome.

Die Krankheit tritt auf, wenn die Trophozoiten Entzündungen und Schäden an der Darmschleimhaut verursachen. Diese Schädigung äußert sich in den charakteristischen Symptomen der chronischen intestinalen Amöbiasis, einschließlich chronischem Durchfall, Bauchkrämpfen und Unwohlsein. In schweren Fällen können die Trophozoiten die Darmwand durchbrechen, in den Blutkreislauf gelangen und sich in anderen Organen, insbesondere der Leber, ausbreiten, was zur Bildung von Amöbenleberabszessen führt.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko, an einer chronischen intestinalen Amöbiasis zu erkranken:

Schlechte sanitäre Verhältnisse: Unzureichender Zugang zu sauberem Trinkwasser und ordnungsgemäßen Abwasserentsorgungssystemen erhöhen das Infektionsrisiko erheblich. Gemeinden mit unzureichenden sanitären Einrichtungen sind anfälliger für die Übertragung von Entamoeba histolytica.

Fäkal-orale Übertragung: Der primäre Übertragungsweg ist die Aufnahme von Lebensmitteln oder Wasser, die mit Fäkalien kontaminiert sind, die reife Zysten von Entamoeba histolytica enthalten. Schlechte Hygienepraktiken, wie unzureichendes Händewaschen, tragen zum fäkal-oralen Übertragungsweg bei.

Reisen in endemische Gebiete: Reisende, die Regionen mit einer höheren Endemizität von Entamoeba histolytica besuchen, sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. In diesen Gebieten gibt es häufig mehr verunreinigte Wasserquellen und einen begrenzten Zugang zu angemessenen sanitären Einrichtungen.

Überfüllte Lebensbedingungen: Überfüllte Wohnumgebungen, wie Flüchtlingslager und Schlafsäle, können die Ausbreitung von Amöbeninfektionen durch engen Kontakt und gemeinsam genutzte Einrichtungen begünstigen.

Unterernährung: Unterernährte Menschen, insbesondere Kinder, sind anfälliger für Infektionen mit Entamoeba histolytica, da Unterernährung die Immunabwehr schwächen kann.

Immungeschwächter Zustand: Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, z. B. Menschen, die mit HIV/AIDS leben oder immunsuppressive Medikamente einnehmen, haben ein höheres Risiko, schwere Formen von Amöbeninfektionen zu entwickeln, einschließlich invasiver Erkrankungen und extraintestinaler Beteiligung.

Invasive Verfahren: Bei invasiven medizinischen Eingriffen, die rektale Manipulationen oder das Einführen von kontaminierten Instrumenten beinhalten, kann der Parasit direkt in den Dickdarm gelangen, was das Infektionsrisiko erhöht.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Vorhandensein von Risikofaktoren nicht unbedingt zur Entwicklung einer chronischen intestinalen Amöbiasis führt und umgekehrt. Diese Risikofaktoren erhöhen zwar die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, aber auch Personen ohne diese Risikofaktoren können sich mit der Krankheit infizieren.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose der chronischen intestinalen Amöbiasis ist für Patienten und Gesundheitsdienstleister wichtig. Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in den typischen Verlauf der Krankheit und bietet einen umfassenden Ausblick auf die Prognose.

Krankheitsverlauf:

Die chronische intestinale Amöbiasis nimmt im menschlichen Körper einen unterschiedlichen Verlauf:

Exposition und Invasion: Die Krankheit beginnt, wenn eine Person reife Zysten von Entamoeba histolytica über kontaminierte Lebensmittel, Wasser oder den fäkal-oralen Weg aufnimmt. Nach dem Eindringen in das Verdauungssystem setzen die Zysten im Dünndarm Trophozoiten frei.

Kolonisierung und Vermehrung: Die Trophozoiten wandern dann in den Dickdarm, wo sie sich ansiedeln und vermehren. Während dieser Phase können die Betroffenen asymptomatische Träger bleiben, d. h. sie beherbergen den Parasiten, zeigen aber keine erkennbaren Symptome.

Entzündung und Symptome: Wenn sich die Trophozoiten vermehren und die Darmschleimhaut schädigen, kommt es zu einer Entzündung, die zu den charakteristischen Symptomen der chronischen intestinalen Amöbiasis führt. Zu diesen Symptomen gehören chronischer Durchfall, Bauchkrämpfe und Unwohlsein. Dieses Stadium ist durch anhaltende gastrointestinale Symptome gekennzeichnet.

Extraintestinale Ausbreitung (in einigen Fällen): In schweren Fällen können die Trophozoiten die Darmwand durchbrechen und in den Blutkreislauf gelangen, wodurch sie sich in andere Organe, insbesondere die Leber, ausbreiten können. Dies kann zur Bildung von Amöbenleberabszessen führen, die zusätzliche Symptome wie Schmerzen im rechten Oberbauch und Hepatomegalie (Vergrößerung der Leber) hervorrufen.

Lösung: In den meisten Fällen ist die chronische intestinale Amöbiasis ein andauernder Zustand, der durch anhaltende gastrointestinale Symptome gekennzeichnet ist. Sie kann ohne spezifische Behandlung nicht abklingen. Bleibt sie unbehandelt, kann sie zu Komplikationen führen oder einen asymptomatischen Trägerstatus zur Folge haben.

Prognose:

Die Prognose der chronischen intestinalen Amöbiasis hängt von mehreren Faktoren ab:

Dauer und Schweregrad der Symptome: Chronische Fälle mit lang anhaltenden und schweren Symptomen erfordern unter Umständen eine längere Behandlung und können mit einer ungünstigeren Prognose einhergehen.

Ansprechen auf die Behandlung: Patienten, die gut auf die Behandlung ansprechen und bei denen die Symptome verschwinden, haben in der Regel eine günstige Prognose. Eine rechtzeitige und angemessene Behandlung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Ergebnisse.

Komplikationen: Komplikationen wie Amöbenleberabszesse können die Prognose beeinträchtigen. Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung von Komplikationen sind für eine bessere Prognose unerlässlich.

Grundlegende Gesundheitszustände: Bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem, z. B. bei HIV/AIDS-Patienten oder Patienten, die immunsuppressive Medikamente einnehmen, kann der Krankheitsverlauf komplexer sein und eine spezielle Behandlung erfordern.

Reinfektion und Rezidiv: Das Risiko einer Reinfektion und eines Rezidivs kann die Langzeitprognose beeinflussen. Vorbeugende Maßnahmen sind unerlässlich, um das Risiko einer erneuten Infektion zu verringern.

Eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung sind Schlüsselfaktoren zur Verbesserung der Prognose.

Prävention

Die Vorbeugung der chronischen intestinalen Amöbiasis ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko einer Infektion und der damit verbundenen Symptome zu verringern. In diesem Abschnitt werden umfassende Präventionsmaßnahmen vorgestellt, die jeder Einzelne ergreifen kann, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren und die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Hygiene und sanitäre Einrichtungen:

Handhygiene: Waschen Sie sich nach dem Toilettengang, dem Wechseln der Windeln und vor dem Umgang mit Lebensmitteln oder deren Verzehr gründlich die Hände mit Seife und sauberem Wasser. Richtiges Händewaschen unterbricht den fäkal-oralen Übertragungsweg.

Sicheres Wasser: Sorgen Sie für den Zugang zu sicherem Trinkwasser. Kochen Sie Wasser aus fragwürdigen Quellen ab oder behandeln Sie es, um mögliche Zysten von Entamoeba histolytica abzutöten.

Sanitäre Einrichtungen: Nutzen Sie verbesserte sanitäre Einrichtungen, einschließlich Toiletten und Latrinen, um eine Verunreinigung der Wasserquellen und der Umwelt mit Fäkalien zu verhindern.

Lebensmittelsicherheit:

Umgang mit Lebensmitteln: Achten Sie auf eine sichere Handhabung und Zubereitung von Lebensmitteln. Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich, kochen Sie Lebensmittel bei den empfohlenen Temperaturen und vermeiden Sie den Verzehr von rohen oder nicht ausreichend gekochten Meeresfrüchten.

Vermeiden Sie Lebensmittel von der Straße: Seien Sie vorsichtig beim Verzehr von Lebensmitteln von der Straße in Gebieten mit fragwürdigen Hygienepraktiken, da diese ein höheres Kontaminationsrisiko darstellen können.

Persönliche Gewohnheiten:

Vermeiden Sie kontaminierte Oberflächen: Vermeiden Sie es, mit Fäkalien verunreinigte Oberflächen zu berühren, insbesondere in öffentlichen Toiletten oder Gemeinschaftseinrichtungen.

Safer Sex: Safer Sex und die Verwendung von Barrieremethoden wie Kondomen können das Risiko einer sexuellen Übertragung verringern, insbesondere in Gebieten mit hoher Prävalenz.

Vorsichtsmaßnahmen auf Reisen:

Bei Reisen in Regionen mit erhöhtem Risiko für Amöbeninfektionen sollten Sie beim Verzehr von lokalem Wasser, Eis oder ungekochten Lebensmitteln Vorsicht walten lassen. Halten Sie sich an abgefülltes Wasser und gründlich gekochte Mahlzeiten.

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit:

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Amöbenruhr und Hervorhebung der Bedeutung von Hygiene, sanitären Einrichtungen und sicherem Umgang mit Lebensmitteln und Wasser.

Impfung:

Zwar gibt es keinen spezifischen Impfstoff gegen Amöbenruhr, doch kann ein aktueller Impfschutz gegen andere vermeidbare Krankheiten dazu beitragen, den allgemeinen Gesundheitszustand zu erhalten, was indirekt die Anfälligkeit verringern kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Präventivmaßnahmen zwar das Risiko einer chronischen intestinalen Amöbiasis deutlich verringern können, aber keinen absoluten Schutz garantieren. Außerdem können Risikofaktoren, der individuelle Gesundheitszustand und die Umweltbedingungen die Anfälligkeit beeinflussen.

Zusammenfassung

Die chronische intestinale Amöbiasis, die durch den Parasiten Entamoeba histolytica verursacht wird, befällt den Dickdarm. Sie beginnt oft mit leichten oder keinen Symptomen, kann aber zu chronischen Entzündungen, Bauchschmerzen, blutigem Stuhl und Durchfall führen. Diese Krankheit ist in Regionen mit schlechten sanitären Verhältnissen weit verbreitet. Die Diagnose umfasst eine klinische Beurteilung, eine Stuhluntersuchung, serologische Tests und Bildgebung. Die Behandlung besteht aus Anti-Amöben-Medikamenten, Symptomlinderung, Rehydrierung und Ernährungsunterstützung. Die Infektion beginnt mit dem Verschlucken von Zysten aufgrund schlechter sanitärer Verhältnisse. Zu den Risikofaktoren gehören die fäkal-orale Übertragung, Reisen in endemische Gebiete, beengte Wohnverhältnisse, Unterernährung, geschwächte Immunität und invasive Verfahren. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend für die Behandlung der Krankheit. Zur Vorbeugung gehören Hygiene, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen, Lebensmittelsicherheit, persönliche Gewohnheiten, Reisevorkehrungen und öffentliche Gesundheitsmaßnahmen.