Beschreibung

Die chronische Zystitis, die durch eine anhaltende Entzündung der Blasenschleimhaut gekennzeichnet ist, äußert sich durch Symptome wie häufiges Wasserlassen, Harndrang, Beckenbeschwerden und gelegentlich Hämaturie. Zu den Variationen dieser Erkrankung gehören die interstitielle Zystitis, die durch chronische Beckenschmerzen und Blasendruck gekennzeichnet ist, und die bakterielle Zystitis, die durch wiederkehrende Harnwegsinfektionen entsteht.

Die Prävalenzraten der chronischen Zystitis sind sehr unterschiedlich und betreffen Personen aus verschiedenen demografischen Gruppen. Historisch gesehen erstreckt sich die Anerkennung der Blasenentzündung über Jahrhunderte, wobei die Behandlung sowohl medizinische als auch chirurgische Eingriffe umfasst. Die Prävalenz der Zystitis unterstreicht die Bedeutung dieser Erkrankung als häufig vorkommendes Harnwegsleiden.

Zu den Komplikationen der chronischen Zystitis gehören wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Blasengeschwüre, Fibrose, eine verminderte Blasenkapazität und eine eingeschränkte Lebensqualität. Diese Komplikationen machen deutlich, wie wichtig eine rechtzeitige Diagnose und eine wirksame Behandlung sind, um die negativen Folgen zu mildern.

Die Diagnostik der chronischen Zystitis erfordert eine umfassende Untersuchung, die eine Anamnese, eine körperliche Untersuchung, eine Urinanalyse und bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Zystoskopie umfasst. Die Behandlungsstrategien zielen darauf ab, die Symptome zu lindern, und können eine Antibiotikatherapie, Schmerzbehandlung, Blaseninstillationen, Änderungen der Lebensweise und Physiotherapie umfassen. Für eine umfassende Behandlung kann ein multidisziplinäres Management unter Einbeziehung von Urologen, Hausärzten und Beckenbodentherapeuten erforderlich sein.

Verschiedene Faktoren tragen zur Entwicklung einer chronischen Zystitis bei, darunter wiederkehrende Infektionen, Blasenreizstoffe, Blasenfunktionsstörungen, Autoimmunerkrankungen und das chronische Beckenschmerzsyndrom. Zu den assoziierten Risikofaktoren gehören schlechte Hygienepraktiken, eine Blasenauslassobstruktion und Autoimmunkrankheiten.

Vorbeugende Maßnahmen gegen chronische Blasenentzündungen erfordern eine angemessene Hygiene, die Vermeidung von Blasenreizstoffen, die Behandlung von Grunderkrankungen und eine veränderte Lebensweise, z. B. eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Beckenbodentraining. Die Aufklärung über präventive Strategien ist von größter Bedeutung, um die Belastung durch diese chronische Entzündung zu verringern.

Die Biologie dahinter

Die chronische Blasenentzündung betrifft die Blase, ein Hohlorgan im Becken, das für die Speicherung und Abgabe von Urin zuständig ist. Unter normalen Umständen fungiert die innere Auskleidung der Blase, das so genannte Urothel, als Schutzbarriere gegen Reizstoffe und Krankheitserreger im Urin. Die glatte Muskelschicht der Blase ermöglicht es ihr, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, um unterschiedliche Urinmengen aufzunehmen, während das Nervensystem die Blasenfunktion reguliert und die Empfindungen von Harndrang und Kontrolle des Wasserlassens koordiniert.

Bei einer chronischen Blasenentzündung stört eine anhaltende Entzündung der Blasenschleimhaut die normale Funktion der Blase in mehrfacher Hinsicht. Der Entzündungsprozess beeinträchtigt die Integrität des Urothels, was zu einer Schädigung des Epithels und einer erhöhten Durchlässigkeit führt. Diese erhöhte Permeabilität ermöglicht das Eindringen von Toxinen, Bakterien und anderen Reizstoffen in die Blasenwand, was Immunreaktionen auslöst und die Entzündung aufrechterhält. Darüber hinaus kann eine chronische Entzündung zu Fibrose und Umbau der Blasenwand führen, was eine verminderte Elastizität und Kapazität zur Folge hat.

Darüber hinaus kann eine chronische Blasenentzündung die Funktion der Blasenmuskulatur stören, was zu Überaktivität der Blase, häufigerem und dringendem Wasserlassen führt. Das entzündliche Milieu in der Blase kann zu einer Sensibilisierung der Nervenenden führen, was zu einem verstärkten Schmerz- und Unbehaglichkeitsempfinden führt, selbst wenn keine Infektion vorliegt. Diese Veränderungen der Blasenfunktion tragen zu den charakteristischen Symptomen der chronischen Zystitis bei, darunter häufiges Wasserlassen, Harndrang, Beckenschmerzen und Hämaturie.

Insgesamt stört die chronische Zystitis die normale physiologische Funktion der Blase und beeinträchtigt ihre strukturelle Integrität, die Barrierefunktion und die neuromuskuläre Koordination.

Arten und Symptome

Um die chronische Zystitis zu verstehen, ist es wichtig, die verschiedenen Formen und die unterschiedlichen Symptome zu kennen. Im Allgemeinen wird zwischen interstitieller Zystitis, bakterieller Zystitis und chemischer Zystitis unterschieden, wobei sich jede Art mit unterschiedlichen Symptomen und Komplikationen bemerkbar macht, die sich bei jedem Menschen anders auswirken.

Interstitielle Zystitis: Die interstitielle Zystitis, die auch als schmerzhaftes Blasensyndrom bezeichnet wird, ist durch chronische Beckenschmerzen, Blasendruck, Harndrang und -häufigkeit gekennzeichnet. Die Patienten leiden häufig unter Schmerzen beim Füllen der Blase, die sich nach dem Wasserlassen vorübergehend bessern können. Zu den weiteren Symptomen können Nykturie (häufiges nächtliches Wasserlassen), Dyspareunie (schmerzhafter Geschlechtsverkehr) und Beschwerden im Unterbauch oder Beckenbereich gehören. Die interstitielle Zystitis kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, was zu emotionalem Stress und einer Beeinträchtigung der täglichen Aktivitäten führt. Zu den Komplikationen können eine verminderte Blasenkapazität, Blasengeschwüre und Harnverhalt gehören.

Bakterielle Zystitis: Bakterielle Blasenentzündungen entstehen durch wiederkehrende Harnwegsinfektionen, die durch bakterielle Erreger, in der Regel Escherichia coli, verursacht werden. Zu den typischen Symptomen gehören häufiges Wasserlassen, Harndrang, Dysurie (schmerzhaftes Wasserlassen) und Hämaturie (Blut im Urin). Die Patienten können auch Beschwerden oder Druck im Unterleib verspüren. In schweren Fällen kann die Infektion von systemischen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost und Unwohlsein begleitet werden. Zu den Komplikationen einer bakteriellen Zystitis gehören wiederkehrende Harnwegsinfektionen, die Bildung eines Blasenabszesses und eine aufsteigende Infektion, die zu einer Pyelonephritis (Niereninfektion) führt.

Chemische Zystitis: Die chemische Zystitis, die auch als irritative Zystitis bezeichnet wird, entsteht durch den Kontakt mit blasenreizenden Substanzen wie bestimmten Medikamenten (z. B. Chemotherapeutika), Chemikalien oder Strahlentherapie. Die Symptome ähneln typischerweise denen einer bakteriellen Zystitis und können Harndrang, Häufigkeit, Dysurie und Hämaturie umfassen. Die Patienten können auch Unbehagen oder Schmerzen im Beckenbereich verspüren. Zu den Komplikationen der chemischen Zystitis kann eine chronische Entzündung der Blasenschleimhaut gehören, die zu Fibrose und Funktionsstörungen der Blase führt. In schweren Fällen kann es zu Blasengeschwüren oder -nekrosen kommen.

Unabhängig von der Art der Erkrankung ist die Blase der primäre Ort der Entzündung und der Manifestation der Symptome bei chronischer Zystitis. Die Patienten berichten häufig über Unwohlsein oder Schmerzen im Unterbauch oder im Beckenbereich sowie über Harndrang, Häufigkeit und Dysurie. Hämaturie kann aufgrund einer Reizung der Blasenschleimhaut auftreten. Zu den allgemeinen Komplikationen der chronischen Blasenentzündung gehören wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Blasengeschwüre, Fibrose, verminderte Blasenkapazität und verminderte Lebensqualität.

Das Verständnis der verschiedenen Arten und der damit verbundenen Symptome ist entscheidend für eine genaue Diagnose und gezielte, auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnittene Behandlungsstrategien.

Untersuchung und Diagnose

Bei der Diagnose der chronischen Blasenentzündung ist ein umfassender Ansatz, der klinische Untersuchungen, Labortests und bildgebende Untersuchungen kombiniert, von entscheidender Bedeutung, um die Diagnose zu bestätigen und mögliche Ursachen zu ermitteln.

Klinische Untersuchung:

Entscheidend ist eine gründliche Anamnese, die sich auf die Symptome des Patienten, die Dauer und den Schweregrad der Beschwerden sowie auf prädisponierende Faktoren wie wiederkehrende Harnwegsinfektionen oder den Kontakt mit blasenreizenden Substanzen konzentriert. Spezifische Fragen können die Harngewohnheiten, Beckenschmerzen, Hämaturie und frühere Behandlungen betreffen. Bei der körperlichen Untersuchung wird auf Druckempfindlichkeit im Unterleib, suprapubisches Unbehagen und Anzeichen einer Blasenerweiterung geachtet. Das Abtasten des Unterbauches und die Beurteilung der Beckenbodenmuskulatur können ebenfalls wertvolle diagnostische Informationen liefern.

Labortests und Bildgebung:

Urinuntersuchung: Die Urinanalyse ist für den Nachweis von Harnanomalien wie Hämaturie, Leukozyturie und Bakteriurie unerlässlich. Eine Peilstabanalyse kann das Vorhandensein von Nitriten und Leukozytenesterase aufzeigen, was auf eine Harnwegsinfektion hindeutet. Bei der mikroskopischen Untersuchung können rote und weiße Blutkörperchen sowie Bakterien nachgewiesen werden, was die Diagnose einer Zystitis erleichtert.

Urinkultur: Bei Verdacht auf eine bakterielle Blasenentzündung wird eine Urinkultur durchgeführt, um den verursachenden Organismus zu identifizieren. Sie hilft bei der Ausrichtung der Antibiotikatherapie, indem sie den spezifischen Erreger und sein Antibiotika-Empfindlichkeitsprofil bestimmt.

Urin-Zytologie: Eine Urinzytologie kann in ausgewählten Fällen angezeigt sein, um das Vorhandensein abnormaler Zellen zu untersuchen, die auf eine bösartige Erkrankung oder andere pathologische Zustände der Blasenschleimhaut hinweisen könnten.

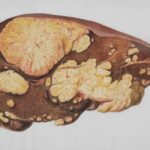

Zystoskopie: Die Zystoskopie ermöglicht eine direkte Sichtbarmachung der Blasenschleimhaut und ist für die Beurteilung der Blasenschleimhaut und die Identifizierung von Entzündungsbereichen, Geschwüren oder anderen Anomalien von großem Nutzen. Sie kann auch die Entnahme einer Biopsie für die histologische Untersuchung erleichtern.

Bildgebende Untersuchungen: Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) können eingesetzt werden, um die Morphologie der Blase zu beurteilen, strukturelle Anomalien zu erkennen oder Komplikationen wie Blasendivertikel oder Blasenwandverdickungen zu untersuchen. Darüber hinaus kann eine CT-Urographie oder eine intravenöse Pyelographie (IVP) angezeigt sein, um eine Beteiligung der oberen Harnwege oder eine obstruktive Uropathie festzustellen.

Eine frühzeitige und genaue Diagnose ist entscheidend, um eine rechtzeitige Behandlung einzuleiten und Komplikationen im Zusammenhang mit einer chronischen Zystitis zu verhindern.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der chronischen Zystitis zielt darauf ab, die Symptome zu lindern, die Entzündung zu reduzieren und die Blasenfunktion zu verbessern. Ein umfassender Ansatz kann verschiedene Modalitäten wie Pharmakotherapie, Änderungen der Lebensweise und minimalinvasive Verfahren umfassen.

Pharmakotherapie:

Antibiotika: Bei einer bakteriellen Blasenentzündung ist die Antibiotikatherapie die Hauptstütze der Behandlung. Eine empirische Antibiotikatherapie kann auf der Grundlage eines klinischen Verdachts und in Erwartung der Ergebnisse einer Urinkultur eingeleitet werden. Zu den häufig verschriebenen Antibiotika gehören Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Nitrofurantoin oder Fluorchinolone. Die Dauer der Behandlung und die Wahl der Antibiotika richten sich nach der Urinkultur und der Empfindlichkeitsprüfung, um eine wirksame Eradikation des verursachenden Organismus sicherzustellen.

Schmerzbehandlung: Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) wie Ibuprofen oder Naproxen können zur Schmerzlinderung und zur Verringerung der mit der interstitiellen Zystitis verbundenen Entzündung eingesetzt werden. Darüber hinaus können Medikamente wie Amitriptylin oder Pentosan-Polysulfat-Natrium verschrieben werden, um die Blasenschmerzen zu lindern und die Symptome beim Wasserlassen zu verbessern.

Blaseninstillationstherapie: Die intravesikale Instillation von Medikamenten direkt in die Blase kann in refraktären Fällen von interstitieller Zystitis eine symptomatische Linderung bringen. Lösungen, die Dimethylsulfoxid (DMSO), Heparin oder Lidocain enthalten, werden über einen Katheter in die Blase instilliert, wobei das Behandlungsschema auf das individuelle Ansprechen des Patienten abgestimmt wird.

Änderungen der Lebensweise:

Blasentraining: Verhaltenstherapeutische Maßnahmen wie Blasentraining können dazu beitragen, die Blasenkontrolle zu verbessern und Harndrang und -häufigkeit zu verringern. Die Patienten werden ermutigt, die Abstände zwischen den Blasenentleerungen allmählich zu vergrößern, um die Fähigkeit der Blase zu stärken, größere Urinmengen zu speichern.

Ernährungsumstellung: Bestimmte Nahrungsmittel und Getränke können die Symptome der chronischen Blasenentzündung verschlimmern. Den Patienten wird geraten, blasenreizende Stoffe wie Koffein, Alkohol, scharfe Speisen, künstliche Süßstoffe und säurehaltige Lebensmittel zu meiden. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Ballaststoffen, Obst und Gemüse ist, kann die allgemeine Gesundheit der Blase fördern.

Flüssigkeitsmanagement: Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist für die Erhaltung der Blasengesundheit und die Minimierung von Harnwegsreizungen von entscheidender Bedeutung. Die Patienten sollten über den Tag verteilt ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, zu sich nehmen und den übermäßigen Konsum von blasenreizenden Substanzen wie koffein- oder kohlensäurehaltigen Getränken vermeiden.

Minimalinvasive Eingriffe:

Blasendehnung: Bei der Blasendehnung wird die Blase unter Narkose gedehnt, um ihr Fassungsvermögen zu vergrößern und die Symptome von Harndrang und Häufigkeit zu verringern. Dieses Verfahren kann in ausgewählten Fällen von interstitieller Zystitis, die auf konservative Maßnahmen nicht ansprechen, vorübergehend Linderung verschaffen.

Botulinumtoxin-Injektionen: Die intravesikale Injektion von Botulinumtoxin Typ A in den Blasenmuskel kann bei Patienten mit refraktären Symptomen einer überaktiven Blase in Betracht gezogen werden. Botulinumtoxin blockiert die Freisetzung von Acetylcholin, wodurch die Kontraktionen des Blasenmuskels verringert und die Symptome beim Wasserlassen verbessert werden.

Unterstützende Therapien:

Physikalische Therapie des Beckenbodens: Die Beckenboden-Physiotherapie konzentriert sich auf die Stärkung und Entspannung der Beckenbodenmuskulatur, was die Blasenkontrolle verbessern und die Symptome der chronischen Blasenentzündung lindern kann.

Psychologische Unterstützung: Eine chronische Blasenentzündung kann die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden der Patienten erheblich beeinträchtigen. Psychologische Unterstützung, Beratung oder Selbsthilfegruppen können bei der Bewältigung von emotionalen Problemen und chronischen Schmerzen und Harnwegsbeschwerden hilfreich sein.

Nachsorge und Überwachung:

Regelmäßige Nachsorgetermine beim Arzt sind unerlässlich, um das Ansprechen auf die Behandlung zu überwachen, die Symptomkontrolle zu beurteilen und die Therapieschemata bei Bedarf anzupassen. Patienten mit chronischer Zystitis benötigen möglicherweise eine langfristige Behandlung und regelmäßige Untersuchungen, um die Gesundheit der Blase und die Lebensqualität zu optimieren. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Patienten, Gesundheitsdienstleistern und multidisziplinären Teams ist der Schlüssel zum Erreichen optimaler Ergebnisse bei der Behandlung der chronischen Zystitis.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der zugrunde liegenden Ursachen und Risikofaktoren der chronischen Zystitis ist entscheidend für wirksame Präventions- und Behandlungsstrategien. Die chronische Zystitis kann verschiedene direkte Ursachen haben und wird von zahlreichen Risikofaktoren beeinflusst, die die Betroffenen für die Erkrankung prädisponieren.

Ursachen:

Eine chronische Blasenentzündung entsteht in der Regel als Folge einer anhaltenden Entzündung und Infektion der Blasenschleimhaut. Diese Entzündung kann durch bakterielle oder virale Erreger ausgelöst werden, was zu einer Reizung und Schädigung der Blasenschleimhaut führt. Infektionen treten häufig auf, wenn Erreger wie Escherichia coli oder andere Bakterien in die Harnwege aufsteigen und sich in der Blase ansiedeln. Die schützende Schleimhautbarriere der Blase kann geschädigt werden, so dass sich diese Erreger an der Blasenwand festsetzen und eine Entzündungsreaktion auslösen können. Darüber hinaus können bestimmte Erkrankungen wie Harnverhalt, Blasenauslassobstruktion oder anatomische Anomalien die Entstehung einer chronischen Blasenentzündung begünstigen, indem sie die Blasenentleerung beeinträchtigen und einen Harnstau fördern. Eine chronische Blasenentzündung kann zu strukturellen Veränderungen wie Fibrose und Verdickung der Blasenwand führen, die den Entzündungskreislauf weiter aufrechterhalten und zu anhaltenden Symptomen beitragen.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko, eine chronische Blasenentzündung zu entwickeln:

Weibliches Geschlecht: Frauen sind aufgrund ihrer kürzeren Harnröhre, die den Aufstieg von Bakterien in die Blase erleichtert, anfälliger für chronische Blasenentzündungen.

Anomalien des Harntrakts: Erkrankungen wie Harnverhalt, Blasensteine oder anatomische Defekte erhöhen das Risiko eines Harnstaus und einer bakteriellen Besiedlung.

Geschwächtes Immunsystem: Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. Diabetikern, HIV/AIDS-Patienten oder Personen, die sich einer Chemotherapie unterziehen, besteht aufgrund der beeinträchtigten Immunreaktion ein höheres Risiko für die Entwicklung einer chronischen Zystitis.

Verwendung von Kathetern: Über Verweilkatheter können Bakterien direkt in die Blase eindringen, was das Risiko einer Infektion und chronischen Entzündung erhöht.

Blasenreizstoffe: Bestimmte Substanzen wie Koffein, Alkohol, scharf gewürzte Speisen und säurehaltige Getränke können die Blasenschleimhaut reizen und damit das Risiko für eine chronische Blasenentzündung erhöhen.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer chronischen Zystitis erhöhen können, aber keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit sind und umgekehrt. Die individuelle Anfälligkeit für eine chronische Blasenentzündung kann variieren, und oft ist ein multifaktorieller Ansatz erforderlich, um die Risikofaktoren wirksam zu bewerten und zu mindern.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des typischen Krankheitsverlaufs und der Prognose der chronischen Zystitis ist wichtig, um Behandlungsentscheidungen zu treffen und den Patienten realistische Erwartungen hinsichtlich des Verlaufs und der Ergebnisse ihrer Erkrankung zu vermitteln.

Krankheitsverlauf:

Die chronische Zystitis durchläuft mehrere Stadien und beginnt häufig mit akuten Episoden einer Blasenentzündung, die durch Symptome wie Harndrang, Häufigkeit, Dysurie und Hämaturie gekennzeichnet sind. Diese akuten Schübe können immer wieder auftreten und unbehandelt zu einer chronischen Blasenentzündung führen. Bei einer chronischen Zystitis entzündet sich die Blasenschleimhaut chronisch, was zu strukturellen Veränderungen wie Fibrose, Verdickung der Blasenwand und Epithelschäden führt. Im Laufe der Zeit kann es zu anhaltenden Harnsymptomen kommen, wie z. B. häufiges Wasserlassen, Harndrang, Nykturie, Beckenschmerzen und wiederkehrende Harnwegsinfektionen.

Wenn die chronische Zystitis fortschreitet, kann die Fähigkeit der Blase, Urin zu speichern und sich effizient zu entleeren, beeinträchtigt sein, was zu Symptomen wie zögerlichem Wasserlassen, unvollständiger Blasenentleerung und Harnverhalt führt. Eine chronische Entzündung und Reizung der Blasenschleimhaut kann auch zur Bildung von Blasengeschwüren führen, die die Harnsymptome weiter verschlimmern und das Risiko wiederkehrender Infektionen erhöhen können. In schweren Fällen kann eine chronische Zystitis die Blasenschleimhaut irreversibel schädigen, was zu einer Verkalkung der Blasenwand, einer verminderten Blasennachgiebigkeit und einer eingeschränkten Blasenfunktion führt.

Prognose:

Die Prognose der chronischen Zystitis hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die zugrunde liegende Ursache, die Schwere der Symptome und das Ansprechen auf die Behandlung. Auch wenn eine chronische Zystitis in der Regel nicht lebensbedrohlich ist, kann sie die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen und zu chronischen Beckenschmerzen, Blasenfunktionsstörungen und psychischen Problemen führen. Die Prognose kann durch das Vorhandensein von Begleiterkrankungen wie Diabetes, Immunschwächekrankheiten oder Blasenauslassobstruktion beeinflusst werden, die die Symptome verschlimmern und die Behandlung erschweren können. Darüber hinaus kann die Entwicklung von Komplikationen wie wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, Blasensteinen oder Blasenwandverkalkung die Prognose weiter beeinträchtigen und zusätzliche Eingriffe erforderlich machen.

Mit einer angemessenen medizinischen Behandlung und einer Änderung des Lebensstils erfahren viele Menschen mit chronischer Zystitis eine Linderung ihrer Symptome und eine Verbesserung der Blasenfunktion. Einige Patienten benötigen jedoch eine langfristige Behandlung und regelmäßige Überwachung, um die Symptome wirksam zu kontrollieren und ein Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Patienten und Gesundheitsdienstleistern ist unerlässlich, um die Behandlungsergebnisse zu optimieren und die Gesundheit der Blase langfristig zu erhalten. Insgesamt sind eine frühzeitige Diagnose, ein proaktives Management und eine kontinuierliche Unterstützung Schlüsselfaktoren für eine günstige Prognose von Menschen mit chronischer Zystitis.

Prophylaxe

Die Vorbeugung der chronischen Zystitis ist für die Erhaltung der Gesundheit der Harnwege und die Minimierung des Risikos wiederkehrender Infektionen und Blasenentzündungen von größter Bedeutung. Durch ein umfassendes Präventionskonzept kann der Einzelne die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung dieser Erkrankung wirksam verringern und das allgemeine Wohlbefinden der Blase fördern.

Flüssigkeitszufuhr und Uriniergewohnheiten: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist für die Aufrechterhaltung der Gesundheit der Harnwege unerlässlich, da sie dazu beiträgt, Bakterien und Giftstoffe aus der Blase zu spülen. Ermutigen Sie die Betroffenen, den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken und ihre Blase regelmäßig und vollständig zu entleeren, um einen Harnstau und eine bakterielle Überwucherung zu verhindern.

Hygienepraktiken:Gute Hygienegewohnheiten, wie z. B. die richtige Pflege des Dammes und das Abwischen von vorne nach hinten nach dem Toilettengang, können dazu beitragen, das Eindringen von Bakterien in die Harnwege zu verhindern. Außerdem sollten Betroffene die Verwendung von scharfen oder parfümierten Seifen vermeiden, die die Harnröhre und die Blase reizen können.

Ernährungsumstellung: Bestimmte Ernährungsfaktoren können Blasenreizungen und -entzündungen verschlimmern. Es wird empfohlen, die Aufnahme von blasenreizenden Stoffen wie scharf gewürzten Speisen, Koffein, Alkohol und säurehaltigen Lebensmitteln einzuschränken, um die Häufigkeit und Schwere der Harnsymptome zu verringern.

Cranberry-Produkte: Die Wirksamkeit von Cranberry-Produkten zur Vorbeugung einer chronischen Blasenentzündung ist zwar nicht eindeutig belegt, aber einige Studien deuten darauf hin, dass Cranberry-Saft oder Nahrungsergänzungsmittel, die Cranberry-Extrakt enthalten, die Anhaftung von Bakterien an der Blasenwand hemmen und so das Risiko von Harnwegsinfektionen verringern können.

Probiotika: Probiotische Präparate, die nützliche Bakterien wie Lactobacillus enthalten, können dazu beitragen, ein gesundes Gleichgewicht der Darm- und Harnwegsflora aufrechtzuerhalten und so das Risiko von Harnwegsinfektionen und Blasenentzündungen zu verringern. Ermuntern Sie die Betroffenen, probiotikareiche Lebensmittel wie Joghurt und fermentierte Lebensmittel in ihre Ernährung einzubeziehen.

Entleerungstechniken: Ein regelmäßiger Entleerungsrhythmus und eine gründliche Entleerung der Blase können helfen, Harnverhalt und Harnstau zu vermeiden. Ermutigen Sie die Betroffenen, den ganzen Tag über in regelmäßigen Abständen zu entleeren und die Beckenbodenmuskeln beim Wasserlassen zu entspannen, um eine vollständige Entleerung der Blase zu fördern.

Pflege von Harnkathetern: Bei Personen, die einen Harnkatheter benötigen, ist eine ordnungsgemäße Pflege des Katheters unerlässlich, um katheterbedingte Harnwegsinfektionen zu verhindern. Klären Sie Patienten und Pflegepersonal über die Einhaltung der Katheterhygiene, die korrekte Befestigung des Katheters und die Einhaltung aseptischer Techniken beim Einführen und Pflegen des Katheters auf.

Zusammenfassung

Eine chronische Blasenentzündung ist eine anhaltende Entzündung der Blase, die zu Symptomen wie häufigem Wasserlassen, Harndrang, Beckenbeschwerden und manchmal Blut im Urin führt. Sie kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter bakterielle Infektionen, Blasenfunktionsstörungen und Autoimmunerkrankungen. Die Erkrankung ist für ihre Auswirkungen auf verschiedene demografische Gruppen und ihr Potenzial, die Lebensqualität durch Komplikationen wie wiederkehrende Infektionen, Blasengeschwüre und verminderte Blasenkapazität erheblich zu beeinträchtigen, bemerkenswert. Die Diagnose umfasst eine gründliche Anamnese, eine körperliche Untersuchung, eine Urinanalyse und möglicherweise eine Bildgebung oder Zystoskopie, wobei die Behandlung von Antibiotika und Schmerztherapie bis hin zu einer Änderung der Lebensweise und Physiotherapie reicht. Vorbeugende Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung und umfassen die Einhaltung einer angemessenen Hygiene, die Vermeidung von Reizstoffen, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Beckenbodenübungen. Die Kenntnis der Risikofaktoren und die Anwendung präventiver Praktiken können dazu beitragen, das Risiko einer chronischen Blasenentzündung zu beherrschen oder zu verringern, und unterstreichen die Bedeutung eines proaktiven Ansatzes für die Blasengesundheit und Hygienepraktiken, um das Auftreten und die Auswirkungen dieser Erkrankung zu minimieren.