Beschreibung

Erkrankungen der Eierstöcke umfassen eine Reihe von Krankheiten, die die Eierstöcke betreffen, die wesentliche Bestandteile des weiblichen Fortpflanzungssystems sind. Diese Störungen können zu einem hormonellen Ungleichgewicht und verschiedenen Symptomen führen, die sowohl die Fortpflanzung als auch die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. Zu den Arten von Eierstockerkrankungen gehören Östrogenüberschuss, Androgenüberschuss, das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) und die primäre Ovarialinsuffizienz.

Erkrankungen der Eierstöcke sind relativ häufig und betreffen eine große Anzahl von Frauen weltweit. Die Prävalenz variiert je nach der spezifischen Störung. PCOS ist beispielsweise eine der häufigsten Eierstockerkrankungen, von der etwa 5-10 % der Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter betroffen sind. Das Verständnis und die Diagnose von Eierstockerkrankungen haben sich im Laufe der Jahre aufgrund des Fortschritts in der medizinischen Forschung und Technologie verbessert.

Erkrankungen der Eierstöcke können zu verschiedenen Komplikationen führen, die sowohl die Fruchtbarkeit als auch die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen. Zu den Komplikationen können Menstruationsstörungen, Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit, Insulinresistenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und emotionale Störungen gehören. Diese Komplikationen können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen und erfordern eine rechtzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung.

Die genaue Diagnose von Eierstockerkrankungen erfordert eine umfassende Untersuchung, die eine gründliche Anamnese, eine körperliche Untersuchung und spezielle Tests umfassen kann. Zu den diagnostischen Verfahren können die Bestimmung des Hormonspiegels, Ultraschalluntersuchungen des Beckens und andere bildgebende Untersuchungen gehören. Die Behandlungsansätze für Eierstockerkrankungen sind auf die jeweilige Erkrankung und die ihr zugrunde liegenden Ursachen zugeschnitten. Je nach den individuellen Bedürfnissen können sie Hormontherapien, Änderungen des Lebensstils, Gewichtsmanagement und Fruchtbarkeitsbehandlungen umfassen.

Erkrankungen der Eierstöcke können durch verschiedene Ursachen und Risikofaktoren ausgelöst werden. Hormonelles Ungleichgewicht, genetische Veranlagung, Insulinresistenz, Umweltfaktoren und der Lebensstil können zur Entwicklung dieser Erkrankungen beitragen. Bei PCOS beispielsweise geht man von einer multifaktoriellen Ätiologie aus, die genetische Faktoren, Insulinresistenz und hormonelle Ungleichgewichte umfasst.

Auch wenn sich nicht alle Eierstockerkrankungen verhindern lassen, können bestimmte Maßnahmen das Risiko verringern und die Symptome lindern. Eine gesunde Lebensweise mit regelmäßiger körperlicher Betätigung, ausgewogener Ernährung und Stressbewältigung kann sich positiv auf den gesamten Hormonhaushalt auswirken. Außerdem kann die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Grunderkrankungen wie Diabetes oder Schilddrüsenstörungen dazu beitragen, Komplikationen im Zusammenhang mit Eierstockerkrankungen zu vermeiden. Regelmäßige gynäkologische Untersuchungen und Gespräche mit dem Arzt sind für die Überwachung und Behandlung möglicher Probleme unerlässlich.

Die Pathophysiologie hinter Eierstockerkrankungen

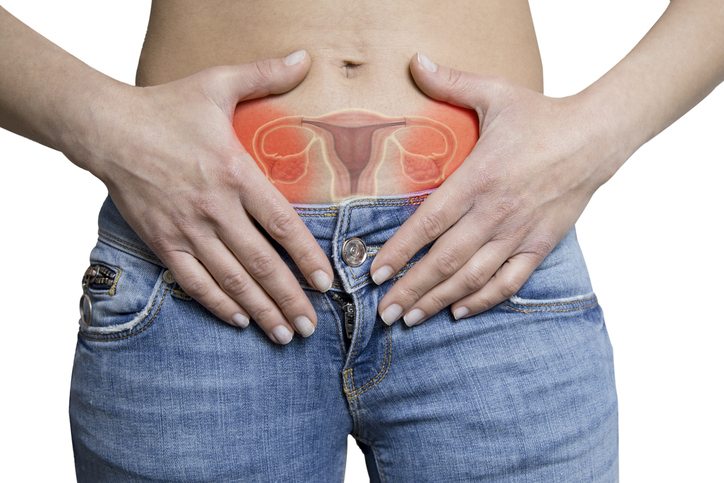

Erkrankungen der Eierstöcke betreffen in erster Linie die Eierstöcke, zwei mandelförmige Organe, die sich im Unterbauch der Frau befinden. Die Eierstöcke spielen eine entscheidende Rolle für das Fortpflanzungssystem und die Hormonproduktion.

In einem gesunden Zustand produzieren die Eierstöcke in einem regelmäßigen Zyklus Eizellen und geben diese ab. Sie sind für die Produktion von weiblichen Sexualhormonen, einschließlich Östrogen und Progesteron, verantwortlich, die den Menstruationszyklus regulieren, eine Schwangerschaft unterstützen und verschiedene Aspekte der weiblichen Physiologie aufrechterhalten.

Bei Erkrankungen der Eierstöcke wie Östrogenüberschuss, Androgenüberschuss, polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS) und primärer Ovarialinsuffizienz besteht ein Ungleichgewicht in der Hormonproduktion oder -funktion. Bei einem Östrogenüberschuss beispielsweise kommt es zu einer Überproduktion von Östrogen, die den normalen Menstruationszyklus stören und zu unregelmäßigen oder ausbleibenden Perioden führen kann. Bei einem Androgenüberschuss sind die männlichen Geschlechtshormone (Androgene) erhöht, was zu Symptomen wie Hirsutismus (übermäßiger Haarwuchs), Akne und Menstruationsunregelmäßigkeiten führt.

PCOS ist gekennzeichnet durch ein hormonelles Ungleichgewicht, Insulinresistenz und die Bildung mehrerer kleiner Zysten an den Eierstöcken. Diese Erkrankung kann den Eisprung stören, was zu Unfruchtbarkeit führt, und kann auch Stoffwechselstörungen wie Gewichtszunahme und Insulinresistenz zur Folge haben. Primäre Ovarialinsuffizienz (auch bekannt als vorzeitige Ovarialinsuffizienz) bezieht sich auf den Verlust der Eierstockfunktion vor dem 40. Lebensjahr.

Bei all diesen Erkrankungen der Eierstöcke kann die Störung des Hormonhaushalts und der Eierstockfunktion weitreichende Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit, die Regelmäßigkeit der Menstruation, die Fruchtbarkeit und das allgemeine Wohlbefinden haben.

Arten und Symptome

Störungen der Eierstöcke umfassen eine Reihe von Erkrankungen, die die normale Funktion der Eierstöcke, der weiblichen Fortpflanzungsorgane, die für die Produktion von Eizellen und Hormonen zuständig sind, beeinträchtigen. Diese Störungen können zu einem hormonellen Ungleichgewicht, Menstruationsstörungen, Fruchtbarkeitsproblemen und anderen damit verbundenen Symptomen führen. Für eine genaue Diagnose und eine wirksame Behandlung ist es wichtig, die verschiedenen Arten von Eierstockerkrankungen und die damit verbundenen Symptome zu kennen.

Östrogenüberschuß:

Unter Östrogenüberschuss versteht man einen Zustand, bei dem es zu einer Überproduktion oder Anhäufung des Hormons Östrogen im Körper kommt. Häufige Symptome sind unregelmäßige Menstruationszyklen, starke oder verlängerte Perioden, Brustspannen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und Blähungen. Ein Östrogenüberschuss kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z. B. durch ein hormonelles Ungleichgewicht, Fettleibigkeit oder bestimmte Erkrankungen.

Zu den Komplikationen, die mit einem Östrogenüberschuss einhergehen, gehört ein erhöhtes Risiko für Endometriumhyperplasie und Endometriumkrebs. Eine längere Exposition gegenüber hohen Östrogenspiegeln ohne die ausgleichende Wirkung von Progesteron kann dazu führen, dass sich die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) abnormal verdickt, was zur Entwicklung einer Endometriumhyperplasie führt. Unbehandelt kann sich daraus im Laufe der Zeit Endometriumkrebs entwickeln.

Androgenüberschuß:

Androgenüberschuss ist ein Zustand, der durch eine Überproduktion von Androgenhormonen wie Testosteron gekennzeichnet ist. Dieses hormonelle Ungleichgewicht kann zu verschiedenen Symptomen führen, darunter unregelmäßige oder ausbleibende Regelblutungen, Hirsutismus (übermäßiger Haarwuchs), Akne, Haarausfall bei Männern, Gewichtszunahme und fettige Haut. Ein Androgenüberschuss kann aufgrund von Erkrankungen wie dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) oder bestimmten Nebennierenerkrankungen auftreten.

Zu den Komplikationen, die mit einem Androgenüberschuss einhergehen, gehört ein erhöhtes Risiko für Insulinresistenz, metabolisches Syndrom und Typ-2-Diabetes. Bei Personen mit Androgenüberschuss kann es zu Störungen des Glukosestoffwechsels und der Insulinempfindlichkeit kommen, was zu einer Insulinresistenz führt, bei der die Körperzellen nur schwer auf Insulin ansprechen. Im Laufe der Zeit kann dies zu einem metabolischen Syndrom führen, das durch eine Kombination aus hohem Blutdruck, hohem Blutzuckerspiegel, abnormen Cholesterinwerten und übermäßigem Bauchfett gekennzeichnet ist. Wenn es nicht behandelt wird, kann das metabolische Syndrom das Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes erhöhen.

Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS):

Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) ist eine hormonelle Störung, die die Eierstöcke betrifft. Sie ist gekennzeichnet durch das Vorhandensein mehrerer Zysten in den Eierstöcken, unregelmäßige oder ausbleibende Regelblutungen und hormonelle Ungleichgewichte. Weitere häufige Symptome sind Hirsutismus, Akne, Gewichtszunahme und Unfruchtbarkeit. PCOS ist eine komplexe Erkrankung mit verschiedenen zugrunde liegenden Mechanismen, darunter Insulinresistenz und hormonelle Dysregulation.

Zu den mit PCOS verbundenen Komplikationen gehören ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftsdiabetes, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aufgrund eines unregelmäßigen oder ausbleibenden Eisprungs können Frauen mit PCOS Schwierigkeiten bei der Empfängnis haben. PCOS ist auch mit einem erhöhten Risiko verbunden, während der Schwangerschaft an Schwangerschaftsdiabetes zu erkranken. Darüber hinaus können die hormonellen Ungleichgewichte und Stoffwechselstörungen bei PCOS zur Entwicklung einer Insulinresistenz, eines metabolischen Syndroms und eines erhöhten Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen.

Primäre Ovarialinsuffizienz (POI):

Die primäre Ovarialinsuffizienz, auch bekannt als vorzeitige Ovarialinsuffizienz, ist eine Erkrankung, bei der die Eierstöcke vor dem 40. Lebensjahr ihre normale Funktion einstellen. Sie ist durch den Verlust der normalen Eierstockfunktion gekennzeichnet, was zu niedrigem Östrogenspiegel und unregelmäßigen oder ausbleibenden Regelblutungen führt. Häufige Symptome sind Hitzewallungen, Scheidentrockenheit, Stimmungsschwankungen und verminderte Fruchtbarkeit.

Zu den Komplikationen, die mit der primären Ovarialinsuffizienz einhergehen, gehören ein erhöhtes Risiko für Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Unfruchtbarkeit. Der Rückgang des Östrogenspiegels bei POI kann zu einer verminderten Knochendichte führen, so dass Frauen mit POI anfälliger für Osteoporose und Knochenbrüche sind. Darüber hinaus können sich die hormonellen Veränderungen, die mit POI einhergehen, auf die kardiovaskuläre Gesundheit auswirken und das Risiko für Herzkrankheiten und andere kardiovaskuläre Erkrankungen möglicherweise erhöhen. POI wirkt sich auch auf die Fruchtbarkeit aus, so dass es für Frauen schwierig ist, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Allerdings können assistierte Reproduktionstechnologien wie die In-vitro-Fertilisation (IVF) noch einige Möglichkeiten bieten, eine Schwangerschaft zu erreichen.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Erfahrungen mit Eierstockerkrankungen bei jedem Einzelnen unterschiedlich sein können und die Komplikationen von verschiedenen Faktoren abhängen können.

Untersuchung und Diagnostik

Eine genaue Diagnose von Eierstockerkrankungen ist für eine wirksame Behandlung von entscheidender Bedeutung. Die Diagnostik von Eierstockerkrankungen umfasst in der Regel eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Labortests und bildgebenden Untersuchungen. Diese diagnostischen Ansätze helfen dem medizinischen Fachpersonal, die Symptome zu beurteilen, die zugrunde liegende Ursache zu ermitteln und einen geeigneten Behandlungsplan zu erstellen.

Klinische Untersuchung:

Eine umfassende klinische Untersuchung ist ein wichtiger erster Schritt bei der Diagnose von Eierstockerkrankungen. Dazu gehört in der Regel eine ausführliche Anamnese, die auch Informationen über Symptome, Menstruationsmuster und relevante Erkrankungen enthält. Der medizinische Betreuer kann auch eine körperliche Untersuchung durchführen, um tastbare Anomalien im Beckenbereich festzustellen. Dazu kann eine Beckenuntersuchung gehören, bei der Größe, Form und Konsistenz der Eierstöcke und der umliegenden Strukturen beurteilt werden. Außerdem kann eine Brustuntersuchung durchgeführt werden, da bestimmte Eierstockerkrankungen mit hormonellen Störungen einhergehen können, die sich auf das Brustgewebe auswirken.

Labortests und Bildgebung:

Labortests spielen bei der Diagnose von Eierstockerkrankungen eine entscheidende Rolle, indem sie den Hormonspiegel bestimmen, spezifische Marker identifizieren und andere Erkrankungen ausschließen. Zu den relevanten Laboruntersuchungen gehören:

● Hormonspiegel: Bluttests zur Messung des Hormonspiegels, z. B. von Östrogen, Progesteron, Testosteron, follikelstimulierendem Hormon (FSH) und luteinisierendem Hormon (LH), können Aufschluss über hormonelle Ungleichgewichte im Zusammenhang mit verschiedenen Eierstockerkrankungen geben.

● Tumormarker: Es können spezifische Bluttests zur Messung von Tumormarkern wie CA-125, Inhibin oder Anti-Müller-Hormon (AMH) durchgeführt werden, die bei der Erkennung von Eierstocktumoren oder der Überwachung ihres Ansprechens auf die Behandlung helfen können.

Bildgebende Untersuchungen sind wertvolle Diagnoseinstrumente, um die Eierstöcke sichtbar zu machen und etwaige Anomalien zu erkennen. Die folgenden bildgebenden Verfahren können eingesetzt werden:

● Ultraschall: Transvaginaler Ultraschall oder Beckenultraschall können detaillierte Bilder der Eierstöcke liefern, mit denen Zysten, Tumore oder andere strukturelle Anomalien sichtbar gemacht werden können.

● Magnetresonanztomographie (MRT): Mit der MRT können detailliertere Bilder der Eierstöcke und der umliegenden Strukturen gewonnen werden, die Aufschluss über Tumoreigenschaften oder andere Erkrankungen geben.

● Computertomographie (CT): In bestimmten Fällen kann eine CT-Untersuchung angeordnet werden, um das Ausmaß von Eierstockanomalien zu beurteilen oder andere Erkrankungen des Beckens oder des Unterleibs auszuschließen.

Therapie und Behandlungen

Der Behandlungsansatz für Erkrankungen der Eierstöcke hängt von der jeweiligen Erkrankung, der zugrundeliegenden Ursache und den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen der Patientin ab. Ziel der Behandlung ist es, die Symptome zu lindern, Komplikationen zu beherrschen, das hormonelle Gleichgewicht wiederherzustellen und die allgemeine reproduktive Gesundheit zu verbessern. Die Behandlungsmöglichkeiten können medizinische Eingriffe, chirurgische Verfahren oder eine Kombination aus beidem umfassen.

Hormontherapie: Eine Hormontherapie wird in der Regel eingesetzt, um das hormonelle Ungleichgewicht im Zusammenhang mit Eierstockerkrankungen zu regulieren. Die spezifische Art und Dosierung der Hormone hängt von der zugrunde liegenden Erkrankung und den individuellen Faktoren ab. Eine Hormontherapie kann Folgendes beinhalten:

● Östrogentherapie: Eine Östrogenersatztherapie kann bei Östrogenmangel wie der primären Ovarialinsuffizienz (POI) verschrieben werden. Dadurch können Symptome wie Hitzewallungen, Scheidentrockenheit und Knochenschwund gelindert werden.

● Anti-Androgen-Therapie: Bei einem Androgenüberschuss können Medikamente, so genannte Anti-Androgene, verschrieben werden, die die Wirkung der Androgene blockieren und so Symptome wie Akne, übermäßigen Haarwuchs und unregelmäßige Menstruationszyklen verringern.

● Kombinierte orale Verhütungsmittel: Antibabypillen, die sowohl Östrogen als auch Gestagen enthalten, können bei bestimmten Eierstockerkrankungen wie dem polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS) empfohlen werden. Diese Pillen helfen, den Menstruationszyklus zu regulieren, den Androgenspiegel zu senken und die Symptome zu kontrollieren.

Chirurgische Eingriffe: Ein chirurgischer Eingriff kann notwendig sein, wenn konservative Behandlungen unwirksam sind oder wenn bestimmte Komplikationen auftreten. Zu den chirurgischen Eingriffen bei Erkrankungen der Eierstöcke gehören:

● Zystektomie der Eierstöcke: Wenn Eierstockzysten Schmerzen oder andere Symptome verursachen, kann eine Zystektomie durchgeführt werden, um die Zyste zu entfernen und gleichzeitig das gesunde Eierstockgewebe zu erhalten.

● Oophorektomie: In einigen Fällen kann die chirurgische Entfernung eines oder beider Eierstöcke erforderlich sein. Dieser Eingriff kann bei Erkrankungen wie Eierstocktumoren, schwerer Endometriose oder zur Beherrschung der mit bestimmten genetischen Mutationen verbundenen Risiken empfohlen werden.

● Bohrung der Eierstöcke: Das Bohren der Eierstöcke ist ein minimalinvasives Verfahren, das bei der Behandlung von PCOS eingesetzt wird. Dabei werden mit Laser oder Kauter kleine Einstiche in den Eierstock vorgenommen, um die Androgenproduktion zu reduzieren und einen regelmäßigen Eisprung wiederherzustellen.

Andere Therapien: Zur Behandlung bestimmter Symptome oder damit verbundener Komplikationen können zusätzliche Therapien eingesetzt werden. Dazu können gehören:

● Fruchtbarkeitsbehandlungen: Für Personen mit Kinderwunsch können assistierte Reproduktionstechnologien wie In-vitro-Fertilisation (IVF) oder intrauterine Insemination (IUI) empfohlen werden.

● Gewichtsmanagement: Bei Personen mit fettleibigkeitsbedingten Eierstockstörungen, wie z. B. PCOS, kann eine Gewichtsabnahme oder eine Strategie zur Gewichtskontrolle empfohlen werden, um das hormonelle Gleichgewicht und die Fruchtbarkeit zu verbessern.

● Psychologische Unterstützung: Psychologische Beratung oder Selbsthilfegruppen können hilfreich sein, um die emotionalen Herausforderungen zu bewältigen, die durch die Auswirkungen von Eierstockerkrankungen auf die Fruchtbarkeit, das Körperbild und das allgemeine Wohlbefinden entstehen können.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren, die mit Eierstockerkrankungen einhergehen, ist für den Umgang mit diesen Erkrankungen und deren Prävention unerlässlich. Die Identifizierung der direkten Ursachen und das Erkennen der Risikofaktoren können wertvolle Erkenntnisse über die Entwicklung und das Fortschreiten von Eierstockerkrankungen liefern.

Ursachen:

Erkrankungen der Eierstöcke werden durch komplexe biologische Mechanismen beeinflusst, an denen die Eierstöcke, Hormone und andere Regulationssysteme im Körper beteiligt sind. Während die spezifischen Ursachen je nach Art der Eierstockerkrankung variieren können, sind hier einige gemeinsame Faktoren aufgeführt:

● Hormonelles Ungleichgewicht: Hormonelle Ungleichgewichte spielen bei Störungen der Eierstöcke eine wichtige Rolle. Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) beispielsweise ist durch einen Überschuss an Androgenen (männliche Hormone) und Insulinresistenz gekennzeichnet. Dieses hormonelle Ungleichgewicht stört das normale Wachstum und die Reifung der Eierstockfollikel und führt zur Bildung von Zysten. Bei der primären Ovarialinsuffizienz (POI) kommt es zu einem Rückgang der Östrogenproduktion, was zu unregelmäßigen oder ausbleibenden Menstruationszyklen und einer vorzeitigen Erschöpfung der Ovarialfollikel führt.

● Genetische Faktoren: Eine genetische Veranlagung kann zur Entwicklung von Eierstockstörungen beitragen. Einige Formen von POI sind mit spezifischen genetischen Mutationen oder Chromosomenanomalien verbunden, die die Funktion der Eierstöcke beeinträchtigen. Diese genetischen Variationen können sich auf die Entwicklung, Struktur und Funktion der Eierstöcke auswirken und zu Hormonstörungen und Fruchtbarkeitsproblemen führen.

● Entzündungen und Infektionen: Infektionen, wie z. B. die Beckenentzündung (PID), können Entzündungen in den Fortpflanzungsorganen, einschließlich der Eierstöcke, hervorrufen. Chronische Entzündungen können die Funktion der Eierstöcke beeinträchtigen, indem sie das empfindliche Gleichgewicht der Hormone stören und die Entwicklung der Follikel und den Eisprung beeinträchtigen.

● Tumore und Zysten: Sowohl gut- als auch bösartige Eierstocktumore können die normale Funktion der Eierstöcke beeinträchtigen. Eierstockzysten, wie sie z. B. bei PCOS auftreten, können aus einem hormonellen Ungleichgewicht und einer gestörten Follikelentwicklung resultieren. Diese Zysten können den normalen Eisprung stören und die Hormonproduktion beeinträchtigen.

Risikofaktoren:

Mehrere Risikofaktoren können die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Eierstockerkrankungen erhöhen. Auch wenn diese Risikofaktoren die Erkrankungen nicht direkt verursachen, können sie doch zu einer erhöhten Anfälligkeit beitragen. Einige Risikofaktoren sind:

● Alter: Das Risiko für Eierstockerkrankungen wie die primäre Ovarialinsuffizienz nimmt mit dem Alter zu, insbesondere bei Frauen Ende 30 und Anfang 40.

● Familienanamnese: Eine familiäre Vorbelastung mit Eierstockerkrankungen wie PCOS oder vorzeitige Menopause kann auf eine genetische Veranlagung für diese Erkrankungen hinweisen.

● Hormonelle Faktoren: Ein frühes Einsetzen der Menstruation (vor dem 12. Lebensjahr) oder eine späte Menopause (nach dem 55. Lebensjahr) können das Risiko für die Entwicklung von Eierstockerkrankungen beeinflussen.

● Lebensstil-Faktoren: Faktoren wie Fettleibigkeit, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung können zu einem hormonellen Ungleichgewicht beitragen und das Risiko für bestimmte Eierstockerkrankungen, insbesondere PCOS, erhöhen.

● Umwelteinflüsse: Die Exposition gegenüber Umweltfaktoren wie Giften, Chemikalien oder Strahlung kann zur Entwicklung von Eierstockerkrankungen beitragen.

● Fortpflanzungsgeschichte: Faktoren wie eine noch nie eingetretene Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten in der Vorgeschichte können mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Eierstockerkrankungen verbunden sein.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Vorhandensein von Risikofaktoren keine Garantie für die Entwicklung einer Eierstockerkrankung ist. Viele Faktoren tragen zum Auftreten und Fortschreiten dieser Erkrankungen bei, und die individuellen Erfahrungen können variieren.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose von Eierstockerkrankungen ist entscheidend für eine angemessene Betreuung und Unterstützung der Betroffenen. Erkrankungen der Eierstöcke können unterschiedliche Entwicklungs- und Verlaufsmuster aufweisen, wobei jede Art ihre eigenen Merkmale hat. Es ist wichtig zu wissen, dass der Verlauf und die Prognose von Person zu Person sehr unterschiedlich sein können. Die hier bereitgestellten Informationen bieten einen allgemeinen Überblick.

Krankheitsverlauf:

Der Verlauf von Eierstockerkrankungen kann von Faktoren wie der spezifischen Art der Erkrankung, den zugrunde liegenden Ursachen, dem individuellen Gesundheitszustand und den Behandlungsmaßnahmen beeinflusst werden. Auch wenn der genaue Verlauf variieren kann, wird im Folgenden eine allgemeine Beschreibung des Krankheitsverlaufs von Erkrankungen der Eierstöcke gegeben:

● Beginn und Diagnose: Erkrankungen der Eierstöcke treten häufig mit Symptomen auf, die mit einem hormonellen Ungleichgewicht, Menstruationsunregelmäßigkeiten oder Fortpflanzungsproblemen zusammenhängen. Der Beginn der Symptome kann in jedem Alter auftreten, je nach der spezifischen Störung. Die Inanspruchnahme eines Arztes und die Durchführung diagnostischer Tests, wie z. B. Hormonanalysen, Ultraschalluntersuchungen oder Gentests, können bei der Diagnosestellung helfen.

● Krankheitsverlauf: Das Fortschreiten von Eierstockerkrankungen kann je nach Art der Erkrankung verschiedene Stadien umfassen. Beim polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) beispielsweise kann sich die Störung durch Symptome wie unregelmäßige Menstruationszyklen, übermäßigen Haarwuchs und Unfruchtbarkeit äußern. Im Laufe der Zeit können die hormonellen Ungleichgewichte und Stoffwechselstörungen, die mit PCOS einhergehen, ohne entsprechende Behandlung zu langfristigen Komplikationen wie Insulinresistenz, kardiovaskulären Risiken und Fruchtbarkeitsstörungen führen.

● Komplikationen und Herausforderungen: Störungen der Eierstöcke können zu verschiedenen Komplikationen und Problemen führen. Dazu gehören Schwierigkeiten bei der Empfängnis oder der Aufrechterhaltung von Schwangerschaften, ein erhöhtes Risiko von Fehlgeburten, Eierstockzysten, Endometriose und langfristige hormonelle Störungen. Der Schweregrad und die Auswirkungen dieser Komplikationen können variieren und erfordern ein individuelles Management und Unterstützung.

Prognose:

Die Prognose von Eierstockerkrankungen ist sehr unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art der Erkrankung, die zugrunde liegenden Ursachen, der individuelle Gesundheitszustand und das Vorhandensein von Komplikationen. Während einige Eierstockerkrankungen mit geeigneten medizinischen Maßnahmen und Änderungen der Lebensweise wirksam behandelt werden können, stellen andere eine größere Herausforderung dar.

Die Prognosen für Eierstockerkrankungen wie PCOS und Ovarialinsuffizienz können variieren. Mit einer angemessenen Behandlung und einer Änderung des Lebensstils können viele Frauen mit PCOS ihre Symptome unter Kontrolle bringen und ihre Chancen auf eine Empfängnis verbessern. Allerdings sind oft eine langfristige Überwachung und eine individuelle Betreuung erforderlich, um mögliche Komplikationen wie Insulinresistenz, kardiovaskuläre Risiken und Fruchtbarkeitsprobleme zu behandeln.

Die primäre Ovarialinsuffizienz (POI) bringt Herausforderungen im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit und dem hormonellen Ungleichgewicht mit sich. Einige Frauen mit POI können zwar auf natürlichem Wege oder mit Hilfe von assistierten Reproduktionstechnologien schwanger werden, aber die Prognose für eine Schwangerschaft kann unsicher sein. Behandlungsmöglichkeiten, einschließlich einer Hormonersatztherapie, können helfen, die Symptome in den Griff zu bekommen und das Risiko langfristiger gesundheitlicher Komplikationen im Zusammenhang mit Östrogenmangel zu verringern.

Vorbeugung

Die Vorbeugung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung des Risikos der Entwicklung von Eierstockerkrankungen und der Förderung der allgemeinen reproduktiven Gesundheit. Auch wenn einige Faktoren, die zu Eierstockerkrankungen beitragen, außerhalb unserer Kontrolle liegen, gibt es doch proaktive Maßnahmen, die das Risiko minimieren und die Ergebnisse verbessern können. In diesem Abschnitt werden verschiedene Präventionsstrategien und Änderungen der Lebensweise vorgestellt, mit denen sich die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von Eierstockerkrankungen verringern lässt.

Gesunde Lebensweise: Die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils kann sich positiv auf die allgemeine reproduktive Gesundheit auswirken. Dazu gehören:

● Ausgewogene Ernährung: Eine nährstoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten kann das hormonelle Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden fördern.

● Regelmäßige Bewegung: Regelmäßige körperliche Betätigung kann dazu beitragen, den Hormonhaushalt zu regulieren, den Stoffwechsel zu verbessern und das Risiko von Fettleibigkeit zu verringern, die häufig mit einem hormonellen Ungleichgewicht einhergeht.

● Gewichtsmanagement: Es ist wichtig, ein gesundes Gewicht zu halten, da Fettleibigkeit das Risiko für bestimmte Eierstockerkrankungen wie das polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) erhöhen kann.

● Raucherentwöhnung: Es ist wichtig, das Rauchen zu vermeiden oder aufzugeben, da es sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken und das Risiko für Eierstockerkrankungen erhöhen kann.

Hormonelle Empfängnisverhütung: Die Verwendung von hormonellen Verhütungsmitteln wie Antibabypillen, Pflastern oder Intrauterinpessaren (IUP) kann dazu beitragen, den Hormonspiegel zu regulieren, das Risiko von Eierstockzysten zu verringern und die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung bestimmter Eierstockstörungen zu senken.

Regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen: Gynäkologische Routineuntersuchungen und Screenings sind für die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung potenzieller Eierstockerkrankungen unerlässlich. Dazu gehören Untersuchungen des Beckens, transvaginale Ultraschalluntersuchungen und die Bestimmung des Hormonspiegels.

Genetische Beratung und Tests: Bei Personen, in deren Familie erbliche Eierstockerkrankungen vorkommen, können genetische Beratung und Tests wertvolle Informationen über ihr Risiko liefern und eine fundierte Entscheidung über Präventionsmaßnahmen ermöglichen.

Erhaltung der Fruchtbarkeit: In Fällen, in denen medizinische Eingriffe oder Behandlungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können, wie z. B. Operationen oder Chemotherapie, können Optionen zur Erhaltung der Fruchtbarkeit, wie z. B. das Einfrieren von Eizellen, dazu beitragen, das zukünftige Fruchtbarkeitspotenzial zu erhalten.

Sensibilisierung und Aufklärung: Die Sensibilisierung für die Anzeichen, Symptome und Risikofaktoren von Eierstockerkrankungen kann die Betroffenen dazu ermutigen, sich rechtzeitig in ärztliche Behandlung zu begeben und proaktive Maßnahmen zum Schutz ihrer reproduktiven Gesundheit zu ergreifen.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese vorbeugenden Maßnahmen zwar nützlich sein können, aber nicht alle Eierstockerkrankungen vermeidbar sind. Einigen Erkrankungen können genetische oder hormonelle Faktoren zugrunde liegen, die sich unserer Kontrolle entziehen.

Zusammenfassung

Störungen der Eierstöcke umfassen eine Reihe von Erkrankungen, die die normale Funktion der Eierstöcke beeinträchtigen. Dazu gehören eine übermäßige Östrogen- oder Androgenproduktion, das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) und die primäre Ovarialinsuffizienz. Jede Störung hat ihre eigenen Symptome, Komplikationen und Ursachen. Eine rechtzeitige Diagnose und eine umfassende Untersuchung sind entscheidend für eine angemessene Behandlung. Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören eine Hormontherapie, eine Änderung des Lebensstils und Eingriffe in die Fruchtbarkeit. Präventionsstrategien wie die Beibehaltung eines gesunden Körpergewichts, Stressbewältigung und regelmäßige ärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, die allgemeine reproduktive Gesundheit zu fördern. Wenn Sie beunruhigende Symptome bemerken oder Fragen haben, wenden Sie sich an eine medizinische Fachkraft, die Sie berät und individuell betreut.