Beschreibung

Exanthema subitum, gemeinhin als Sechste Krankheit oder Roseola bekannt, ist eine Viruserkrankung, die vor allem Säuglinge und Kleinkinder betrifft. Sie ist gekennzeichnet durch das plötzliche Auftreten von hohem Fieber, das drei bis fünf Tage anhält, gefolgt von einem ausgeprägten Ausschlag nach Abklingen des Fiebers. Der Ausschlag, der typischerweise rosa-rot ist und nicht juckt, tritt am Rumpf auf und breitet sich auf Gesicht, Hals und Extremitäten aus, mit Ausnahme der Handflächen und Fußsohlen.

Die Prävalenz des Exanthema subitum ist bei Säuglingen und Kleinkindern bemerkenswert, wobei eine höhere Inzidenz bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren beobachtet wird. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass die Krankheit im Laufe der Zeit erkannt wurde, wobei die Beschreibungen mit den heutigen Erscheinungsformen übereinstimmen.

Während das Exanthema subitum im Allgemeinen einen gutartigen Verlauf hat, können Komplikationen wie Fieberkrämpfe auftreten, insbesondere während der akuten Fieberphase. Zu den weiteren möglichen Komplikationen gehören sekundäre bakterielle Infektionen, die jedoch selten sind.

Die Diagnose des Exanthema subitum stützt sich in erster Linie auf die klinische Präsentation, wobei die Bestätigung durch Labortests, einschließlich Viruskulturen oder PCR-Tests, erleichtert wird. Die Behandlungsansätze sind überwiegend unterstützend und konzentrieren sich auf Fiebermanagement, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Ruhe.

Das Exanthema subitum wird hauptsächlich durch das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) und seltener durch das humane Herpesvirus 7 (HHV-7) verursacht. Zu den Risikofaktoren gehören eine fehlende frühere Exposition gegenüber diesen Viren, der Besuch einer Kindertagesstätte oder Vorschule sowie der enge Kontakt mit infizierten Personen.

Im Mittelpunkt der Präventionsstrategien stehen Hygienepraktiken wie regelmäßiges Händewaschen und das Einhalten von Verhaltensregeln für die Atemwege, um die Virusübertragung zu minimieren. Darüber hinaus kann eine Begrenzung des engen Kontakts mit infizierten Personen während der fieberhaften Phase dazu beitragen, die Ausbreitung der Krankheit in den Gemeinden einzudämmen.

Die Biologie dahinter

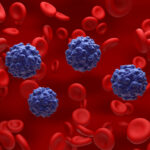

Exanthema subitum beeinträchtigt in erster Linie das Immunsystem und insbesondere die Fähigkeit des Körpers, eine wirksame Reaktion gegen die eindringenden Viren, das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) und das humane Herpesvirus 7 (HHV-7), zu entwickeln. Normalerweise fungiert das Immunsystem als körpereigener Abwehrmechanismus, der Krankheitserreger identifiziert und neutralisiert, um Gesundheit und Wohlbefinden zu erhalten. Innerhalb dieses Systems spielen spezialisierte Immunzellen, darunter T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen (NK), eine entscheidende Rolle bei der Erkennung und Vernichtung viraler Eindringlinge.

Das Exanthema subitum stört jedoch dieses empfindliche Gleichgewicht, indem es sich der ersten Erkennung und Bekämpfung durch das Immunsystem entzieht. HHV-6 und HHV-7 zielen spezifisch auf Immunzellen wie CD4+ T-Lymphozyten ab und behindern deren Fähigkeit, eine wirksame antivirale Reaktion zu orchestrieren. Diese Beeinträchtigung führt zu einer verlängerten Virämie, die es den Viren ermöglicht, sich unkontrolliert zu vermehren und systemische Symptome wie Fieber auszulösen. Darüber hinaus erleichtert die Fähigkeit der Viren, sich der Immunüberwachung zu entziehen, ihre Verbreitung in andere Gewebe, was schließlich zu dem charakteristischen Ausschlag führt, der beim Exanthema subitum zu beobachten ist.

Arten und Symptome

Exanthema subitum zeigt sich typischerweise mit einer Reihe charakteristischer Symptome, die in erster Linie aus dem plötzlichen Auftreten von hohem Fieber bestehen, gefolgt vom Auftreten eines charakteristischen Ausschlags. Das mit dem Exanthema subitum verbundene Fieber erreicht oft 39,4-40,6 °C (103-105 °F) oder mehr und hält drei bis fünf Tage lang an. Während dieser fiebrigen Phase können Kinder reizbar sein, weniger Appetit haben und leichte Atemwegssymptome wie eine laufende Nase oder Husten zeigen.

Symptome:

Hohes Fieber: Das charakteristische Symptom des Exanthema subitum ist ein plötzlicher Anstieg der Körpertemperatur, der mehrere Tage lang anhält und oft fieberhafte Werte erreicht. Dieses Fieber spricht in der Regel nicht auf fiebersenkende Medikamente an und kann von Symptomen wie Reizbarkeit und vermindertem Appetit begleitet sein.

Ausgeprägter Hautausschlag: Nach dem Abklingen des Fiebers zeigt sich ein charakteristischer Ausschlag, der typischerweise am Rumpf beginnt und sich auf den Hals, das Gesicht und die Extremitäten ausbreitet. Der Ausschlag besteht aus kleinen, rosaroten Flecken oder Flecken, die flach oder leicht erhaben sein können. Im Gegensatz zu anderen Hautausschlägen im Kindesalter, wie Masern oder Windpocken, juckt der Ausschlag des Exanthema subitum in der Regel nicht und ist auch nicht unangenehm.

Komplikationen:

Fieberkrämpfe: Eine der wichtigsten Komplikationen im Zusammenhang mit Exanthema subitum ist das Risiko von Fieberkrämpfen, insbesondere während der akuten Fieberphase. Fieberkrämpfe sind Krämpfe, die durch Fieber bei Kleinkindern ausgelöst werden. Sie sind in der Regel gutartig, können aber für das Pflegepersonal beängstigend sein.

Bakterielle Sekundärinfektionen: Obwohl selten, können sekundäre bakterielle Infektionen als Komplikation des Exanthema subitum auftreten, insbesondere wenn die Haut durch Kratzen oder Reizung durch den Ausschlag gefährdet ist. Zu den häufigsten Erregern von Sekundärinfektionen gehören Staphylococcus aureus und Streptococcus pyogenes, die zu einer lokalen Zellulitis oder Abszessbildung führen können.

Obwohl die Krankheit im Allgemeinen gutartig und selbstlimitierend ist, unterstreichen Komplikationen wie Fieberkrämpfe die Bedeutung der Überwachung und der unterstützenden Pflege während der akuten Phase der Erkrankung.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue Diagnose des Exanthema subitum ist wichtig, um es von anderen Kinderkrankheiten mit ähnlichem Erscheinungsbild zu unterscheiden und eine angemessene Behandlung einzuleiten. Die Diagnose umfasst in der Regel eine Kombination aus klinischer Untersuchung, Erhebung der Krankengeschichte und in einigen Fällen auch Labortests.

Klinische Untersuchung:

Eine umfassende klinische Untersuchung beginnt mit der Erhebung einer detaillierten Anamnese, die Informationen über den Beginn und die Dauer des Fiebers, begleitende Symptome wie Atemwegsbeschwerden oder Hautausschlag sowie den kürzlichen Kontakt mit infektiösen Personen enthält. Es folgt eine gründliche körperliche Untersuchung, die sich auf die Beurteilung der Vitalzeichen, die Untersuchung der Haut auf charakteristische Ausschlagmuster und die Untersuchung auf Anzeichen für Komplikationen wie Fieberkrämpfe konzentriert.

Labortests und Bildgebung:

Während die Diagnose des Exanthema subitum in erster Linie klinisch gestellt wird, können in bestimmten Fällen Labortests durchgeführt werden, um das Vorhandensein der verursachenden Viren zu bestätigen oder andere mögliche Ursachen auszuschließen. Zu den relevanten Labortests und bildgebenden Untersuchungen können gehören:

Virenkulturen: Viruskulturen von Rachenabstrichen oder Blutproben können durchgeführt werden, um das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) oder das humane Herpesvirus 7 (HHV-7) bei Verdacht auf Exanthema subitum zu isolieren und zu identifizieren. Es kann jedoch mehrere Tage dauern, bis die Viruskulturen Ergebnisse liefern, und sie werden aufgrund der Verfügbarkeit schnellerer Diagnosemethoden seltener eingesetzt.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)-Tests: PCR-Tests sind eine hochempfindliche und spezifische Methode zum Nachweis viraler Nukleinsäure in klinischen Proben. PCR-Tests, die auf spezifische Regionen des HHV-6- oder HHV-7-Genoms abzielen, können das Vorhandensein dieser Viren in Verdachtsfällen von Exanthema subitum bestätigen. PCR-Tests sind besonders nützlich, wenn die klinische Diagnose unsicher ist oder wenn eine schnelle Bestätigung der Virusinfektion erforderlich ist.

Bildgebende Untersuchungen wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT) sind bei der Diagnose von Exanthema subitum in der Regel nicht angezeigt, es sei denn, es besteht der Verdacht auf Komplikationen wie Fieberkrämpfe oder eine Beteiligung des zentralen Nervensystems. Um eine rechtzeitige und genaue Diagnose des Exanthema subitum zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern und Diagnoselabors unerlässlich.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung von Exanthema subitum konzentriert sich in erster Linie auf die unterstützende Pflege, um die Symptome zu lindern und das Wohlbefinden des Kindes während des Krankheitsverlaufs zu gewährleisten. Spezifische antivirale Therapien, die auf das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) oder das humane Herpesvirus 7 (HHV-7) abzielen, werden zwar aufgrund des typischerweise gutartigen und selbstlimitierenden Charakters der Erkrankung nicht routinemäßig empfohlen, doch sind die Linderung der Symptome und die Vorbeugung von Komplikationen wichtige Aspekte der Behandlung.

Behandlung von Fieber:

Fiebersenkende Medikamente: Fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen können eingesetzt werden, um das Fieber zu senken und die mit der hohen Körpertemperatur verbundenen Beschwerden zu lindern. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Dosis dem Gewicht und Alter des Kindes entspricht und die Packungsbeilage sowie der ärztliche Rat befolgt werden.

Flüssigkeitszufuhr: Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist bei hohem Fieber entscheidend, um eine Dehydrierung zu verhindern. Die regelmäßige Zufuhr von Wasser, Elektrolytlösungen oder Muttermilch bzw. Säuglingsnahrung kann helfen, den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten.

Symptomlinderung:

Ausruhen: Ausreichende Ruhe und Komfortmaßnahmen, wie eine kühle, angenehme Umgebung, können das Immunsystem des Kindes unterstützen und die Genesung fördern. Während der akuten Krankheitsphase wird empfohlen, körperliche Aktivitäten einzuschränken, um Energie zu sparen.

Hautpflege: Der mit dem Exanthema subitum verbundene Hautausschlag juckt in der Regel nicht und verschwindet von selbst, doch können sanfte Hautpflegemaßnahmen wie das Baden mit milder Seife und Wasser dazu beitragen, etwaige Beschwerden oder Reizungen zu lindern. Der Verzicht auf scharfe Chemikalien oder scheuernde Stoffe kann eine Verschlimmerung der Hautsymptome verhindern.

Überwachung: Eine regelmäßige Überwachung der Temperatur, des Flüssigkeitsstatus und des allgemeinen Wohlbefindens des Kindes ist während des Krankheitsverlaufs unerlässlich. Die Eltern oder Betreuer sollten angewiesen werden, einen Arzt aufzusuchen, wenn das Kind anhaltend hohes Fieber, Anzeichen von Dehydrierung oder andere besorgniserregende Symptome aufweist.

Behandlung von Komplikationen:

Fieberkrämpfe: In Fällen, in denen Fieberkrämpfe als Komplikation des Exanthema subitum auftreten, sind unterstützende Maßnahmen wie die Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung und die Sicherstellung eines angemessenen Atemwegsmanagements von größter Bedeutung. Bei länger anhaltenden oder wiederkehrenden Anfällen kann ärztliche Hilfe erforderlich sein.

Sekundärinfektionen: Die Vorbeugung bakterieller Sekundärinfektionen durch angemessene Wundpflege und Hygienemaßnahmen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn das Kind den Hautausschlag aufkratzt oder reizt. Bei Verdacht oder Bestätigung einer bakteriellen Sekundärinfektion können Antibiotika verschrieben werden.

Eine engmaschige Überwachung und unterstützende Pflege sind die Eckpfeiler der Behandlung von Exanthema subitum, wobei der Schwerpunkt auf der Linderung der Symptome und der Vorbeugung von Komplikationen liegt, um den Komfort und das Wohlbefinden des Kindes während der Krankheit zu fördern.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren des Exanthema subitum ist entscheidend für die Identifizierung von Personen mit erhöhtem Risiko und die Durchführung von Präventionsmaßnahmen.

Ursachen:

Exanthema subitum wird in erster Linie durch eine Infektion mit dem humanen Herpesvirus 6 (HHV-6) und, seltener, mit dem humanen Herpesvirus 7 (HHV-7) verursacht. Diese Viren gehören zur Familie der Herpesviridae und infizieren in der Regel Kleinkinder, insbesondere im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren. Nach der Infektion greifen HHV-6 und HHV-7 Immunzellen wie CD4+ T-Lymphozyten an und verursachen eine latente Infektion. Eine periodische Reaktivierung des Virus kann zu symptomatischen Erkrankungen führen, einschließlich Fieber und Ausschlag, der für das Exanthema subitum charakteristisch ist.

Risikofaktoren:

Alter: Säuglinge und Kleinkinder, insbesondere im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren, haben ein höheres Risiko, an Exanthema subitum zu erkranken, da ihr Immunsystem noch nicht ausgereift ist und sie besonders anfällig für Virusinfektionen sind.

Fehlende frühere Exposition: Personen, die noch nie mit dem humanen Herpesvirus 6 (HHV-6) oder dem humanen Herpesvirus 7 (HHV-7) in Berührung gekommen sind, sind möglicherweise anfälliger für die Entwicklung eines Exanthema subitum, wenn sie zum ersten Mal mit dem Virus in Kontakt kommen.

Besuch einer Kindertagesstätte oder Vorschule: Enger Kontakt mit anderen Kindern in Kindertagesstätten oder Vorschulen erhöht das Risiko einer Virusübertragung und der anschließenden Entwicklung eines Exanthema subitum.

Immungeschwächter Zustand: Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem, wie z. B. bei HIV/AIDS-Patienten oder Personen, die sich einer immunsuppressiven Therapie unterziehen, kann es zu schwereren oder länger andauernden Infektionen mit humanen Herpesviren, einschließlich HHV-6 und HHV-7, kommen.

Während die aufgeführten Risikofaktoren wesentlich zur Entwicklung und zum Schweregrad des Exanthema subitum beitragen, kann die individuelle Anfälligkeit aufgrund von genetischen, umwelt- und wirtsspezifischen Faktoren variieren. Darüber hinaus können auch andere unbekannte oder unerforschte Faktoren den Ausbruch und den Schweregrad der Erkrankung beeinflussen.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose von Exanthema subitum ist sowohl für Patienten als auch für das medizinische Personal von wesentlicher Bedeutung. Dieser Abschnitt gibt Aufschluss darüber, wie die Krankheit typischerweise verläuft und welche Ergebnisse die Patienten erwarten können.

Krankheitsverlauf:

Das Exanthema subitum verläuft typischerweise in zwei Hauptstadien: der fieberhaften Phase und der Ausschlagphase. Während der fieberhaften Phase, die etwa drei bis fünf Tage dauert, haben die Betroffenen hohes Fieber, das oft 103-105°F (39,4-40,6°C) erreicht. Dieses Fieber spricht in der Regel nicht auf fiebersenkende Medikamente an und kann von Reizbarkeit und vermindertem Appetit begleitet sein. Nach dem Abklingen des Fiebers beginnt die Ausschlagphase mit dem Auftreten eines charakteristischen Ausschlags, der aus kleinen, rosa-roten Flecken oder Flecken auf dem Rumpf, dem Hals, dem Gesicht und den Extremitäten besteht. Der Ausschlag ist in der Regel nicht juckend und kann mehrere Tage lang anhalten, bevor er allmählich abklingt.

Prognose:

Die Prognose für Exanthema subitum ist im Allgemeinen günstig, da die Krankheit bei immunkompetenten Personen in der Regel spontan abklingt, ohne dass es zu nennenswerten Langzeitkomplikationen kommt. Die meisten Fälle von Exanthema subitum haben einen selbstbegrenzenden Verlauf, wobei die Symptome innerhalb von ein bis zwei Wochen abklingen. Komplikationen wie Fieberkrämpfe sind selten und in der Regel gutartig, obwohl sie für das Pflegepersonal alarmierend sein können. Bei immungeschwächten Personen oder Personen mit Grunderkrankungen kann der Verlauf des Exanthema subitum länger dauern oder schwerer sein, so dass eine engmaschigere Überwachung und medizinische Intervention erforderlich ist. Insgesamt kann die überwiegende Mehrheit der von einem Exanthema subitum betroffenen Personen mit einer angemessenen unterstützenden Pflege und Überwachung eine vollständige Genesung ohne Langzeitfolgen erwarten.

Prävention

Zur Vorbeugung von Exanthema subitum sind verschiedene Strategien erforderlich, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren und die Übertragung der Krankheit auf andere zu verringern. Durch eine Kombination proaktiver Maßnahmen kann der Einzelne die Wahrscheinlichkeit, sich mit Exanthema subitum anzustecken, wirksam verringern und die Ausbreitung der Krankheit in Gemeinschaften einschränken.

Impfung:

Derzeit gibt es keinen spezifischen Impfstoff zur Vorbeugung von Exanthema subitum. Die Bemühungen um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) und das humane Herpesvirus 7 (HHV-7), die Erreger des Exanthema subitum, sind jedoch im Gange und bieten möglicherweise künftige Präventionsmöglichkeiten.

Handhygiene:

Eine gute Handhygiene ist für die Verhinderung der Übertragung von Exanthema subitum unerlässlich. Regelmäßiges Waschen der Hände mit Wasser und Seife, insbesondere nach direktem Kontakt mit infizierten Personen oder kontaminierten Oberflächen, kann dazu beitragen, das Virus von der Haut zu entfernen und das Risiko einer Übertragung der Infektion zu verringern.

Vermeiden Sie engen Kontakt:

Die Minimierung des direkten Haut-zu-Haut-Kontakts mit Personen, die bekanntermaßen an Exanthema subitum erkrankt sind, kann das Risiko einer Übertragung erheblich verringern. Das Vermeiden von Aktivitäten, die einen engen Körperkontakt beinhalten, wie z. B. Umarmen oder Küssen, kann dazu beitragen, die Verbreitung des Virus zu verhindern.

Isolierung und Quarantäne:

In Gesundheitseinrichtungen oder Haushalten mit bestätigten Fällen von Exanthema subitum können Isolations- und Quarantänemaßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Übertragung zu verhindern. Infizierte Personen sollten den engen Kontakt mit anderen vermeiden, bis sie nicht mehr ansteckend sind, in der Regel nach Abklingen von Fieber und Ausschlag.

Umwelthygiene:

Um das Risiko einer Übertragung von Exanthema subitum in gemeinsam genutzten Räumen zu verringern, ist eine sorgfältige Umgebungshygiene unerlässlich. Die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Gegenständen, die häufig berührt werden, wie z. B. Arbeitsplatten, Türklinken und Spielzeug, kann dazu beitragen, Viruspartikel zu entfernen und eine Ansteckung zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen für Beschäftigte im Gesundheitswesen:

Bei der Pflege von Personen mit Exanthema subitum sollten die Mitarbeiter des Gesundheitswesens die Standard-Vorsichtsmaßnahmen einhalten, einschließlich des Tragens geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Masken, um das Risiko einer beruflichen Exposition zu minimieren.

Aufklärung und Bewusstseinsbildung:

Die Sensibilisierung für Exanthema subitum und seine Übertragungswege ist der Schlüssel zur Förderung von Präventionsmaßnahmen in den Gemeinden. Die Aufklärung über die Bedeutung der Händehygiene, die Vermeidung von engem Kontakt mit infizierten Personen und die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bei verdächtigen Symptomen kann den Einzelnen in die Lage versetzen, proaktive Schritte zu unternehmen, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen.

Zusammenfassung

Exanthema subitum, auch bekannt als Roseola oder Sechstelkrankheit, tritt typischerweise bei Säuglingen und Kleinkindern auf und äußert sich durch hohes Fieber, gefolgt von einem charakteristischen Ausschlag. Diese Viruserkrankung wird hauptsächlich durch das humane Herpesvirus 6 (HHV-6) und gelegentlich durch das humane Herpesvirus 7 (HHV-7) verursacht. Die Krankheit beginnt in der Regel mit plötzlichem hohem Fieber, das drei bis fünf Tage anhält, gefolgt von einem rosa-roten Ausschlag, der sich vom Rumpf über das Gesicht und die Gliedmaßen ausbreitet, wobei die Handflächen und Fußsohlen ausgespart werden. Obwohl die Krankheit im Allgemeinen gutartig ist, können Komplikationen wie Fieberkrämpfe auftreten. Die Diagnose basiert in erster Linie auf den klinischen Symptomen, ergänzt durch Labortests wie PCR zur endgültigen Bestätigung. Die Behandlung bleibt unterstützend und konzentriert sich auf Fiebermanagement und Flüssigkeitszufuhr. Zu den Präventionsstrategien gehören die Einhaltung guter Hygiene und die Minimierung des engen Kontakts mit infizierten Personen, um die Übertragung zu verringern. Wachsame Hygienepraktiken sind unerlässlich, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.