Beschreibung

Die Herpes-Zoster-Enzephalitis, auch Zoster-Enzephalitis genannt, ist eine neurologische Erkrankung, die durch eine Entzündung des Hirngewebes infolge der Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) gekennzeichnet ist, d. h. des Virus, das auch für Windpocken und Herpes zoster (Gürtelrose) verantwortlich ist. Zu den Symptomen der Zoster-Enzephalitis gehören typischerweise ein veränderter Geisteszustand, Krampfanfälle, fokale neurologische Defizite und Anzeichen eines erhöhten Drucks im Schädel. Zu den Komplikationen der Zoster-Enzephalitis können Hirnödeme, Vaskulitis und chronische neurologische Folgeerscheinungen wie kognitive Beeinträchtigungen und motorische Störungen gehören.

Die Zoster-Enzephalitis ist eine seltene Komplikation der VZV-Infektion und tritt im Vergleich zu anderen Manifestationen wie der Gürtelrose nur selten auf. Allerdings ist die Prävalenz bei immungeschwächten Personen, älteren Erwachsenen und Personen mit medizinischen Grunderkrankungen höher. Die Entdeckung von VZV als Erreger der Windpocken zu Beginn des 20. Jahrhunderts ebnete den Weg zum Verständnis der neurologischen Komplikationen, was zu Fortschritten bei den Diagnoseverfahren und Behandlungsstrategien für die Zoster-Enzephalitis führte.

Die Diagnose der Zoster-Enzephalitis umfasst eine klinische Beurteilung, eine neurologische Untersuchung und bildgebende Untersuchungen wie MRT- oder CT-Scans, um Anzeichen von Entzündungen und Komplikationen festzustellen. Die Behandlung besteht in erster Linie aus antiviralen Medikamenten wie Aciclovir, die die Virusreplikation unterdrücken und die Entzündung verringern.

Die Zoster-Enzephalitis wird durch die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) aus seinem latenten Zustand in den sensorischen Ganglien verursacht. Zu den Risikofaktoren für eine Zoster-Enzephalitis gehören ein geschwächtes Immunsystem, ein hohes Alter und bestimmte Erkrankungen wie HIV/AIDS und Krebs.

Präventive Maßnahmen konzentrieren sich in erster Linie auf die Impfung gegen VZV, um das Risiko einer Primärinfektion und nachfolgender neurologischer Komplikationen zu verringern. Der Varizellen-Impfstoff und der Herpes-Zoster-Impfstoff bieten Schutz vor Windpocken bzw. Gürtelrose und verringern so die Wahrscheinlichkeit einer Zoster-Enzephalitis.

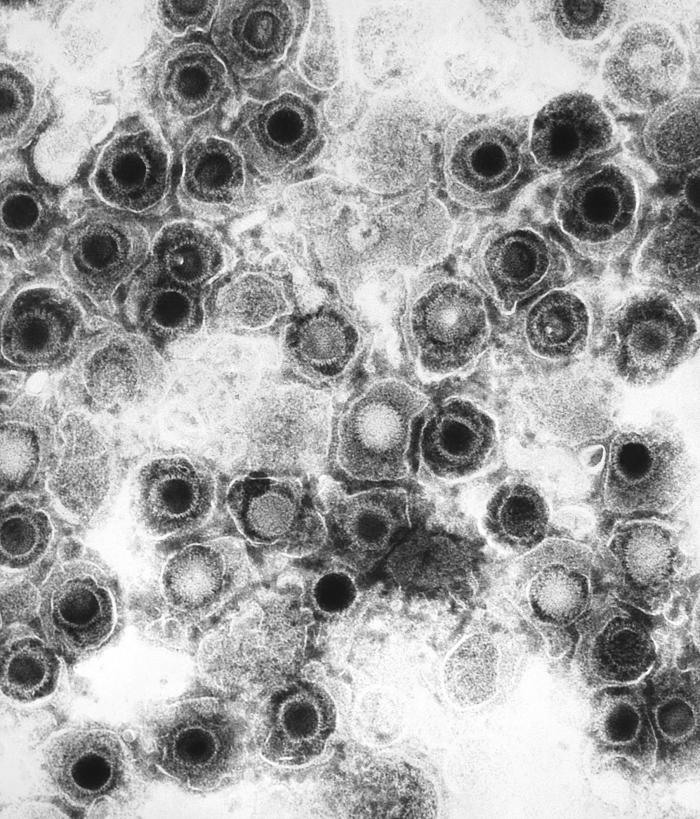

Die Biologie dahinter

Die Zoster-Enzephalitis betrifft in erster Linie das Hirnparenchym, das Funktionsgewebe des Gehirns, das für die kognitiven und motorischen Funktionen verantwortlich ist. Das Hirnparenchym besteht aus Neuronen, Gliazellen und Blutgefäßen, die so organisiert sind, dass sie wichtige Prozesse wie Neurotransmission, Kognition und motorische Koordination regulieren. Im gesunden Zustand hält das Hirnparenchym die Homöostase aufrecht, indem es den Gehalt an Neurotransmittern, die neuronale Erregbarkeit und den zerebralen Blutfluss präzise steuert. Gliazellen bieten strukturelle Unterstützung, regulieren extrazelluläre Ionenkonzentrationen und modulieren die synaptische Übertragung, während Blutgefäße das Hirngewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen.

Die Zoster-Enzephalitis stört die normale Funktion des Gehirnparenchyms, indem sie eine Entzündungsreaktion und neuronale Schäden auslöst. Die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) im Hirngewebe führt zu Entzündungen, neuronalen Schäden und einer Störung der Neurotransmission. Darüber hinaus tragen immunvermittelte Mechanismen zur Gewebeschädigung bei und verschlimmern die neurologische Dysfunktion. Diese pathologischen Veränderungen stören das empfindliche Gleichgewicht der Neurotransmitter-Signalübertragung, beeinträchtigen die kognitiven und motorischen Funktionen und tragen zu den charakteristischen Symptomen der Zoster-Enzephalitis bei, darunter veränderter mentaler Status, Krampfanfälle und fokale neurologische Defizite.

Arten und Symptome

Die Zoster-Enzephalitis tritt mit unterschiedlichen Symptomen und potenziellen Komplikationen auf, die eine sorgfältige Abwägung rechtfertigen. Das Verständnis dieser Erscheinungsformen ist für eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung von entscheidender Bedeutung.

Symptome:

Veränderter mentaler Status: Die Patienten können verwirrt, desorientiert oder bewusstseinsgetrübt sein. Dies kann sich in Schwierigkeiten äußern, Befehle zu befolgen oder die vertraute Umgebung zu erkennen.

Krampfanfälle: Die Zoster-Enzephalitis kann krampfartige Bewegungen oder vorübergehende Bewusstseinsveränderungen auslösen. Krampfanfälle können je nach betroffener Hirnregion als generalisierte tonisch-klonische Anfälle oder als fokale Anfälle auftreten.

Fokale neurologische Defizite: Zu diesen Defiziten können Schwäche in bestimmten Muskelgruppen, Empfindungsstörungen wie Kribbeln oder Taubheit oder Sprachstörungen gehören. Das Erscheinungsbild variiert je nach Ort der Entzündung des Hirngewebes.

Kopfschmerzen und Fieber: Die Patienten können unter oft starken Kopfschmerzen leiden, die von Fieber begleitet werden, was auf die Entzündungsreaktion im Hirnparenchym hinweisen kann.

Komplikationen:

Zerebrales Ödem: Ein Hirnödem ist durch die Ansammlung von Flüssigkeit im Hirngewebe gekennzeichnet und kann zu einem erhöhten Hirndruck führen, der die Durchblutung beeinträchtigt und unbehandelt eine neurologische Verschlechterung verursacht.

Vaskulitis: Eine Entzündung der Blutgefäße im zentralen Nervensystem kann zu einem ischämischen Schlaganfall, einer Blutung oder einem Gefäßverschluss führen, was die neurologischen Symptome weiter verschlimmert.

Chronische neurologische Folgeerscheinungen: Bei einigen Patienten kann es zu langfristigen kognitiven Beeinträchtigungen, Gedächtnislücken oder motorischen Funktionsstörungen kommen. Diese chronischen Komplikationen beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich und können eine kontinuierliche medizinische Behandlung und Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich machen.

Das Verständnis des Spektrums von Symptomen und potenziellen Komplikationen im Zusammenhang mit Zoster-Enzephalitis ist entscheidend für die Ausrichtung der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen und damit für die Optimierung der Patientenergebnisse.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnostik der Zoster-Enzephalitis beruht auf einer gründlichen klinischen Untersuchung in Kombination mit gezielten Labortests und bildgebenden Untersuchungen, um die Diagnose zu bestätigen und das Ausmaß der neurologischen Beteiligung zu beurteilen.

Klinische Untersuchung:

Eine umfassende klinische Untersuchung beginnt mit einer ausführlichen Anamnese, die sich auf eine kürzlich erfolgte Herpes-Zoster-Infektion (Gürtelrose), den Impfstatus und Symptome, die auf eine neurologische Funktionsstörung hindeuten, konzentriert. Die körperliche Untersuchung umfasst die Erfassung der Vitalparameter und eine detaillierte neurologische Untersuchung, bei der der mentale Status, die Hirnnervenfunktion, die motorische Kraft, die Empfindung und die Reflexe beurteilt werden. Besonderes Augenmerk sollte auf Anzeichen einer Meningealreizung, fokale neurologische Defizite und Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks gelegt werden.

Labortests und Bildgebung:

Lumbalpunktion (LP): Eine Lumbalpunktion ist unerlässlich für die Entnahme von Liquorproben, die Hinweise auf Entzündungen und Infektionen liefern können. Die Liquoranalyse zeigt typischerweise eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen (Pleozytose), erhöhte Proteinwerte und normale bis leicht erhöhte Glukosewerte. Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Liquorproben kann das Vorhandensein von Herpes-Zoster-Virus (VZV)-DNA nachweisen und damit den endgültigen Beweis für eine virale Enzephalitis liefern.

Blutuntersuchungen: Blutuntersuchungen können ein komplettes Blutbild (CBC) umfassen, um Anzeichen einer Infektion oder Entzündung festzustellen, sowie Serum-Antikörpertests zum Nachweis von VZV-spezifischen Antikörpern, die auf eine kürzliche oder frühere Infektion hinweisen.

Bildgebende Untersuchungen: Die Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns ist das bevorzugte bildgebende Verfahren zur Beurteilung struktureller Anomalien und zur Identifizierung spezifischer Muster der Hirngewebsbeteiligung im Zusammenhang mit einer Zoster-Enzephalitis. Die MRT-Befunde können Entzündungsherde, Ödeme oder fokale Läsionen innerhalb des Hirnparenchyms umfassen. Zusätzlich können Computertomografien (CT) durchgeführt werden, um akute Blutungen oder andere intrakranielle Anomalien zu erkennen, obwohl die MRT empfindlicher ist, um subtile Veränderungen im Hirngewebe zu erkennen.

Elektroenzephalogramm (EEG): Das EEG kann zur Feststellung abnormaler elektrischer Aktivität im Gehirn eingesetzt werden, insbesondere bei Patienten, die mit Krampfanfällen oder verändertem Geisteszustand erscheinen. EEG-Befunde können helfen, die Diagnose einer Enzephalitis zu bestätigen und Behandlungsentscheidungen zu treffen.

Diese Diagnosemethoden spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Diagnose einer Zoster-Enzephalitis, bei der Beurteilung des Schweregrads der Erkrankung und bei der Festlegung der therapeutischen Maßnahmen.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der Zoster-Enzephalitis zielt darauf ab, die Symptome zu lindern, Komplikationen vorzubeugen und die Genesung durch einen multidisziplinären Ansatz zu fördern, der eine antivirale Therapie, eine unterstützende Pflege und die Behandlung neurologischer Folgeerscheinungen umfasst.

Antivirale Therapie:

Antivirale Medikamente sind der Eckpfeiler der Behandlung von Zoster-Enzephalitis. Sie zielen auf die zugrunde liegende Infektion mit dem Herpes-Zoster-Virus (VZV) ab, um die Virusreplikation zu unterdrücken und die Schwere und Dauer der Symptome zu verringern. Intravenöses Aciclovir ist das bevorzugte antivirale Mittel, das je nach Alter, Gewicht und Nierenfunktion des Patienten in angemessener Dosierung verabreicht wird. Die Behandlungsdauer liegt in der Regel zwischen 7 und 14 Tagen, je nach klinischem Ansprechen und Abklingen der Symptome. In schweren oder refraktären Fällen kann eine längere antivirale Therapie erforderlich sein, oft in Absprache mit Spezialisten für Infektionskrankheiten.

Unterstützende Maßnahmen:

Unterstützende Maßnahmen spielen bei der Behandlung der Zoster-Enzephalitis eine entscheidende Rolle, insbesondere in schweren Fällen. Die Patienten müssen unter Umständen zur engmaschigen Überwachung und für unterstützende Maßnahmen ins Krankenhaus eingewiesen werden, einschließlich intravenöser Flüssigkeitszufuhr zur Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts, Analgetika zur Schmerzlinderung und fiebersenkende Mittel. Bettruhe und eine ruhige Umgebung sind wichtig, um die Genesung zu fördern und Überanstrengung zu vermeiden.

Behandlung von Komplikationen:

Komplikationen der Zoster-Enzephalitis, wie z. B. Hirnödem, Vaskulitis und Krampfanfälle, müssen umgehend erkannt und behandelt werden, um neurologische Folgeerscheinungen zu verhindern. Die Patienten benötigen möglicherweise neurochirurgische Eingriffe, wie z. B. einen ventrikuloperitonealen Shunt bei Hydrozephalus oder Kortikosteroide bei Hirnödem. Zur Kontrolle der Anfälle können krampflösende Medikamente verschrieben werden, während eine engmaschige neurologische Überwachung unerlässlich ist, um Komplikationen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Symptomatische Behandlung:

Die symptomatische Behandlung zielt darauf ab, die mit der Zoster-Enzephalitis verbundenen spezifischen Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Photophobie zu lindern. Zur Linderung der Kopfschmerzen können Analgetika wie Paracetamol oder nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) verschrieben werden, während Antiemetika bei Übelkeit und Erbrechen helfen. Das Dimmen des Lichts und die Minimierung des Lärms können die Photophobie lindern und das Wohlbefinden der Patienten während der Genesung erhöhen.

Nachsorge und Überwachung:

Nach der Akutbehandlung müssen Patienten mit Zoster-Enzephalitis engmaschig nachverfolgt und überwacht werden, um die klinische Reaktion zu beurteilen, Komplikationen zu erkennen und die neurologische Funktion zu bewerten. Regelmäßige neurologische Untersuchungen, einschließlich der Beurteilung des mentalen Status, der Hirnnervenfunktion und der motorischen Stärke, sind unerlässlich, um die Genesung zu verfolgen und die weitere Behandlung zu steuern. Eine langfristige Nachsorge kann erforderlich sein, um mögliche Folgeerkrankungen zu überwachen und bei Bedarf unterstützende Maßnahmen zu ergreifen.

Ursachen und Risikofaktoren

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Ätiologie der Zoster-Enzephalitis und untersucht die verschiedenen Faktoren, die zum Auftreten der Erkrankung beitragen.

Auslöser:

Die Zoster-Enzephalitis entsteht in erster Linie durch die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV), einem Mitglied der Familie der Herpesviren. Nach einer Primärinfektion oder einer Impfung geht das VZV in den sensorischen Ganglien in einen Latenzzustand über und ruht, bis es reaktiviert wird. Nach der Reaktivierung breitet sich das Virus entlang der sensorischen Nervenfasern aus und erreicht das zentrale Nervensystem, wo es eine Entzündungsreaktion auslöst und die neurologische Funktion stört. Das Eindringen des VZV in das Hirngewebe führt zu Entzündungen, neuronalen Schäden und den charakteristischen Symptomen einer Enzephalitis. Darüber hinaus tragen immunvermittelte Mechanismen zur Gewebeschädigung bei und verschlimmern die neurologischen Funktionsstörungen, was den Krankheitsprozess weiter verkompliziert.

Risikofaktoren:

Immungeschwächte Zustände: Personen mit geschwächtem Immunsystem aufgrund von Erkrankungen wie HIV/AIDS, Organtransplantation oder immunsuppressiver Therapie haben ein erhöhtes Risiko für eine Zoster-Enzephalitis.

Hohes Alter: Bei älteren Erwachsenen, insbesondere bei Personen über 60 Jahren, nimmt die Immunfunktion altersbedingt ab, wodurch sie anfälliger für eine VZV-Reaktivierung und eine anschließende Enzephalitis werden.

Schwangere: Schwangere Frauen, insbesondere solche mit fehlender Immunität gegen VZV, haben ein erhöhtes Risiko für eine schwere VZV-Infektion und damit verbundene Komplikationen, einschließlich Enzephalitis.

Es ist wichtig zu wissen, dass bestimmte Risikofaktoren zwar für eine Zoster-Enzephalitis prädisponieren können, ihr Vorhandensein aber keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit darstellt und umgekehrt. Außerdem schließt das Fehlen dieser Risikofaktoren das Auftreten der Krankheit nicht aus.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose der Zoster-Enzephalitis ist für Gesundheitsdienstleister und Patienten gleichermaßen wichtig. Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in den typischen Verlauf der Krankheit und bietet einen Überblick über die Prognose auf der Grundlage klinischer Beobachtungen und Forschungsergebnisse.

Verlauf der Krankheit:

Die Zoster-Enzephalitis entwickelt sich typischerweise nach der Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) bei Personen, die zuvor mit Windpocken infiziert waren oder dagegen geimpft wurden. Die Krankheit beginnt in der Regel mit unspezifischen Symptomen wie Unwohlsein, Kopfschmerzen und Fieber, die dem Auftreten neurologischer Symptome vorausgehen können. Im weiteren Verlauf der Infektion treten bei den Patienten häufig fokale neurologische Defizite, ein veränderter mentaler Status, Krampfanfälle und Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks auf. Der zeitliche Verlauf der Zoster-Enzephalitis kann sehr unterschiedlich sein: In einigen Fällen kommt es innerhalb weniger Tage zu einer raschen neurologischen Verschlechterung, in anderen Fällen kann sie sich schleichend über mehrere Wochen manifestieren.

Vorhersage:

Die Prognose der Zoster-Enzephalitis hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Alter des Patienten, sein Immunstatus, Begleiterkrankungen und der Schweregrad der neurologischen Beteiligung. Im Allgemeinen haben unkomplizierte Fälle von Zoster-Enzephalitis eine günstige Prognose. Bei den meisten Patienten klingen die Symptome ab und sie erholen sich bei angemessener Behandlung innerhalb von Wochen bis Monaten. Schwere oder komplizierte Fälle können jedoch eine ungünstigere Prognose haben, insbesondere bei immungeschwächten Personen oder solchen mit medizinischen Grunderkrankungen. Komplikationen wie Hirnödeme, Vaskulitis und chronische neurologische Folgeerscheinungen können die langfristigen Ergebnisse und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Eine engmaschige Überwachung, ein frühzeitiges Eingreifen und eine unterstützende Pflege sind entscheidend für die Optimierung der Ergebnisse und die Verringerung des Risikos von Komplikationen bei Patienten mit Zoster-Enzephalitis. Eine langfristige Nachbeobachtung kann erforderlich sein, um mögliche Folgeerkrankungen zu erkennen und bei Bedarf eine kontinuierliche medizinische Behandlung zu gewährleisten.

Prävention

Um das Risiko einer Zoster-Enzephalitis, einer schwerwiegenden neurologischen Komplikation einer Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus (VZV), zu verringern, ist die Prävention das A und O. Umfassende Strategien umfassen Impfungen, Maßnahmen zur Infektionskontrolle und gezielte Interventionen, um die Wahrscheinlichkeit einer primären VZV-Infektion und einer nachfolgenden Enzephalitis zu minimieren.

Impfung:

Die Impfung ist ein Eckpfeiler bei der Prävention der Zoster-Enzephalitis. Der Varizellen-Impfstoff, der in der Regel im Rahmen von Routineimpfungen im Kindesalter verabreicht wird, bietet eine solide Immunität gegen Windpocken und verringert dadurch das Risiko einer primären VZV-Infektion und einer anschließenden Reaktivierung erheblich. Darüber hinaus bietet der Herpes-Zoster-Impfstoff, der für Erwachsene ab 50 Jahren empfohlen wird, Schutz gegen Gürtelrose, eine häufige Vorstufe der Zoster-Enzephalitis.

Einhaltung der Routineimpfungen:

Die Einhaltung von Routineimpfungen gewährleistet die Aufrechterhaltung der Immunität der Bevölkerung gegen VZV und minimiert die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs von Zoster-Enzephalitis. Gesundheitsdienstleister spielen eine zentrale Rolle bei der Förderung des Impfbewusstseins und der Sicherstellung des Zugangs zu Impfdiensten für Menschen aller Altersgruppen.

Hygienepraktiken:

Gute Hygienegewohnheiten, einschließlich regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, sind eine grundlegende Präventivmaßnahme, um das Risiko einer VZV-Übertragung und einer nachfolgenden Zoster-Enzephalitis zu verringern. Richtige Handhygiene ist besonders in Gesundheitseinrichtungen, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen wichtig, um die Verbreitung von VZV unter anfälligen Personen zu verhindern.

Maßnahmen zur Infektionskontrolle:

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Infektionskontrolle, wie z. B. Isolierungsmaßnahmen und die angemessene Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung des Risikos einer nosokomialen Übertragung von VZV und der Verhinderung von Zoster-Enzephalitis im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung. Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten sich an Standardprotokolle für den Umgang mit infektiösen Patienten und die Dekontamination von Geräten und Oberflächen halten, um eine VZV-Übertragung zu verhindern.

Vermeidung von engem Kontakt:

Die Vermeidung von engem Kontakt mit Personen, die aktive Windpocken oder Gürtelrose-Läsionen haben, verringert das Risiko einer VZV-Übertragung und einer nachfolgenden Zoster-Enzephalitis erheblich. Personen mit geschwächtem Immunsystem oder solche, die nicht gegen VZV geimpft sind, sollten in der Nähe von infektiösen Personen Vorsicht walten lassen und bei Kontakt einen Arzt aufsuchen.

Postexpositionsprophylaxe:

Bei bekannter VZV-Exposition kann eine Postexpositionsprophylaxe mit Varizella-Zoster-Immunglobulin (VZIG) oder antiviralen Medikamenten für empfängliche Personen mit hohem Risiko einer schweren VZV-Infektion empfohlen werden, einschließlich schwangerer Frauen, immungeschwächter Personen und Neugeborener mit empfänglichen Müttern. Die rechtzeitige Verabreichung einer Postexpositionsprophylaxe kann dazu beitragen, eine Zoster-Enzephalitis in gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu verhindern oder ihren Schweregrad zu mildern.

Zusammenfassung

Die Zoster-Enzephalitis, die durch die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) verursacht wird, führt zu einer Entzündung des Gehirns mit Symptomen wie Krampfanfällen, verändertem Geisteszustand und erhöhtem Hirndruck. Diese Erkrankung tritt besonders häufig bei immungeschwächten Personen und älteren Menschen auf und kann zu schweren Komplikationen wie Hirnödemen und chronischen neurologischen Problemen führen. Zur Diagnose gehören in der Regel neurologische Untersuchungen, MRT- oder CT-Scans und Lumbalpunktionen zur Analyse des Liquors. Die Behandlung konzentriert sich auf antivirale Medikamente wie Aciclovir zur Eindämmung der Virusaktivität und unterstützende Maßnahmen zur Behandlung der Symptome. Die Vorbeugung erfolgt in erster Linie durch eine VZV-Impfung, die für die Verringerung des Risikos einer Primärinfektion und ihrer neurologischen Komplikationen entscheidend ist. Zur Vorbeugung dieser ernsten Erkrankung sind eine rechtzeitige Impfung und solide Hygienepraktiken unerlässlich.