Beschreibung

Die Kokzidioidomykose der Hirnhäute oder Kokzidioidmeningitis ist eine schwere Pilzinfektion, die die Schutzmembranen von Gehirn und Rückenmark befällt. Sie entsteht durch die Ausbreitung von Coccidioides-Pilzen, die in der Regel von einer Lungeninfektion herrühren. Zu den Symptomen gehören anhaltende Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Fieber, geistige Verwirrung, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit, was häufig auf einen erhöhten Hirndruck und eine Entzündung der Hirnhaut hinweist. Ohne angemessene Behandlung kann die Infektion das zentrale Nervensystem dauerhaft schädigen und potenziell tödlich verlaufen.

Die Krankheit tritt vor allem im Südwesten der Vereinigten Staaten, im Norden Mexikos und in Teilen Mittel- und Südamerikas auf, also in Regionen, in denen der Coccidioides-Pilz endemisch ist. Historische Daten deuten darauf hin, dass die pulmonale Kokzidioidomykose in diesen Gebieten relativ häufig vorkommt, während die meningitische Form selten, aber deutlich schwerer ist.

Die Diagnose umfasst eine Liquoruntersuchung durch Lumbalpunktion, eine Liquorkultur und bildgebende Untersuchungen wie MRT- oder CT-Scans zur Überwachung auf Komplikationen. Die Behandlung erfordert in der Regel eine langfristige antimykotische Therapie mit Wirkstoffen wie Fluconazol oder Amphotericin B sowie die Kontrolle des Hirndrucks.

Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer Kokzidioidmeningitis gehören ein geschwächtes Immunsystem, der Aufenthalt in oder die Reise in endemische Gebiete sowie frühere Fälle von pulmonaler Kokzidioidomykose. Ethnische Zugehörigkeit und genetische Veranlagung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Anfälligkeit für schwere Formen der Infektion.

Die Prävention konzentriert sich auf die Minimierung der Staubexposition in endemischen Gebieten, die Verwendung von Atemschutzgeräten bei Tätigkeiten, die den Boden aufwirbeln, und die Aufklärung der Bevölkerung über die Risiken und Symptome der Krankheit.

Die Biologie dahinter

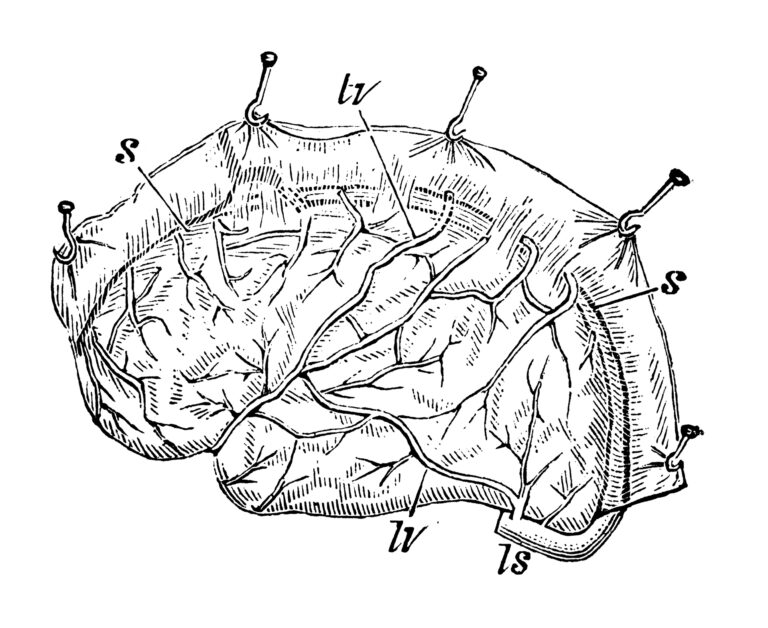

Die Kokzidioidomykose der Hirnhäute befällt in erster Linie die Hirnhäute, die schützenden Membranschichten, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen. Diese Membranen -ura mater, arachnoide Mater und Pia mater – erfüllen wichtige Funktionen, wie den Schutz des zentralen Nervensystems (ZNS) vor Verletzungen, die Funktion als Barriere gegen Infektionen und die Erleichterung des Liquorflusses (CSF), der das Gehirn und das Rückenmark polstert und mit Nährstoffen versorgt.

Unter normalen Bedingungen bilden die Hirnhäute eine wirksame Barriere, die empfindliche neuronale Strukturen vor Krankheitserregern und physischen Einwirkungen abschirmt. Der Liquor in den Hirnhäuten trägt auch dazu bei, den Hirndruck aufrechtzuerhalten, und sorgt so für eine stabile Umgebung, in der das ZNS optimal funktionieren kann.

Bei einer Infektion mit Coccidioides durchbricht der Pilz diese Schutzbarriere und dringt in die Hirnhäute ein, was zu einer Entzündung führt, die als Meningitis bekannt ist. Diese Entzündung stört den normalen Fluss und die Funktion des Liquors und führt zu einem erhöhten Hirndruck, der das Hirngewebe zusammendrücken und die normalen Funktionen von Gehirn und Rückenmark beeinträchtigen kann. Dieser Druck und die Entzündungsreaktion führen zu Symptomen wie Kopfschmerzen, geistiger Verwirrung und Lichtscheu, die die Funktion des ZNS stark beeinträchtigen.

Arten und Symptome

Die Kokzidioidmeningitis weist eine Reihe von Symptomen auf, die auf eine Infektion der Hirnhäute durch den Pilz Coccidioides zurückzuführen sind. Diese schwerwiegende Erkrankung beeinträchtigt nicht nur die neurologische Funktion, sondern kann auch zu mehreren schweren Komplikationen führen, wenn sie nicht umgehend und wirksam behandelt wird.

Die Symptome:

- Kopfschmerzen: Sie unterscheiden sich von typischen Spannungs- oder Migränekopfschmerzen, da sie mit einem erhöhten Hirndruck einhergehen.

- Nackensteifigkeit: Steifheit und Schmerzen im Nacken sind die Folge einer Entzündung der Hirnhäute, so dass es schwierig und schmerzhaft ist, den Nacken nach vorne zu beugen.

- Fieber und Schüttelfrost: Dies sind häufige Reaktionen auf eine Infektion, da der Körper versucht, den eindringenden Pilz abzuwehren.

- Geistige Verwirrung: Wenn der Druck innerhalb des Schädels zunimmt, können die Patienten Verwirrung, verminderte Aufmerksamkeit und Orientierungslosigkeit empfinden, was darauf hindeutet, dass das Gehirn nicht mehr normal funktionieren kann.

- Lichtempfindlichkeit: Lichtempfindlichkeit ist eine direkte Folge der Reizung der Hirnhäute und führt zu Unbehagen in heller Umgebung.

- Übelkeit und Erbrechen: Diese Symptome, die häufig mit dem erhöhten Hirndruck zusammenhängen, können den Zustand des Patienten weiter verschlimmern, da sie die Nahrungsaufnahme und den allgemeinen Gesundheitszustand beeinträchtigen.

Komplikationen:

- Hydrocephalus: Die Ansammlung von Liquor aufgrund von Absorptionsstörungen oder infektionsbedingten Blockaden kann zu diesem Zustand führen, der durch einen Anstieg des Hirndrucks und eine Schwellung des Kopfes gekennzeichnet ist.

- Dauerhafte neurologische Schäden: Anhaltende Entzündungen und Druck können zu einer Schädigung des Hirngewebes führen, was langfristige neurologische Defizite wie Gedächtnisverlust, kognitive Beeinträchtigungen oder Störungen der motorischen Funktionen zur Folge hat.

- Schlaganfall: In schweren Fällen kann die Durchblutung des Gehirns unterbrochen werden, was zu einem Schlaganfall führt, der bleibende Behinderungen oder den Tod zur Folge haben kann.

Das Verständnis dieser Symptome und potenziellen Komplikationen ist für eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von entscheidender Bedeutung und hat einen großen Einfluss auf die Prognose und die Lebensqualität der von Kokzidioidmeningitis Betroffenen.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose der Kokzidienmeningitis erfordert einen umfassenden Ansatz, der klinische Beurteilungen mit speziellen Tests kombiniert. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um diese schwere Infektion wirksam zu behandeln und langfristige Komplikationen zu vermeiden. Der Diagnoseprozess umfasst detaillierte klinische Untersuchungen und eine Reihe von Labortests und bildgebenden Untersuchungen, mit denen das Vorhandensein des Kokzidioidpilzes festgestellt und seine Auswirkungen auf die Hirnhaut und das zentrale Nervensystem bewertet werden.

Klinische Untersuchung:

Die Krankengeschichte des Patienten wird sorgfältig auf frühere Symptome der Kokzidioidomykose, insbesondere auf eine Lungenbeteiligung, sowie auf kürzliche Reisen in oder Aufenthalte in Gebieten, in denen Coccidioides endemisch ist, überprüft. Informationen über den Immunstatus und frühere gesundheitliche Probleme sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da immungeschwächte Zustände das Risiko einer disseminierten Infektion erhöhen können.

Die körperliche Untersuchung umfasst die Feststellung von Anzeichen einer Meningitis wie Nackensteifigkeit (Brudzinski- und Kernig-Zeichen), Kopfschmerzen, Fieber und veränderter Geisteszustand. Eine neurologische Untersuchung wird durchgeführt, um auf Defizite zu achten, die auf einen erhöhten Hirndruck oder eine fokale Hirnbeteiligung hindeuten könnten.

Labortests und Bildgebung:

- Lumbalpunktion: Eine Liquorprobe wird entnommen und auf eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen, erhöhte Proteine und verminderte Glukosewerte untersucht – alles Anzeichen für eine Meningitis. Der Liquor wird auch auf Coccidioides-Antigene und -Antikörper untersucht.

- Liquorkultur: Obwohl Kulturen langsam und weniger empfindlich sein können, kann die Anzucht des Coccidioides-Pilzes aus Liquorproben eine endgültige Diagnose liefern.

- Bluttests: Serologische Tests zum Nachweis spezifischer Antikörper gegen Coccidioides können helfen, eine disseminierte Infektion zu diagnostizieren.

- Bildgebende Untersuchungen: MRT- oder CT-Untersuchungen des Gehirns werden eingesetzt, um Komplikationen wie Hydrocephalus oder Abszesse zu erkennen und den Verlauf der Krankheit oder das Ansprechen auf die Behandlung zu überwachen.

Mit diesen Diagnoseinstrumenten können die Ärzte eine genaue Diagnose der Kokzidioidmeningitis stellen und rechtzeitig geeignete therapeutische Maßnahmen einleiten.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der Kokzidienmeningitis ist komplex und erfordert in der Regel eine langfristige Behandlung, die oft ein Leben lang andauert. Angesichts des ernsten Charakters der Infektion und ihres Potenzials, schwere neurologische Schäden zu verursachen, ist die Therapie aggressiv und vielschichtig und konzentriert sich auf die Ausrottung des Pilzes, die Behandlung der Symptome und die Verhinderung von Komplikationen.

Antimykotische Therapie:

- Erstbehandlung: Hochdosierte intravenöse oder orale antimykotische Medikamente wie Fluconazol oder Amphotericin B sind die Hauptpfeiler der Behandlung. Diese Medikamente sind in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen, die Hirnhäute zu erreichen und die Pilzbelastung zu reduzieren.

- Erhaltungstherapie: Nach der Anfangsphase erhalten die Patienten häufig weiterhin niedrigere Dosen oraler Antimykotika, möglicherweise lebenslang, um ein erneutes Auftreten der Krankheit zu verhindern. Die Wahl und Dauer der Therapie hängen vom Ansprechen des Patienten und möglichen Nebenwirkungen ab.

Behandlung von Symptomen und Komplikationen:

- Intrakranieller Druck: Medikamente zur Verringerung der Liquorproduktion oder chirurgische Eingriffe wie ventrikuloperitoneale Shunts können erforderlich sein, wenn der Patient einen Hydrozephalus oder einen anhaltend erhöhten intrakraniellen Druck entwickelt.

- Schmerzbehandlung: Aufgrund der starken Kopfschmerzen und anderer Beschwerden, die durch die Infektion verursacht werden, sind häufig Schmerzbehandlungsstrategien, einschließlich der Verwendung von Analgetika und Kortikosteroiden, erforderlich.

- Neurologische Unterstützung: Für Patienten, die aufgrund der Infektion neurologische Defizite aufweisen, können Rehabilitationsleistungen erforderlich sein. Dazu können Physiotherapie, Beschäftigungstherapie und kognitive Rehabilitation gehören, um die Funktion wiederherzustellen und die Lebensqualität zu verbessern.

Überwachung und Nachsorge:

- Regelmäßige Überwachung: Die Patienten werden regelmäßig neurologischen Untersuchungen, Lumbalpunktionen und bildgebenden Untersuchungen unterzogen, um das Fortschreiten der Krankheit und die Wirksamkeit der Behandlung zu überwachen. Auf der Grundlage dieser Befunde werden Anpassungen des Therapieschemas vorgenommen.

- Langfristige Nachsorge: Da es sich bei der Kokzidienmeningitis um eine chronische Erkrankung handelt, ist eine kontinuierliche Betreuung durch ein multidisziplinäres Team unerlässlich, um die Krankheit wirksam zu behandeln und die Behandlung an die Entwicklung des Zustands des Patienten anzupassen.

Dieser umfassende Behandlungsansatz stellt sicher, dass jeder Aspekt der Kokzidienmeningitis behandelt wird, wodurch das Risiko von Komplikationen verringert und das Gesamtergebnis für den Patienten verbessert wird.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Wissen um die Ursachen und Risikofaktoren der Kokzidienmeningitis ist für eine wirksame Prävention und Behandlung der Krankheit unerlässlich. Dieses Wissen hilft Gesundheitsdienstleistern, Personen mit erhöhtem Risiko zu identifizieren und Strategien zur Minderung dieser Risiken zu entwickeln.

Die Ursachen:

Kokzidioidale Meningitis wird durch die Ausbreitung des Pilzes Coccidioides von einer anfänglichen Lungeninfektion auf das zentrale Nervensystem (ZNS) verursacht. Der Pilz ist in bestimmten Regionen endemisch und gelangt über eingeatmete Sporen in den menschlichen Körper. Sobald er in der Lunge ist, kann er sich über den Blutkreislauf in die Hirnhäute ausbreiten, wenn er nicht vom Immunsystem aufgehalten wird. Diese Verbreitung ist kritisch, da sie die Blut-Hirn-Schranke durchbricht, was zu Entzündungen und Symptomen einer Meningitis führt.

Risikofaktoren:

- Geografische Lage: Der Aufenthalt in oder die Reise in Gebiete, in denen Coccidioides endemisch ist, einschließlich des Südwestens der Vereinigten Staaten, Nordmexiko und Teilen Mittel- und Südamerikas, erhöht die Exposition gegenüber den Pilzsporen erheblich.

- Immungeschwächter Status: Personen mit geschwächtem Immunsystem, sei es durch Krankheiten wie HIV/AIDS, Behandlungen wie Chemotherapie oder chronische Einnahme von Kortikosteroiden, sind anfälliger für disseminierte Kokzidioidomykose, einschließlich Meningitis.

- Berufliche Exposition: Berufe, bei denen man häufig mit dem Boden in Berührung kommt, wie z. B. im Baugewerbe, in der Archäologie und in der Landwirtschaft, bergen ein höheres Risiko, da die Sporen häufiger eingeatmet werden.

- Frühere Kokzidioid-Infektion: Personen, die bereits an Kokzidioidomykose erkrankt sind, haben ein erhöhtes Risiko, wenn die Erstinfektion nicht vollständig abgeklungen ist oder nicht angemessen behandelt wurde.

- Rasse und ethnische Zugehörigkeit: Bestimmte ethnische Gruppen, darunter Afroamerikaner und Filipinos, weisen eine höhere Inzidenz schwerer Formen der Krankheit auf.

Diese Risikofaktoren tragen zwar erheblich zur Wahrscheinlichkeit bei, an Kokzidienmeningitis zu erkranken, aber die individuelle Anfälligkeit ist unterschiedlich, und nicht jeder, der diesen Risiken ausgesetzt ist, erkrankt. Umgekehrt können auch Personen ohne eindeutige Risikofaktoren betroffen sein.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose der Kokzidioidmeningitis ist sowohl für die Patienten als auch für die Gesundheitsdienstleister entscheidend. In diesem Abschnitt wird der typische Krankheitsverlauf beschrieben und erläutert, was die Patienten in Bezug auf die Ergebnisse erwarten können.

Verlauf der Krankheit:

Eine Kokzidioidmeningitis entwickelt sich, wenn sich Coccidioides-Pilze, die zunächst in die Lunge eingeatmet wurden, über die Blutbahn in das zentrale Nervensystem ausbreiten. Dies geschieht typischerweise, wenn eine erste pulmonale Kokzidioidomykose-Infektion entweder nicht diagnostiziert oder unzureichend behandelt wird. Die neurologischen Symptome können schleichend oder plötzlich auftreten, abhängig von der Immunreaktion des Betroffenen und der Virulenz des Pilzstammes. Die Krankheit durchläuft dann Stadien akuter Entzündungen, die durch starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Lichtscheu gekennzeichnet sind und sich bei unzureichender Behandlung zu einer chronischen Meningitis entwickeln können.

Prognose:

Die Prognose der Kokzidienmeningitis hängt weitgehend von einer frühzeitigen Diagnose und dem sofortigen Beginn einer geeigneten antimykotischen Therapie ab. Bei rechtzeitiger und angemessener Behandlung können viele Patienten ihre Symptome wirksam in den Griff bekommen und eine gute Lebensqualität beibehalten. Eine unbehandelte oder unzureichend behandelte Kokzidienmeningitis führt jedoch häufig zu schweren Komplikationen, einschließlich bleibender neurologischer Schäden und potenziell tödlichem Ausgang. Eine langfristige Behandlung kann erforderlich sein, da die Krankheit wieder auftreten oder fortbestehen kann und eine kontinuierliche Behandlung zur Unterdrückung der Pilzinfektion und zur Linderung der Symptome erforderlich ist. Die Gesamtaussichten verbessern sich bei aufmerksamer ärztlicher Überwachung und Einhaltung der verordneten Therapien erheblich.

Prävention

Die Vorbeugung der Kokzidioidmeningitis ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Regionen, in denen Kokzidioidensporen endemisch sind. Da die Krankheit in erster Linie aus der Verbreitung einer Lungeninfektion resultiert, konzentrieren sich die Strategien darauf, die anfängliche Exposition gegenüber dem Pilz zu minimieren und die Früherkennung und Behandlung der pulmonalen Kokzidioidomykose zu verbessern, um ihre Ausbreitung auf das zentrale Nervensystem zu verhindern.

Meiden von Endemiegebieten:

Die Einschränkung von Reisen oder Aktivitäten in Regionen, die für ein hohes Auftreten von Coccidioides bekannt sind, wie der Südwesten der Vereinigten Staaten, Teile Mexikos sowie Mittel- und Südamerika, kann das Risiko einer Exposition erheblich verringern.

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA):

Für Personen, die in endemischen Gebieten leben oder dorthin reisen müssen, insbesondere für diejenigen, die mit Tätigkeiten wie Bauarbeiten, Landwirtschaft oder archäologischen Ausgrabungen, bei denen der Boden aufgewühlt wird, beschäftigt sind, ist das Tragen von PSA unerlässlich. Dazu gehören N95-Masken, die Pilzsporen herausfiltern und so das Einatmen verhindern können.

Umweltkontrollen:

In Gebieten, in denen Coccidioides häufig vorkommt, können die Staubkontrolle und die Anwendung von Feuchtboden-Taktiken bei Bau- oder Landwirtschaftsarbeiten dazu beitragen, die Verbreitung der Sporen über die Luft zu verringern. Auch die Umzäunung von Baustellen und der Einsatz von Luftfiltern minimieren das Risiko des Einatmens von Sporen.

Öffentliche Gesundheitserziehung:

Die Aufklärung derjenigen, die in endemischen Gebieten leben oder diese besuchen, über die Risiken der Kokzidioidomykose und die Bedeutung einer frühzeitigen Erkennung der Symptome kann zu einer raschen ärztlichen Untersuchung und Behandlung führen und so das Risiko von Komplikationen wie Meningitis verringern.

Medizinische Routineuntersuchungen:

Bei Personen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind oder bei denen eine Exposition gegenüber dem Pilz bekannt ist, kann eine routinemäßige Untersuchung auf Kokzidioidomykose eine frühzeitige Diagnose und Behandlung erleichtern und so möglicherweise das Fortschreiten einer Meningitis verhindern.

Zusammenfassung

Die Kokzidioidomykose der Hirnhäute oder Kokzidioidmeningitis ist eine schwere Infektion, die die schützenden Schichten um das Gehirn und das Rückenmark befällt und durch die Ausbreitung von Coccidioides-Pilzen bei einer Lungeninfektion entsteht. Sie ist gekennzeichnet durch Symptome wie anhaltende Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Fieber, geistige Verwirrung, Lichtempfindlichkeit und Übelkeit, die auf eine Entzündung und einen erhöhten Hirndruck hinweisen. Diese Erkrankung betrifft vor allem Menschen in Gebieten, in denen der Coccidioides-Pilz endemisch ist, wie im Südwesten der Vereinigten Staaten, im Norden Mexikos und in Teilen Mittel- und Südamerikas. Die Diagnose umfasst eine Liquoranalyse, Kulturen und Bildgebung zur Überwachung von Komplikationen, während die Behandlung in der Regel eine langfristige antimykotische Therapie und eine Kontrolle des Hirndrucks erfordert. Zu den Risikofaktoren gehören ein geschwächtes Immunsystem und der Aufenthalt oder die Reise in endemische Regionen. Zu den Präventionsstrategien gehören die Minimierung der Staubbelastung, die Verwendung von Schutzausrüstung und die Aufklärung der Bevölkerung.