Beschreibung

Lokalisationsbezogene (fokale) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokalen Anfällen sind eine Gruppe von Epilepsieerkrankungen, bei denen Anfälle aus einer bestimmten Region des Gehirns ohne erkennbare strukturelle oder metabolische Ursache entstehen. Diese Syndrome treten häufig im Kindesalter auf und umfassen die benigne Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes (Rolandische Epilepsie), die benigne Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen, die benigne Epilepsie im Säuglingsalter (Watanabe-Typ), kontinuierliche Spikes und Wellen während des Slow-Wave-Schlafs (CSWS), das Pseudo-Lennox-Syndrom und die benigne psychomotorische Epilepsie. Die Symptome hängen vom Ort des Anfalls ab und umfassen motorische Störungen, sensorische Symptome, autonome Dysfunktionen und Bewusstseinsstörungen.

Diese Epilepsien machen einen erheblichen Teil der Epilepsiefälle im Kindesalter aus. Die gutartige Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes ist die häufigste Form und betrifft 10–20 % der Kinder mit Epilepsie. Die meisten Formen haben eine günstige Prognose und klingen bis zum Jugendalter ab, einige jedoch, wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom, können unbehandelt zu Entwicklungsstörungen führen.

Die Komplikationen variieren je nach Syndrom. Während viele Formen selbstlimitierend sind, können andere, wie CSWS, zu kognitivem Verfall, Sprachstörungen und Verhaltensauffälligkeiten führen. Häufige oder lang anhaltende Anfälle können zu einer epileptischen Enzephalopathie beitragen, die sich negativ auf die neurologische Entwicklung auswirkt.

Die Diagnose basiert auf der klinischen Anamnese, den Anfallsmustern und den EEG-Befunden. Das EEG zeigt typischerweise fokale epileptiforme Entladungen, die häufig im Schlaf ausgelöst werden. Mit einer MRT werden strukturelle Anomalien ausgeschlossen. Die Behandlung hängt von der Häufigkeit und Schwere der Anfälle ab. In einigen Fällen sind Antiepileptika (AEDs) erforderlich, in anderen Fällen kommt es ohne Intervention zu einer Besserung.

Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt, aber wahrscheinlich spielen eine genetische Veranlagung und eine abnormale Erregbarkeit der Nervenzellen eine Rolle. Zu den Risikofaktoren zählen Epilepsie in der Familienanamnese und die altersbedingte Entwicklung des Gehirns.

Die Prävention konzentriert sich auf die Reduzierung von Anfallsauslösern wie Schlafmangel, Stress und Fieber sowie auf eine frühzeitige Intervention bei kognitiven oder entwicklungsbezogenen Auffälligkeiten. Regelmäßige Nachuntersuchungen helfen, den Krankheitsverlauf zu überwachen und die Behandlung bei Bedarf anzupassen.

Die biologischen Hintergründe

Die lokalisationsbezogene (fokale) idiopathische Epilepsie betrifft die Großhirnrinde, die äußerste Schicht des Gehirns, die für die Verarbeitung sensorischer Reize, die Steuerung willkürlicher Bewegungen und die Steuerung kognitiver Funktionen zuständig ist. Unter normalen Bedingungen kommunizieren die Neuronen innerhalb der Großhirnrinde über präzise regulierte elektrische Impulse und halten so ein Gleichgewicht zwischen erregenden und hemmenden Signalen aufrecht, um eine reibungslose Gehirnfunktion zu gewährleisten.

Bei diesen Epilepsiesyndromen führt eine abnormale Übererregbarkeit in einer bestimmten Hirnrindenregion zu plötzlichen, übermäßigen neuronalen Entladungen, die zu fokalen Anfällen führen. Je nach Ursprung des Anfalls können die Symptome motorische Störungen (z. B. Gesichtszuckungen, Zuckungen der Gliedmaßen), sensorische Veränderungen (z. B. Sehstörungen, Kribbeln) oder autonome Veränderungen (z. B. Übelkeit, Herzrhythmusstörungen) umfassen. Einige Formen, wie CSWS, verursachen eine kontinuierliche epileptische Aktivität während des Schlafs und beeinträchtigen die kognitive Entwicklung.

Während der Anfälle kann die gestörte neuronale Aktivität die normale Gehirnfunktion beeinträchtigen und zu vorübergehender Sprachlosigkeit, Verlust der willkürlichen Kontrolle oder Verhaltensänderungen führen. Während einige idiopathische Epilepsien mit der Reifung des Gehirns verschwinden, können andere zu langfristigen neurologischen Entwicklungsstörungen führen, wenn die Anfälle ohne Intervention bestehen bleiben.

Arten und Symptome

Lokalisierungsbezogene (fokale) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokalen Anfällen umfassen eine Reihe von Epilepsieerkrankungen, bei denen die Anfälle aus einer bestimmten Hirnregion ohne erkennbare strukturelle Anomalie stammen. Diese Syndrome betreffen vor allem Kinder und sind oft altersabhängig, wobei viele mit zunehmender Reife des Gehirns verschwinden. Die Symptome variieren je nach Ort des Anfalls und können motorische, sensorische oder kognitive Beeinträchtigungen umfassen. Während die meisten Formen gutartig sind, können einige unbehandelt zu Entwicklungskomplikationen führen.

Gutartige Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes (Rolandische Epilepsie):

Dies ist die häufigste fokale Epilepsie im Kindesalter und tritt typischerweise im Alter zwischen 3 und 13 Jahren auf. Die Anfälle haben ihren Ursprung im Rolandischen Bereich des Gehirns, der die Gesichts- und Rachenmuskulatur steuert. Zu den Symptomen gehören Gesichtszuckungen, Sprachstörungen und Speichelfluss, die meist nachts auftreten. Das Bewusstsein bleibt oft erhalten, in einigen Fällen kommt es jedoch zu einer sekundären Generalisierung. Die meisten Kinder wachsen ohne nennenswerte Komplikationen aus dieser Erkrankung heraus.

Gutartige Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen:

Die Anfälle entstehen im Okzipitallappen, der für das Sehen zuständig ist. Diese Erkrankung hat zwei Unterformen:

● Panayiotopoulos-Syndrom (früh auftretend, Alter 3–6 Jahre): Charakteristisch sind lang anhaltende Anfälle, Übelkeit, Erbrechen, Augenabweichungen und Bewusstseinsverlust.

● Gastaut-Epilepsie (spätes Auftreten, Alter 7–16 Jahre): Zeigt sich durch kurze visuelle Halluzinationen, Blindheit oder Augenflimmern, oft resistent gegen Behandlung.

Gutartige Epilepsie im Säuglingsalter (Watanabe-Typ):

Dieses seltene Syndrom betrifft Säuglinge im ersten Lebensjahr und verursacht kurze fokale Anfälle mit Augen- und Gliedmaßenzuckungen. Trotz des frühen Ausbruchs verläuft die Erkrankung gutartig, und die meisten Kinder wachsen ohne Entwicklungsstörungen aus ihr heraus.

Kontinuierliche Spikes und Wellen während des Slow-Wave-Schlafs (CSWS):

Dieses schwere Syndrom ist durch kontinuierliche epileptische Aktivität während des Schlafs gekennzeichnet, die zu einem fortschreitenden kognitiven Verfall, Sprachverzögerungen und motorischen Funktionsstörungen führt. Die Anfälle können mehrere Hirnregionen betreffen und die normale Entwicklung stören. Unbehandelt kann es zu einer dauerhaften geistigen Behinderung kommen.

Pseudo-Lennox-Syndrom:

Eine seltene Erkrankung mit mehreren Anfallstypen, darunter atonische, myoklonische und atypische Absencen. Im Gegensatz zum klassischen Lennox-Gastaut-Syndrom unterscheiden sich die EEG-Muster und die Anfalls-Semiologie. Dieses Syndrom erfordert oft eine Langzeitbehandlung, da die Anfälle häufig auftreten und therapieresistent sein können.

Benigne psychomotorische Epilepsie (Terroranfälle):

Diese seltene Erkrankung äußert sich durch Anfälle, die mit intensiver Angst, emotionalen Ausbrüchen oder Verhaltensstörungen einhergehen. Diese Ereignisse haben ihren Ursprung im Temporallappen und können mit psychiatrischen Störungen verwechselt werden.

Während viele lokalisationsbezogene idiopathische Epilepsien selbstlimitierend sind, erfordern Erkrankungen wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom eine frühzeitige Intervention, um langfristige neurologische Defizite zu verhindern.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose einer lokalisationsbezogenen (fokalen) idiopathischen Epilepsie stützt sich auf eine detaillierte klinische Untersuchung, Elektroenzephalographie (EEG) und Neuroimaging. Da diese Epilepsien häufig bei Kindern auftreten, ist eine frühzeitige Erkennung entscheidend, um gutartige Formen von schwereren Erkrankungen wie CSWS oder Pseudo-Lennox-Syndrom zu unterscheiden, die die kognitive Entwicklung beeinträchtigen können. Die Diagnose basiert auf der Identifizierung der Anfalls-Semiotik, EEG-Mustern und dem Ausschluss struktureller Hirnanomalien.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche Anamnese ist unerlässlich, um das Alter bei Beginn, die Häufigkeit und Dauer der Anfälle, Auslöser und Begleitsymptome zu bestimmen. Eltern oder Betreuungspersonen sind oft wichtige Informationsquellen, da sie Ereignisse wie Sprachstörungen, Gesichtszuckungen, nächtliche Anfälle, Erbrechen oder Sehstörungen beschreiben können. Einige Syndrome, wie die gutartige Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes, haben ein charakteristisches Altersspektrum und ein nächtliches Anfallsmuster. Andere, wie CSWS, gehen mit einem fortschreitenden kognitiven Rückgang einher und erfordern eine frühzeitige Erkennung und Intervention. Eine familiäre Vorbelastung mit Epilepsie kann auf eine genetische Veranlagung hinweisen.

Die meisten gutartigen fokalen idiopathischen Epilepsien verursachen keine bleibenden neurologischen Defizite. Syndrome wie CSWS oder das Pseudo-Lennox-Syndrom können jedoch mit kognitivem Verfall, Sprachschwierigkeiten oder motorischen Beeinträchtigungen einhergehen. Bei einer neurologischen Untersuchung werden Reflexe, motorische Koordination und kognitive Funktionen untersucht, um subtile Defizite zu erkennen, die auf eine weitreichende epileptische Aktivität hinweisen können.

Laboruntersuchungen und Bildgebung:

● Elektroenzephalographie (EEG): Das primäre Diagnosewerkzeug, das häufig fokale epileptiforme Entladungen zeigt, die typischerweise während des Schlafs verstärkt auftreten.

● Schlaf-EEG/verlängerte EEG-Überwachung: Entscheidend für die Diagnose von CSWS und ESES, bei denen während des Slow-Wave-Schlafs kontinuierliche epileptische Aktivität auftritt.

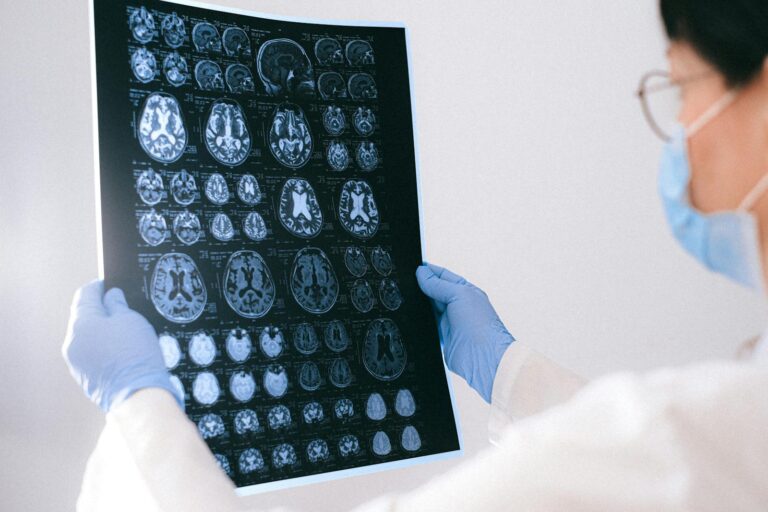

● Magnetresonanztomographie (MRT): Wird verwendet, um strukturelle Anomalien auszuschließen, obwohl die Befunde bei idiopathischen Epilepsien in der Regel normal sind.

● Neuropsychologische Tests: Empfohlen bei Erkrankungen wie CSWS und Pseudo-Lennox-Syndrom, die zu kognitiven und sprachlichen Rückschritten führen können.

● Genetische Tests: In Betracht zu ziehen, wenn familiäre Epilepsiesyndrome oder atypische Erscheinungsbilder vermutet werden.

Eine Kombination aus Anamnese, EEG-Befunden und Bildgebung bestätigt die Diagnose und dient als Grundlage für die Behandlung.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der lokalisationsbezogenen (fokalen) idiopathischen Epilepsie hängt von der Häufigkeit der Anfälle, ihrem Schweregrad und ihren Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen ab. Während viele dieser Epilepsiesyndrome selbstlimitierend sind und keine Medikamente erfordern, erfordern andere, wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom, eine frühzeitige Intervention, um langfristige neurologische Schäden zu verhindern. Der Behandlungsansatz umfasst Antiepileptika (AEDs), kognitive und Verhaltenstherapien sowie unterstützende Maßnahmen.

Antiepileptika (AEDs):

Bei leichten und selbstlimitierenden Epilepsien, wie der benignen Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes und der benignen Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen, sind Medikamente möglicherweise nicht erforderlich, es sei denn, die Anfälle treten häufig auf, dauern lange an oder beeinträchtigen das tägliche Leben. Wenn eine Behandlung erforderlich ist, gehören zu den Optionen der ersten Wahl:

● Levetiracetam: Ein gut verträgliches AED, das bei fokalen Anfällen mit minimalen kognitiven Nebenwirkungen eingesetzt wird.

● Oxcarbazepin oder Carbamazepin: Natriumkanalblocker, die fokale Anfälle wirksam kontrollieren.

● Valproat: Wird manchmal bei Syndromen mit generalisierten Komponenten, wie dem Pseudo-Lennox-Syndrom, eingesetzt.

Bei CSWS und ESES können Anfälle zu einer epileptischen Enzephalopathie und kognitivem Verfall beitragen. In diesen Fällen ist Folgendes erforderlich:

● Hochdosierte Benzodiazepine (z. B. Clobazam, Diazepam): Werden eingesetzt, um die kontinuierliche epileptische Aktivität während des Schlafs zu reduzieren.

● Steroidtherapie (z. B. Prednisolon oder ACTH): Oft wirksam, um epileptische Entladungen zu stoppen und die kognitiven Ergebnisse zu verbessern.

Kognitive Therapie und Sprachtherapie:

Syndrome wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom können die Sprache, das Gedächtnis und die Lernfähigkeit beeinträchtigen. Kognitive Therapie, Sprachtherapie und spezielle Bildungsprogramme helfen den Patienten, verlorene Fähigkeiten wiederzuerlangen und ihre schulischen Leistungen zu verbessern.

Ernährungstherapien und alternative Therapien:

● Ketogene oder modifizierte Atkins-Diät: Wird in medikamentenresistenten Fällen eingesetzt, um die Anfallshäufigkeit zu reduzieren.

● Neurostimulation (z. B. Vagusnervstimulation, transkranielle Magnetstimulation): Wird in schweren, behandlungsresistenten Fällen in Betracht gezogen.

Überwachung und unterstützende Behandlung:

Regelmäßige Nachuntersuchungen durch einen Neurologen, Neuropsychologen und Logopäden sind für die Beurteilung der Entwicklungsergebnisse unerlässlich. Viele Kinder mit gutartiger fokaler Epilepsie wachsen aus ihren Anfällen heraus, während Kinder mit schwereren Syndromen möglicherweise eine langfristige multidisziplinäre Behandlung benötigen.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren der lokalisationsbezogenen (fokalen) idiopathischen Epilepsie ist für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von entscheidender Bedeutung. Die genauen Ursachen sind zwar noch unklar, es wird jedoch angenommen, dass diese Syndrome auf eine genetische Veranlagung und eine altersabhängige neuronale Erregbarkeit zurückzuführen sind. Die Identifizierung von Risikofaktoren kann dabei helfen, den Ausbruch und den Verlauf der Erkrankung vorherzusagen, wobei jedoch nicht alle Personen mit Risikofaktoren eine Epilepsie entwickeln.

Ursachen:

Diese Epilepsiesyndrome treten aufgrund einer abnormalen kortikalen Erregbarkeit in bestimmten Hirnregionen auf, die zu fokalen Anfällen führt. Im Gegensatz zur symptomatischen fokalen Epilepsie, die durch Hirnläsionen oder Stoffwechselstörungen verursacht wird, tritt die idiopathische Epilepsie ohne strukturelle Anomalien auf. Es wird angenommen, dass sie genetisch bedingt ist, wobei vererbte Variationen der Ionenkanäle und der Neurotransmitterregulation zur neuronalen Übererregbarkeit beitragen. Einige Formen, wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom, können mit einer dysregulierten schlafbezogenen Gehirnaktivität einhergehen, die zu anhaltenden Anfällen und kognitiven Beeinträchtigungen führt.

Risikofaktoren:

● Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorbelastung mit Epilepsie erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer idiopathischen fokalen Epilepsie zu erkranken, insbesondere bei gutartigen Syndromen wie der Rolandischen Epilepsie.

● Alter und Reifung des Gehirns: Diese Epilepsien treten aufgrund altersbedingter Unterschiede in der Gehirnentwicklung und Erregbarkeit vorwiegend bei Kindern auf. Viele Syndrome klingen mit zunehmender Reife des Gehirns ab.

● Schlafstörungen: Syndrome wie CSWS und ESES stehen in engem Zusammenhang mit abnormalen schlafbezogenen epileptischen Aktivitäten, wodurch Schlafstörungen ein potenzieller Risikofaktor für eine Verschlimmerung der Symptome sind.

● Neurologische Begleiterkrankungen: Erkrankungen, die die kognitiven Funktionen, die Sprache und das Lernen beeinträchtigen, können mit schwereren Formen der idiopathischen Epilepsie einhergehen, insbesondere mit solchen, die mit kontinuierlichen epileptischen Entladungen einhergehen.

Obwohl diese Faktoren zur Entstehung der Erkrankung beitragen, entwickeln nicht alle Personen mit Risikofaktoren eine Epilepsie, und einige Fälle treten ohne bekannte Veranlagung auf.

Verlauf der Erkrankung und Prognose

Der Verlauf der lokalisationsbezogenen (fokalen) idiopathischen Epilepsie variiert je nach Syndrom. Einige Formen sind gutartig und selbstlimitierend und klingen mit zunehmender Reife des Gehirns ab, während andere, wie CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom, zu kognitivem Verfall und langfristigen neurologischen Defiziten führen können. Das Verständnis des typischen Verlaufs dieser Epilepsien hilft bei der Behandlung und der Vorhersage der langfristigen Ergebnisse.

Verlauf der Erkrankung:

Die meisten Syndrome beginnen im Kindesalter und verlaufen vorhersehbar:

● Die benigne Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes und die benigne Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen beginnen im Alter zwischen 3 und 13 Jahren mit fokalen Anfällen, die häufig während des Schlafs auftreten. Diese Epilepsien erreichen in der Regel über einen Zeitraum von einigen Jahren ihren Höhepunkt, bevor sie in der späten Kindheit oder Jugend spontan abklingen.

● Die benigne Epilepsie im Säuglingsalter (Watanabe-Typ) tritt innerhalb des ersten Lebensjahres auf, wobei die meisten Fälle innerhalb weniger Monate abklingen.

● CSWS und das Pseudo-Lennox-Syndrom sind schwerer, mit im Laufe der Zeit zunehmenden Anfällen und kontinuierlichen epileptischen Entladungen während des Schlafs, die zu einem fortschreitenden kognitiven, sprachlichen und motorischen Rückgang führen, wenn sie nicht frühzeitig behandelt werden.

Prognose:

Bei gutartigen Syndromen ist die Prognose ausgezeichnet, die Anfälle klingen bis zum Ende der Kindheit ab und es treten nur minimale Langzeitfolgen auf. Die meisten Kinder benötigen keine lebenslange Medikation und entwickeln sich neurologisch normal.

Im Gegensatz dazu ist die Prognose bei CSWS und Pseudo-Lennox-Syndrom schlechter, wenn die Anfälle anhalten. Kognitive Rückschritte, Lernstörungen und Sprachbeeinträchtigungen können dauerhaft bleiben, wenn die epileptische Aktivität nicht kontrolliert wird. Eine frühzeitige Intervention mit Antiepileptika oder Kortikosteroiden verbessert die Ergebnisse, obwohl einige Kinder bis ins Erwachsenenalter leichte kognitive Defizite behalten.

Insgesamt klingen die meisten fokalen idiopathischen Epilepsiesyndrome mit zunehmendem Alter ab, aber schwere Fälle erfordern eine kontinuierliche neurologische und kognitive Unterstützung, um die langfristige Funktion zu optimieren.

Prävention

Während lokalisationsbezogene (fokale) idiopathische Epilepsie in erster Linie genetisch bedingt und altersabhängig ist, können bestimmte Strategien dazu beitragen, die Anfallshäufigkeit zu reduzieren, Komplikationen zu vermeiden und die neurologische Entwicklung zu optimieren. Da diese Epilepsien nicht durch strukturelle Hirnschäden verursacht werden, konzentriert sich die Prävention auf die Anfallskontrolle, die Vermeidung von Auslösern und die frühzeitige Intervention bei Hochrisikofällen.

Früherkennung und Überwachung:

Regelmäßige neurologische Untersuchungen bei Kindern mit Epilepsie in der Familienanamnese oder frühkindlichen Anfällen können helfen, Risikopersonen zu identifizieren. Frühzeitige EEG-Untersuchungen bei Verdachtsfällen ermöglichen eine schnelle Diagnose und leiten die Behandlung ein, bevor kognitive oder Verhaltensauffälligkeiten auftreten.

Management von Anfallsauslösern:

Die Vermeidung bekannter Anfallsauslöser ist für die Verringerung der Anfallshäufigkeit bei Kindern mit fokaler Epilepsie von entscheidender Bedeutung. Zu den häufigsten Auslösern gehören:

● Schlafentzug: Die Einhaltung eines regelmäßigen Schlafplans verringert das Anfallsrisiko, insbesondere bei Syndromen wie CSWS und ESES, die sich bei Schlafstörungen verschlimmern.

● Stress und emotionale Belastung: Stressbewältigung durch Entspannungstechniken kann bei idiopathischer Epilepsie zur Vorbeugung von Anfällen beitragen.

● Blinkende Lichter und visuelle Reize: Einige Formen, insbesondere die gutartige Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen, reagieren empfindlich auf flackernde Lichter.

Optimierung der Gehirnentwicklung:

Eine gesunde Ernährung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und körperliche Aktivität unterstützen die Gehirnfunktion und verringern die allgemeine Anfallsanfälligkeit. In einigen Fällen wurden Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D auf mögliche neuroprotektive Wirkungen untersucht.

Genetische Beratung:

Für Familien mit erblichen Epilepsiesyndromen kann eine genetische Beratung eine Risikobewertung und Möglichkeiten zur Früherkennung bieten. Diese Syndrome können zwar nicht vollständig verhindert werden, aber eine frühzeitige Erkennung kann die langfristigen Ergebnisse verbessern.

Zusammenfassung

Lokalisierungsbezogene (fokale) idiopathische Epilepsie umfasst Syndrome, bei denen Anfälle aus einer bestimmten Hirnregion ohne strukturelle Anomalien stammen. Häufige Formen sind die benigne Epilepsie mit zentrotemporalen Spikes, die benigne Epilepsie mit okzipitalen Paroxysmen und CSWS. Die Symptome hängen vom Ort des Anfalls ab und können motorische Störungen, Sprachstörungen, sensorische Störungen oder kognitiven Verfall umfassen. Die Diagnose basiert auf EEG-Befunden, der klinischen Anamnese und Neurobildgebung. Die Behandlung variiert und umfasst Antiepileptika, Kortikosteroide und Diättherapie bei schweren Fällen wie CSWS oder Pseudo-Lennox-Syndrom. Während die meisten gutartigen Formen bis zur Pubertät abklingen, erfordern einige Syndrome eine langfristige neurologische und kognitive Unterstützung. Eine frühzeitige Erkennung, die Behandlung der Anfälle und die Vermeidung von Auslösern sind entscheidend, um Komplikationen zu reduzieren und die Prognose für die Patienten zu verbessern.