Beschreibung

Das Piry-Fieber, das durch das Piry-Virus verursacht wird, ist eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich durch Mückenstiche übertragen wird. Zu den Symptomen gehören plötzlich auftretendes Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und in einigen Fällen Hautausschlag und Magen-Darm-Probleme. Es sind keine unterschiedlichen Arten des Piry-Fiebers bekannt.

Das Piry-Fieber ist in bestimmten Regionen Südamerikas endemisch, insbesondere in Brasilien, wo seit seiner Entdeckung in den 1950er Jahren sporadische Ausbrüche gemeldet wurden. Das Virus wurde zunächst aus Stechmücken isoliert, und spätere Forschungen ergaben, dass es auch beim Menschen Krankheiten verursacht. Ausbrüche treten typischerweise in ländlichen oder halbländlichen Gebieten mit dichter Vegetation und hohen Mückenpopulationen auf.

Zu den Komplikationen des Piry-Fiebers können schwerwiegende Erscheinungen wie Enzephalitis und Meningitis gehören, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Während die meisten Fälle mild verlaufen und selbstlimitierend sind, können diese schweren Komplikationen zu langfristigen neurologischen Schäden und sogar zum Tod führen, wenn sie nicht umgehend behandelt werden.

Die Diagnose des Piry-Fiebers erfordert eine klinische Untersuchung und Labortests, um das Vorhandensein des Virus in Blut- oder Gewebeproben zu bestätigen. Die Behandlung konzentriert sich in erster Linie auf unterstützende Maßnahmen, um die Symptome zu lindern und Komplikationen zu verhindern. Es gibt keine spezifischen antiviralen Therapien für das Piry-Fieber.

Das Piry-Fieber wird durch eine Infektion mit dem Piry-Virus verursacht, das hauptsächlich durch den Stich infizierter Mücken übertragen wird. Zu den Risikofaktoren für eine Ansteckung gehören der Aufenthalt in oder die Reise in endemische Regionen sowie Aktivitäten im Freien während der Hauptaktivitätszeit der Mücken.

Zu den Präventivmaßnahmen gegen das Piry-Fieber gehören Vektorkontrollstrategien zur Verringerung der Mückenpopulationen, persönliche Schutzmaßnahmen wie Insektenschutzmittel und langärmelige Kleidung sowie öffentliche Gesundheitserziehung zur Sensibilisierung für die Krankheit und zur Förderung präventiver Verhaltensweisen.

Die Biologie dahinter

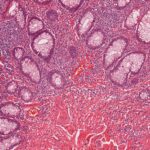

Das Piry-Fieber befällt in erster Linie das Gefäßsystem und das neurologische Gewebe im menschlichen Körper. Das Gefäßsystem, das aus Blutgefäßen und dem Herzen besteht, spielt eine entscheidende Rolle beim Transport von Sauerstoff, Nährstoffen und Immunzellen zu verschiedenen Geweben und Organen. Normalerweise sorgen die Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden, für die Aufrechterhaltung der Gefäßintegrität und die Regulierung des Blutflusses, um eine ordnungsgemäße Gewebedurchblutung und Sauerstoffversorgung sicherzustellen.

Eine Infektion mit dem Piry-Virus stört jedoch die Gefäßfunktion, indem sie die Endothelzellen schädigt, was zu einer erhöhten Gefäßpermeabilität und Undichtigkeit führt. Diese Störung der Gefäßintegrität kann zu Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, Entzündungen und Durchblutungsstörungen führen und so zur Entstehung des Piry-Fiebers beitragen. Darüber hinaus kann sich das Virus über den Blutkreislauf verbreiten und zu einer systemischen Infektion und einer Beteiligung mehrerer Organe führen, insbesondere in schweren Fällen.

Neben Gefäßfunktionsstörungen kann das Piry-Virus auch neurologisches Gewebe, einschließlich Gehirn und Rückenmark, befallen. Das Virus kann in neuronale Zellen eindringen, was zu neuronalen Verletzungen und Entzündungen führt, die sich in neurologischen Komplikationen wie Enzephalitis und Meningitis äußern können. Diese Störung der normalen neurologischen Funktion kann zu Symptomen wie verändertem Geisteszustand, Krampfanfällen und kognitiven Beeinträchtigungen führen, was den klinischen Verlauf des Piry-Fiebers weiter verkompliziert.

Arten und Symptome

In diesem Abschnitt werden wir die Arten und Symptome des Piry-Fiebers näher erläutern. Das Piry-Fieber ist durch eine Reihe von Symptomen gekennzeichnet, die in Schwere und Dauer variieren können.

Die Symptome:

Das Piry-Fieber beginnt typischerweise mit plötzlich auftretenden Symptomen, die denen einer grippeähnlichen Erkrankung ähneln. Die Patienten leiden in der Regel unter Fieber, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Muskel- und Gelenkschmerzen. Außerdem können gastrointestinale Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Bei einigen Personen kann sich ein Hautausschlag entwickeln, dessen Aussehen von makulopapulös (kleine erhabene Beulen) bis hin zu petechial (kleine rote oder violette Flecken) reichen kann. In einigen Fällen können auch Atemwegssymptome wie Husten und Halsschmerzen auftreten.

Komplikationen:

Während die meisten Fälle von Piry-Fieber von selbst und ohne Komplikationen abklingen, können schwere Fälle zu Komplikationen führen, insbesondere wenn das Virus auf andere Organe oder Gewebe übergreift. Neurologische Komplikationen, einschließlich Enzephalitis und Meningitis, können auftreten und zu Symptomen wie verändertem Geisteszustand, Krampfanfällen und Koma führen. Darüber hinaus können bei einigen Patienten Komplikationen der Atemwege wie Lungenentzündung und akutes Atemnotsyndrom (ARDS) auftreten, insbesondere bei Patienten mit Grunderkrankungen oder geschwächtem Immunsystem. Weitere mögliche Komplikationen sind Leberfunktionsstörungen (Leberschäden), Nierenversagen (Nierenschäden) und Herz-Kreislauf-Komplikationen. Um die Komplikationen in den Griff zu bekommen und die Aussichten des Patienten zu verbessern, ist eine rasche medizinische Behandlung erforderlich.

Untersuchung und Diagnose

Eine genaue Diagnose des Piry-Fiebers ist für ein angemessenes Management und rechtzeitiges Eingreifen unerlässlich. In diesem Abschnitt wird der diagnostische Ansatz beschrieben, einschließlich der klinischen Untersuchung, der Labortests und der bildgebenden Untersuchungen, die üblicherweise zur Bestätigung des Piry-Fiebers eingesetzt werden.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche klinische Untersuchung spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnose des Piry-Fiebers. Sie beginnt in der Regel mit einer ausführlichen Anamnese, die sich auf Symptome wie Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, gastrointestinale Symptome, Atemwegssymptome und Hautausschlag konzentriert. Die Erkundigung nach kürzlichen Reisen in endemische Regionen oder nach dem Kontakt mit potenziellen Vektoren ist wichtig, um die Wahrscheinlichkeit des Piry-Fiebers zu beurteilen. Darüber hinaus ist es für die Beurteilung des Schweregrads der Erkrankung und möglicher Komplikationen von entscheidender Bedeutung, alle zugrundeliegenden Gesundheitszustände oder einen geschwächten Immunstatus festzustellen.

Nach der Anamnese wird eine umfassende körperliche Untersuchung durchgeführt, um Anzeichen und Symptome festzustellen, die auf Piry-Fieber hindeuten. Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz und Blutdruck werden überwacht, um den Gesamtzustand des Patienten zu beurteilen. Die körperliche Untersuchung kann auch die Feststellung von Fieber, die Untersuchung der Haut auf Ausschlag oder Petechien, das Abtasten der Lymphknoten auf Vergrößerung und die Beurteilung des neurologischen Zustands auf Anzeichen von Enzephalitis oder Meningitis umfassen.

Labortests und Bildgebung:

Labortests und bildgebende Untersuchungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Piry-Fieber-Diagnose und der Beurteilung des Schweregrads der Erkrankung. Serologische Tests, wie der Enzymimmunoassay (ELISA) und Neutralisationstests, weisen spezifische Antikörper gegen das Piry-Virus in Serumproben nach, die von Patienten während der akuten und der Rekonvaleszenzphase der Krankheit entnommen wurden. Molekulare Verfahren, einschließlich der reversen Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR), können virale RNA in klinischen Proben wie Blut, Liquor und Gewebeproben nachweisen und ermöglichen eine schnelle und spezifische Diagnose des Piry-Fiebers.

Bildgebende Untersuchungen wie Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) können in schweren Fällen mit neurologischen Komplikationen durchgeführt werden, um Anzeichen von Enzephalitis, Meningitis oder anderen intrakraniellen Anomalien festzustellen. Diese bildgebenden Verfahren helfen dabei, das Ausmaß der neurologischen Komplikationen zu beurteilen und die Behandlungsentscheidungen bei Patienten mit Piry-Fieber zu unterstützen. Zusätzliche Tests wie ein komplettes Blutbild (CBC), Leberfunktionstests und Nierenfunktionstests können durchgeführt werden, um hämatologische, hepatische und renale Anomalien im Zusammenhang mit dem Piry-Fieber festzustellen.

Therapie und Behandlungen

Eine wirksame Behandlung des Piry-Fiebers konzentriert sich darauf, die Symptome zu lindern, Komplikationen zu verhindern und die Genesung der Betroffenen zu fördern. Gesundheitsdienstleister wenden verschiedene therapeutische Ansätze an, um die klinischen Manifestationen der Krankheit zu behandeln und das allgemeine Wohlbefinden des Patienten zu fördern.

Unterstützende Pflege:

Die unterstützende Pflege bildet den Eckpfeiler der Behandlung von Piry-Fieber und zielt darauf ab, die Symptome des Patienten zu lindern und die lebenswichtigen Organfunktionen zu erhalten. Dazu gehören:

Flüssigkeits- und Elektrolytmanagement: Die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr und des Elektrolytgleichgewichts ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei fiebrigen Patienten oder solchen, die unter gastrointestinalen Symptomen wie Erbrechen oder Durchfall leiden.

Fiebermanagement: Die Verabreichung von fiebersenkenden Medikamenten wie Paracetamol oder nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAIDs) hilft, das Fieber zu senken und die damit verbundenen Beschwerden zu lindern.

Bettruhe: Die Förderung von Ruhe und die Minimierung körperlicher Aktivitäten helfen, Energie zu sparen und die Erholung von systemischen Symptomen wie Müdigkeit und Unwohlsein zu erleichtern.

Unterstützung bei der Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung gewährleistet eine ausreichende Kalorienzufuhr und unterstützt die Immunfunktion während der akuten Krankheitsphase.

Symptomatische Linderung:

Die symptomatische Behandlung zielt darauf ab, die mit dem Piry-Fieber verbundenen spezifischen Symptome zu lindern. Dies kann Folgendes umfassen:

Schmerzbehandlung: Zur Linderung von Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen können schmerzstillende Medikamente wie NSAR oder Opioide verschrieben werden.

Antiemetika: Antiemetika wie Ondansetron oder Metoclopramid können zur Kontrolle von Übelkeit und Erbrechen eingesetzt werden, insbesondere bei Patienten mit gastrointestinalen Symptomen.

Antidiarrhoika: Bei Durchfall können Antidiarrhoika wie Loperamid verschrieben werden, um die Häufigkeit zu verringern und die Stuhlkonsistenz zu verbessern.

Antivirale Therapie:

Derzeit gibt es keine spezifische antivirale Therapie für das Piry-Fieber. Die Behandlung konzentriert sich in erster Linie auf unterstützende Pflege und symptomatische Linderung, da es keine Medikamente gibt, die nachweislich direkt gegen das Piry-Virus wirken. Laufende Forschungsarbeiten zielen jedoch darauf ab, potenzielle antivirale Wirkstoffe zu identifizieren, die gegen eine Infektion mit dem Piry-Virus wirksam sein könnten. Derzeit laufen klinische Studien zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit neuer antiviraler Therapien, um neue Behandlungsmöglichkeiten für das Piry-Fieber zu erforschen.

Ursachen und Risikofaktoren

Das Verständnis der Ursachen und Risikofaktoren des Piry-Fiebers ist für die Prävention und Behandlung der Krankheit von entscheidender Bedeutung. Dieser Abschnitt befasst sich mit den biologischen Mechanismen, die dem Ausbruch der Krankheit zugrunde liegen, und beschreibt die verschiedenen Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen.

Ursachen:

Das Piry-Fieber wird durch eine Infektion mit dem Piry-Virus verursacht, einem RNA-Virus, das zur Gattung der Orthobunyaviren gehört. Das Virus wird in erster Linie durch den Stich infizierter Stechmücken auf den Menschen übertragen, insbesondere durch Arten der Gattungen Aedes und Culex. Sobald das Piry-Virus in den menschlichen Körper eingedrungen ist, infiziert es Zielzellen, einschließlich Endothelzellen und Immunzellen, was zu einer systemischen Infektion und den klinischen Manifestationen des Piry-Fiebers führt. Die durch die Virusvermehrung ausgelöste Entzündungsreaktion trägt weiter zur Pathogenese der Krankheit bei und führt zu Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit. Darüber hinaus kann sich das Virus über den Blutkreislauf verbreiten und zu einer Multiorganbeteiligung und potenziell schweren Komplikationen führen.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko, an Piry-Fieber zu erkranken:

Kontakt mit Mücken: Aktivitäten im Freien während der Hauptaktivitätszeit der Mücken erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Mückenstichen und der anschließenden Übertragung des Piry-Virus.

Geografischer Standort: Der Aufenthalt oder die Reise in Regionen, in denen das Piry-Virus endemisch ist, wie z. B. in tropischen und subtropischen Gebieten, erhöht das Risiko einer Exposition gegenüber infizierten Mücken.

Immungeschwächter Status: Personen mit einem geschwächten Immunsystem, entweder aufgrund von Grunderkrankungen oder immunsuppressiven Medikamenten, können anfälliger für schweres Piry-Fieber sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Piry-Fieber erhöhen können, ihr Vorhandensein aber keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit ist und umgekehrt. Außerdem können auch Personen ohne offensichtliche Risikofaktoren unter bestimmten Umständen an Piry-Fieber erkranken.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose des Piry-Fiebers ist für Gesundheitsdienstleister von entscheidender Bedeutung, um Patienten wirksam behandeln und beraten zu können. Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in den typischen Verlauf der Krankheit und die zu erwartenden Ergebnisse.

Krankheitsverlauf:

Das Piry-Fieber verläuft in der Regel in mehreren Phasen, beginnend mit einer Inkubationszeit von etwa 5 bis 10 Tagen nach der Exposition gegenüber dem Piry-Virus. Die Anfangsphase kann asymptomatisch sein oder mit leichten grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Unwohlsein einhergehen. Im weiteren Verlauf der Krankheit können die Patienten ausgeprägtere Symptome entwickeln, darunter Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall. In schweren Fällen kann es zu Komplikationen wie neurologischen Erscheinungen, hämorrhagischem Fieber und Multiorganversagen kommen. Die akute Phase des Piry-Fiebers dauert in der Regel 1 bis 2 Wochen, gefolgt von einem allmählichen Abklingen der Symptome bei den meisten Patienten. Bei einigen Personen können jedoch in der Rekonvaleszenzphase, die mehrere Wochen dauern kann, anhaltende Müdigkeit und Unwohlsein auftreten.

Prognose:

Die Prognose des Piry-Fiebers hängt von der Schwere der Erkrankung und dem Auftreten von Komplikationen ab. In unkomplizierten Fällen erholen sich die meisten Patienten innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Krankheit vollständig, wobei eine unterstützende Behandlung darauf abzielt, die Symptome zu lindern und Komplikationen zu verhindern. Personen mit schwerem Piry-Fieber, insbesondere solche mit neurologischer Beteiligung oder Grunderkrankungen, haben jedoch ein höheres Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. Komplikationen wie hämorrhagisches Fieber, Enzephalitis und Nierenversagen beeinträchtigen die Prognose erheblich. Die allgemeine Sterblichkeitsrate bei Piry-Fieber ist niedrig und wird auf weniger als 1 % geschätzt, obwohl die Sterblichkeitsrate je nach Schwere des Ausbruchs und der betroffenen Bevölkerung variieren kann.

Die frühzeitige Erkennung der Symptome, ein rasches medizinisches Eingreifen und eine unterstützende Pflege sind entscheidend für die Verbesserung der Ergebnisse und die Verringerung der Sterblichkeit bei Patienten mit Piry-Fieber.

Prävention

Die Vorbeugung des Piry-Fiebers ist von entscheidender Bedeutung, um die Inzidenz der Krankheit zu verringern und ihre Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit zu minimieren. In diesem Abschnitt werden umfassende Strategien und Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung des Piry-Virus und zur Kontrolle von Ausbrüchen beschrieben.

Strategien zur Vektorkontrolle:

Die Vektorkontrolle spielt eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung des Piry-Fiebers, indem sie auf die Moskitos abzielt, die das Virus übertragen. Umweltmanagementpraktiken wie das Entfernen von stehenden Gewässern und Abfällen tragen dazu bei, die Brutstätten der Mücken zu beseitigen. In Gebieten mit stehendem Wasser werden Larvizide eingesetzt, um die Mückenlarvenpopulationen zu reduzieren. Darüber hinaus trägt das Besprühen mit Insektiziden in von Mücken befallenen Gebieten zur Verringerung der Populationen erwachsener Mücken bei, wodurch das Risiko einer Übertragung des Piry-Virus verringert wird.

Persönliche Schutzmaßnahmen:

Einzelpersonen können sich vor dem Piry-Fieber schützen, indem sie persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen. Das Tragen langärmeliger Kleidung und die Verwendung von Insektenschutzmitteln, die DEET, Picaridin oder Zitroneneukalyptusöl enthalten, helfen, Mückenstiche zu minimieren. Die Verwendung von Moskitonetzen beim Schlafen und die Installation von Fenstergittern in Wohnungen und Gebäuden bieten zusätzlichen Schutz vor Mückenstichen, insbesondere während der Hauptstichzeiten.

Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung:

Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen in den Gemeinden sind für die Förderung präventiver Praktiken und Verhaltensänderungen von entscheidender Bedeutung. Die Aufklärung der Bevölkerung über die Bedeutung der Beseitigung von Mückenbrutstätten, der Verwendung von Insektenschutzmitteln und der persönlichen Hygiene trägt dazu bei, das Bewusstsein für das Piry-Fieber und seine Prävention zu schärfen. Integrierte Vektor-Management-Ansätze, einschließlich der Beteiligung der Gemeinden an Umweltsäuberungsmaßnahmen, stärken die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden und verringern das Risiko der Übertragung des Piry-Virus.

Impfung von Nutztieren:

Die Impfung empfänglicher Tiere ist entscheidend für die Verhinderung der Übertragung des Piry-Virus in Tierpopulationen. Die Durchführung von Impfprogrammen für empfängliche Tiere wie Rinder, Schafe und Ziegen trägt dazu bei, das Virusreservoir zu verringern und Ausbrüche in Tierpopulationen zu verhindern. Biosicherheitsmaßnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben und Viehzuchtbetrieben minimieren das Risiko der Einschleppung und Verbreitung des Piry-Virus unter den Tieren zusätzlich.

Internationale Zusammenarbeit:

Internationale Zusammenarbeit und Kooperation sind für eine wirksame Prävention und Bekämpfung des Piry-Fiebers unerlässlich. Der Austausch von Überwachungsdaten, Forschungsergebnissen und bewährten Praktiken zwischen Ländern, in denen das Piry-Fieber endemisch ist, erleichtert die frühzeitige Erkennung und Reaktion auf Ausbrüche. Gemeinsame Anstrengungen bei der Vektorkontrolle, Impfkampagnen und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit stärken die globale Bereitschaft und Reaktionsfähigkeit und verringern letztlich die Belastung durch Piry-Fieber auf globaler Ebene.

Zusammenfassung

Piry-Fieber, eine durch Mückenstiche übertragene Virusinfektion, äußert sich in erster Linie durch Symptome wie plötzlich auftretendes Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit, gelegentlich begleitet von einem Hautausschlag und Magen-Darm-Problemen. Die in bestimmten Gebieten Südamerikas wie Brasilien endemisch vorkommende Krankheit wurde erstmals in den 1950er Jahren entdeckt und bricht in der Regel in Regionen mit dichter Vegetation und aktiven Mückenpopulationen aus. Während die meisten Fälle von Piry-Fieber mild verlaufen, können schwere Komplikationen wie Enzephalitis und Meningitis auftreten, vor allem bei gefährdeten Gruppen, die zu langfristigen neurologischen Schäden oder zum Tod führen können. Die Diagnose basiert auf klinischen Symptomen und wird durch Labortests zum Nachweis des Virus in Blut- oder Gewebeproben bestätigt. Die Behandlung erfolgt hauptsächlich unterstützend, da es keine spezifischen antiviralen Therapien gibt. Zu den Präventivmaßnahmen gehören eine wirksame Mückenbekämpfung, die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung wie Insektenschutzmitteln und die Aufklärung der Bevölkerung. Um das Risiko des Piry-Fiebers zu minimieren, sollten Personen in endemischen Gebieten vorbeugende Maßnahmen ergreifen und beim Auftreten von Symptomen frühzeitig einen Arzt aufsuchen.