Beschreibung

Polyklonale Hypergammaglobulinämie ist eine Erkrankung, die durch erhöhte Konzentrationen verschiedener Immunglobuline (Antikörper) im Blut gekennzeichnet ist. Diese Erkrankung tritt in der Regel als sekundäre Reaktion auf Grunderkrankungen wie Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder bösartige Erkrankungen auf.

Die Prävalenz der polyklonalen Hypergammaglobulinämie variiert je nach den zugrunde liegenden Erkrankungen. Sie dient häufig als diagnostischer Indikator für die Erkennung und Überwachung dieser Begleiterkrankungen.

Die Komplikationen der polyklonalen Hypergammaglobulinämie sind in erster Linie auf die zugrunde liegenden Erkrankungen zurückzuführen, die sie auslösen. Zu diesen Komplikationen können Organschäden und eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen gehören. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankungen sind entscheidend für die Vermeidung oder Milderung dieser Komplikationen.

Die Diagnose der polyklonalen Hypergammaglobulinämie umfasst eine umfassende Anamnese, eine körperliche Untersuchung und Bluttests zur Bestimmung der Immunglobulinspiegel. Die Behandlungsstrategien zielen darauf ab, die eigentliche Ursache zu bekämpfen – die Grunderkrankung, die für die erhöhten Immunglobulinspiegel verantwortlich ist. Der Behandlungsansatz hängt von der jeweiligen Erkrankung und deren Schweregrad ab.

Die polyklonale Hypergammaglobulinämie ist keine eigenständige Erkrankung, sondern eher ein sekundäres Phänomen, das auf verschiedene Grundursachen zurückzuführen ist. Zu den häufigen Auslösern gehören Infektionen (virale oder bakterielle), Autoimmunerkrankungen (wie rheumatoide Arthritis oder systemischer Lupus erythematodes), hämatologische Erkrankungen (z. B. multiples Myelom) und bösartige Erkrankungen. Das Verständnis und die Behandlung dieser zugrundeliegenden Erkrankungen sind entscheidend für die Behandlung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie.

Zur Vorbeugung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie gehört in erster Linie die rechtzeitige Erkennung und Behandlung der zugrunde liegenden Krankheiten. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen, gegebenenfalls Impfungen und die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils können zu einer frühzeitigen Diagnose und einer wirksamen Behandlung der Begleiterkrankungen beitragen. Ein rechtzeitiges Eingreifen kann das Risiko von Komplikationen im Zusammenhang mit der polyklonalen Hypergammaglobulinämie verringern und die allgemeinen Gesundheitsergebnisse verbessern.

Die Biologie dahinter

Bei der polyklonalen Hypergammaglobulinämie kommt es zu einer Dysregulation des Immunsystems, insbesondere zu einer Überproduktion verschiedener Immunglobuline (Antikörper). Um die biologischen Hintergründe dieser Erkrankung zu verstehen, ist es wichtig, sich mit der normalen Funktionsweise des Immunsystems zu befassen und herauszufinden, wie die polyklonale Hypergammaglobulinämie dieses empfindliche Gleichgewicht stört.

Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk von Zellen, Proteinen und Geweben, die zusammenarbeiten, um den Körper vor Infektionen und anderen fremden Eindringlingen zu schützen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören B-Zellen, T-Zellen und Immunglobuline (Antikörper).

B-Zellen sind eine Art von weißen Blutkörperchen, die bei der adaptiven Immunantwort eine zentrale Rolle spielen. Wenn der Körper auf eine fremde Substanz (Antigen) trifft, werden die B-Zellen aktiviert und produzieren spezifische Antikörper (Immunglobuline), die darauf zugeschnitten sind, den Eindringling zu erkennen und zu neutralisieren.

Immunglobuline sind Y-förmige Proteine, die von B-Zellen produziert werden. Sie erkennen und binden an Antigene und markieren sie für die Zerstörung durch andere Immunzellen oder neutralisieren sie direkt. Verschiedene Klassen von Immunglobulinen, darunter IgG und IgM, haben einzigartige Funktionen bei der Immunabwehr.

Polyklonale Hypergammaglobulinämie entsteht durch die übermäßige Produktion verschiedener Immunglobuline, vor allem IgG und IgM, durch mehrere B-Zell-Klone. Diese Produktion ist die Folge einer zugrunde liegenden Krankheit oder eines Zustands, der das Immunsystem aktiviert.

Grundlegende Auslöser wie Infektionen, Autoimmunerkrankungen, hämatologische Störungen und bösartige Erkrankungen regen das Immunsystem zur vermehrten Produktion von Antikörpern an. Bei diesen Erkrankungen werden die B-Zellen und Plasmazellen (die für die Antikörperproduktion zuständig sind) hyperaktiv, was zu einer Überproduktion von Immunglobulinen führt.

Die Hyperaktivität der B-Zellen und Plasmazellen stört das normale Gleichgewicht der Immunglobuline. Anstatt Antikörper mit einer spezifischen und kontrollierten Immunantwort zu produzieren, erzeugt das Immunsystem unkontrolliert eine Vielzahl von Immunglobulinen.

Infolgedessen zirkulieren erhöhte Konzentrationen verschiedener Immunglobuline, insbesondere IgG und IgM, im Blutkreislauf. Dieser Überschuss an Immunglobulinen kann zu Entzündungen, Gewebeschäden und einem erhöhten Infektionsrisiko beitragen.

Arten und Symptome

Die polyklonale Hypergammaglobulinämie wird in erster Linie nach den ihr zugrunde liegenden Ursachen und den spezifischen Arten von Immunglobulinen, die erhöht sind, eingeteilt. Während die Erkrankung selbst konstant bleibt, können die auslösenden Faktoren und klinischen Manifestationen erheblich variieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Typen und die entsprechenden Symptome erläutert:

Reaktive polyklonale Hypergammaglobulinämie:

Die reaktive polyklonale Hypergammaglobulinämie tritt als sekundäre Reaktion auf Grunderkrankungen oder Infektionen auf. Daher hängen die Symptome oft von der Grundursache ab. Zu den häufigen Symptomen gehören Müdigkeit, Fieber und unerklärlicher Gewichtsverlust, was auf das Vorliegen einer Grunderkrankung hinweist. Entzündungs- oder Autoimmunerkrankungen können zu spezifischen Symptomen im Zusammenhang mit den betroffenen Organsystemen führen. Dieser Typ ist nicht organspezifisch und kann sich je nach Grunderkrankung systemisch manifestieren.

Polyklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz (MGUS):

Die polyklonale Gammopathie unbestimmter Bedeutung ist häufig asymptomatisch und wird häufig zufällig bei Routine-Blutuntersuchungen entdeckt. In einigen Fällen können die Betroffenen leichte Symptome wie Müdigkeit, Schwäche oder unbestimmte Schmerzen verspüren. Diese Symptome sind jedoch in der Regel unspezifisch und nicht direkt auf MGUS zurückzuführen.

Polyarthralgie-Syndrom:

Das Polyarthralgie-Syndrom ist durch Gelenkschmerzen und -schwellungen gekennzeichnet, die den Symptomen einer Arthritis ähneln. Bei den Betroffenen können Gelenksteifigkeit, Empfindlichkeit und eingeschränkte Beweglichkeit auftreten. Manchmal kann es auch zu leichtem Fieber und Müdigkeit kommen. In erster Linie sind die Gelenke, insbesondere die der Extremitäten, betroffen.

Komplikationen:

Die polyklonale Hypergammaglobulinämie kann, unabhängig von ihrer Art, zu verschiedenen Komplikationen führen. Dazu können gehören:

Infektionen: Erhöhte Immunglobulinspiegel, insbesondere IgM, können die Fähigkeit des Immunsystems beeinträchtigen, wirksam auf neue Infektionen zu reagieren, wodurch sich das Risiko für wiederkehrende oder schwere Infektionen erhöht.

Autoimmunkrankheiten: Einige Personen mit polyklonaler Hypergammaglobulinämie können Autoimmunerkrankungen entwickeln, bei denen sich das Immunsystem fälschlicherweise gegen körpereigenes Gewebe und Organe richtet.

Organschäden: In Fällen, in denen die zugrundeliegende Erkrankung anhält oder fortschreitet, kann eine langfristige Entzündung im Zusammenhang mit polyklonaler Hypergammaglobulinämie zu Organschäden und Funktionsstörungen führen. Dies kann lebenswichtige Organe wie die Nieren, die Leber und das Herz betreffen.

Blutgerinnung: Erhöhte Werte bestimmter Immunglobuline, insbesondere von IgM, können die Viskosität des Blutes erhöhen und damit das Risiko einer abnormalen Blutgerinnselbildung steigern.

Das Vorhandensein einer polyklonalen Hypergammaglobulinämie sollte von einem Arzt gründlich untersucht werden, um die zugrundeliegende Ursache zu ermitteln und zu behandeln und mögliche Komplikationen wirksam zu behandeln.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose der polyklonalen Hypergammaglobulinämie erfordert einen umfassenden Ansatz, um die zugrunde liegende Ursache zu ermitteln und die Immunglobulin-Anomalien zu charakterisieren. Der diagnostische Prozess umfasst in der Regel eine klinische Untersuchung sowie verschiedene Labortests und bildgebende Untersuchungen.

Klinische Untersuchung:

Eine gründliche Anamnese ist entscheidend, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten zu verstehen und mögliche Grunderkrankungen oder Auslöser für die polyklonale Hypergammaglobulinämie zu erkennen. Der Arzt erkundigt sich nach bestehenden Erkrankungen, kürzlich aufgetretenen Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder ähnlichen Erkrankungen in der Familiengeschichte.

Eine anschließende körperliche Untersuchung dient der Beurteilung des allgemeinen Gesundheitszustands des Patienten und kann Anzeichen für Grunderkrankungen oder Komplikationen der polyklonalen Hypergammaglobulinämie aufzeigen. Besondere Schwerpunkte können die Untersuchung von Lymphknoten, Gelenken, Haut und organspezifischen Symptomen sein.

Labortests und Bildgebung:

Vollständiges Blutbild (CBC): Bei einem CBC werden verschiedene Bestandteile des Blutes gemessen, darunter rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Blutplättchen. Es kann wertvolle Informationen über den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten liefern, einschließlich des Vorliegens einer Anämie, Leukozytose oder Thrombozytopenie.

Serum-Protein-Elektrophorese (SPEP): SPEP ist ein Bluttest, bei dem verschiedene Proteine im Serum, darunter auch Immunglobuline, getrennt und quantitativ bestimmt werden. Sie kann dazu beitragen, Anomalien im Proteinprofil zu erkennen, wie z. B. erhöhte Immunglobulinkonzentrationen, die für polyklonale Hypergammaglobulinämie charakteristisch sind.

Immunoelektrophorese (IEP): Die IEP ist ein spezielles Laborverfahren, mit dem die Arten der im Blut vorhandenen Immunglobuline weiter charakterisiert werden können. Sie kann zwischen monoklonalen und polyklonalen Gammopathien unterscheiden und liefert wichtige Informationen für die Diagnose.

Quantitativer Immunglobulinspiegel: Die Messung der einzelnen Immunglobulinklassen (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE) ermöglicht eine detaillierte Beurteilung der spezifischen Immunglobuline, die an der polyklonalen Hypergammaglobulinämie beteiligt sind. Erhöhte Werte für mehrere Klassen sind ein Hinweis auf die Erkrankung.

Test auf freie Leichtketten im Serum: Mit diesem Test wird der Gehalt an freien Leichtketten, die Bestandteile von Immunglobulinen sind, gemessen. Anomalien im Verhältnis der freien Leichtketten können auf eine monoklonale Gammopathie hindeuten und helfen, diese von einer polyklonalen Hypergammaglobulinämie zu unterscheiden.

Autoantikörper-Tests: Je nach klinischem Bild kann ein Autoantikörpertest durchgeführt werden, um Antikörper gegen bestimmte Antigene nachzuweisen, die mit Autoimmunkrankheiten assoziiert sind, da eine polyklonale Hypergammaglobulinämie manchmal mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht werden kann.

Bildgebende Untersuchungen: Bildgebende Untersuchungen wie Röntgenaufnahmen, CT-Scans oder MRT-Scans können eingesetzt werden, um Organbeteiligungen oder Komplikationen im Zusammenhang mit Grunderkrankungen zu beurteilen. Diese Untersuchungen können helfen, das Ausmaß der Organschädigung zu beurteilen oder bestimmte Anomalien zu erkennen.

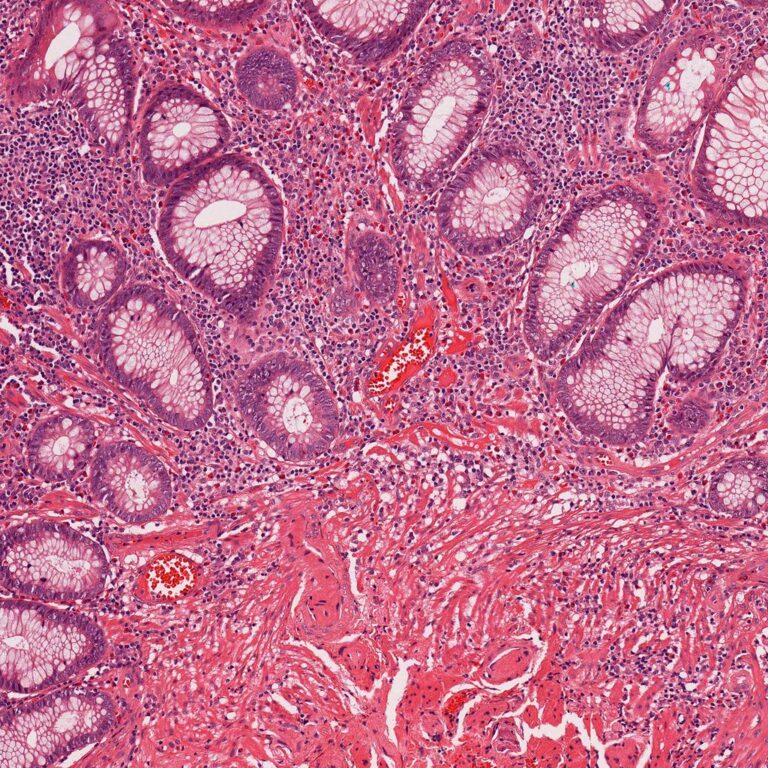

Biopsie: In einigen Fällen kann eine Gewebebiopsie erforderlich sein, um die Diagnose zu bestätigen und die Ursache der polyklonalen Hypergammaglobulinämie zu ermitteln. Biopsien können an betroffenen Organen, Lymphknoten oder am Knochenmark durchgeführt werden.

Die Kombination aus klinischer Untersuchung, Labortests und bildgebenden Untersuchungen spielt eine entscheidende Rolle bei der Diagnose der polyklonalen Hypergammaglobulinämie, bei der Bestimmung der zugrunde liegenden Ursache und bei der Festlegung der geeigneten Behandlung.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie zielt in erster Linie darauf ab, die zugrundeliegende Ursache für die erhöhten Immunglobulinspiegel zu beseitigen und, falls erforderlich, die damit verbundenen Symptome und Komplikationen zu behandeln. Der Behandlungsansatz variiert je nach der spezifischen Erkrankung oder dem Auslöser, der für die erhöhte Reaktion des Immunsystems verantwortlich ist. Im Folgenden werden die umfassenden Strategien erläutert, die von Gesundheitsdienstleistern bei der Behandlung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie eingesetzt werden:

Infektionsmanagement:

Liegt der Hypergammaglobulinämie eine Infektion zugrunde, verschreiben die Ärzte geeignete Antibiotika, antivirale Medikamente oder Antimykotika, um den verantwortlichen Erreger zu bekämpfen. Eine rechtzeitige und wirksame Behandlung der Infektion ist entscheidend für die Normalisierung der Immunglobulinwerte.

Behandlung von Autoimmunkrankheiten:

Immunsuppressive Medikamente: In Fällen, in denen die polyklonale Hypergammaglobulinämie mit einer Autoimmunerkrankung zusammenhängt, besteht der Behandlungsansatz in der Unterdrückung der abnormen Immunreaktion. Der Arzt kann Kortikosteroide, krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) oder biologische Wirkstoffe verschreiben, um die zugrunde liegende Autoimmunerkrankung wirksam zu behandeln.

Behandlung von Entzündungszuständen:

Bei Personen, die an chronischen Entzündungen leiden, z. B. an chronisch entzündlichen Erkrankungen oder chronischen Infektionen, können die Gesundheitsdienstleister entzündungshemmende Medikamente empfehlen. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) oder immunmodulierende Medikamente können dazu beitragen, die Entzündung zu reduzieren und die Immunreaktion zu mildern.

Behandlung begleitender Komplikationen:

Je nach den spezifischen Erscheinungsformen der polyklonalen Hypergammaglobulinämie kann eine symptomorientierte Behandlung erforderlich sein. Dazu können Schmerzbehandlungen bei Arthritis, topische Behandlungen bei Hauterkrankungen oder Medikamente zur Behandlung organspezifischer Komplikationen gehören.

Überwachung und Nachsorge:

Die medizinischen Betreuer planen regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Beurteilungen, um den Immunglobulinspiegel und den allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen. Diese Untersuchungen helfen, die Wirksamkeit des Behandlungsplans zu beurteilen und mögliche Veränderungen im Krankheitsverlauf zu erkennen.

Multidisziplinäre Betreuung:

Die Behandlung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie erfordert häufig die Zusammenarbeit von Ärzten verschiedener Fachrichtungen, je nach der zugrunde liegenden Erkrankung. Pulmologen, Rheumatologen, Dermatologen und Spezialisten für Infektionskrankheiten können hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Gesundheit des Patienten angemessen berücksichtigt werden.

Patientenaufklärung:

Die Aufklärung spielt bei der Behandlung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie eine entscheidende Rolle. Patienten und ihre Familien sollten über die Krankheit, Behandlungsmöglichkeiten, mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten und Strategien zur Bewältigung der Symptome informiert werden. Dadurch werden die Betroffenen in die Lage versetzt, aktiv an ihrer Gesundheitsversorgung mitzuwirken und sich an die verordneten Behandlungen zu halten.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Behandlungsansatz für die polyklonale Hypergammaglobulinämie davon abhängt, die Grunderkrankung oder den Auslöser zu identifizieren und zu behandeln. Daher ist eine genaue Diagnose der Grunderkrankung, die die erhöhten Immunglobulinwerte verursacht, entscheidend für die Festlegung der am besten geeigneten und wirksamsten Behandlungsstrategie.

Ursachen und Risikofaktoren

Um die Faktoren zu verstehen, die zur polyklonalen Hypergammaglobulinämie beitragen, müssen sowohl die direkten Ursachen als auch die damit verbundenen Risikofaktoren untersucht werden. Diese Erkrankung ist durch eine übermäßige Produktion verschiedener Immunglobuline gekennzeichnet, und ihre Entstehung beruht auf einem komplexen Zusammenspiel von biologischen Mechanismen und prädisponierenden Faktoren.

Ursachen:

Die polyklonale Hypergammaglobulinämie ist in erster Linie auf eine chronische Aktivierung und Dysregulation des Immunsystems zurückzuführen. Infektionen, Autoimmunerkrankungen und chronische Entzündungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn das Immunsystem auf anhaltende Bedrohungen wie Infektionen oder anhaltende Autoimmunreaktionen stößt, reagiert es mit einer erhöhten Produktion von Antikörpern, einschließlich einer Vielzahl von Immunglobulinen.

Biologisch gesehen beinhaltet diese verstärkte Immunreaktion die Vermehrung von Plasmazellen, spezialisierten Immunzellen, die für die Produktion von Antikörpern zuständig sind. Diese Plasmazellen produzieren eine breite Palette von Immunglobulinen, um die wahrgenommenen Bedrohungen zu bekämpfen. Infolgedessen wird der Blutkreislauf mit verschiedenen Antikörpern angereichert, was zu der charakteristischen Hypergammaglobulinämie führt, die bei dieser Erkrankung beobachtet wird.

Risikofaktoren:

Mehrere Faktoren erhöhen die Anfälligkeit einer Person, eine polyklonale Hypergammaglobulinämie zu entwickeln:

Alter: Ein höheres Alter ist mit einem höheren Risiko verbunden, da die kumulativen Auswirkungen chronischer Erkrankungen und einer anhaltenden Aktivierung des Immunsystems stärker hervortreten.

Autoimmunkrankheiten: Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus erythematodes oder das Sjögren-Syndrom prädisponieren für eine chronische Immunaktivierung und in der Folge für eine erhöhte Immunglobulinproduktion.

Chronische Infektionen: Anhaltende Virusinfektionen, einschließlich des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV), Hepatitis oder des Cytomegalovirus (CMV), können zu anhaltenden Immunreaktionen und erhöhten Antikörperspiegeln führen.

Bösartige Erkrankungen: Bestimmte Krebsarten, wie das Multiple Myelom oder Lymphome, produzieren abnorme Antikörper, die Immunreaktionen auslösen und zu einer Hypergammaglobulinämie beitragen.

Diese Risikofaktoren können zwar die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine polyklonale Hypergammaglobulinämie zu entwickeln, aber es ist wichtig zu wissen, dass ihr Vorhandensein keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit ist.

Krankheitsverlauf und Prognose

Das Verständnis des Krankheitsverlaufs und der Prognose der polyklonalen Hypergammaglobulinämie ist für Betroffene und Gesundheitsdienstleister von wesentlicher Bedeutung. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in den typischen Verlauf der Krankheit, ihre Stadien und einen umfassenden Ausblick auf die Prognose.

Verlauf der Krankheit:

Die polyklonale Hypergammaglobulinämie ist eine chronische Erkrankung, die durch eine Überproduktion verschiedener Immunglobuline gekennzeichnet ist. Die Entwicklung und das Fortschreiten der Erkrankung verlaufen in verschiedenen Stadien:

Auslösung: Die Krankheit beginnt typischerweise mit einem zugrundeliegenden Auslöser, z. B. einer Autoimmunerkrankung, einer chronischen Infektion oder einer bösartigen Erkrankung. Dieser Auslöser führt zu einer anhaltenden Aktivierung des Immunsystems und einem Anstieg der Produktion von Immunglobulinen.

Immunreaktion: Als Reaktion auf die anhaltende Bedrohung bildet das Immunsystem einen Überschuss an Plasmazellen, spezialisierten Immunzellen, die für die Produktion von Antikörpern zuständig sind. Diese Plasmazellen produzieren eine breite Palette von Immunglobulinen und tragen so zur Hypergammaglobulinämie bei.

Chronische Entzündung: Die chronische Immunaktivierung führt zu einer ständigen Entzündung im gesamten Körper. Diese Entzündung kann verschiedene Organe und Gewebe betreffen, was zu den unterschiedlichen klinischen Erscheinungsformen der Krankheit beiträgt.

Langfristige Auswirkungen: Im Laufe der Zeit können die kumulativen Auswirkungen der chronischen Entzündung und der erhöhten Antikörperspiegel zu Komplikationen führen, einschließlich der Schädigung der betroffenen Organe, der Beeinträchtigung der Immunfunktion und eines erhöhten Infektionsrisikos.

Prognose:

Die Prognose der polyklonalen Hypergammaglobulinämie ist sehr unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab:

Grundlegende Ursache: Die Prognose wird stark von der Grunderkrankung beeinflusst, die die Hypergammaglobulinämie ausgelöst hat. Wenn die primäre Ursache wirksam behandelt werden kann, ist die Prognose möglicherweise günstiger.

Schweregrad der Erkrankung: Das Ausmaß der Hypergammaglobulinämie und der Schweregrad der damit verbundenen Symptome spielen eine wichtige Rolle für die Prognose. Leichte Fälle mit minimalen Symptomen können eine bessere Prognose haben als schwere, symptomatische Fälle.

Komplikationen: Das Auftreten von Komplikationen, wie Organschäden oder wiederkehrende Infektionen, kann die Prognose beeinträchtigen. Die rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Komplikationen ist entscheidend für die Verbesserung der Ergebnisse.

Ansprechen auf die Behandlung: Die Behandlungsansätze variieren je nach zugrundeliegender Ursache und Schweregrad der Hypergammaglobulinämie. Bei einigen Personen kann die Behandlung der Grunderkrankung und die Behandlung der Symptome zu einer Linderung der Symptome und einer Verbesserung der Lebensqualität führen.

Alter und allgemeiner Gesundheitszustand: Das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand einer Person tragen ebenfalls zur Prognose bei. Ältere Erwachsene oder Menschen mit Vorerkrankungen stehen möglicherweise vor zusätzlichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Krankheit.

Eine frühzeitige Diagnose, eine wirksame Behandlung der zugrundeliegenden Ursachen und eine aufmerksame Überwachung von Komplikationen können die Ergebnisse verbessern und die Lebensqualität von Menschen, die mit dieser komplexen Erkrankung leben, erhöhen.

Prävention

Die Vorbeugung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie umfasst in erster Linie die Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankungen und das Management der Faktoren, die zu ihrer Entstehung beitragen. In diesem Abschnitt werden verschiedene Präventionsmaßnahmen zur Minimierung des Risikos einer Hypergammaglobulinämie und der damit verbundenen Komplikationen untersucht.

Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankungen:

Der wirksamste Ansatz zur Vorbeugung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie besteht darin, die Grunderkrankungen, die die Krankheit auslösen oder verschlimmern können, zu kontrollieren und zu behandeln. Zu den häufigen Grunderkrankungen gehören Autoimmunerkrankungen, chronische Infektionen und bestimmte bösartige Erkrankungen. Eine rasche und wirksame Behandlung dieser Erkrankungen kann dazu beitragen, die Entwicklung einer Hypergammaglobulinämie zu verhindern.

Impfungen:

Impfungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Infektionen, die ein Auslöser für Hypergammaglobulinämie sein können. Die Auffrischung der empfohlenen Impfungen, z. B. gegen Grippe, Lungenentzündung und Hepatitis, kann das Risiko von Infektionen und einer anschließenden Aktivierung des Immunsystems verringern.

Infektionskontrolle:

Gute Hygiene- und Infektionskontrollmaßnahmen können dazu beitragen, Infektionen zu verhindern, die zu einer Hypergammaglobulinämie beitragen könnten. Dazu gehören häufiges Händewaschen, das Vermeiden von engem Kontakt mit Personen, die ansteckende Krankheiten haben, und die Einhaltung geeigneter Vorsichtsmaßnahmen bei Ausbrüchen.

Sensibilisierung für die Umwelt:

Zur Vorbeugung einer Hypergammaglobulinämie kann es wichtig sein, auf Umweltfaktoren zu achten, wie z. B. die Exposition gegenüber Allergenen, Toxinen oder Schadstoffen. Die Minimierung der Exposition gegenüber potenziellen Auslösern in der Umwelt kann dazu beitragen, das Risiko einer chronischen Immunaktivierung zu verringern.

Wahl des Lebensstils:

Die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils kann das allgemeine Wohlbefinden fördern und das Risiko der Entwicklung einer Hypergammaglobulinämie verringern. Dazu gehören eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung, regelmäßige körperliche Betätigung, ausreichend Schlaf und Stressbewältigung. Auch der Verzicht auf Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum ist eine wichtige Präventionsmaßnahme.

Regelmäßige medizinische Vorsorgeuntersuchungen:

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig, um den allgemeinen Gesundheitszustand zu überwachen und mögliche Grunderkrankungen frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Besuche bei Gesundheitsdienstleistern können dazu führen, dass Erkrankungen, die zu einer Hypergammaglobulinämie beitragen können, frühzeitig erkannt und umgehend behandelt werden.

Genetische Beratung:

In Fällen, in denen Hypergammaglobulinämie oder verwandte Erkrankungen in der Familie bekannt sind, kann eine genetische Beratung wertvolle Erkenntnisse und Hinweise liefern. Genetische Berater können den Betroffenen helfen, ihre genetischen Risikofaktoren zu verstehen und fundierte Entscheidungen über Familienplanung und Präventionsmaßnahmen zu treffen.

Zusammenfassung

Zur Vorbeugung der polyklonalen Hypergammaglobulinämie gehört es, die zugrundeliegenden Erkrankungen zu behandeln, einen gesunden Lebensstil beizubehalten und die Impfungen auf dem neuesten Stand zu halten. Grundlegende Ursachen wie Autoimmunerkrankungen und chronische Infektionen sollten umgehend behandelt werden. Impfungen gegen Krankheiten wie Grippe, Lungenentzündung und Hepatitis können das Risiko von Infektionen verringern, die eine Hypergammaglobulinämie auslösen. Gute Hygiene- und Infektionskontrollpraktiken, wie Händewaschen und das Meiden kranker Personen, sind unerlässlich. Es ist wichtig, sich der Umweltfaktoren bewusst zu sein und die Exposition gegenüber Allergenen und Schadstoffen zu minimieren. Eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf und Stressbewältigung kann ebenfalls hilfreich sein. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen helfen bei der Früherkennung, und eine genetische Beratung kann für Menschen mit einer familiären Vorbelastung von Vorteil sein. Denken Sie daran, dass diese Maßnahmen zwar das Risiko verringern, dass aber eine frühzeitige Diagnose und Behandlung entscheidend sind, wenn eine Hypergammaglobulinämie auftritt.