Beschreibung

Die Polyneuropathie im Zusammenhang mit spezifischen systemischen und krankheitsbedingten Erkrankungen stellt eine vielfältige Gruppe von Störungen dar, die durch die Fehlfunktion mehrerer peripherer Nerven gekennzeichnet sind und sich als Taubheit, Kribbeln, Schwäche und Schmerzen, insbesondere in den Gliedmaßen, äußern. Dieser Zustand tritt als sekundäre Komplikation verschiedener systemischer Erkrankungen auf, darunter Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Infektionskrankheiten wie Borreliose und Autoimmunerkrankungen, was die komplizierte Verbindung zwischen der systemischen Gesundheit und der Funktion der peripheren Nerven verdeutlicht.

Die Prävalenz der Polyneuropathie ist eng mit dem Auftreten der zugrundeliegenden Systemerkrankungen verknüpft, so dass sie in Bevölkerungsgruppen, die von diesen Erkrankungen betroffen sind, häufiger auftritt. Der Zusammenhang zwischen systemischen Erkrankungen und peripheren Nervenschäden ist seit langem bekannt, wobei die letzten Jahrzehnte Klarheit über die biologischen Grundlagen dieses Zusammenhangs gebracht haben.

Die Komplikationen, die sich aus der Polyneuropathie ergeben, können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und reichen von chronischen Schmerzen und sensorischen Defiziten bis hin zu erheblichen Mobilitätseinschränkungen und autonomen Funktionsstörungen, was die dringende Notwendigkeit einer frühzeitigen Erkennung und umfassenden Behandlung der Krankheit unterstreicht.

Die Diagnostik der Polyneuropathie konzentriert sich auf die Identifizierung der systemischen und spezifischen Krankheitsassoziationen durch klinische Bewertungen, Nervenleitfähigkeitsstudien, Elektromyographie und einschlägige Bluttests. Die Behandlungsstrategien sind zweigleisig und zielen darauf ab, die Symptome zu lindern und gleichzeitig die zugrundeliegenden systemischen Bedingungen, die zur Nervenschädigung beitragen, direkt anzugehen.

Die Ätiologie der Polyneuropathie im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten ist breit gefächert und wird von Faktoren wie genetischen Prädispositionen, Lebensstil, Umwelteinflüssen und der Art der systemischen Grunderkrankung bestimmt. Die Erkennung dieser ursächlichen Faktoren ist für ein gezieltes Management und präventive Strategien unerlässlich.

Bei der Prävention der Polyneuropathie liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung der zugrunde liegenden systemischen Erkrankungen, der Förderung einer gesunden Lebensweise und der Reduzierung der Exposition gegenüber Neurotoxinen. Dieser proaktive Ansatz ist entscheidend für die Verhinderung oder Verlangsamung des Fortschreitens der Polyneuropathie und zeigt, wie wichtig integrierte Gesundheits- und Lebensstilmaßnahmen sind, um die Auswirkungen dieser Nervenerkrankung zu mildern.

Die Biologie dahinter

Polyneuropathie betrifft das periphere Nervensystem (PNS), ein komplexes Netzwerk, das sich vom zentralen Nervensystem (ZNS) bis zu den Gliedmaßen und Organen erstreckt und die Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers ermöglicht. Das PNS ist verantwortlich für die Weiterleitung sensorischer Informationen an das ZNS, die Ausführung motorischer Befehle an die Muskeln für die Bewegung und die Steuerung autonomer Funktionen wie Blutdruck und Verdauung. Die Nerven im PNS bestehen aus Axonen, die elektrische Signale übertragen und oft durch eine Myelinscheide isoliert sind, was die Geschwindigkeit und Effizienz der Signale erhöht.

Bei der Polyneuropathie im Zusammenhang mit bestimmten Systemerkrankungen ist die normale Funktion des PNS beeinträchtigt. Krankheiten wie Diabetes, Infektionserreger wie die Bakterien, die die Lyme-Borreliose verursachen, und Autoimmunerkrankungen können zu weitreichenden Schäden an den peripheren Nerven führen. Diese Schädigung kann sich als Demyelinisierung äußern, bei der die schützende Myelinscheide verloren geht und die Übertragung von Nervensignalen verlangsamt oder unterbrochen wird, oder als axonale Degeneration, bei der die Nervenfaser selbst geschädigt wird und die Fähigkeit des Nervs zur effektiven Kommunikation beeinträchtigt wird.

Die Störung der normalen Nervenfunktion führt zu den üblichen Symptomen der Polyneuropathie: Taubheitsgefühl, Kribbeln, Schmerzen und Muskelschwäche, vor allem in Händen und Füßen. Es können auch autonome Nervenschäden auftreten, die zu einer Dysregulierung von nicht willkürlichen Körperfunktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Verdauung führen. Das Ausmaß und die Art der Nervenschädigung und folglich die Schwere der Symptome werden durch die der Polyneuropathie zugrunde liegende Krankheit beeinflusst. So kann beispielsweise ein anhaltend hoher Blutzucker bei Diabetes erhebliche Gefäßschäden an den peripheren Nerven verursachen, während Autoimmunerkrankungen zu Entzündungen und direkten immunvermittelten Schäden am Nervengewebe führen können.

Arten und Symptome

Die Polyneuropathie, eine Erkrankung, die aus der Schädigung mehrerer peripherer Nerven resultiert, äußert sich je nach zugrundeliegender Ursache unterschiedlich und weist ein breites Spektrum an Symptomen und Komplikationen auf. In diesem Abschnitt werden die Arten der Polyneuropathie im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten, ihre Symptome und ihre Auswirkungen näher erläutert.

Polyneuropathie bei Infektions- und Parasitenkrankheiten:

Polyneuropathie kann als Komplikation verschiedener infektiöser und parasitärer Krankheiten auftreten, darunter Diphtherie, infektiöse Mononukleose, Lepra, Borreliose, Mumps, Post-Herpes Zoster, späte Syphilis (auch kongenital) und Tuberkulose. Zu den typischen Symptomen gehören Sensibilitätsverlust, Schwäche und Schmerzen in den Gliedmaßen. Diese Infektionen können eine Polyneuropathie durch direkte Nervenschädigung durch den Erreger oder durch Auslösung von Immunreaktionen verursachen, die unbeabsichtigt periphere Nerven schädigen. Zu den Komplikationen können chronische Schmerzen, Behinderungen und in schweren Fällen lebensbedrohliche autonome Funktionsstörungen gehören.

Polyneuropathie bei Neoplasmen:

Krebserkrankungen und Neoplasmen können ebenfalls zu Polyneuropathie führen, entweder durch direkte Invasion von Nervengewebe oder durch paraneoplastische Syndrome, bei denen die Immunreaktion auf einen Tumor periphere Nerven schädigt. Die Symptome sind vielfältig und können Schmerzen, Empfindungsstörungen und Muskelschwäche umfassen, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt und die Krebsbehandlungsstrategien erschwert.

Diabetische Polyneuropathie:

Eine der häufigsten Formen, die diabetische Polyneuropathie, entsteht durch eine anhaltende Hyperglykämie bei Diabetes mellitus, die zu Nervenschäden vor allem in den Füßen und Händen führt. Symptome wie Taubheit, Kribbeln und Schmerzen sind häufig, wobei es aufgrund des Gefühlsverlusts und der schlechten Wundheilung zu schweren Komplikationen wie Fußgeschwüren und Amputationen kommen kann.

Polyneuropathie bei anderen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten:

Neben Diabetes können auch andere endokrine und metabolische Erkrankungen eine Polyneuropathie verursachen, was die weitreichenden Auswirkungen des Stoffwechsels auf die Nervenfunktion widerspiegelt. Erkrankungen wie Schilddrüsenstörungen, Nebenschilddrüsenanomalien und verschiedene metabolische Syndrome können zu ähnlichen neuropathischen Symptomen führen, was die Notwendigkeit einer umfassenden Stoffwechselkontrolle bei den betroffenen Patienten unterstreicht.

Polyneuropathie bei Ernährungsdefiziten:

Ernährungsmängel, insbesondere bei den Vitaminen B1, B12, E und Niacin, werden mit Polyneuropathie in Verbindung gebracht. Die Symptome beginnen häufig mit peripheren sensorischen Störungen und können zu erheblichen motorischen Beeinträchtigungen und Schmerzen führen. Dieser Typus unterstreicht die entscheidende Rolle der Ernährung für die Erhaltung der Gesundheit der Nerven.

Polyneuropathie bei systemischen Erkrankungen des Bindegewebes:

Systemische Bindegewebserkrankungen wie Lupus und rheumatoide Arthritis können als Teil ihrer multisystemischen Auswirkungen eine Polyneuropathie verursachen. Die für diese Erkrankungen charakteristischen Entzündungen und Immundysregulationen können zu einer Schädigung der peripheren Nerven führen, die sich in unterschiedlichen neuropathischen Symptomen äußert und die Behandlung der Grunderkrankung erschwert.

Die unterschiedlichen Ursachen erfordern einen multidisziplinären Ansatz für Diagnose und Behandlung, der nicht nur darauf abzielt, die neuropathischen Symptome zu lindern, sondern auch die Ursachen der jeweiligen Erkrankung anzugehen.

Untersuchung und Diagnose

Die Diagnose der Polyneuropathie erfordert einen sorgfältigen Ansatz, um die vielen möglichen Ursachen zu unterscheiden und das Ausmaß der Nervenschädigung zu beurteilen. Eine umfassende diagnostische Bewertung umfasst sowohl klinische Untersuchungen als auch eine Reihe von Labortests und bildgebenden Untersuchungen, um die spezifische Art der Polyneuropathie und ihre Ätiologie festzustellen.

Klinische Untersuchung:

Der Weg zur Diagnose beginnt mit einer gründlichen Anamnese, bei der der Arzt die Symptome des Patienten, deren Beginn und Verlauf sowie mögliche Risikofaktoren wie Neuropathie in der Familie, Toxinexposition oder systemische Erkrankungen (z. B. Diabetes, Krebs) untersucht. Diese Anamnese hilft bei der Identifizierung von Mustern, die auf eine bestimmte Ursache der Polyneuropathie hindeuten können.

Es folgt eine ausführliche körperliche Untersuchung, die sich auf die neurologische Beurteilung konzentriert. Dazu gehören die Beurteilung der Muskelkraft, der Reflexe, des Hautzustands und der sensorischen Tests (Berührung, Vibration, Temperatur und Schmerz). Die Untersuchung zielt darauf ab, die Verteilung der Symptome festzustellen, was zur Unterscheidung zwischen Polyneuropathie und anderen neurologischen Erkrankungen beitragen kann. Darüber hinaus ist die Untersuchung auf eine Beteiligung des autonomen Nervensystems, wie z. B. Veränderungen des Blutdrucks oder der Herzfrequenz, für eine umfassende Beurteilung unerlässlich.

Labortests und Bildgebung:

Labortests spielen eine zentrale Rolle im diagnostischen Prozess. Häufig werden Bluttests angeordnet, um Stoffwechselursachen festzustellen, z. B. Glukosespiegel bei Diabetes, Vitamin B12 bei Nährstoffmangel und Schilddrüsenfunktionstests. In Fällen, in denen eine infektiöse Ätiologie vermutet wird, können spezifische Serologien durchgeführt werden, z. B. Antikörper für Borreliose, HIV oder Hepatitis. Darüber hinaus kann eine Liquoruntersuchung (CSF) angezeigt sein, insbesondere bei entzündlichen oder infektiösen Erkrankungen, um nach erhöhten Proteinwerten oder spezifischen Krankheitserregern zu suchen.

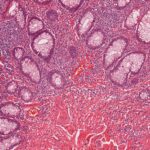

Bildgebende Untersuchungen wie Nervenultraschall und MRT können wertvolle Einblicke in die strukturellen Veränderungen der Nerven und des umliegenden Gewebes geben und helfen, Kompressionen oder andere Anomalien zu erkennen. In ausgewählten Fällen kann eine Nervenbiopsie in Betracht gezogen werden, um einen endgültigen histologischen Nachweis für bestimmte Arten von Polyneuropathie, wie z. B. vaskulitischer Neuropathie, zu erhalten.

Dieser umfassende diagnostische Ansatz, bei dem klinische Befunde mit Labor- und Bildgebungsdaten kombiniert werden, ist für die genaue Identifizierung der zugrunde liegenden Ursache der Polyneuropathie unerlässlich. Er erleichtert nicht nur gezielte Behandlungsstrategien, sondern ermöglicht auch eine bessere Prognose für die Betroffenen, indem die Ursache ihrer Symptome angegangen wird.

Therapie und Behandlungen

Die Behandlung der Polyneuropathie erfordert einen vielschichtigen Ansatz, bei dem sowohl die Symptome als auch die zugrundeliegenden Bedingungen, die zur Nervenschädigung beitragen, behandelt werden. Da die Polyneuropathie durch eine Vielzahl systemischer und spezifischer Krankheiten ausgelöst werden kann, sind die Behandlungspläne sehr individuell und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten, die Bewältigung der Symptome und die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs.

Symptomatische Behandlung:

Schmerzlinderung: Die Behandlung neuropathischer Schmerzen hat Vorrang. Zu den Optionen gehören rezeptfreie Schmerzmittel, verschreibungspflichtige Medikamente wie Antikonvulsiva (z. B. Gabapentin oder Pregabalin) und Antidepressiva (z. B. Duloxetin) sowie topische Behandlungen wie Capsaicin-Creme. In schweren Fällen können stärkere Schmerzbehandlungsstrategien erforderlich sein.

Physikalische Therapie: Maßgeschneiderte Physiotherapieprogramme helfen, die Muskelkraft zu erhalten und die Beweglichkeit zu verbessern. Übungen zur Verbesserung der Koordination und des Gleichgewichts können das Risiko von Stürzen verringern, eine häufige Komplikation des Verlusts der Sinnesorgane in den Extremitäten.

Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankungen:

Metabolische und endokrine Störungen: Bei Polyneuropathie, die durch Erkrankungen wie Diabetes oder Schilddrüsenstörungen verursacht wird, ist eine strenge Kontrolle des Blutzuckerspiegels oder des Hormonungleichgewichts entscheidend. Dies erfordert häufig eine Anpassung der Medikamente, eine Änderung der Ernährung und eine regelmäßige Überwachung.

Infektionskrankheiten: Wenn die Polyneuropathie auf Infektionserreger zurückzuführen ist, kann eine direkte Behandlung der Infektion weitere Nervenschäden aufhalten. Dazu können Antibiotika bei bakteriellen Infektionen wie der Borreliose oder antivirale Medikamente bei Erkrankungen wie Herpes zoster gehören.

Ernährungsmängel: Bei Polyneuropathie, die auf Unterernährung oder spezifische Ernährungsmängel zurückzuführen ist, ist die Supplementierung von Nährstoffmängeln (z. B. Vitamin B12, E) von entscheidender Bedeutung. Eine Ernährungsberatung kann ebenfalls hilfreich sein.

Autoimmunerkrankungen: Bei autoimmunbedingten Polyneuropathien können immunsuppressive oder immunmodulatorische Therapien wie Kortikosteroide, Plasmaaustausch oder intravenöses Immunglobulin (IVIG) angezeigt sein, um die Entzündung und die Aktivität des Immunsystems zu verringern.

Fortgeschrittene therapeutische Optionen:

Chirurgische Eingriffe: In bestimmten Fällen, insbesondere bei Nervenkompression (z. B. durch Tumore), kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um den Druck auf die betroffenen Nerven zu verringern und so die Symptome zu lindern.

Neuromodulationstechniken: Für Patienten mit chronischen, hartnäckigen neuropathischen Schmerzen können fortschrittliche Schmerzbehandlungstechniken wie transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) oder Rückenmarkstimulation (SCS) in Betracht gezogen werden.

Anpassung der Lebensweise und unterstützende Maßnahmen:

Änderungen der Lebensweise: Die Förderung einer gesunden Lebensweise, einschließlich regelmäßiger Bewegung und ausgewogener Ernährung, unterstützt die allgemeine Gesundheit der Nerven. Bei Diabetikern sind diese Anpassungen besonders wichtig für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels.

Patientenaufklärung: Die Aufklärung der Patienten über ihre Erkrankung, einschließlich der Selbstpflege zur Vermeidung von Komplikationen (z. B. Fußpflege bei diabetischer Polyneuropathie), ist ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung.

Unterstützung der psychischen Gesundheit: Angesichts des chronischen Charakters der Polyneuropathie und ihrer Auswirkungen auf die Lebensqualität kann eine psychologische Unterstützung, einschließlich Beratung oder Therapie, bei der Bewältigung der psychologischen Aspekte der Erkrankung hilfreich sein.

Multidisziplinärer Ansatz: Die Behandlung der Polyneuropathie erfordert häufig ein Team von Spezialisten, darunter Neurologen, Endokrinologen, Physiotherapeuten und Schmerztherapeuten, um eine umfassende, auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittene Behandlung zu gewährleisten.

Die Behandlung und Therapie der Polyneuropathie zielt nicht nur auf die Linderung der Symptome ab, sondern auch auf die Beseitigung der Ursachen, die den Nervenschäden zugrunde liegen. Durch eine Kombination aus medikamentöser Behandlung, Physiotherapie, Änderung der Lebensweise und, wenn nötig, chirurgischen Eingriffen versuchen die Gesundheitsdienstleister, die Lebensqualität von Patienten mit Polyneuropathie zu verbessern, Komplikationen zu minimieren und das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.

Ursachen und Risikofaktoren

In diesem Abschnitt werden die biologischen Mechanismen erläutert, die zum Ausbruch der Krankheit führen, und Faktoren erörtert, die die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Polyneuropathie erhöhen können.

Ursachen:

Polyneuropathie entsteht, wenn periphere Nerven geschädigt werden, was durch verschiedene direkte Ursachen im Zusammenhang mit unterschiedlichen systemischen und spezifischen Krankheiten geschehen kann. Bei der diabetischen Polyneuropathie beispielsweise führt ein anhaltend hoher Blutzuckerspiegel zu biochemischen Veränderungen im Nervengewebe und beeinträchtigt dessen Fähigkeit, Signale zu übertragen. Diese Stoffwechselstörung verursacht oxidativen Stress und Entzündungen, die zu Nervenschäden führen. Bei infektiösen Polyneuropathien dringen Krankheitserreger direkt in das Nervengewebe ein oder lösen Immunreaktionen aus, die unbeabsichtigt die Nerven angreifen, wie dies bei Borreliose oder Lepra der Fall ist. In Fällen, die mit Ernährungsmängeln zusammenhängen, stört ein Mangel an essenziellen Vitaminen (z. B. B12, E) die normale Nervenfunktion und -regeneration, was zu Neuropathie führt. Darüber hinaus können Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis entzündliche Prozesse fördern, die die peripheren Nerven schädigen. Die biologischen Mechanismen variieren bei den verschiedenen Ursachen, aber das gemeinsame Ergebnis ist eine gestörte Nervenfunktion, die zu den Symptomen der Polyneuropathie führt.

Risikofaktoren:

Diabetes: Der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung einer Polyneuropathie, da ein chronisch hoher Blutzuckerspiegel die Nerven schädigen kann.

Infektionen: Bestimmte Infektionskrankheiten, wie Borreliose, HIV und Lepra, erhöhen das Risiko erheblich.

Ernährungsmängel: Ein unzureichender Gehalt an den Vitaminen B12, B1, E und Niacin wird mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht.

Autoimmunkrankheiten: Erkrankungen wie Lupus und rheumatoide Arthritis, bei denen das Immunsystem körpereigenes Gewebe, einschließlich der Nerven, angreift.

Alkoholmissbrauch: Chronischer Alkoholismus kann zu Ernährungsdefiziten und direkten toxischen Auswirkungen auf das Nervengewebe führen.

Exposition gegenüber Toxinen: Der Kontakt mit Schwermetallen (Blei, Arsen) oder Chemikalien (bestimmte Medikamente und Pestizide) stellt ein Risiko dar.

Genetische Faktoren: Eine familiäre Vorbelastung mit Polyneuropathie erhöht die Anfälligkeit, was auf eine genetische Veranlagung für einige Formen hinweist.

Es ist wichtig zu wissen, dass diese Risikofaktoren zwar die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Polyneuropathie erhöhen können, ihr Vorhandensein aber keine Garantie für den Ausbruch der Krankheit darstellt. Umgekehrt können auch Personen ohne diese Risikofaktoren eine Polyneuropathie entwickeln, was das komplexe Zusammenspiel von genetischen, umweltbedingten und lebensstilbedingten Einflüssen bei der Manifestation der Krankheit unterstreicht.

Krankheitsverlauf und Prognose

Der Krankheitsverlauf und die Prognose der Polyneuropathie sind sehr unterschiedlich und hängen von den zugrunde liegenden Ursachen, den betroffenen Nerventypen und dem Zeitpunkt des Behandlungsbeginns ab. Das Verständnis des typischen Krankheitsverlaufs und der möglichen Folgen ist entscheidend für die Steuerung der Erwartungen und die Planung einer wirksamen Behandlung.

Krankheitsverlauf:

Die Polyneuropathie beginnt in der Regel mit subtilen Symptomen wie Kribbeln oder Taubheit in den Zehen oder Fingern. Diese anfänglichen Anzeichen können sich allmählich verstärken und zu ausgeprägteren und schmerzhaften Empfindungen führen, die sich auf die Gliedmaßen ausweiten.

Das Fortschreiten der Krankheit hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. So können beispielsweise entzündliche Formen wie das Guillain-Barré-Syndrom plötzlich und schwerwiegend auftreten und erfordern sofortige ärztliche Hilfe. Im Gegensatz dazu entwickelt sich die diabetische Polyneuropathie über Jahre hinweg als Folge eines konstant hohen Blutzuckerspiegels.

Die Stadien der Polyneuropathie können von leichten Empfindungsstörungen bis hin zu starken Schmerzen und Muskelschwäche reichen. In fortgeschrittenen Stadien kann die Krankheit die autonomen Funktionen beeinträchtigen, was zu Komplikationen wie Verdauungsproblemen, Herz-Kreislauf-Unregelmäßigkeiten und Problemen beim Wasserlassen führt.

Prognose:

Die Prognose für Menschen mit Polyneuropathie hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Ursache der Krankheit, ihrem Schweregrad zum Zeitpunkt der Diagnose und der Wirksamkeit der Behandlung der Grunderkrankung.

Bei Fällen von Polyneuropathie, die durch reversible Ursachen wie Ernährungsmängel oder bestimmte toxische Expositionen verursacht werden, kann sich die Nervenfunktion bei entsprechender Behandlung vollständig oder teilweise erholen. Bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes kann eine strenge Blutzuckerkontrolle das Fortschreiten der Neuropathie verlangsamen und die Symptome lindern, obwohl einige Nervenschäden irreversibel sein können.

Je früher die zugrunde liegende Ursache angegangen wird, desto größer sind die Chancen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen oder zu stoppen. Bei Polyneuropathien, die mit genetischen Faktoren oder chronisch degenerativen Erkrankungen in Zusammenhang stehen, kann sich der Schwerpunkt jedoch auf die Bewältigung der Symptome und die Verhinderung einer weiteren Verschlechterung verlagern.

Unterstützende Therapien und Anpassungen des Lebensstils spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit chronischer Polyneuropathie, was die Bedeutung eines umfassenden, multidisziplinären Behandlungsansatzes unterstreicht.

Prävention

Die Vorbeugung der Polyneuropathie im Zusammenhang mit verschiedenen systemischen und spezifischen Krankheiten erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der sich auf die Minderung der Risikofaktoren und die Behandlung der Grunderkrankungen, die zu Nervenschäden führen können, konzentriert. Durch verschiedene präventive Maßnahmen kann der Einzelne das Risiko oder den Schweregrad einer Polyneuropathie deutlich verringern, was die Bedeutung eines proaktiven Gesundheitsmanagements und der Wahl des Lebensstils unterstreicht.

Management chronischer Erkrankungen:

Diabetes-Kontrolle: Eine strenge Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist für Menschen mit Diabetes von entscheidender Bedeutung, um eine diabetische Polyneuropathie zu verhindern. Dazu gehören die Einhaltung der verschriebenen Medikamente, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Betätigung.

Autoimmun- und hormonelle Störungen: Die regelmäßige Überwachung und Behandlung von Autoimmunkrankheiten und hormonellen Störungen ist unerlässlich, um Komplikationen der Neuropathie zu verhindern.

Ausgewogene Ernährung:

Eine ausreichende Zufuhr von essenziellen Nährstoffen, insbesondere von B-Vitaminen, Vitamin E und Niacin, ist der Schlüssel zur Vorbeugung einer mangelhaften Polyneuropathie. Dies kann eine Anpassung der Ernährung oder die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln beinhalten, wie sie von einem Arzt empfohlen werden.

Verringerung der Toxinexposition:

Einschränkung des Alkoholkonsums: Die Vermeidung von übermäßigem Alkoholkonsum kann die Entwicklung einer alkoholbedingten Polyneuropathie verhindern.

Umwelt- und berufsbedingte Risiken: Die Verringerung der Exposition gegenüber Umweltgiften und neurotoxischen Medikamenten sowie die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien am Arbeitsplatz sind wichtige Präventionsmaßnahmen.

Änderungen der Lebensweise:

Regelmäßige körperliche Betätigung: Sportliche Betätigung verbessert den Kreislauf und die allgemeine Gesundheit und unterstützt die Nervenfunktion und -regeneration.

Gesunde Lebensweise: Ein gesundes Gewicht und der Verzicht auf das Rauchen können ebenfalls zur Gesundheit der Nerven beitragen und das Risiko einer Polyneuropathie verringern.

Infektionsprävention:

Impfungen und Hygiene: Zur Vorbeugung von Infektionen, die bekanntermaßen Polyneuropathie verursachen können, wie z. B. Borreliose, gehören Impfungen, sofern verfügbar, und eine gute Hygiene.

Maßnahmen zur Zeckenprävention: Bei Krankheiten wie der Lyme-Borreliose sind die Verwendung von Insektenschutzmitteln und das Tragen von Schutzkleidung in Gebieten, in denen Zecken häufig vorkommen, empfohlene Präventionsmaßnahmen.

Genetische Beratung:

Bei Personen, in deren Familie erbliche Polyneuropathien vorkommen, kann eine genetische Beratung wertvolle Erkenntnisse über potenzielle Risiken liefern und eine frühzeitige Überwachung und Präventionsstrategien ermöglichen.

Zusammenfassung

Die Polyneuropathie, die durch eine Reihe systemischer und spezifischer Krankheiten wie Stoffwechselstörungen, Infektionen und Autoimmunerkrankungen entsteht, umfasst Störungen, die mehrere periphere Nerven beeinträchtigen und zu Symptomen wie Taubheit, Kribbeln, Schwäche und Schmerzen, vor allem in den Extremitäten, führen. Das Auftreten von Polyneuropathie ist eng mit der Prävalenz der zugrunde liegenden Erkrankungen verknüpft, zu denen unter anderem Diabetes und Borreliose gehören. Diese Erkrankungen können zu lähmenden Komplikationen führen, die die Mobilität und die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Zur Diagnose der Polyneuropathie gehört eine gründliche Untersuchung, die eine Anamnese, körperliche Untersuchungen, Nervenleitfähigkeitsstudien und Bluttests umfasst, um die zugrunde liegende Ursache genau zu ermitteln. Die Behandlungsstrategien konzentrieren sich darauf, die Symptome zu lindern und die Ursachen der Erkrankung direkt anzugehen. Vorbeugende Maßnahmen, die für die Verringerung des Risikos oder des Schweregrads einer Polyneuropathie entscheidend sind, umfassen das Management bestehender Gesundheitszustände, die Sicherstellung einer ausgewogenen Ernährung, die Minimierung der Belastung durch Giftstoffe und die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils. Eine frühzeitige Erkennung und ein gezieltes Management sind von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Prognose der von dieser Erkrankung Betroffenen, die ihre Wurzeln in einer Vielzahl von systemischen und spezifischen Krankheiten hat.