Fatigue geht mit dem belastenden Gefühl unüblicher, intensiver Müdigkeit und Erschöpfung einher und kann zu erheblichen Leistungseinbussen bis hin zur Erwerbsunfähigkeit führen. Viele Krebspatienten sind von Tumor-Fatigue betroffen. Trotzdem ist Fatigue nach wie vor unterdiagnostiziert. Die Diagnose ist jedoch Voraussetzung für die Therapie und Rehabilitation. Eine ausführliche Anamnese, spezifische Fragebögen und das Führen eines Fatigue-Tagebuchs können bei der Diagnose hilfreich sein. Bei der Abklärung sollte immer bedacht werden, dass Fatigue auch durch nicht tumorassoziierte, allenfalls gut behandelbare Faktoren ausgelöst werden kann, z.B. Depression, Schlaf- oder Ernährungsstörungen. Meistens sind mehrere Ursachen resp. Einflussfaktoren gemeinsam vorhanden.

Fast jeder Tumorpatient klagt zu irgendeinem Zeitpunkt der Tumorerkrankung über Müdigkeit, Erschöpfung oder Energiemangel. Solche Beschwerden zeigen sich auf körperlicher, kognitiver und affektiver Ebene und werden unter dem Sammelbegriff «tumorassoziierte Fatigue» (cancer-related fatigue, CrF) subsumiert. Sie stehen meist nicht in Zusammenhang mit vorangegangener Anstrengung und lassen sich durch Ausruhen kaum beeinflussen. Die Beschwerden können selbstlimitierend sein, aber auch chronifizieren und nach abgeschlossener Tumortherapie noch jahrelang persistieren [1]. Je nach Art und Ausprägung ist der Leidensdruck bei Patienten und Angehörigen beträchtlich. Neueren Untersuchungen zufolge ist die Tumor-Fatigue zudem mit kürzeren Überlebenszeiten assoziiert [2].

Müdigkeit, Erschöpfung und Energiemangel sind universelle Phänomene, die nicht nur bei Tumorerkrankungen, sondern auch als Symptome zahlreicher anderer Gesundheitsstörungen und als Therapie-(Neben)wirkungen aufreten können. Zudem kommen diese Symptome auch in der Normalbevölkerung vor [3]. Daher sind eine gründliche Diagnostik und differenzialdiagnostische Abwägungen so bedeutsam.

Ursachen und Begleitfaktoren der Tumor-Fatigue

Wenn ein Tumorpatient unter Müdigkeit und Erschöpfung leidet, bedeutet das zwar, dass die Beschwerden in dem Sinne «tumorassoziiert» sind, als dass sie zeitgleich mit einer Tumorerkrankung bzw. deren -therapie aufreten, aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie dadurch verursacht werden.

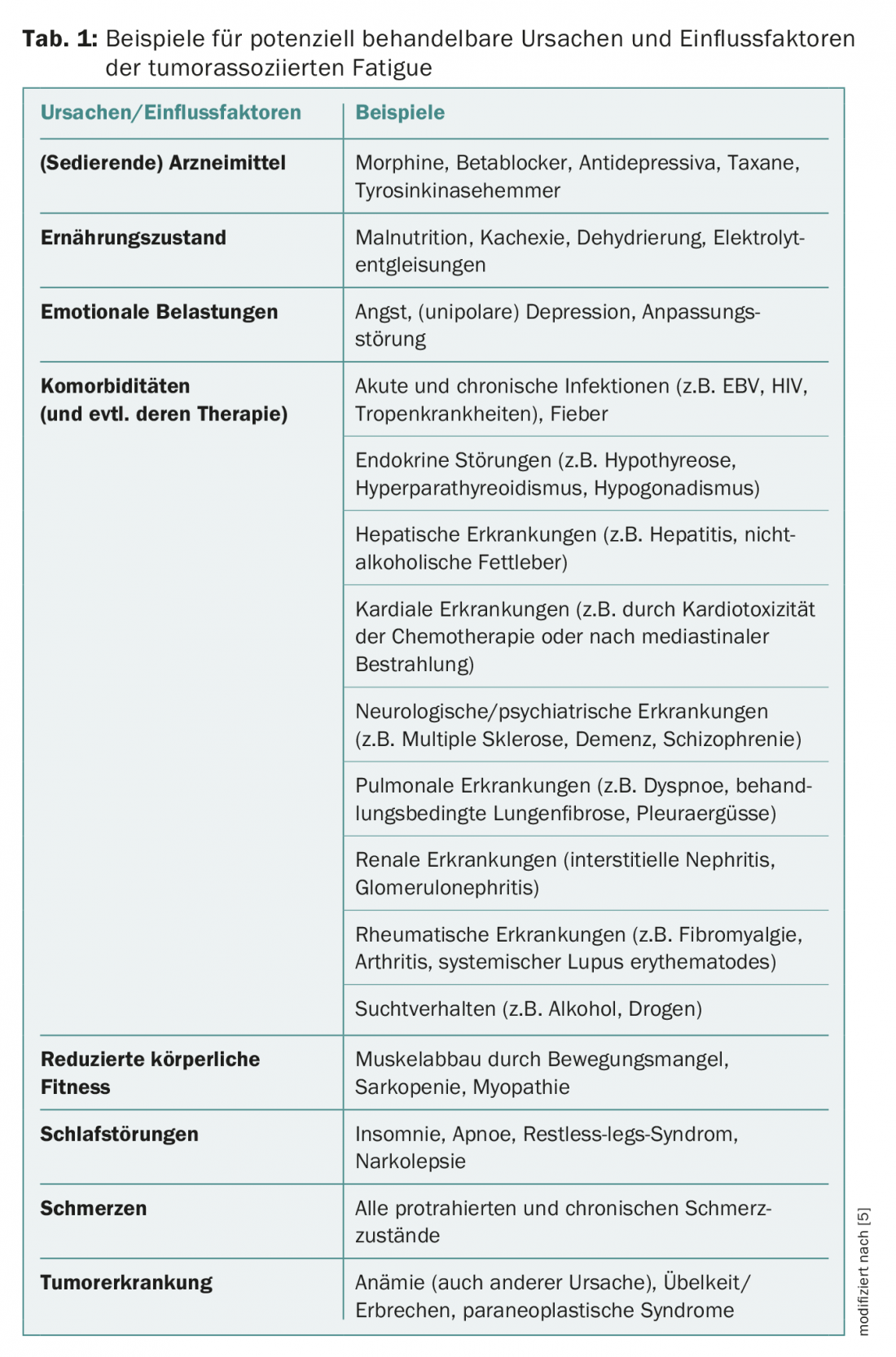

Klagt ein Patient über Müdigkeit und Erschöpfung, wird man sich wahrscheinlich fragen, ob diesen Symptomen vielleicht ein (bisher unentdecktes) Fortschreiten der Tumorerkrankung zugrunde liegt oder ob die laufende Tumortherapie dafür verantwortlich sein könnte. Dementsprechend wird man allenfalls die nötigen diagnostischen Schritte einleiten. Aber um auch ausserhalb des Tumorgeschehens angesiedelte Ursachen zu identizieren (und eventuell kausal behandeln zu können), sollte die Diagnostik der tumorassoziierten Fatigue immer auch Differenzialdiagnostik sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Tumor-Fatigue als komplexes, multikausales Geschehen gilt, und dass bei den meisten Patienten gleichzeitig mehrere Ursachen oder Einflussfaktoren vorhanden sein können [1]. Differenzialdiagnostisch relevante (Mit-) Ursachen und Einflussfaktoren der tumorassoziierten Fatigue können beispielsweise sedierende Arzneimittel, emotionale Belastungen und Komorbiditäten sein (Tab. 1).

Im Rahmen der Differenzialdiagnostik ist es darüber hinaus sinnvoll, eine Abgrenzung von anderen in der ICD-10 beschriebenen Fatiguezuständen wie dem postviralen Erschöpfungssyndrom, Neurasthenie oder einem Burnout-Syndrom vorzunehmen [4]. Auch das chronische Fatigue-Syndrom (CFS) kommt prinzipiell in Betracht.

Diagnostik und Differenzialdiagnostik

Die Komplexität der Situation erfordert ein differenziertes diagnostisches Vorgehen (Abb. 1). Speziell zur Therapieplanung ist es erforderlich, Patienten mit behandelbaren Ursachen und Einflussfaktoren von denjenigen zu unterscheiden, bei denen konkrete Ursachen/Einflussfaktoren nicht identiziert werden können. Erstere sollten – soweit möglich – kausal therapiert werden (evtl. zusätzlich auch symptomatisch), letztere erhalten nur Vorschläge für eine symptomatische Therapie [1].

Fatigue-Screening

In der aktuellen Fatigue-Leitlinie des National Comprehensive Cancer Network (NCCN) steht: «All patients should be screened for fatigue at their initial visit, at regular intervals during and following cancer treatment, and as clinically indicated» [5]. Das Screening dient dazu, mit geringem Aufwand Patienten herauszufiltern, die möglicherweise an klinisch relevanter tumorassoziierter Fatigue leiden und die dadurch beeinträchtigt sind.

Entsprechend einem Vorschlag des NCCN 2013 kann man dazu eine numerische Skala von 0–10 einsetzen. Ein Schwellenwert von 4 (für Intensität) und von 5 (für Beeinträchtigung) gilt als klinisch relevant [1]. In Anlehnung an Kenneth L. Kirsh und Kollegen kann das Fatigue-Screening auch mit einer kurzen Frage («Sind Sie ständig oder sehr häufig müde, ohne dass es dafür einen Grund gibt?») und/oder mit Fragebögen erfolgen [6].

Anamnese

Da tumorassoziierte Fatigue ein subjektives Geschehen ist, das vor allem durch Selbstauskünfte der Patienten erfasst wird, gilt die Anamnese als wichtigster Baustein im diagnostischen Prozess [1]. Die Exploration verschiedener Anamnese-Themen wie der aktuellen Beschwerden und früherer Erfahrungen mit Erschöpfungszuständen hat sich im klinischen Alltag als nützlich erwiesen (Abb. 1).

Diagnostisch recht ergiebig ist die Frage nach dem ersten Auftreten der Fatigue-Symptomatik und der Situation, in der die Beschwerden begonnen haben. Berichtet ein Patient beispielsweise, dass die Müdigkeit erstmals acht Jahre vor der Erstdiagnose seiner Tumorerkrankung auftrat und dass bei ihm damals auch Multiple Sklerose diagnostiziert worden sei, ist es eher unwahrscheinlich, dass den Beschwerden (nur) tumorassoziierte Fatigue zugrunde liegt. Die Frage nach dem Verlauf der Beschwerden (Art, Intensität, Verbesserung, Verschlechterung) kann dann zur weiteren Klärung beitragen.

Auch die Frage nach erlebten Unterschieden zur «Alltagsmüdigkeit» kann diagnoseweisend sein: Nahezu alle Patienten mit tumorassoziierter Fatigue sind imstande, ihre derzeitigen Beschwerden der Müdigkeit von anderen Erschöpfungszuständen klar abzugrenzen [7]. In aller Regel geben sie auch an, einen Erschöpfungszustand wie den jetzigen vor ihrer Tumorerkrankung noch nie erlebt zu haben.

Bei der Frage nach der aktuellen Medikation sollte nicht nur nach verschreibungspflichtigen, sondern auch nach anderen Medikamenten (einschliesslich Komplementärmedizin) gefragt werden, um ggf. auch pharmakodynamische Wechselwirkungen als (Mit-) Ursache für die Müdigkeitssymptomatik bedenken zu können.

Fragebögen zur Tumor-Fatigue

Drei Fragebögen, speziell zur Erfassung von tumorassoziierter Fatigue, wurden für den deutschen Sprachraum validiert und können daher zur Absicherung der Diagnose (z.B. innerhalb eines Begutachtungsverfahrens) herangezogen werden (Tab. 2). Alle drei Fragebögen haben gute psychometrische Eigenschaften und können im Praxisalltag schnell und einfach eingesetzt werden. Darüber hinaus steht seit kurzem das Fatigue-Modul der EORTC, der EORTC QLQ-FA 13, für den Einsatz in Studien zur Verfügung [8].

ICD-10-Kriterien zur tumorassoziierten Fatigue

Zur Diagnostik der tumorassoziierten Fatigue wurden von der «Fatigue-Coalition» um David Cella erstmals ICD-10-Kriterien vorgeschlagen, die jedoch bisher in der ICD trotz aller Bemühungen noch nicht berücksichtigt worden sind (Tab. 3) [9]. Mithilfe dieser Kriterien kann die Diagnose gestellt werden, wenn der Patient mindestens 6 von 11 Symptomen bejaht und wenn diese Symptome innerhalb der letzten vier Wochen während einer Periode von 14 Tagen fast täglich aufgetreten sind. Dabei muss eines der Symptome deutliche Müdigkeit sein, die in keinem angemessenen Verhältnis zu vorheriger Anstrengung steht. Um die Diagnose «tumorassoziierte Fatigue» stellen zu können, muss sich der Betroffene zudem durch die Müdigkeit eingeschränkt fühlen und die Symptome müssen Folge der Tumorerkrankung bzw. ihrer Behandlung sein.

Aus einer aktuellen systematischen Übersichtsarbeit geht hervor, dass die Kriterien zwar einer Revision bedürfen, dass sie aber reliabel und valide sind. Unklar ist beispielsweise, ob zur Diagnosestellung bei Kriterium A wirklich sechs Symptome erforderlich sind [10]. Zudem fehlt der wissenschaftliche Nachweis dafür, dass die Symptome innerhalb von vier Wochen an 14 aufeinanderfolgenden Tagen aufgetreten sein müssen. Die klinische Erfahrung zeigt, dass es Patienten gibt, die dieses Kriterium nicht erfüllen, aber dennoch Tumor-Fatigue haben.

Fatigue-Tagebuch und Echtzeitmessung

Hilfreich zur Diagnosestellung und zur Therapieplanung kann es sein, Patienten zu bitten, ein Fatigue-Tagebuch zu führen, in dem sie (z.B. anhand der Skala von 0–10) zu festgelegten Tageszeiten angeben, wie müde sie sich im Moment fühlen und in welcher Alltagssituation sie sich befinden. Dies kann im Sinne einer Echtzeitmessung («Ecological Momentary Assessment» [EMA]) auch mit einem «elektronischen Tagebuch» erfolgen, in das der Patient mehrmals täglich auf ein akustisches Signal hin einträgt, wie müde er sich momentan fühlt [11]. Die persönlichen Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise sind gut [12].

Körperliche Untersuchung, Labor und weiterführende Diagnostik

Diagnoseweisende organische Befunde und Laborparameter sind nicht bekannt. Wenn durch (ausführliche) Anamnese, körperliche Untersuchung und orientierende Basislaboruntersuchung keine zugrunde liegenden Funktionsstörungen aufgedeckt werden, sind weiterführende Labor- und apparative Untersuchungen selten ergiebig [1].

Haben sich aus den bisherigen diagnostischen Schritten z.B. Hinweise auf Funktionsstörungen ergeben, sollten diese mit geeigneten diagnostischen Methoden abgeklärt werden.

Tumor-Fatigue oder Depression?

Da Erschöpfung ein zentrales Symptom von depressiven Störungen ist, sollte immer auch untersucht werden, ob sich die Beschwerden der Patienten auf eine unipolare Depression zurückführen lassen. Dazu kann man z.B. prüfen, ob der Patient eher die ICD-10-Kriterien für Depressionen oder die ICD-10-Kriterien für tumorassoziierte Fatigue erfüllt [13]. Der (ergänzende) Einsatz von geeigneten Depressions- und CrF-Fragebögen kann ebenso bei der Differenzierung helfen wie die Frage nach Antrieb und Motivation. Bei Patienten mit tumorassoziierter Fatigue sind Antrieb und Motivation häufig vorhanden, während diese depressiven Patienten oft fehlen [4]. Typische Patientenäusserungen sind: «Ich will doch, aber es geht nicht», aber auch: «Ich will nicht mehr, weil ich immer wieder erlebt habe, dass ich es ja doch nicht schaffe.» Die Frage «Sind Sie traurig, weil Sie so müde sind, oder gibt es dafür auch andere Gründe?» kann nützlich sein. Immer ist im Hinterkopf zu behalten, dass es Patienten gibt, die sowohl an tumorassoziierter Fatigue als auch an einer unipolaren Depression leiden.

Kognitive Beeinträchtigungen

Die tumorassoziierte Fatigue kann sich auch auf kognitiver Ebene manifestieren. Davon betroffene Patienten klagen über Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit wie z.B. Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Die Abgrenzung zum «Chemobrain» ist unscharf und bedarf der wissenschaftlichen Klärung. Auch wenn die subjektiv erlebten Beschwerden nicht immer mit dem Ergebnis kognitiver Leistungstests übereinstimmen, sollten die Beschwerden ernst genommen und entsprechend abgeklärt werden [14,15].

Für die Arbeitsgemeinschaft Supportive Massnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin der Deutschen Krebsgesellschaft (ASORS). www.asors.de

Zweitabdruck mit Genehmigung von Springer Medizin. Erschienen in: Im Focus Onkologie 2013; 16(7-8): 40–44.

Literatur:

- Horneber M, et al.: Tumor-assoziierte Fatigue: Epidemiologie, Pathogenese, Diagnostik und Therapie. Dtsch Arztebl Int 2012; 109(9): 161–172.

- Trajkovic-Vidakovic M, et al.: Symptoms tell it all: A systematic review of the value of symptom assessment to predict survival in advanced cancer patients. Crit Rev Oncol Hematol 2012; 84(1): 13–48.

- Jason LA, et al.: What is fatigue? Pathological and nonpathological fatigue. PM R 2010; 2(5): 327–331.

- Heim ME, Feyer P: Das tumorassoziierte Fatigue-Syndrom. Journal Onkologie 2011(01): 42–47.

- National Comprehensive Cancer Network: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Cancer-Related Fatigue. www.nccn.org/professionals/ physician_gls/pdf/fatigue.pdf.

- Kirsh KL, et al.: I get tired for no reason: a single item screening for cancer-related fatigue. J Pain Symptom Manage 2001; 22(5): 931–937.

- Fischer I, et al.: Das tumor-assoziierte Erschöpfungssyndrom aus Sicht der Patienten: Eine qualitative Studie. 2012 (unveröffentlichte Daten).

- Weis J, et al.: Development of an EORTC quality of life phase III module measuring cancerrelated fatigue (EORTC QLQ–FA13). Psychooncology 2013; 22(5): 1002–1007.

- Cella D, et al.: Progress toward guidelines for the management of fatigue. Oncology (Williston Park) 1998; 12(11A): 369–377.

- Donovan KA, et al.: A systematic review of research using the diagnostic criteria for cancer-related fatigue. Psychooncology 2013; 22(4): 737–744.

- Hacker ED, Ferrans CE: Ecological momentary assessment of fatigue in patients receiving intensive cancer therapy. J Pain Symptom Manage 2007; 33(3): 267–275.

- Fischer I, et al.: Actigraphy and ecological momentary assessment of fatigue in cancer outpatients. Onkologie 2010; 33 (Suppl. 6): 179.

- Fischer I, Rüer JU: Tumor-assoziierte Fatigue oder Depression? neuro aktuell 2013; 7: 23.

- Pullens MJ, et al.: Subjective cognitive dysfunction in breast cancer patients: a systematic review. Psychooncology 2010; 19(11): 1127–1138.

- Bartsch HH, Weis J: Kognitive Dezite als Folgestörungen onkologischer Therapien: Diagnostik, klinische Aspekte und Therapieansätze. Im Focus Onkologie 2011; 14(6): 43–49.

- Kröz M, et al: Validation of the German version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). Eur J Cancer Care (Engl) 2008; 17(1): 33–41.

- Radbruch L: Validation of the German Version of the Brief Fatigue Inventory. J Pain Symptom Manage 2003; 25(5): 449–458.

- Glaus A, Müller S: Messung der Müdigkeit bei Krebskranken im Deutschen Sprachraum: Die Entwicklung des Fatigue Assessment Questionnaires. Die Pflege 2001; 14(3): 161–170.

- Cella D, et al.: Cancer-related fatigue: prevalence of proposed diagnostic criteria in a United States sample of cancer survivors. J Clin Oncol 2001; 19(14): 3385–3391.

- de Vries U, et al.: Tumorbedingte Fatigue. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie 2009; 17(4): 170–184.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2016; 4(3): 20–24

Autoren

- Dr. phil. Irene Fischer

Publikation

- INFO ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE

Comments are closed.