Osteoporose führt durch den Abbau von Knochenmasse und -dichte zu einem erhöhten Frakturrisiko. Die Therapieindikation basiert im Wesentlichen auf Frakturen in der Vorgeschichte, Knochendichte (DXA) und individuellen Risikofaktoren. Die für medikamentöse Massnahmen massgeblichen Cut-off Werte der DXA-Messung sind alters- und geschlechtsabhängig. Durch die heute verfügbaren antiresorptiven und osteoanabolen Medikamente kann das Frakturrisiko effektiv gesenkt werden.

Für die Frage, welcher Patient wie diagnostiziert und behandelt werden sollte, gebe es gute und regelmässig aktualisierte Leitlinien des Dachverbands Osteologie (DVO), so Univ.-Prof. Dr. med. Martin Fassnacht, Leiter der Endokrinologie und Diabetologie, Uniklinikum Würzburg [1,2]. Der DVO ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss wissenschaftlicher Fachgesellschaften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz [2]. Osteoporose eine häufige, die Lebensqualität erheblich beeinträchtigende Erkrankung. Bezüglich allgemeiner prophylatischer Massnahmen gilt, dass man den bekannten Risikofaktoren bestmöglich entgegenwirken sollte, so der Referent. Wer sich viel bewegt und sein Skelett beansprucht, fördert dadurch Prozesse, welche den Aufbau der Knochendichte anregen. Bei Untergewicht (ab 65 Jahren bei einem BMI <20) ist auf eine ausreichende Kalorienzufuhr zu achten. Überaus wichtig ist ausserdem eine – idealerweise über die Ernährung gedeckte – ausreichende Calciumzufuhr (100 mg/d), da dies die Stabilität des Knochengewebes begünstigt [1]. Auch eine adäquate Versorgung mit Vitamin D gilt es sicherzustellen, da dies die Aufnahme von Calcium und dessen Einbau in die Knochen fördert. Insbesondere in den Wintermonaten reicht die durch die Ernährung zugeführte und mit Hilfe des Sonnenlichts vom Körper selbst produzierte Menge an Vitamin D nicht immer aus. Bei hohem Sturz-/Frakturrisiko ist die Gabe von 800–1000 IE Vitamin D3/d sinnvoll [1]. Was kann man neben diesen Massnahmen prophylaktisch sonst noch tun? Da sich Nikotinkonsum negativ auswirkt auf das Osteoporoserisiko, sollte darauf verzichtet werden. Bei Patienten, welche frakturbegünstigenden Medikamente einnehmen (z.B. Glukokortikoide, Antidepressiva, Neuroleptika, Protonenpumpenhemmer), wird zu einer regelmässigen Nutzen-Risiko-Bewertung dieser Medikation geraten.

Wann besteht die Indikation für spezifische Osteoporose-Medikation?

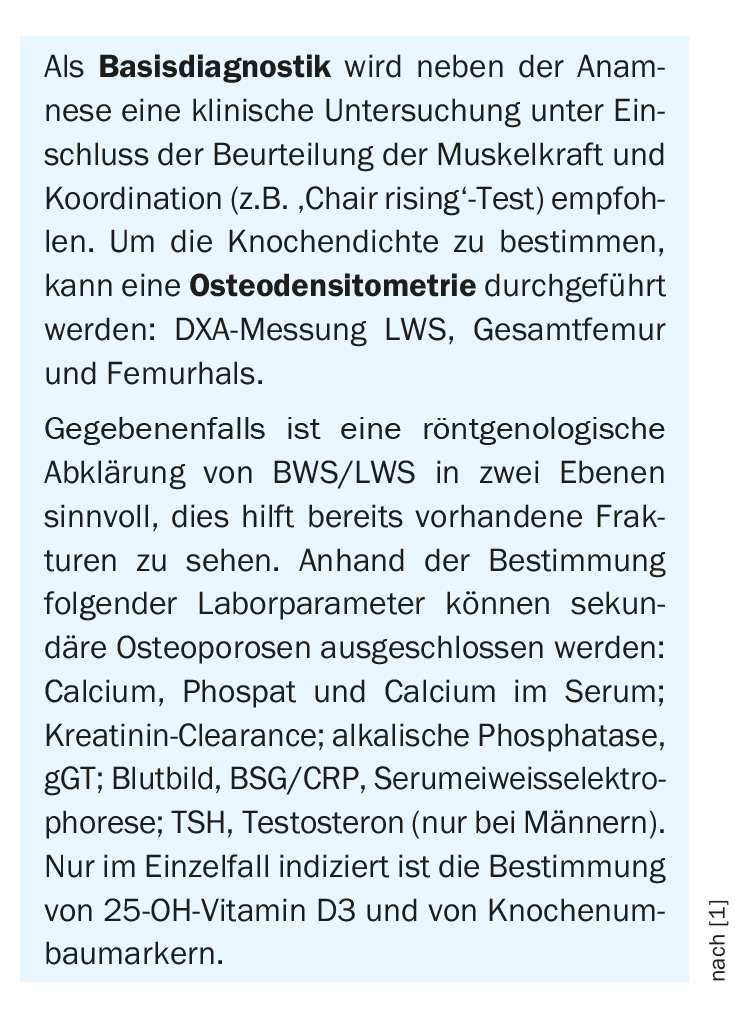

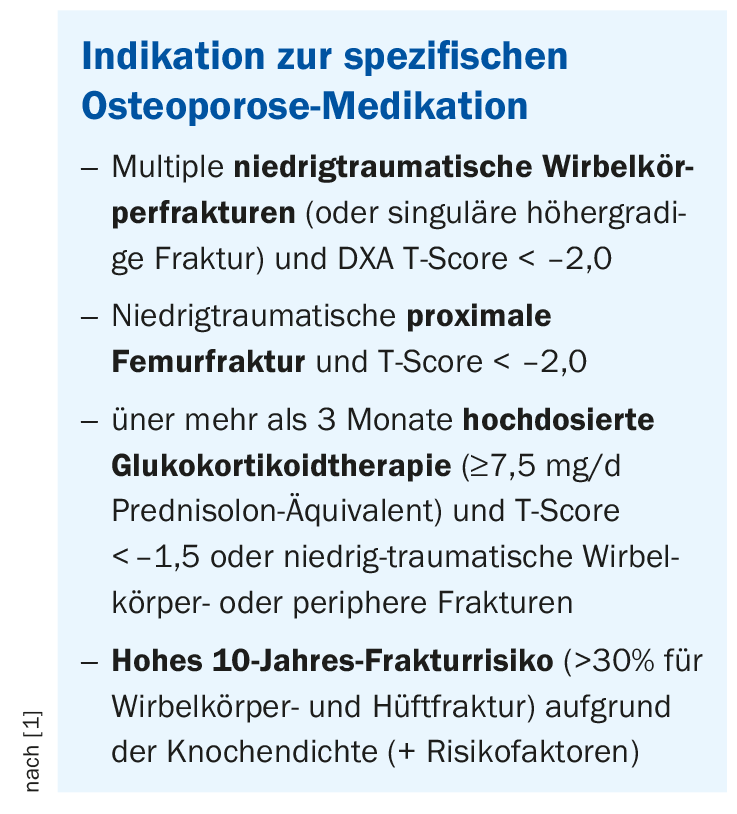

Eine 77-jährige bisher rüstige Frau ist vor wenigen Wochen im Garten gestolpert und hat sich den Schenkelhals gebrochen. Nach der Reha kommt sie in die Praxis mit der Frage: «Was kann ich jetzt tun, damit ich mir nicht den anderen Oberschenkel auch noch breche?». Im Rahmen einer basisdiagnostischen Abklärung (Kasten) ist eine Osteodensitometrie durchzuführen, um die Knochendichte zu bestimmen. Die für die medikamentöse Primärprophylaxe massgeblichen Cut-off Werte der Knochendichte (T-Werte) sind alters- und geschlechtsabhängig. «Der T-Score ist immer der Score im Vergleich zur Population der 20–40-Jährigen, während der z-Score der Score für Gleichaltrige ist», erklärt Prof. Fassnacht. Bei niedrigtraumatischer proximaler Femurfraktur ist ein T-Score <2,0 eine Indikation für Osteoporose-spezifische Medikamente. Dasselbe gilt für multiple niedrigtraumatische Wirbelkörperfrakturen (oder singuläre höhergradige Frakturen) und bei hochdosierter Langzeit-Glukokortikoidtherapie (>3 Monate, ≥7,5 mg/d Prednisolon-Äquivalent) und einem T-Score < –1,50. Ausserdem sind Osteoporose-spezifische Medikamente indiziert bei hohem 10-Jahres-Frakturrisiko (>30% für Wirbelkörper- und Hüftfraktur) aufgrund der Knochendichte und gewissen Risikofaktoren (Kasten).

Antiresorptive Wirkstoffe und Denosumab als erste Wahl

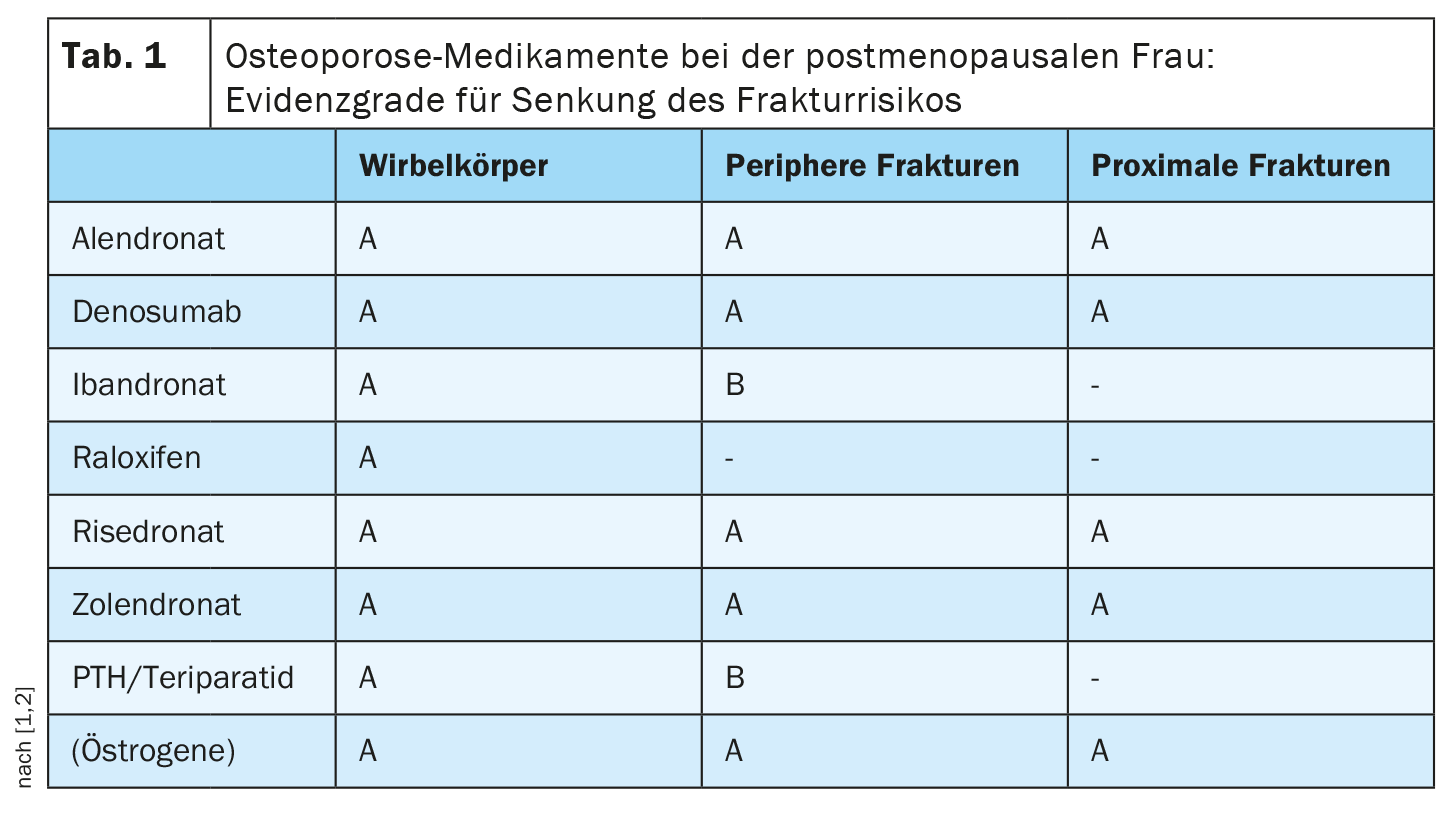

Das Frakturrisiko könne durch Osteoporose-spezifische Medikamente sehr effektiv gesenkt werden, so der Referent. Die heutzutage verfügbaren Wirkstoffe lassen sich als antiresorptiv (hemmen den Knochenabbau), osteoanabol (fördern den Knochenaufbau) oder dual wirksam klassifizieren. Bisphosphonate (Alendronat, Ibandronat, Risedronat, Zoledronat) und Denosumab zählen zu den Antiresorptiva und seien weiterhin klar Medikamente der ersten Wahl, führte Prof. Fassnacht aus. Einen Evidenzgrad A zur Senkung des Risikos für proximale Femurfrakturen und periphere Frakturen haben gemäss Leitlinie mehrere Wirkstoffe aus verschiedenen Substanzklassen (Tab. 1).

Die Number needed to treat (NNT) ist mit 13–22 sehr niedrig. Es sei wichtig, die Behandlungsmöglichkeiten und eventuelle Bedenken bezüglich Nebenwirkungsrisiken mit dem Patienten zu besprechen. Das Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen kann durch die richtige Einnahme der Medikamente verringert werden. Kiefernekrose ist häufig eine Hauptsorge seitens der Ärzte, wobei die Häufigkeit (1:100 000) sehr gering ist. Eine Zahnarzt-Kontrolle vor Therapiebeginn ist eventuell sinnvoll. Im Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass nach jeweils 3 bis 5 Jahren Therapiedauer eine Nutzen-Risiko-Evaluation der Osteoporose-spezifischen Medikation vorgenommen werden sollte.

Literatur:

- «Osteoporose», Univ.-Prof. Dr. med. Martin Fassnacht, freshup Hausarztmedizin, Endokrinologie 1, 16.12.2022.

- S3-Leitlinie Prophylaxe, Diagnostik und Therapoe der Osteoporose, Dachverband der Deutschsprachigen Wissenschaftlichen Osteologischen

Gesellschaften (DVO), AWMF-Register-Nr.: 183/00, https://dv-osteologie.org/osteoporose-leitlinien, (letzter Abruf 10.01.2023)

HAUSARZT PRAXIS 2023; 18(1): 24–25

Autoren

- Mirjam Peter, M.Sc.

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.