Bei Typ-2-Diabetikern sollte in regelmässigen Abständen die Nierenfunktion überprüft werden. Heutzutage stehen moderne Behandlungsansätze zur Verfügung, welche das Fortschreiten einer diabetischen Nephropathie verlangsamen können. Wenn ein frühzeitiger Einsatz von SGLT-2-Inhibitoren nicht zu der erwünschten Verbesserung führt, ist alternativ ein GLP-1-RA oder eine Kombination mit weiteren Wirksubstanzen (z.B. Finerenon) in Betracht zu ziehen.

Typ-2-Diabetes zählt im Langzeitverlauf zu den häufigsten Ursachen für die Entwicklung einer chronischen Niereninsuffizienz (Chronic kidney disease, CKD) [1]. «Wir wissen, dass die Einschränkung der Nierenfunktion und insbesondere die frühe CKD statistisch gesehen zu einer dramatischen Verkürzung der Lebenserwartung führt», berichtete Prof. Dr. med. Sebastian Meyhöfer, Direktor des Instituts für Endokrinologie und Diabetes sowie Leiter des Bereichs Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechselmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (D) [2]. CKD begünstigt eine arterielle Hypertonie und ist ein relevanter kardiovaskulärer Risikofaktor [3]. Überdies zählen renale Anämie, metabolische Azidose, Hyperkaliämie, renale Osteopathie sowie Gefässverkalkung aufgrund von Hypokalzämie und Hyperphosphatämie zu den Komplikationen einer CKD [3].

Wie häufig sind Typ-2-Diabetiker auf CKD zu screenen?

Eine regelmässige Kontrolle relevanter diagnostischer Parameter zur Überprüfung der Nierenfunktion ist bei Typ-2-Diabetes (T2D) sehr wichtig, um eine CKD möglichst frühzeitig zu erkennen und durch eine adäquate Behandlung der Progression entgegenzuwirken. Es wird empfohlen, mindestens einmal jährlich auf eine Albuminurie zu untersuchen, zusätzlich soll die eGFR (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate) bestimmt werden [4]. Bei einem positiven Befund bezüglich eGFR (<60 ml/min pro 1,73 m2) oder Albuminurie (UACR ≥30 mg/g) ist die Untersuchung nach einem bestimmten Zeitraum zu wiederholen [5]. Wenn über mindestens 3 Monate eine reduzierte GFR oder eine relevante Albuminausscheidung im Urin nachweisbar ist, liegt eine chronische Niereninsuffizienz vor [6].

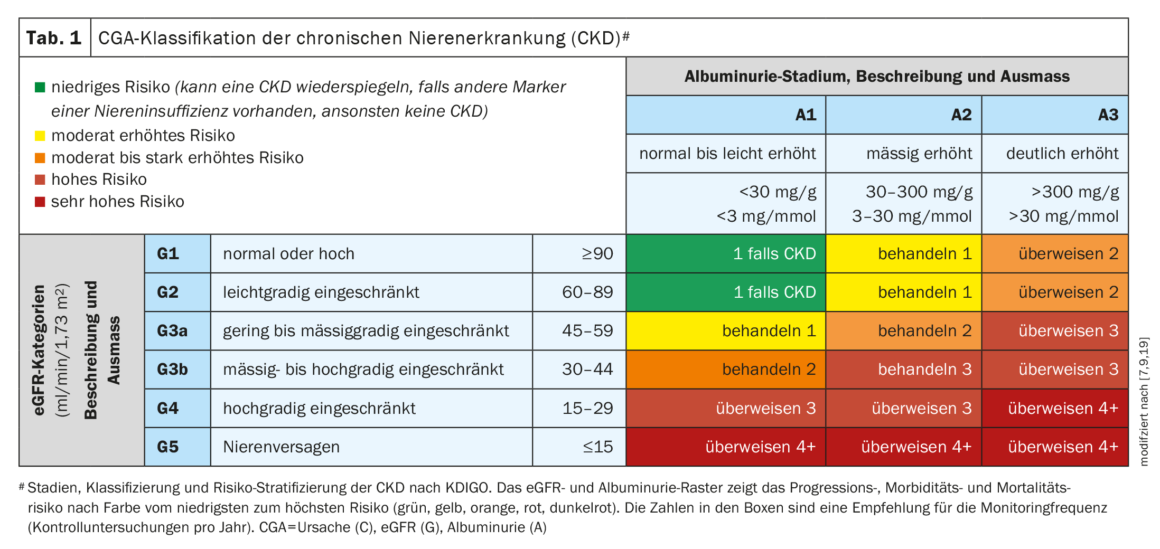

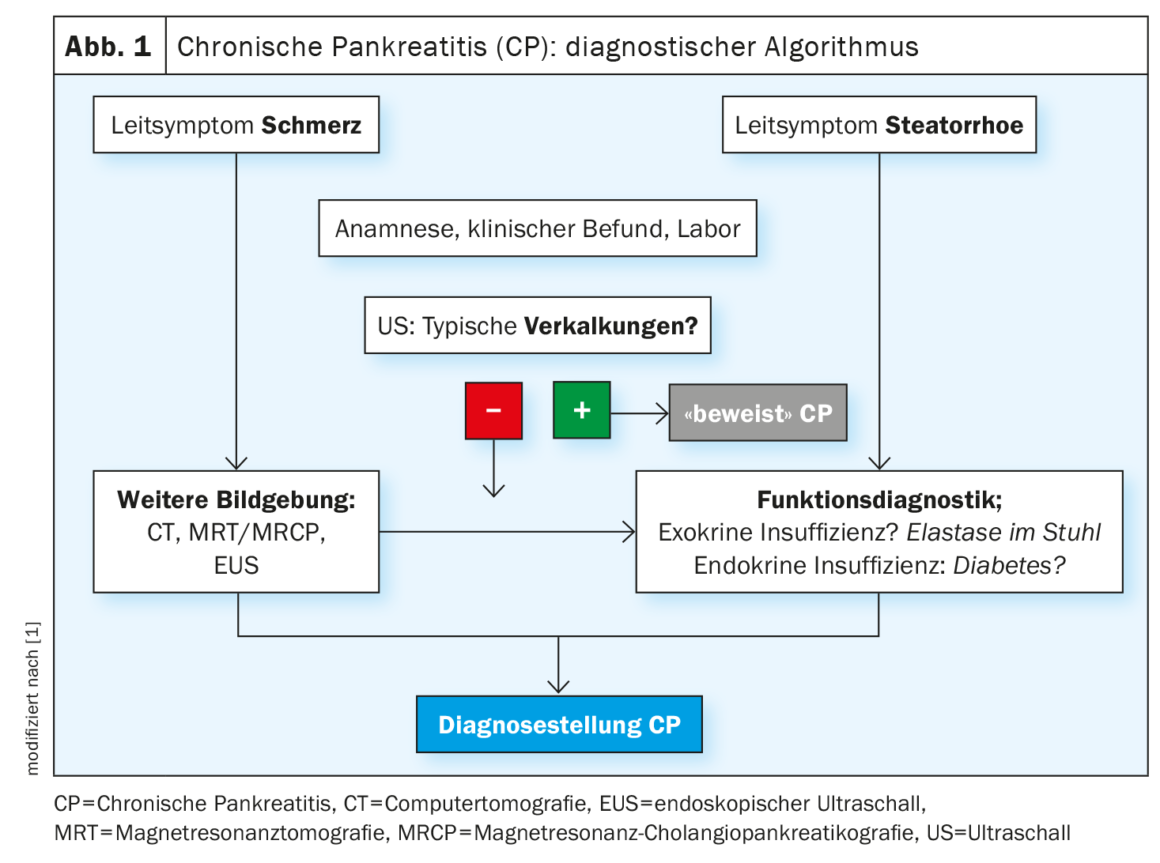

Auch die Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie empfiehlt, Patienten mit Diabetes Typ 2 mindestens einmal jährlich auf das Vorliegen einer CKD zu screenen [7,8]. Das Ausmass einer Nierenfunktionseinschränkung lässt sich anhand des CGA-Schemas klassifizieren: Ursache (engl. Cause), GFR-Kategorie (G1–G5), Albuminurie-Kategorie (A1–A3) [7,9]. Das CGA-Schema ist in Tabelle 1 dargestellt und der empfohlene Screening-Algorithmus in Abbildung 1 kompakt zusammengefasst.

SGLT-2-i: Dapagliflozin und Empagliflozin schützen die Niere

In aktuellen Leitlinien zur Therapie des T2D haben die GLP$-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) und die SGLT&-2-Inhibitoren (SGLT-2-i) aufgrund des mehrfach bewiesenen organprotektiven Zusatznutzens einen grossen Stellenwert. Wenn bei Patienten mit T2D alleinige Lebensstilmassnahmen nicht ausreichend sind, soll gemäss der deutschen Nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) zunächst eine kardiorenale Risikoabschätzung vorgenommen werden [2,10]. Liegt eine klinisch relevante kardiovaskuläre/kardiorenale Vorerkrankung vor, wird empfohlen, gleich zu Beginn der medikamentösen Therapie Metformin mit einem SGLT-2-i oder einem GLP-1-RA zu kombinieren**. «Die Substanz wählen wir nach dem entsprechenden Risikoendpunkt aus», so Prof. Meyhöfer [2]. Bei Diabetikern mit chronischer Niereninsuffizienz wird der Einsatz von SGLT-2-i favorisiert [3]. «Für alle Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung bis zu einer eGFR von 20 ml/min konnte gezeigt werden, dass SGLT-2-Inhibitoren hocheffizient sind, sowohl für die Endpunkte der Niere, aber auch für die Kombination aus kardiovaskulärem Tod und Dialysepflichtigkeit», erläuterte Univ.-Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke, Leiterin Schwerpunkt Nephrologie, Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (D) [11]. Unter anderem konnte der nephroprotektive Benefit von Dapagliflozin in der Studie DAPA-CKD-(«Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease») eindrucksvoll belegt werden. Das wichtigste Outcome der Studie war, dass der Einsatz von Dapagliflozin bei CKD-Patienten mit und ohne T2D mit einer Risikoreduktion bezüglich Nierenversagen und Hospitalisation assoziiert war [12,13]. Aber auch zu Empagliflozin liegen inzwischen relevante Wirksamkeitsbelege vor. In der EMPA-KIDNEY («Study of Heart and Kidney Protection with Empagliflozin»)-Studie konnte ein kardio- und nephroprotektiver Nutzen in allen eGFR-Kategorien gezeigt werden [14,15].

$ GLP=Glucagon-like Peptide

& SGLT=sodium-glucose cotransporter

** In einem aktuellen Positionspapier der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED) wird vorgeschlagen, bei allen T2D-Patienten, unabhängig vom kardiorenalen Risiko, gleich zu Beginn Metformin entweder mit einem SGLT-2-i oder einem GLP-1-RA zu kombinieren [20].

Kombinierbare Behandlungsansätze zur Verlangsamung der CKD

Die Behandlung der CKD bei T2D adressiere hämodynamische Faktoren (erhöhter Blutdruck und/oder intraglomerulärer Druck), metabolische Aspekte (schlechte glykämische Kontrolle) und entzündlich-fibrotische Faktoren, erklärte Prof. Meyhöfer [2]. SGLT-2-i beeinflussen sowohl hämodynamische als auch metabolische Faktoren. Bei Nichterreichen der Zielwerte oder bei Unverträglichkeit kann alternativ ein GLP-1-RA eingesetzt werden. Für eine weitere Therapieeskalation gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Patienten mit Albuminurie und Hypertonie empfiehlt die aktuelle KDIGO-Leitlinie eine Renin-Angiotensin-Aldosteron-(RAAS)-Blockade [16]. Bei hohem Restrisiko für ein Fortschreiten der CKD und für kardiovaskuläre Ereignisse bzw. bei persistierender Albuminurie (>30 mg/g) kann ein nicht-steroidaler Mineralkortikoid-Rezeptorantagonist (MRA) in Betracht gezogen werden. Finerenon ist aktuell der einzige nicht-steroidale MRA mit einem erwiesenen nierenschützenden und kardiovaskulären Nutzen. Dass Finerenon die Progression der diabetischen Nierenkrankheit bremsen kann, zeigten die Studien FIDELIO-DKD (Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease), FIGARO-DKD (Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease) und die darauf basierende Analyse FIDELITY [16–18].

Kongress: Diabetologie grenzenlos

Literatur:

- Deutsche Nierenstiftung: Diabetes und Nierenerkrankungen, www.nierenstiftung.de/fuer-betroffene/niere-a-bis-z/diabetes-und-nierenerkrankungen, (letzter Abruf 23.03.2023)

- «Kardio-renal-metabolisches Syndrom, Pathophysiologie und aktuelle Therapieoptionen. Aus Sicht der Diabetologie», Prof. Dr. med. Sebastian Meyhöfer. Diabetologie grenzenlos, 03.02.2023.

- «Chronische Niereninsuffizienz», www.medix.ch/wissen/guidelines/chronische-niereninsuffizienz, Zuletzt revidiert: 01/2021. Letzte Änderung: 02/2023, (letzter Abruf 23.03.2023)

- Landgraf R, et al.: Therapy of Type 2 Diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2022 Sep;130(S 01): S80-S112. doi: 10.1055/a-1624-3449.

- «Rationelle Labordiagnostik zur Abklärung Akuter Nierenschädigungen und Progredienter Nierenerkrankungen», interdisziplinäre s2-Leitlinie, 2021,

https://register.awmf.org, (letzter Abruf 23.03.2023) - Greite R, Schmidt-Ott K: Was ist gesichert in der Therapie der chronischen Nierenerkrankung? [What is confirmed in the treatment of chronic kidney disease?]. Inn Med (Heidelb) 2022; 63(12): 1237–1243.

- Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie, www.swissnephrology.ch/wp/wp-content/uploads/2021/11/161121_SGN_Pocketguide_CKD_Web_A4_d.pdf, (letzter Abruf 23.03.2023)

- SGED: GDMD Kriterien für ein «gutes» Disease Management Diabetes in der Grundversorgung, www.sgedssed.ch/fileadmin/user_upload/6_Diabetologie/64_Ressourcen_Hausarzt/Diabetes_Kriterien_2017_SGED_def.pdf, (letzter Abruf 23.03.2023)

- American Diabetes Association. 5. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care 2021 Jan; 44(Suppl 1): S53–S72.

- Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Typ-2-Diabetes – Teilpublikation, 2. Auflage, 25. März 2021.

- «Kardio-renal-metabolisches Syndrom, Pathophysiologie und aktuelle Therapieoptionen. Aus Sicht der Nephrologie», Univ.-Prof. Dr. med. Julia Weinmann-Menke. Diabetologie grenzenlos, 03.02.2023.

- Heerspink HJL, et al.: Rationale and protocol of the Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes in Chronic Kidney Disease (DAPA-CKD) randomized controlled trial. Nephrol Dial Transplant 2020; 35(2): 274–282.

- Heerspink HJL, et al.: DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2020; 383(15): 1436–1446.

- Bakris G, et al.: Effects of Canagliflozin in Patients with Baseline eGFR <30 ml/min per 1.73 m2: Subgroup Analysis of the Randomized CREDENCE Trial. Clin J Am Soc Nephrol. 2020; 15(12):1705–1714.

- Chertow GM, et al.: DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Effects of Dapagliflozin in Stage 4 Chronic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol 2021; 32(9): 2352–2361.

- Rossing P, et al.: Executive summary of the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence. Kidney Int 2022; 102(5): 990–999.

- Bakris GL, et al.: FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2020; 383(23): 2219–2229.

- Pitt B, et al.: FIGARO-DKD Investigators. Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2021; 385(24): 2252–2263.

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. Kidney Int 2013; 3(Suppl): 1–150.

- Gastaldi G, et al.: Summary: Swiss Recommendations of the Society for Endocrinology and Diabetes (SGED/SSED) for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus (2023), www.ksa.ch(letzter Abruf 23.03.2023)

HAUSARZT PRAXIS 2023; 18(4): 24–26

Autoren

- Mirjam Peter, M.Sc.

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.