Osteoporose ist eine weit verbreitete Stoffwechselerkrankung des Knochens, die häufig zu schmerzhaften Wirbelfrakturen führen kann. In diesem Artikel, der auf HAUSARZT PRAXIS basiert, erfahren Sie, wie Osteoporose entsteht, wie pathologische Frakturen der Wirbelsäule erkannt werden und welche modernen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ziel ist es, Ihnen als Patientin oder Patient ein besseres Verständnis für diese Erkrankung und deren Auswirkungen zu vermitteln.

Wie entstehen pathologische Wirbelfrakturen bei Osteoporose?

Pathologische Frakturen der Wirbelsäule werden oft zufällig bei bildgebenden Untersuchungen entdeckt, zum Beispiel im Rahmen einer Röntgenaufnahme oder Computertomografie. Diese Frakturen entstehen ohne eine adäquate Gewalteinwirkung, das heißt, sie treten bei alltäglichen Bewegungen oder leichten Belastungen auf. Die Ursache ist meist eine fortgeschrittene Osteoporose. Osteoporose ist eine Stoffwechselerkrankung des Knochens, bei der es zu einem Verlust an Knochensubstanz, -struktur und -funktion kommt. Dadurch steigt das Risiko für Knochenbrüche erheblich. Besonders betroffen sind die Wirbelkörper, da sie das Körpergewicht tragen und bei Osteoporose an Stabilität verlieren.

Bei bildgebenden Verfahren wie der quantitativen Computertomografie (QCT) können typische Veränderungen der Wirbelkörper sichtbar gemacht werden. Dazu gehören Einsenkungen der Grund- und/oder Deckplatten der Wirbel, die zu keil- oder fischwirbelartigen Deformierungen führen können. Diese Veränderungen sind ein Hinweis auf eine pathologische Fraktur. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass eine starke Demineralisierung (Entkalkung) des Skeletts nicht immer zwangsläufig zu einer Fraktur führen muss. Verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel endokrinologische oder hämatologische Störungen, können ebenfalls mit einer Entkalkung der Knochenstruktur einhergehen. In der medizinischen Praxis werden daher Differenzialdiagnosen erstellt, um andere Ursachen für die Wirbeldeformierungen auszuschließen.

Diagnose der Osteoporose: Von der Anamnese bis zur Knochendichtemessung

Osteoporose wird durch eine Kombination aus Anamnese (Erhebung der Krankengeschichte), klinischer Untersuchung, bildgebender Diagnostik und Densitometrie (Messung der Knochendichte) diagnostiziert. Zusätzlich werden Laborparameter wie der Hormonstatus, Vitamin-D-Spiegel und andere Werte des Knochenstoffwechsels bestimmt. Besonders wichtig ist die Bestimmung des Vitamin D, da dieses Vitamin eine zentrale Rolle im Kalziumstoffwechsel spielt. Ein Mangel an Vitamin D ist weit verbreitet und kann zu einem sekundären Hyperparathyreoidismus führen, einer Erkrankung, bei der die Nebenschilddrüsen vermehrt Parathormon produzieren, um den Kalziumspiegel im Blut zu regulieren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt eine übersichtliche Einteilung der Osteoporose bei Frauen, die in verschiedenen Tabellen dargestellt wird. Etwa 90% der Osteoporosefälle sind postmenopausal (nach den Wechseljahren) oder senil (altersbedingt). Diese beiden Formen unterscheiden sich in ihren diagnostischen Kriterien. Sekundäre Osteoporosen entstehen durch andere Grunderkrankungen, wie zum Beispiel gastrointestinale Erkrankungen mit Resorptionsstörungen, endokrinologische Veränderungen (zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen) oder hämatologische Probleme (Bluterkrankungen). Die Symptome von osteoporotischen Frakturen sind vielfältig: Sie reichen von chronischen Rückenschmerzen über akute Schmerzen bei frischen Brüchen bis hin zu sichtbaren Deformierungen der Wirbelsäule, wie dem sogenannten “Witwenbuckel” (eine nach vorne gekrümmte Haltung durch Wirbelverformungen).

Osteoporose stellt auch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Gesellschaft dar. Studien aus den späten 1990er Jahren zeigen, dass allein in den USA und Europa jährlich mehr als 23 Milliarden Dollar durch osteoporotische Frakturen verursacht werden. Besonders gefährlich sind Frakturen des Femurhalses (Oberschenkelhals), die mit einer erhöhten Sterblichkeit von 10 bis 20% einhergehen. Fast ein Fünftel der betroffenen Patienten wird zum Langzeitpflegefall. Deshalb ist die Prophylaxe (Vorbeugung) der Osteoporose von großer Bedeutung.

Bildgebende Verfahren und Knochendichtemessung: Was zeigen die Untersuchungen?

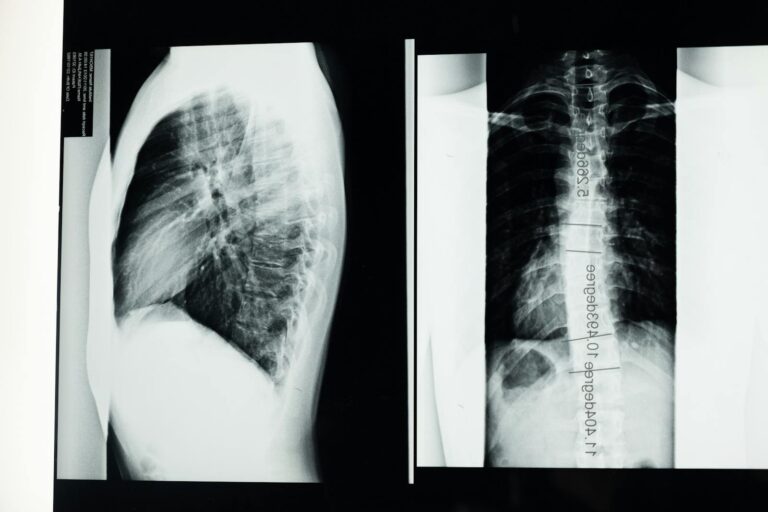

Die Diagnose einer Osteoporose und ihrer Folgen stützt sich auf verschiedene bildgebende Verfahren. Röntgenaufnahmen zeigen eine erhöhte Strahlentransparenz (die Knochen erscheinen heller), was auf eine verminderte Knochendichte hinweist. Besonders an der Brustwirbelsäule (BWS) und Lendenwirbelsäule (LWS) lassen sich Deformierungen wie Einsenkungen der Wirbelabschlussplatten erkennen. Oft berichten die Patienten nicht über ein auslösendes Trauma, was typisch für osteoporotische Frakturen ist. Mit Schnittbildverfahren wie der Computertomografie (CT) und der Magnetresonanztomografie (MRT) können diese Veränderungen noch genauer dargestellt werden. In der MRT ist ein Spongiosaödem (Wassereinlagerung im Knochenbälkchengewebe) ein sicheres Zeichen für eine frische Sinterung (Zusammenstauchung) des Wirbelkörpers bei Osteoporose.

Für die Quantifizierung der Knochendichte stehen heute mehrere Verfahren zur Verfügung. Die wichtigsten sind die Quantitative Computertomografie (QCT) und die Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA). Beide Methoden liefern wichtige Informationen über den Zustand des Knochenstoffwechsels und helfen, das Frakturrisiko einzuschätzen. Die Aussagekraft der Ergebnisse hängt jedoch auch von der Erfahrung des Untersuchers ab. Die sonografische Messung (Ultraschall) wird kritisch bewertet, da sie weniger genaue Ergebnisse liefert. Mit der Kernspintomografie (MRT) kann der Mineralsalzgehalt des Knochens nicht direkt gemessen werden.

Fallbeispiele: Wie zeigen sich osteoporotische Wirbelfrakturen in der Praxis?

Im Folgenden werden vier typische Fallbeispiele vorgestellt, die das breite Spektrum osteoporotischer Wirbelfrakturen verdeutlichen:

Fall 1: Ein 77-jähriger Mann erleidet nach einer Bagatellbelastung (geringe Krafteinwirkung) eine pathologische Fraktur des Lendenwirbelkörpers 1 (LWK 1). Der Wirbel ist stark komprimiert, die Wirbelhinterkante ist in den Spinalkanal abgekippt und verursacht eine spinale Stenose (Verengung des Wirbelkanals). Die Quantitative Computertomografie (QCT) zeigt eine senile Osteoporose mit einem T-Score von –4,4 und einem Absolutwert an Kalziumhydroxylapatit von 58,4 mg/ml. Kalziumhydroxylapatit ist eine wichtige chemische Verbindung (Ca5(PO4)3OH), die für die Festigkeit des Knochens verantwortlich ist.

Fall 2: Ein 62-jähriger Mann klagt über zunehmende Schmerzen in der Brustwirbelsäule (BWS). Es werden zahlreiche frische osteoporotische Sinterungen festgestellt, die zu einer verstärkten Kyphose (Krümmung der Wirbelsäule nach vorne) führen. In der MRT ist ein ausgeprägtes Spongiosaödem sichtbar. Vier Jahre später zeigt eine Röntgenaufnahme des Thorax den Zustand nach Vertebroplastie (minimalinvasives Verfahren zur Stabilisierung gebrochener Wirbel) mehrerer mittlerer Brustwirbelkörper.

Fall 3: Bei einer 72-jährigen Patientin wird mittels lumbaler CT eine Deckplattenimpression (Einsenkung der oberen Wirbelplatte) von LWK 3 festgestellt. Die Patientin leidet unter akuter Lumbalgie (Schmerzen im unteren Rücken). Die QCT dokumentiert eine erhebliche Osteoporose mit einem Mineralsalzgehalt von nur 24 mg/ml, was auf ein deutlich erhöhtes Frakturrisiko hinweist.

Fall 4: Ein 64-jähriger Patient mit Plasmozytom (bösartige Erkrankung der Plasmazellen) zeigt eine diffuse Demineralisierung des Skeletts. Es kommt zu einer fischwirbelartigen Kompression von BWK 11 (elfter Brustwirbelkörper) und zu zahlreichen Einbrüchen der Wirbelabschlussplatten in der Lendenwirbelsäule (LWS).

Therapie und Prophylaxe: Was können Patienten tun?

Die Behandlung der Osteoporose und ihrer Folgen ist vielschichtig. Ein zentrales Ziel ist die Prophylaxe, also die Vorbeugung von Frakturen. Dazu gehören eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamin D, regelmäßige körperliche Aktivität und gegebenenfalls medikamentöse Therapien, die den Knochenstoffwechsel positiv beeinflussen. Bei bereits bestehenden Wirbeldeformierungen können minimalinvasive Verfahren wie die Vertebroplastie oder Kyphoplastie eingesetzt werden. Dabei wird Knochenzement in den gebrochenen Wirbelkörper eingebracht, um ihn zu stabilisieren und Schmerzen zu lindern. Diese Eingriffe können die Lebensqualität deutlich verbessern und das Fortschreiten von Deformierungen verhindern.

Die regelmäßige Kontrolle der Knochendichte mit quantifizierenden Modalitäten wie QCT oder DXA ist wichtig, um den Verlauf der Erkrankung zu überwachen und den Erfolg der Therapie zu beurteilen. Bildgebende Verfahren helfen, neue Frakturen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Die Prophylaxe und frühzeitige Therapie der Osteoporose sind entscheidend, um schwere Verläufe und Komplikationen zu vermeiden.

Wichtige Erkenntnisse für Patienten

- Osteoporose ist eine Erkrankung, die nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Volkswirtschaft erheblich belastet.

- Die Vorbeugung von Osteoporose ist besonders wichtig, um schwere Verläufe und Komplikationen zu vermeiden.

- Bildgebende Verfahren wie Röntgen, CT und MRT sind unverzichtbar, um osteoporotische Frakturen zu erkennen.

- Quantifizierende Methoden wie QCT und DXA spielen eine zentrale Rolle in der Diagnostik und Therapiekontrolle der Osteoporose.

- Vertebroplastie und Kyphoplastie sind effektive Verfahren zur Stabilisierung gebrochener Wirbelkörper.

Dr. med. Hans-Joachim Thiel

Quellen

- Ringe JD, Meunier PJ: Osteoporotic Fractures in the Elderly. Stuttgart & New York: Georg Thieme Verlag 1996; 63–80.

- Ringe JD: Osteoporose. Stuttgart & New York: Georg Thieme Verlag 1997; 6–7.

- Weiske R, Lingg G, Güler CC (Hrsg.): Osteoporose. Gustav Fischer Verlag Jena 1998: 1–4.

- Capatina C, et al.: Vitamin d deficiency in postmenopausal women – biological correlates. Maedica 2014; 9(4): 316–322.

- Mikosch P: Diagnosis of osteoporosis in geriatric patients – possibilities and limitations. Wien Med Wochenschr 2012; 162(5–6): 99–109.

- Platitsyna NG, Bolotnova TV: Vitamin D deficiency as a risk factor for chronic non-infectious diseases. Adv Gerontol 2017; 30(6): 873–879.

- Dören M, et al.: Prophylaxe und Therapie der Osteoporose mit Östrogenen und Gestagenen. Stuttgart&New York: Georg Thieme Verlag 1997: 13–25 (1997).

- Gualdi G, et al.: Vertebral fractures: radiological diagnosis, differential diagnosis and prognostic implications. Clin Ter 2007; 158(4): 355–361.

- Osteoporose: Diagnostik- und Therapiezentrum München, www.osteoporosezentrum.de

- Pollähne W, Pfeifer M, Minne HW: Use of imaging procedures in the diagnostics of osteoporosis interpretation of x-rays and bone density measurments. Wien Med Wochenschr 2007; 157(23-24): 593–605.

- Stoller DW: Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. 3rd Edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 1980 (2007).

- Thiel HJ: Schnittbilddiagnostik der Wirbelsäule: 2. Traumatische Veränderungen. Pathologische Frakturen bei Osteoporose (2.1). MTA Dialog 2008; 9 (9): 738–741.

- Yuzawa Y, et al.: Magnetic resonance and computed tomography – based scoring system for the differential diagnosis of vertebral fractures caused by osteoporosis and malignant tumors. J Orthop Sci 2005; 10(4): 345–352.

Comments are closed.