Osteoporosetherapeutika können das Risiko für Knochenbrüche deutlich senken und sind ein wichtiger Bestandteil der Behandlung von Osteoporose. In diesem Artikel, der auf den Erkenntnissen von HAUSARZT PRAXIS basiert, erfahren Sie, wie eine individuell angepasste Therapie, das richtige Management von Nebenwirkungen und gezielte Pausen („Drug holidays“) den Behandlungserfolg verbessern können.

Osteoporose: Ursachen, Risikofaktoren und Bedeutung der Knochendichte

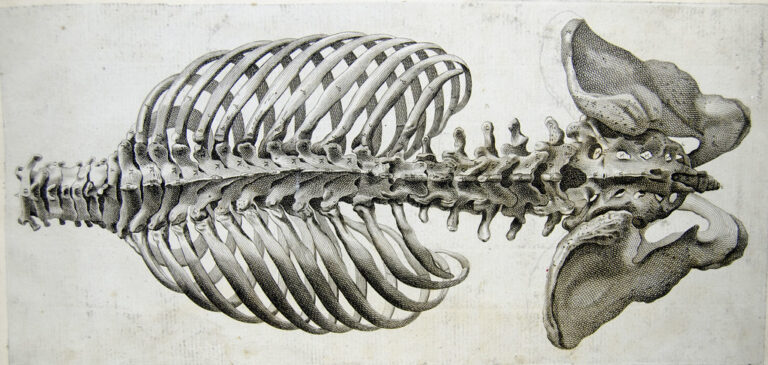

Osteoporose ist eine Erkrankung, bei der die Knochensubstanz und die Mikroarchitektur des Knochens gestört sind. Das bedeutet, dass die Knochen an Festigkeit verlieren und dadurch leichter brechen können. Besonders betroffen sind ältere Menschen und Frauen nach den Wechseljahren (postmenopausale Frauen), da der Östrogenspiegel sinkt. Östrogen ist ein Hormon, das den Knochenstoffwechsel positiv beeinflusst. Ein Mangel daran, aber auch Untergewicht (zu niedriges Körpergewicht) und Bewegungsmangel (zu wenig körperliche Aktivität) erhöhen das Risiko, an Osteoporose zu erkranken. Weitere Risikofaktoren sind familiäre Vorbelastung, bestimmte Medikamente und Erkrankungen, die den Knochenstoffwechsel beeinflussen.

In der Schweiz sind derzeit über 400.000 Menschen von Osteoporose betroffen. Etwa 20 % der Frauen und 7 % der Männer über 50 Jahren erkranken daran. Die Knochendichte wird häufig mit der sogenannten DEXA-Messung bestimmt. Dabei wird die Knochendichte an bestimmten Körperstellen gemessen und mit Normwerten verglichen. Ein niedriger Wert weist auf Osteoporose oder Osteopenie (Vorstufe der Osteoporose) hin. Eine verminderte Knochendichte erhöht das Risiko für Knochenbrüche, insbesondere an Wirbelsäule, Hüfte und Handgelenk.

Die Hauptziele der Osteoporosetherapie sind die Erhaltung der Knochenmasse, die Verbesserung der Knochenstruktur und die Reduktion des Frakturrisikos. Dazu werden verschiedene Medikamente eingesetzt, die entweder den Knochenabbau hemmen (Antiresorptiva) oder den Knochenaufbau fördern (Osteoanabolika). Die Auswahl des passenden Medikaments hängt von individuellen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen und dem persönlichen Frakturrisiko ab.

Osteoporosetherapeutika: Wirkung, Gruppen und individuelle Therapieanpassung

Osteoporosetherapeutika sind Medikamente, die nachweislich das Risiko für Wirbelkörperbrüche (vertebrale Frakturen) und andere Knochenbrüche (nicht-vertebrale Frakturen) senken. In der Schweiz werden vor allem zwei Gruppen eingesetzt: Antiresorptiva wie Bisphosphonate, Denosumab und Raloxifen sowie Osteoanabolika wie Teriparatid und Romosozumab. Antiresorptiva hemmen den Knochenabbau, während Osteoanabolika den Knochenaufbau stimulieren.

Die Wahl des passenden Medikaments erfolgt individuell. Faktoren wie das Ausmaß der Osteoporose, das bisherige Frakturrisiko, Begleiterkrankungen und die Verträglichkeit spielen eine Rolle. Idealerweise werden Osteoporosetherapeutika im Rahmen einer sogenannten multimodalen Therapie eingesetzt. Das bedeutet, dass neben Medikamenten auch Maßnahmen wie Bewegung, Ernährung (ausreichende Calcium- und Vitamin-D-Zufuhr) und Sturzprophylaxe (Vorbeugung von Stürzen) berücksichtigt werden.

Da Osteoporose eine chronische Erkrankung ist, ist meist eine Langzeittherapie erforderlich. Dabei ist es wichtig, Nebenwirkungen und sogenannte Reboundeffekte (plötzlicher Knochenabbau nach Absetzen bestimmter Medikamente) zu beachten. Inzwischen wird empfohlen, nach einigen Jahren eine Therapiepause („Drug holiday“) einzulegen, um das Risiko seltener Nebenwirkungen wie Kiefernekrosen (Absterben von Kieferknochen) und atypischer Frakturen (ungewöhnliche Knochenbrüche) zu verringern.

Bisphosphonate: Auswahl, Anwendung und Nebenwirkungsmanagement

Bisphosphonate sind eine der wichtigsten Medikamentengruppen zur Behandlung der Osteoporose. Sie hemmen den Knochenabbau, indem sie die Aktivität der knochenabbauenden Zellen (Osteoklasten) bremsen. Zu den in der Schweiz eingesetzten Bisphosphonaten zählen Zolendronat, Alendronat und Ibandronat. Zolendronat gilt aktuell als das wirksamste und am stärksten an den Knochen bindende Bisphosphonat. Es wird meist als Infusion verabreicht und hat eine nachgewiesene Wirksamkeit über 3 bis 5 Jahre, insbesondere zur Senkung des Risikos für Wirbel- und andere Knochenbrüche.

Nach einer Zolendronat-Infusion können in den ersten Tagen grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Muskelschmerzen oder Unwohlsein auftreten. Diese Nebenwirkungen verschwinden in der Regel nach wenigen Tagen. Um das Risiko zu verringern, wird empfohlen, die Infusion langsam zu verabreichen (oft über eine Stunde) und gegebenenfalls vorab ein Schmerzmittel wie Paracetamol oder ein nicht-steroidales Antirheumatikum einzunehmen. Wichtig ist auch, vor der Infusion ausreichend zu trinken, da Bisphosphonate überwiegend über die Nieren ausgeschieden werden. Zolendronat sollte nur bei Patienten mit einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) von über 35 ml/min/1,73 m2 angewendet werden. Die eGFR ist ein Maß für die Nierenfunktion.

Als Alternative zu Zolendronat kann Alendronat eingesetzt werden, das als Tablette einmal pro Woche eingenommen wird. Ibandronat wird seltener verwendet, da es weniger stark an den Knochen bindet und vor allem für Wirbelkörperbrüche, aber nicht für periphere Frakturen (z. B. an Hüfte oder Handgelenk) wirksam ist. Vor Beginn einer Bisphosphonat-Therapie sollte immer ein Vitamin-D-Mangel ausgeglichen werden, da Vitamin D die Einlagerung von Calcium in den Knochen unterstützt und so die Remineralisierung fördert. Eine Vitamin-D-Supplementation ist einfach und kostengünstig umsetzbar.

Ein Fallbeispiel verdeutlicht die praktische Anwendung: Eine 56-jährige Patientin erlitt nach einem Sturz eine Fraktur des 12. Brustwirbels. Nach konservativer Behandlung und hausärztlicher Abklärung wurde eine Osteoporose in der Lendenwirbelsäule festgestellt. Die Patientin erhielt zunächst eine Zolendronat-Infusion, entwickelte jedoch Nebenwirkungen wie Schlafstörungen und Spannungsgefühl am Kopf. Daher wurde auf Alendronat umgestellt, das gut vertragen wurde. Nach zwei Jahren zeigte die DEXA-Messung keine Osteoporose mehr in der Lendenwirbelsäule.

Denosumab: Besonderheiten beim Absetzen und Vermeidung von Reboundeffekten

Denosumab ist ein weiteres wichtiges Medikament zur Osteoporosetherapie. Es wird als Spritze alle sechs Monate verabreicht und hemmt gezielt den Knochenabbau. Die Wirksamkeit ist für bis zu drei Jahre belegt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Absetzen von Denosumab: Wird die Therapie beendet, kehrt der Knochenabbau rasch zurück, und das Frakturrisiko steigt deutlich an. Um diesen sogenannten Reboundeffekt zu verhindern, muss nach Absetzen von Denosumab vorübergehend ein Bisphosphonat, vorzugsweise Zolendronat, gegeben werden.

Am besten erfolgt die Bisphosphonat-Infusion zum Zeitpunkt der nächsten eigentlich fälligen Denosumab-Injektion. Anschließend sollten die Umbauparameter (Laborwerte, die den Knochenstoffwechsel anzeigen) nach drei und sechs Monaten nüchtern kontrolliert werden. Steigen diese Werte stark an, ist eine weitere Infusion notwendig. Erst wenn die Umbauparameter stabil niedrig bleiben, kann eine Therapiepause erwogen werden. Falls keine Messung der Umbauparameter erfolgt, empfiehlt es sich, sechs und zwölf Monate nach der letzten Denosumab-Injektion jeweils eine Zolendronat-Infusion zu geben. In manchen Fällen sind sogar drei Infusionen erforderlich, um den Knochenstoffwechsel ausreichend zu unterdrücken. Wird Zolendronat nicht vertragen, kann alternativ Alendronat eingesetzt werden. Ohne diese Maßnahmen gehen die durch Denosumab erzielten Verbesserungen der Knochendichte innerhalb eines Jahres fast vollständig verloren.

Therapiepausen („Drug Holidays“), Nebenwirkungen und Monitoring

Langfristige Therapien mit Osteoporosetherapeutika können seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen wie Kiefernekrosen (Absterben von Kieferknochen) und atypische Frakturen (ungewöhnliche Knochenbrüche, meist am Oberschenkelknochen) verursachen. Um das Risiko zu senken, wird bei leichter Osteoporose nach drei bis fünf Jahren eine Therapiepause von bis zu fünf Jahren empfohlen. Bei schwerer Osteoporose (niedriger T-Score, bereits erlittene Fragilitätsfraktur oder morphometrische Wirbelkörperfrakturen) sollte die Pause kürzer sein, meist bis zu zwei Jahre.

Während der Therapiepause ist es wichtig, die Patienten regelmäßig zu kontrollieren. Dazu gehören Knochendichtemessungen (DEXA) und Laboruntersuchungen der Knochenumbauparameter. Je nach Ergebnis kann die Pause verlängert oder die Therapie wieder aufgenommen werden. Bei Patienten mit Kiefernekrosen sind regelmäßige zahnärztliche Kontrollen besonders wichtig, um Komplikationen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Die Entscheidung für eine Therapiepause sollte immer individuell getroffen werden und hängt vom Frakturrisiko, dem bisherigen Verlauf und den Nebenwirkungen ab. Ein engmaschiges Monitoring ist entscheidend, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren zu können. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin über die für Sie passende Strategie.

Mirjam Peter, M.Sc.

Quellen

- «Osteoporose», Seminar A1, Dr. med. Adrian Forster und Dr. med. Regula Capaul, KHM-Kongress Luzern, 20.06.2024.

- Rheumaliga Schweiz: Osteoporose, Broschüre, 14. Auflage, 2022, www.rheumaliga.ch, (letzter Abruf 04.07.2024).

- Obermayer-Pietsch B, Fössl I, Dimai HP: Langfristige Therapiekonzepte bei Osteoporose [Long-term treatment concepts for osteoporosis]. Internist (Berl) 2021; 62(5): 474–485.

- McClung M, et al.: Bisphosphonate therapy for osteoporosis: benefits, risks, and drug holiday. Am J Med 2013; 126(1): 13–20.

- Tsourdi E, et al.: Fracture risk and management of discontinuation of denosumab therapy: a systematic review and position statement by ECTS. J Clin Endocrinol Metab 2020 Oct 26: dgaa756.

Comments are closed.