Die Genetik spielt eine zunehmend wichtige Rolle für die Diagnostik und Therapie, insbesondere bei therapierefraktärer Epilepsie. Die Ziele einer Epilepsietherapie sollten erreichbar sein – bei seltenen Epilepsien sollte der Fokus auf der Reduktion der Anfallsfrequenz und -stärke liegen.Das zur Therapie des Dravet-Syndroms (DS), des Lennox-Gastaut-Syndroms (LGS) und der Tuberösen Sklerose (TSC) als Zusatztherapie zugelassene Medikament Epidyolex® reduzierte im Vergleich zu Placebo die Anfallsfrequenz signifikant.1-4

Anfallsfreiheit – Wunsch oder Wirklichkeit?“ Dieser Frage gingen im Rahmen der Dreiländertagung in Berlin vom 15. bis 18. März 2023 zwei Neuropädiater und drei Neurologen nach. Eine Anfallsfreiheit könne angestrebt werden, wenn die Ätiologie der Epilepsie bekannt und eine kausale Therapie möglich seien. Deshalb solle die Suche nach der Ätiologie so früh wie möglich, auch in der Frühkindheit, nach dem ersten Anfall erfolgen, forderte Prof. Anastasia Male-Dressler, Wien. Ob strukturelle, genetische oder metabolische Ätiologie – häufig könnten sie sich überlappen.

Ebenso wie Dr. Sabine Linquist, Neurologin aus Magdeburg, die sich in ihrem Vortrag mit der Diagnostik der Epilepsie bei Erwachsenen beschäftigte, kam die Neuropädiaterin Prof. Male-Dressler zu dem Schluss, dass die genetische Diagnostik einen hohen Stellenwert einnehmen sollte. Beide Expertinnen konnten von Fällen mit seltenen genetischen Mutationen berichten, deren Entdeckung Einfluss auf die Therapie hatte. So berichtete Prof. Male-Dressler von einem Fall, bei dem erst nach 16 Jahren die genetische Ursache für das vorliegende Lennox-Gastaut-Syndroms gefunden werden konnte. Bis dahin wurdeals Ursache für das LGS von einem hypoxischen Schaden durch die Geburt ausgegangen. Die Therapie mit Cannabidiol führte letztendlich zu einer 40 %igen Anfallsreduktion.

Je kleiner die Kinder, desto häufiger wird ein Syndrom gefunden und die Ätiologie geklärt, so Prof. Male-Dressler weiter. Das Epilepsiesyndrom könne in bis zu 42 % der Fälle klassifiziert werden, die Ätiologie in 54 %, ergänzte die Expertin.5 Sie zitierte eine Untersuchung, in der frühe mit späten Ätiologie-Aufklärungen verglichen wurden: Bei frühkindlichen Epilepsien handele es sich bei einem Drittel um genetische Ätiologien, die zu 12,7 % zielgerichtet therapiert werden können. Eine frühe Diagnosestellung sei häufiger mit epileptischen Enzephalopathien verknüpft.6

Prof. Bernd Neubauer, Neuropädiater aus Gießen, fokussierte sich ebenso wie der Neurologe Dr. Frank Bösebeck, Rotenburg, in seinem Vortrag auf die Lebensqualität der Patienten mit Epilepsie. Die Lebensqualität, die schwer zu definieren sei, könne bei Menschen mit Epilepsien im Kindesalter und bei solchen mit Behinderungen maßgeblich durch die Epilepsie selbst, aber auch durch die Therapie beeinträchtigt werden.7

Bei Kindern kämen bidirektionale Epilepsie-assoziierte Komorbiditäten hinzu. Prof. Neubauer zielte insbesondere auf das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), spezifische Lernstörungen, Angst- und Schlafstörungen sowie Depressionen ab. Das Risiko für ADS sei bei Kindern mit Epilepsie um das bis zu fünffache höher.8 Anders als bei Kindern ohne Epilepsie käme es bei beiden Geschlechtern gleich häufig vor.8 Bidirektionale Epilepsie-assoziierte Komorbididäten haben einen erheblichen Einfluss auf den Schulerfolg, so Prof. Neubauer weiter. Dieser sei bei Kindern und Jugendlichen mit Epilepsien ohnehin gefährdet: Während 10 % der Kinder mit normaler Intelligenz in der Vergangenheit eine Schule für Lernhilfe besuchten, waren es unter den Kindern mit Epilepsie und normaler Intelligenz 30 %.9 Prof. Neubauer gab als Gründe hierfür u.a. Verhaltensprobleme an. Er konnte auch Vorurteile nicht ausschließen.

Bei Erwachsenen mit Behinderungen spielen noch weitere Faktoren eine große Rolle für die Lebensqualität. Dr. Bösebeck ging insbesondere auf die Kommunikationsfähigkeit, das Alter und das Geschlecht ein. In Bezug auf die Therapie empfahl er, deren Last auf die Lebensqualität im Auge zu behalten. Sei sie höher als durch die Erkrankung selbst, müsse die Therapie überdacht werden.

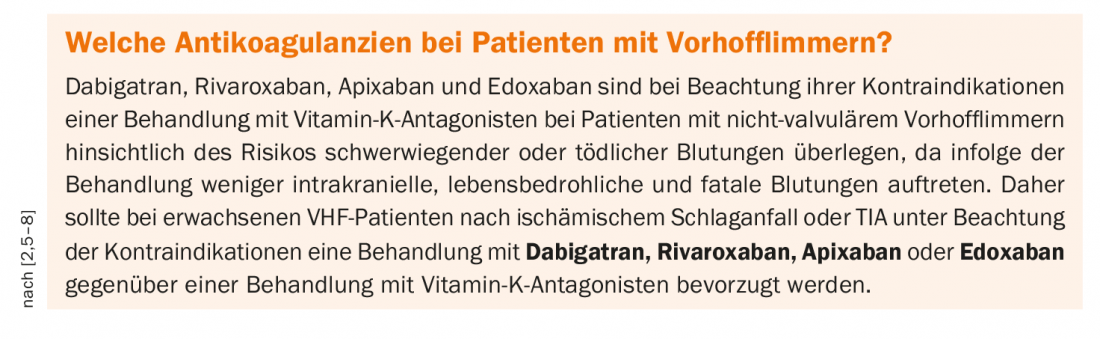

Bei allgemeiner Epilepsie gelinge es therapeutisch, bei über 60 % der Betroffenen eine Anfallsfreiheit zu erzielen, verglich Dr. Frank Kerling, Neurologe aus Schwarzenbruck.10 Allerdings könne dies bei den seltenen Epilepsien wie dem Dravet-Syndrom, dem Lennox-Gastaut-Syndrom oder bei Tuberöser Sklerose keinesfalls erreicht werden, so der Experte. Die Patienten seien mehrheitlich therapierefraktär. Ziel sei hier die Reduktion der Sturzanfälle oder der bilateral tonisch-klonischen Anfälle, besonders im Schlaf. Gerade zur Reduktion von Sturzanfällen zeigte der Experte Daten zum Cannabidiol-Fertigarzneimittel Epidyolex® sowie zu Felbamat und Rufinamid, die alle eine Reduktion um etwa 30 % bis 40 % erzielten.11‑14 Dr. Kerling empfahl, in Fällen, in denen keine Anfallsfreiheit erzielt werden könne, realistische Therapieziele zu formulieren.

Der Experte ging auf praktische Tipps bei der Gabe von Epidyolex® ein: Er empfahl, die Dosis des Arzneimittels, langsam zu steigern. Das Cannabidiol werde in Sesamöl gelöst angeboten. Das Sesamöl könne Diarrhoe verursachen. Dies könne jedoch in vielen Fällen durch langsames Auftitrieren umgangen werden, so die Erfahrung von Dr. Kerling. Er riet ebenso, das Arzneimittel zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen. Das sei verträglicher und führe zudem zu einer besseren Resorption des Cannabidiols.

Fazit: Anfallsfreiheit ist derzeit nicht für alle Menschen mit Epilepsien erreichbar. Verbesserte diagnostische Möglichkeiten, allen voran die genetische Analyse, könnten deutlich mehr Menschen einen Weg dorthin ebnen, besonders, wenn zielgerichtete Therapien zur Verfügung stehen. Bis dies soweit ist, steht bei den seltenen Epilepsien nicht die Anfallsfreiheit, sondern die Anfallsreduktion im Fokus.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER EPIDYOLEX®

Quelle: Symposium von JAZZ Pharmaceuticals zum Thema „Anfallsfreiheit – Wunsch oder Wirklichkeit? Ziele bei Therapie-refraktärer Epilepsie in der Neuropädiatrie und in der Behindertenmedizin“ anlässlich der Dreiländertagung 2023 vom 15. bis 18. März 2023 in Berlin.

Referenzen

- Thiele EA, et al. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2018;391:1085–1096.

- Devinsky O, et al. Cannabidiol in Dravet syndrome study group. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. N Engl J Med 2017;376(21):2011–2020.

- Thiele EA, et al. Add-On Cannabidiol Treatment for Drug-Resistant Seizures in Tuberous Sclerosis Complex: A Placebo-Controlled Randomized Clinical Trials; JAMA Neurol 2021;78(3):285–292.

- Fachinformation Epidyolex®, Oktober 2022, www.swissmedicinfo.ch

- Zuberi SM, Wirrel E, Yozawitz E, et al. ILAE classification and definition of epilepsy syndromes with onset in neonates and infants: Position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. Epilepsia 2022;63(6):1349–1397.

- Demos M, Guelle I, DeGuzman C, et al. Diagnostic Yield and Treatment Impact of Targeted Exome Sequencing in Early-Onset Epilepsy. Front Neurol 2019; doi: 10.3389/fneur.2019.00434

- Holmes GL. Drug Treatment of Epilepsy Neuropsychiatric Comorbidities in Children. Paediatr Drugs 2021;23(1):55–73.

- Brikell I, Chen Q, Kuja-Halkola R, et al. Medication treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder and the risk of acute seizures in individuals with epilepsy. Epilepsia 2019;60(2):284–293.

- Seidenberg M, Beck N, GeisserM, et al. Academic achievement of children with epilepsy. Epilepsia 1986;27(6):753–759.

- Chen Z, Brodie MJ, Liew D, et al. Treatment Outcomes in Patients With Newly Diagnosed Epilepsy Treated With Established and New Antiepileptic Drugs: A 30-Year Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurol 2018;75(3):279–286.

- Huber B, Hauser I, Horstmann V, et al. Seizure freedom with different therapeutic regimens in intellectually disabled epileptic patients. Seizure 2005;14(6):381–386.

- Devinsky O, Patel AD, Cross JH, et al. Effect of Cannabidiol on Drop Seizures in the Lennox–Gastaut Syndrome. N Engl J Med. 2018;378(20):1888–1897

- Montouris GD, Wheless JW, Glauser TA. The efficacy and tolerability of pharmacologic treatment options for Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia 2014;55(Suppl 4):10–20.

- Vanstraten AF, Ng YT. Update on the management of Lennox-Gastaut syndrome. Pediatr Neurol 2012;47(3):153–161.

- https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/epidyolex, zuletzt aufgerufen am 21.03.2023

- FDA-Zulassung 2018, https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms, zuletzt aufgerufen am 21.03.2023

- https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/epidyolex, zuletzt aufgerufen am 21.03.2023

Referenzen können bei Jazz Pharmaceuticals Switzerland GmbH angefordert werden

CH-NEU-2300001 , März 2023

Über Jazz Pharmaceuticals plc / GW Pharmaceuticals

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch Innovationen das Leben von Patienten und ihren Familien zu verbessern. Wir haben uns der Entwicklung von lebensverändernden Medikamenten für Menschen mit schweren Krankheiten verschrieben, für die es oft nur begrenzte oder gar keine therapeutischen Optionen gibt. Wir verfügen über ein breit gefächertes Portfolio an vermarkteten Medikamenten und neuartigen Produktkandidaten in den Bereichen Neurowissenschaften und Onkologie, die sich im frühen bis späten Entwicklungsstadium befinden. Wir forschen an biologisch und chemisch hergestellten Wirkstoffkandidaten, innovativen Verabreichungstechnologien und Cannabinoiden, um neue Therapieoptionen für Patienten zu finden. Jazz hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und beschäftigt Mitarbeiter, die sich für Patienten in fast 75 Ländern weltweit engagieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jazzpharmaceuticals.com.

Über EPIDYOLEX® (Cannabidiol Fertigarzneimittel)

Epidiolex®/Epidyolex® (Cannabidiol), das erste von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für die USA und von der Europäischen Kommission für Europa zugelassene verschreibungspflichtige Medikament auf pflanzlicher Cannabisbasis, ist eine orale Lösung, die hochreines Cannabidiol (CBD) enthält.15,16 In den USA ist Epidiolex® als Therapie bei Krampfanfällen in Verbindung mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS), dem Dravet-Syndrom (DS) oder Tuberöser Sklerose (TSC) bei Patienten ab einem Alter von einem Jahr zugelassen.16 In der Europäischen Union ist Epidyolex® als Zusatztherapie von Krampfanfällen in Verbindung mit Clobazam bei Patienten ab zwei Jahren mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS) oder dem Dravet-Syndrom (DS) zugelassen sowie für die Zusatztherapie von Krampfanfällen im Zusammenhang mit Tuberöser Sklerose, für Patienten ab 2 Jahren.17 Epidyolex® wurde von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) der Orphan Drug-Status für die Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit DS, LGS und TSC zuerkannt.17 In der Schweiz ist Epidyolex® als Zusatztherapie von Krampfanfällen bei Patienten ab zwei Jahren mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom (LGS), Dravet-Syndrom (DS) oder der Tuberösen Sklerose (TSC) zugelassen.4

ERFAHREN SIE MEHR AUF WWW.EPIDYOLEX.CH

Epidyolex®, 100 mg/ml, Lösung zum Einnehmen

Zusammensetzung: Wirkstoff: Cannabidiol. Jeder ml Lösung zum Einnehmen enthält 100 mg Cannabidiol (100 mg/1 ml). Hilfsstoffe: Ethanol, Sesamöl, Sucralose (E955), Erdbeer-Aroma (enthält Benzylalkohol).

Indikationen: Als Zusatztherapie bei Krampfanfällen, die bei Patienten ab 2 Jahren mit Lennox‑Gastaut‑Syndrom (LGS), Dravet‑Syndrom (DS) oder der Tuberösen Sklerose (TSC) einhergehen.

Dosierung/Anwendung: Bei LGS und DS: Therapieeinleitung: 2 x tgl. 2,5 mg/kg (5 mg/kg/Tag) über 1 Woche. Erhaltungstherapie: 2 x tgl. 5 mg/kg (10 mg/kg/Tag). Jede Dosis kann in wöchentlichen Schritten von 2 x tgl. 2,5 mg/kg (5 mg/kg/Tag) bis zur empfohlenen Maximaldosis von 2 x tgl. 10 mg/kg (20 mg/kg/Tag) weiter erhöht werden, unter Einhaltung des vollständigen Überwachungsplans. Kinder und Jugendliche: Es gibt keinen relevanten Nutzen von Epidyolex bei Kindern im Alter bis zu 6 Monaten; die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren ist bisher noch nicht erwiesen. Bei TSC: Therapieeinleitung: 2 x tgl. 2,5 mg/kg (5 mg/kg/Tag) über 1 Woche. Erhaltungstherapie: 2 x tgl. 5 mg/kg (10 mg/kg/Tag). Jede Dosis kann in wöchentlichen Schritten von 2 x tgl. 2,5 mg/kg (5 mg/kg/Tag) bis zur empfohlenen Maximaldosis von 2 x tgl. 12,5 mg/kg (25 mg/kg/Tag) weiter erhöht werden, unter Einhaltung des vollständigen Überwachungsplans. Kinder und Jugendliche: Es gibt keinen relevanten Nutzen von Epidyolex bei Kindern im Alter unter 1 Monat; die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern im Alter von 1 Monat bis 2 Jahren ist bisher noch nicht erwiesen. Absetzen: Dosis schrittweise verringern. Patienten mit Leberfunktionsstörungen, leichte (Child-Pugh A): keine Dosisanpassung erforderlich; mittlere (Child-Pugh B): Anfangs-, Erhaltungs- und Maximaldosis müssen im Vergleich zu lebergesunden Patienten circa halbiert werden, Maximaldosis von > 10 mg/kg/Tag bei LGS und DS und von > 12,5 mg/kg/Tag bei TSC wird bei diesen Patienten nicht empfohlen; schwere (Child-Pugh C): Anwendung nicht empfohlen. Patienten mit Nierenfunktionsstörungen: keine Dosisanpassung erforderlich. Einnahme: konsequent mit oder ohne Nahrung. Die orale Einnahme wird empfohlen; falls erforderlich ist die enterale Anwendung über nasogastrale und gastrostomische Sonden akzeptabel. Sonden aus Polyvinylchlorid und Polyurethan sollten nicht verwendet werden.

Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe. Patienten mit erhöhten Transaminasewerten > 3-fach der oberen Normgrenze (ULN) und Bilirubinwerten > 2-fach der ULN.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen: Epidyolex kann dosisbezogene Erhöhung der Lebertransaminasen ALT, AST verursachen, insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung von Valproat und Clobazam. Dosisanpassung oder Absetzen von Valproat oder Clobazam in Betracht ziehen. Vor Beginn der Behandlung müssen Serumtransaminasewerte (ALT, AST), alkalische Phosphatase und Gesamtbilirubinwerte ermittelt werden; sie sollen 2 Wochen, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate und 6 Monate nach Beginn der Behandlung ermittelt werden und danach periodisch oder wie klinisch angezeigt. Bei Dosisänderung von > 10 mg/kg/Tag oder Änderung der Arzneimittel (Dosis oder Addition) mit bekannter Auswirkung auf die Leber sollte Überwachungsplan wieder aufgenommen werden. Behandlung absetzen bei allen Patienten mit Transaminasewerten > 3-fach des ULN-Wertes und Bilirubinwerten > 2-fach des ULN-Wertes. Kann Somnolenz und Sedierung verursachen, erhöhtes Risiko für Pneumonie, erhöhte Anfallshäufigkeit, leicht erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten und suizidale Gedanken kann nicht ausgeschlossen werden. Enthält geringe Alkoholmenge ohne wahrnehmbare Auswirkung. Benzylalkohol kann allergische Reaktionen auslösen; grosse Mengen nur mit Vorsicht und wenn absolut notwendig anwenden (Risiko der Akkumulation und Toxizität / „metabolische Azidose“). Sesamöl kann selten schwere allergische Reaktionen verursachen.

Interaktionen:Die Pharmakokinetik von Epidyolex ist komplex und kann zu Interaktionen mit gleichzeitig eingenommenen Antiepileptika führen. Die Dosis von Epidyolex und/oder der gleichzeitig eingenommenen Antiepileptika sollte bei der regelmässigen ärztlichen Überwachung eingestellt und der Patient auf unerwünschte Wirkungen engmaschig überwacht werden.

Schwangerschaft/Stillzeit: Nur sehr begrenzte Erfahrungen liegen vor. Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt. Nicht anwenden bei Schwangerschaft, ausser der potenzielle Nutzen für die Mutter überwiegt das potenzielle Risiko für den Fötus eindeutig. Das Stillen sollte während der Behandlung unterbrochen werden.

Unerwünschte Wirkungen: Sehr häufig: verminderter Appetit, Somnolenz, Diarrhoe, Erbrechen, Fieber, Müdigkeit. Häufig: Pneumonie, Harnwegsinfektion, Reizbarkeit, Aggression, Lethargie, Krampfanfälle, Husten, Übelkeit, AST-, ALT-, GGT erhöht, Hautausschlag, vermindertes Gewicht.

Überdosierung: Erfahrungen sind begrenzt; es wurde von leichter bis mässiger Diarrhoe und Somnolenz berichtet. Den Patienten beobachten und geeignete symptomatische Behandlung inkl. Überwachung der Vitalfunktionen durchführen.

Packungen: 1 Flasche zu 100 ml; zwei 1-ml-Dosierspritzen für die orale Verabreichung und ein Flaschenadapter, zwei 5-ml-Dosierspritzen für die orale Verabreichung und ein Flaschenadapter. Abgabekategorie: A. Zulassungsnummer: 67590 (Swissmedic). Zulassungsinhaberin: DRAC AG, Murten. Herstellerin: GW Pharma Limited, Sittingbourne/UK.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Arzneimittelinformation auf www.swissmedicinfo.ch

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Für weitere Informationen siehe Fachinformation von Epidyolex® auf www.swissmedicinfo.ch V.10/2022-01