Eine erfolgreiche Schlaganfallbehandlung erfolgt in dezidierten Zentren (Stroke Units und Stroke Centers) durch ein erfahrenes und spezialisiertes Team. Behandlungsstandard in der Akutphase sind die systemische Thrombolyse und bei Verschluss eines proximalen Gefässes die endovaskuläre Thrombektomie. Der Erfolg der Behandlung ist stark zeitabhängig. Deshalb sind eine frühzeitige Erkennung von Schlaganfallsymptomen und die rasche Zuweisung in ein Spital, das eine entsprechende Expertise in der Akutbehandlung hat, essenziell.

Der ischämische Schlaganfall ist gekennzeichnet durch das akute Auftreten eines fokal neurologischen Defizits infolge einer umschriebenen Minderdurchblutung des Gehirns. Mit ca. 150 Ereignissen pro 100’000 Einwohner pro Jahr ist er die dritthäufigste Todesursache in den industrialisierten Ländern und die häufigste Ursache für eine dauerhafte Behinderung im Erwachsenenalter. Knapp die Hälfte der Überlebenden bleibt invalid und/oder pflegebedürftig. Eine notfallmässige Behandlung der Patienten mit Schlaganfall führt nachweislich zu einer Verbesserung der Überlebenschancen und zu einer Verminderung von Behinderung und Invalidität.

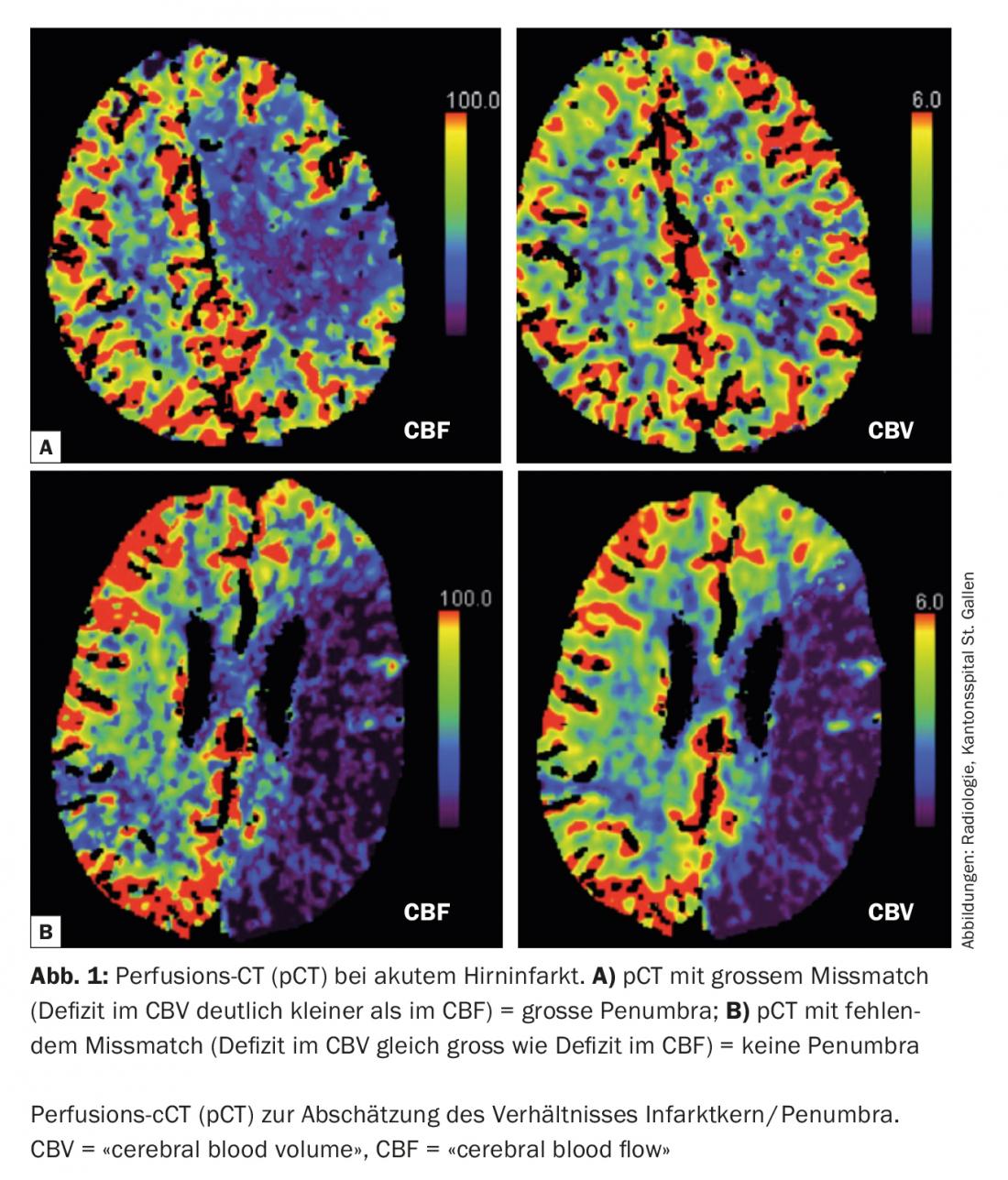

Pathophysiologie: Penumbra/Infarktkern

Zur Aufrechterhaltung der Zellstruktur ist der Strukturstoffwechsel notwendig. Wird dieser nicht erreicht, treten irreversible Schäden der Zelle auf. Darüber hinaus wird im FunktionsstoffwechselEnergie für die aktive Tätigkeit der neuronalen Funktion erbracht. Bei Unterschreiten der Ischämieschwelle kommt es zum Versagen des Funktionsstoffwechsels mit Störung der elektrischen neuronalen Funktionen und klinischen Symptomen. Die Funktionsstörung ist primär reversibel, wenn die normale Durchblutung rasch wiederhergestellt wird. Normalerweise ist die Durchblutungsstörung im Zentrum (Infarktkern) ausgeprägter als in der Randzone (Penumbra), wo eine Restmenge Blut über Kollateralen fliesst. Im Laufe der Zeit kommt es zu einer allmählichen Vergrösserung des Infarktkernes auf Kosten der Penumbra. Wie schnell dieser Prozess abläuft, ist sehr variabel und vor allem von der Kollateralisierung abhängig.

Heute besteht in der Akutsituation die Möglichkeit, mit multimodaler Bildgebung (CT, MRI) die Grösse der Penumbra und des Infarktkerns abzuschätzen (Abb. 1). Diese Information ist vor allem bei Grenzentscheiden von therapeutischer Relevanz. Zusätzlich kann die multimodale Bildgebung in der Abgrenzung von sog. «Stroke mimics» (Erkrankungen, die das Bild eines ischämischen Schlaganfalls vortäuschen) wertvolle Informationen liefern und somit nicht indizierte Akuttherapien verhindern (Abb. 2).

Klinische Klassifikation des ischämischen Schlaganfalls

Die Symptome des ischämischen Hirninfarktes werden klinisch (Oxford Community Stroke Project Classification) in solche des vorderen, respektive des hinteren Kreislaufes sowie in lakunäre Syndrome unterteilt. Im vorderen Kreislauf unterscheidet man je nach Ausdehnung des Infarktareals ein «Total Anterior Circulation Syndrome» (TACS, 16%) von einem «Partial Anterior Circulation Syndrome» (PACS, 32%). Davon wird das «Posterior Circulation Syndrome» (POCS, 21%) abgegrenzt. Liegt ein rein motorisches, sensibles, sensomotorisches oder ataktisches Hemisyndrom ohne kortikale Zeichen (Aphasie, Neglect) vor, spricht man von einem lakunären Syndrom (LACS, 31%) [2].

Infarkt-Ätiologie

Es gibt verschiedene ätiologische Klassifikationen des ischämischen Schlaganfalls, wobei die TOAST Klassifikation die bekannteste ist. Sie unterteilt den Schlaganfall in:

- Makroangiopathie: atherosklerotisch bedingte Ursache des Schlaganfalls. In der Regel eine symptomatische >50% Gefässstenose der hirnversorgenden Gefässe.

- Kardial embolisch: Nachweis mindestens einer relevanten kardialen Emboliequelle (z.B. Vorhofflimmern).

- Mikroangiopathie: Subkortikal gelegene Hirninfarkte mit einem Durchmesser <15 mm.

- Andere Ätiologie: Zum Beispiel Gefässdissektion, Gerinnungsstörungen.

- Unklare Ätiologie: Wenn keine Ursache oder mehrere konkurrierende Ursachen gefunden werden [3].

Eine neuere und differenziertere Klassifikation ist die ASCOD-Klassifikation, die 2009 vorgeschlagen [4] und 2013 in überarbeiteter Version vorgelegt wurde [5]. Sie erfasst und gewichtet alle möglichen Ursachen eines Schlaganfalles. Dabei werden fünf Phänotypen A(«atheromatosis»/Makroangiopathie), S («small-vessel disease»/Mikroangiopathie), C(«cardiac»/Kardiopathie), O («other cause»/andere Ursache) und D («dissection»/Dissektion) mit jeweils drei Graden von Kausalität unterschieden. Diese sind: 1. Erkrankung vorhanden und potenzielle Ursache, 2. Erkrankung vorhanden, aber Kausalität ungewiss, 3. Erkrankung vorhanden, Kausalität unwahrscheinlich, 0. Erkrankung nicht vorhanden, 9. Ungenügende Abklärungen, um eine Einteilung vornehmen zu können. Dazu ist ein minimaler Abklärungsstandard definiert. Vorteile gegenüber der TOAST-Klassifikation sind: Keine starre Gruppierung, keine kryptogene Gruppe, differenzierte Gewichtung in drei Stufen.

Ein anderes neueres ätiologisches Konzept ist der kryptogen embolische ischämische Schlaganfall, der «Embolic Stroke of Undetermined Source» (ESUS). Die operationale Definition umfasst eine bildgebende Diagnostik mit Ausschluss von lakunären Infarkten. Ausserdem müssen durch Ultraschall, CTA oder MRA hämodynamisch relevante Stenosen der hirnversorgenden Gefässe im Gefässgebiet des aktuellen Infarkts ausgeschlossen werden. Die minimale kardiale Diagnostik zum Ausschluss von Vorhofflimmern ist ein 24-Stunden-Holter-Monitoring [6]. Da die meisten Schlaganfälle, welche die ESUS-Kriterien erfüllen, wahrscheinlich embolischer Natur sind und für diese Entität bislang keine gezielten Sekundärpräventionsstudien durchgeführt worden sind, laufen gerade zwei grosse randomisierte Studien mit direkten oralen Antikoagulanzien (Dabigatran bzw. Rivaroxaban) versus Acetylsalicylsäure.

Akuttherapie

Prähospitalisations-Phase: Da die erfolgreiche Akutbehandlung von Patienten mit einem ischämischen Hirninfarkt sehr stark abhängig von der Latenz zwischen Symptombeginn und Behandlungsbeginn ist («time is brain»), kann das rasche Erkennen und Reagieren auf die Symptome des Schlaganfalls das Behandlungsergebnis massgeblich beeinflussen. Dies gilt für die Bevölkerung genauso, wie für das medizinische Personal. Häufigste Symptome des akuten Schlaganfalls sind plötzlich auftretende motorische oder sensible Halbseitensyndrome, Sprachstörungen, Gesichtsfelddefekte oder Doppelbilder, Koordinationsstörungen und auch Schwindel (Tab. 1). Bei Auftreten dieser Symptome sollte schnellstmöglich der Rettungsdienst alarmiert (Telefon 144) und der Transport ins Spital erfolgen, bevorzugt in ein spezialisiertes Zentrum mit einem Akut-Behandlungsauftrag im Rahmen eines Schlaganfallnetzwerkes.

Die wichtigsten Gründe einer Zeitverzögerung in der Prähospitalphase sind das fehlende Wissen der Bevölkerung und/oder das fehlende Erkennen von Schlaganfallsymptomen sowie die ungenügende Kanalisierung des Transportes zum nächsten Spital mit der Möglichkeit einer Schlaganfallakutbehandlung. In der Schweiz hat die geografisch gut verteilte Zertifizierung von aktuell 9 Schlaganfallzentren und 14 Stroke Units mit der erforderlichen Bildung von Schlaganfallnetzwerken zu einer flächendeckenderen und fachlich besseren Versorgung von Schlaganfallpatienten geführt. Trotzdem dauert es immer noch häufig deutlich über eine Stunde bis der Schlaganfallpatient einer Akuttherapie zugeführt werden kann.

Zu den Sofortmassnahmen vor Ort gehören: Eine 30° Oberkörperhochlagerung bzw. eine stabile Seitenlage bei Aspirationsgefahr. Ein Puls- und Blutdruckmonitoring, wobei hypertensive Blutdruckwerte nicht behandelt werden sollten, solange keine kritische Blutdruckgrenze (systolisch >220 mmHg) überschritten ist. Eine Bestimmung des kapillaren Blutzuckers, das Freihalten der Atemwege und eine zusätzliche Oxygenierung (2–4 L Sauerstoff über die Nasenbrille) sollten angestrebt werden. Zudem sollte eine peripher intravenöse Leitung gelegt werden. Die primäre Gabe von Aspirin wird nicht empfohlen, da in der Prähospitalisations-Phase nicht zwischen den einzelnen Subtypen des Schlaganfalls, der zu 80–85% ischämisch und zu 15–20% durch Hämorrhagien bedingt ist, unterschieden werden kann.

Hospitalisationsphase: Das primäre Ziel in der Behandlung des akuten Schlaganfalls ist die Revaskularisation des verschlossenen Gefässes. Dazu stehen heutzutage verschiedene Therapieoptionen mit fundiertem wissenschaftlichem Nachweis der Wirksamkeit zur Verfügung.

Systemische Thrombolyse: Nach der Akutdiagnostik mit neurologischer Untersuchung und cranio-cerebraler Bildgebung wird nach Überprüfung der Indikation und Kontraindikationen in den ersten 4,5 Stunden nach Symptombeginn eine systemische Thrombolyse mit intravenöser Gabe von rekombinantem Plasminogenaktivator (rt-PA) durchgeführt. Der Behandlungseffekt der systemischen Thrombolyse hat sich in mehreren randomisierten Studien und auch in einer rezenten Meta-Analyse eindrücklich bestätigt, ist wie bereits erwähnt allerdings stark zeitabhängig. Die «number needed to treat» (NNT), um bei einem Patienten mehr ein gutes funktionelles Behandlungsergebnis zu erreichen steigt von 3 in den ersten 90 Minuten auf 7 zwischen 0 und 3 Stunden und auf 14 zwischen 3 und 4,5 Stunden. Ein gutes funktionelles Behandlungsergebnis meint, dass der Patient nach dem Schlaganfall zu einer selbstständigen Lebensführung in der Lage, und nicht von der Hilfe Dritter abhängig ist. Der Effekt erstreckt sich über alle Alterskategorien und Schweregrade [7,8]. Besteht ein Verschluss eines grösseren Hirngefässes, haben sich in den letzten Jahren ergänzende endovaskuläre rekanalisierende Therapieverfahren durchgesetzt.

Thrombektomie: Bis zum Jahr 2015 fehlte ein überzeugender Nachweis der Wirksamkeit dieses Verfahrens. Dies hat sich mit der Publikation fünf grosser Studien (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME und EXTEND IA) geändert. In allen Studien erhielten Patienten mit einem proximalen Verschluss eines Gefässes des vorderen Hirnkreislaufes entweder innerhalb von bis zu 12 Stunden nach Symptombeginn eine endovaskuläre Thrombektomie oder eine systemische Thrombolyse. Patienten mit bereits grossem etabliertem Infarkt, Infarkten im hinteren Stromgebiet und bereits relevanter Behinderung im Vorfeld waren ausgeschlossen. Primärer Endpunkt war das funktionelle Behandlungsergebnis, gemessen mit der «modified Rankin Scale» (mRS) nach 90 Tagen. Mittlerweile sind mehrere Metaanalysen dieser Studiendaten publiziert worden. Demnach liegt die «odds ratio» (OR) eines guten funktionellen Behandlungsergebnisses (mRS 0–2) bei 2,42 und die NNT bei 5 [9], für eine Verbesserung von mindestens einem Punkt auf der mRS sogar nur bei 2,6. Dabei profitieren alle Patientensubgruppen [10]. Wichtig ist eine nicht zu komplexe Patientenselektion mit Hilfe eines radiologischen Schnittbildverfahrens inklusive Angiografie. Es ist auf Infarktfrühzeichen zu achten und der Nachweis eines proximalen Gefässverschlusses zu erbringen. Technischer Standard für die Behandlung sind sog. Stentretriever. Das Zeitfenster für eine Behandlung ist im Allgemeinen bis zu sechs Stunden nach Symptombeginn, in Einzelfällen auch länger. Eine offene Frage ist, ob Patienten lediglich sediert oder in Allgemeinnarkose behandelt werden sollen.

Behandlung auf einer Stroke Unit: Neben der medikamentösen und/oder endovaskulären Akuttherapie konnten auch zahlreiche Studien zeigen, dass die Behandlung auf einer Stroke Unit derjenigen auf einer nicht spezialisierten Abteilung in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Die Mortalität im ersten Jahr nach dem Ereignis ist relativ um 18–46% (absolut 3%) und die Pflegebedürftigkeit um 25% niedriger [11]. Dieser Effekt ist ebenfalls für alle Patientengruppen nachweisbar. Eine in der Schweiz durchgeführte Studie konnte zeigen, dass eine initiale Behandlung auf einer Intensivstation, gefolgt von einer Betreuung durch ein Schlaganfallteam ohne definierte Station der Behandlung auf einer geografisch und personell eindeutig definierten Stroke Unit hinsichtlich des Behandlungsergebnisses nach drei Monaten klar unterlegen ist [12]. Dies sollte Ansporn genug sein, das Konzept flächendeckend anzubieten.

Literatur:

- Poeck und Hacke 2001, 11. Auflage, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York.

- Bamford J, et al.: Classification and natural history of clinically identifiable subtypes of cerebral infarction. Lancet 1991; 337: 1521–1526.

- Adams HP, et al.: Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993; 24; 35–41.

- Amarenco P, et al.: A new approach to stroke subtyping: the A-S-C-O (phenotypic) classification of stroke. Cerebrovasc Dis 2009; 27: 502–508.

- Amarenco P, et al.: The ASCOD Phenotyping of Ischemic Stroke (Updated ASCO Phenotyping). Cerebrovasc Dis 2013; 36: 1–5.

- Diener HC, et al.: Kryptogener ischämischer Schlaganfall: Zeit für einen Paradigmenwechsel in Diagnose und Therapie? Akt Neurol 2014; 41(01): 35–39.

- Hacke W, et al.: Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008; 359(13): 1317–29.

- Emberson J, et al.: Effect of treatment delay, age, and stroke severity on the effects of intravenous thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from randomised trials. Lancet 2014; 384(9958): 1929–35.

- Sardar P, et al.: Endovascular therapy for acute ischaemic stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J. 2015; 36(35): 2373–80.

- Goyal M, et al.: Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016; 387(10029): 1723–31.

- Stroke Unit Trialists’ Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2007.

- Cereda C, et al.: Beneficial Effects of a Semi-Intensive Stroke Unit are Beyond the Monitor. Cerebrovasc Dis 2015; 39: 102–109.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2017; 15(1): 8–11

Autoren

- Dr. med. Jochen Vehoff

- Dr. med. Monika Kapauer

- Dr. med. Georg Kägi

Publikation

- INFO NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE