Bei Patienten mit therapieresistenter arterieller Hypertonie sollten neben einer ausführlichen Anamnese, körperlichen Untersuchung und einer ambulanten 24h-Blutdruckmessung auch laborchemische Analysen der Serumelektrolyte, Glukose und renalen Retentionsparameter sowie eine Urindiagnostik mit Proteinbestimmung und Natriumurinausscheidung erhoben werden. Mit der Katheter-basierten, interventionellen renalen Sympathikusdenervation (RDN) steht für Patienten mit einer nachgewiesenen Therapieresistenz ein potentes und komplikationsarmes neues, interventionelles Verfahren zur Verfügung. Dabei bringt man über einen femoralen Zugang, unter Röntgendurchleuchtung, einen Ablationskatheter in die Nierenarterien ein, worüber nachfolgend Ablationsenergie (z.B. Hochfrequenzstrom oder Ultraschall) abgegeben werden kann. Dies führt zur Verödung der sich in der Adventitia befindlichen sympathischen Nervenfasern. Kontraindikationen für eine RDN sind eine Hypertonie sekundärer Genese, eine ungeeignete Anatomie der Nierenarterien sowie eine GFR <45 ml/min pro 1,73 m². Inwieweit sich die RDN auch zur Behandlung anderer Erkrankungen mit erhöhter sympathischer Aktivität eignet, muss in weiteren Studien untersucht werden.

Etwa 5–15% aller Patienten mit Bluthochdruck weisen eine therapieresistente arterielle Hypertonie auf [1–3]. Sie ist definiert als eine nicht leitliniengerechte Blutdruckeinstellung (>140/90 mmHg allgemein, >130–139/80–85 mmHg bei Patienten mit Diabetes mellitus, >130/80 mmHg bei chronischer Nierenerkrankung) trotz der kontinuierlichen Einnahme einer antihypertensiven Dreifachtherapie unter Einbezug eines Diuretikums in geeigneter Kombination [2]. In der Pathophysiologie der Erkrankung kommt der Überaktivität des vegetativen Nervensystems, durch eine Dysbalance zwischen sympathischer und parasympathischer Aktivität, eine übergeordnete Bedeutung zu [4]. Eine Zunahme der efferenten sympathischen Aktivität in der Niere führt zu einer vermehrten Renin-Ausschüttung, vermehrter Natriumretention (proximaler Tubulus) und verminderter renaler Perfusion [4]. Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick zur Behandlung der therapieresistenten Hypertonie mittels interventioneller renaler Sympathikusdenervation (RDN) liefern.

Patientenselektion

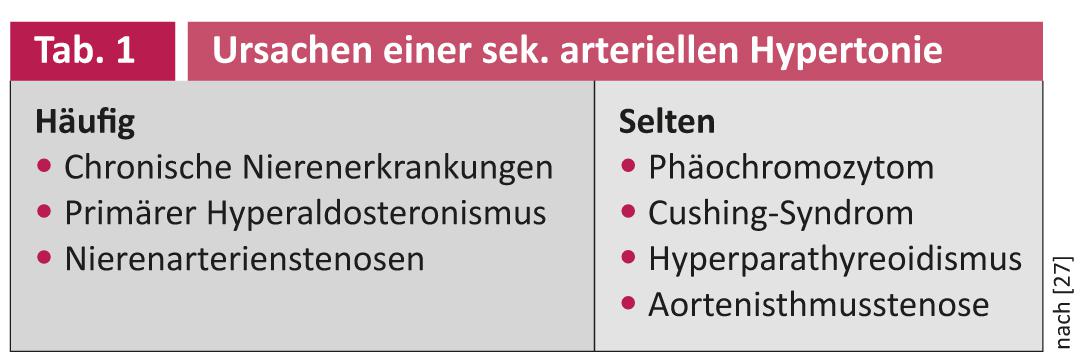

Grundsätzlich sind neben einer medikamentösen Therapie Lebensstil-modifizierende Massnahmen die Basis jeder antihypertensiven Behandlung. Unterschieden werden muss zwischen einer echten Therapieresistenz und einer Pseudoresistenz, beispielsweise durch mangelnde Medikamentenadhärenz oder situativ erhöhte Blutdruckwerte im Sinne einer Weisskittelhypertonie [2]. In bis zu 20% der Fälle liegen bei Patienten mit therapieresistenter Hypertonie sekundäre Ursachen des Bluthochdrucks zugrunde (Tab. 1) [2]. Potenziell reversible Ursachen beinhalten auch eine suboptimale antihypertensive Therapie sowie blutdrucksteigernde Nebenwirkungen anderer Medikamente (z.B. NSAR, Kortison). Neben einer ausführlichen Anamnese, körperlichen Untersuchung und einer ambulanten 24h-Blutdruckmessung sollten folglich bei Patienten mit therapieresistenter arterieller Hypertonie laborchemische Analysen der Serumelektrolyte, Glukose und renalen Retentionsparameter sowie eine Urindiagnostik mit Proteinbestimmung und Natriumurinausscheidung fester Bestandteil der Diagnose sein [5]. Ein Screening auf einen primären Hyperaldosteronismus erfolgt via Bestimmung der Aldosteron-Renin-Ratio. Hierbei ist unbedingt auf mögliche Interaktionen mit antihypertensiven Substanzen zu achten. Sollte sich ein Hinweis für einen primären Hyperaldosteronismus ergeben (Aldosteron-Renin-Ratio >50), sind weiterführende bildgebende Verfahren sowie eine seitengetrennte Nebennierenvenenblutentnahme zu empfehlen. Patienten mit episodischen, krisenhaften Blutdruckanstiegen sollten auf das Vorliegen eines Phäochromozytoms untersucht werden. Ausserdem ist eine Ultraschalluntersuchung der Nierenarterien zum Ausschluss einer atherosklerotischen Nierenarterienstenose bzw. fibromuskulären Dysplasie anzuraten.

Kontraindikationen

Die aktuellen Kontraindikationen für eine RDN sind eine Hypertonie sekundärer Genese (mit Ausnahme eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms), eine ungeeignete Anatomie der Nierenarterien (Durchmesser <4 mm, Länge <20 mm; fibromuskuläre Dysplasie; signifikante Nierenarterienstenose) sowie eine GFR <45 ml/min pro 1,73 m² [5]. In einer kürzlich veröffentlichten Pilotstudie (n=15) konnte gezeigt werden, dass auch bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer chronischer Nierenerkrankung (mittlere GFR 31 ml/min pro 1,73 m²) eine RDN sicher und wirksam durchgeführt werden kann [6]. Die Behandlung von Patienten mit höhergradiger Niereninsuffizienz sollte jedoch vorerst nur in erfahrenen Zentren und im Rahmen von klinischen Studien erfolgen.

Prozedur

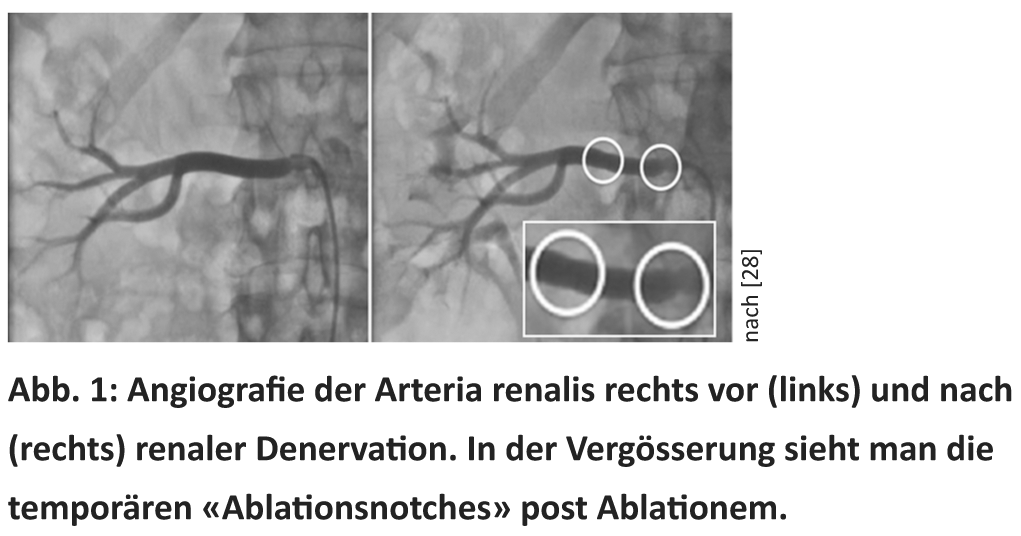

Bereits in den 50er Jahren galt die operative Splanchniektomie als Reserveverfahren zur Behandlung des schweren Bluthochdrucks [7]. Durch die radikale Durchtrennung der sympathischen Nervenfasern konnten Blutdruckreduktionen von bis zu 70 mmHg erzielt werden. Der Eingriff führte jedoch sehr häufig zu schwerwiegenden Komplikationen wie massivem Schwindel, Synkopen, Inkontinenz und erektiler Dysfunktion [7]. Neuerdings ist es möglich, die renalen Sympathikusfasern durch ein minimal-invasives, Katheter-basiertes Verfahren gezielt zu veröden. Momentan stehen sechs CE-zertifizierte Kathetersysteme zur RDN zur Verfügung (Medtronic® Symplicity, St Jude® EnligHTN, Vessix® The V2, Covidien® OneShot, Terumo Iberis und Recor® Paradies). Dazu wird über einen femoralen Zugang, unter Röntgendurchleuchtung, ein Ablationskatheter in die Nierenarterien eingebracht, über welchen nachfolgend Ablationsenergie (z.B. Hochfrequenzstrom oder Ultraschall) abgegeben werden kann (Abb. 1). Dies führt zur Verödung der sich in der Adventitia befindlichen sympathischen Nervenfasern [8]. Die Prozedur dauert je nach Device etwa 30–45 Minuten und wird an beiden Nieren durchgeführt. Da die Sympathikusfasern von C-Schmerzfasern begleitet werden, treten während der Energieabgabe kurzzeitig und nur für die Dauer der Energieabgabe (30–120 Sekunden) Schmerzen auf, so dass für diesen Moment eine Analgosedation mit Opiaten und Sedativa notwendig ist [5]. Im Anschluss an den Eingriff ist eine kontinuierliche Nachuntersuchung der Patienten, in der Regel alle drei bis sechs Monate im ersten Jahr nach dem Eingriff, später einmal jährlich, zu empfehlen [5].

Sicherheit

Der Eingriff ist als risikoarm anzusehen und vergleichbar mit dem einer Herzkatheteruntersuchung. Die Prozedur konnte in den Zulassungsstudien bei 201 der 206 (98%) systematisch erfassten Patienten ohne Komplikationen durchgeführt werden. Bei vier Patienten (1,9%) kam es postinterventionell zu Pseudoaneurysmen der Arteria femoralis (Prävalenz bei anderen Interventionen 0,8–2,2% [9]), die alle konservativ behandelt werden konnten. Grössere Gefässverletzungen wie Arteriendissektionen, Aneurysmen oder die Entwicklung einer Nierenarterienstenose (<1%) sind extrem selten [10, 11]. Ebenso ergaben sich nach renaler Denervation keine Hinweise auf eine orthostatische Dysfunktion, Elektrolytstörungen, chronotrope Inkompetenz [12] oder eine negative Beeinflussung der Nierenfunktion [11].

Klinische Studien

In der multizentrischen Proof-of-Concept-Studie Symplicity HTN-1 wiesen die Patienten (n=45) vor der RDN unter Therapie mit durchschnittlich 4,7 antihypertensiven Substanzen einen Blutdruck von 177/101 mmHg auf [13]. Bereits nach einem Monat konnte in der Behandlungsgruppe eine signifikante Blutdrucksenkung von 14/10 mmHg (p=0,026) dokumentiert werden. Dieser Effekt nahm über den Nachbeobachtungszeitraum kontinuierlich zu und lag nach zwölf Monaten bei -27/-17 mmHg (p=0,026) bei unveränderter antihypertensiver Medikation. Ein erneuter Anstieg des Blutdrucks wurde während des Studienzeitraums und auch in der aktuell veröffentlichten erweiterten Nachbeobachtung über einen Zeitraum von 36 Monaten nicht gesehen (Abb. 2) [14, 15]. Dies macht eine funktionelle Regeneration unwahrscheinlich, so dass von einem längerfristigen Effekt ausgegangen werden kann. Die Reduktion der Sympathikusaktivität durch die RDN konnte durch eine signifikante Abnahme der renalen Noradrenalinfreisetzung um 47% (n=10) bestätigt werden und korrelierte mit einer Blutdruckreduktion (-22/-12 mmHg) nach sechs Monaten [13].

In der randomisierten, kontrollierten Symplicity HTN-2 Studie (n=106) lag der arterielle Mitteldruck bei 178/96 mmHg trotz der Einnahme von im Mittel 5,3 antihypertensiven Medikamenten [16]. Sechs Monate nach der RDN kam es zu einer signifikanten Reduktion des Blutdrucks um 32/12 mmHg (p<0,0001), wohingegen der Blutdruck in der Kontrollgruppe unverändert blieb. Durch die Blutdrucksenkung konnte bei 20% der Patienten eine Reduktion der eingenommenen Medikamente beziehungsweise Dosis erzielt werden. Bei 84% der Patienten führte die RDN zu einer Reduktion des systolischen Blutdrucks um mindestens 10 mmHg nach sechs Monaten. Ein hoher systolischer Blutdruck zum Untersuchungszeitpunkt (p<0,001) und die Einnahme von zentralwirksamen Sympatholytika (p=0,018) waren unabhängige Prädiktoren für eine deutliche Blutdruckreduktion [15].

In den bisher durchgeführten klinischen Studien lag die Non-Response-Rate zwischen 8 und 17% [17]. Prädiktoren für ein fehlendes Ansprechen auf die Behandlung konnten bislang nicht identifiziert werden. Für 20 Patienten in der Denervationsgruppe war eine Langzeitblutdruckmessung verfügbar. Die Blutdruckreduktion nach sechs Monaten betrug 11/7 mmHg (p=0,007/0,014), wohingegen sich in der Kontrollgruppe keine signifikanten Änderungen ergaben [18]. In diesem Jahr konnten auch erstmals Daten zu Patienten mit milderen Formen von therapieresistentem Bluthochdruck mit einem systolischen Blutdruck zwischen 140 und 160 mmHg gesammelt werden [19]. In dieser Gruppe reduzierte die RDN den Blutdruck um 13/5 mmHg (p<0,001) nach sechs Monaten.

Derzeit rekrutiert die multizentrische, einfach verblindete, randomisierte, placebokontrollierte Symplicity HTN-3-Studie (NCT01418261) Patienten in den USA. Jene Studie wird hoffentlich die Frage beantworten, was der Placebo-Effekt zur Blutdruckreduktion nach RDN beiträgt. Klinische Register und kontinuierliche Nachbeobachtungen der behandelten Patienten sind notwendig, um die Langzeiteffekte und die Sicherheit des Verfahrens abschliessend beurteilen zu können. Zu diesem Zweck sind sowohl nationale (German Renal Denervation [GREAT] Registry) als auch internationale (Symplicity Global Registry; NCT01534299) Register in der Pipeline.

Pleiotrope Effekte

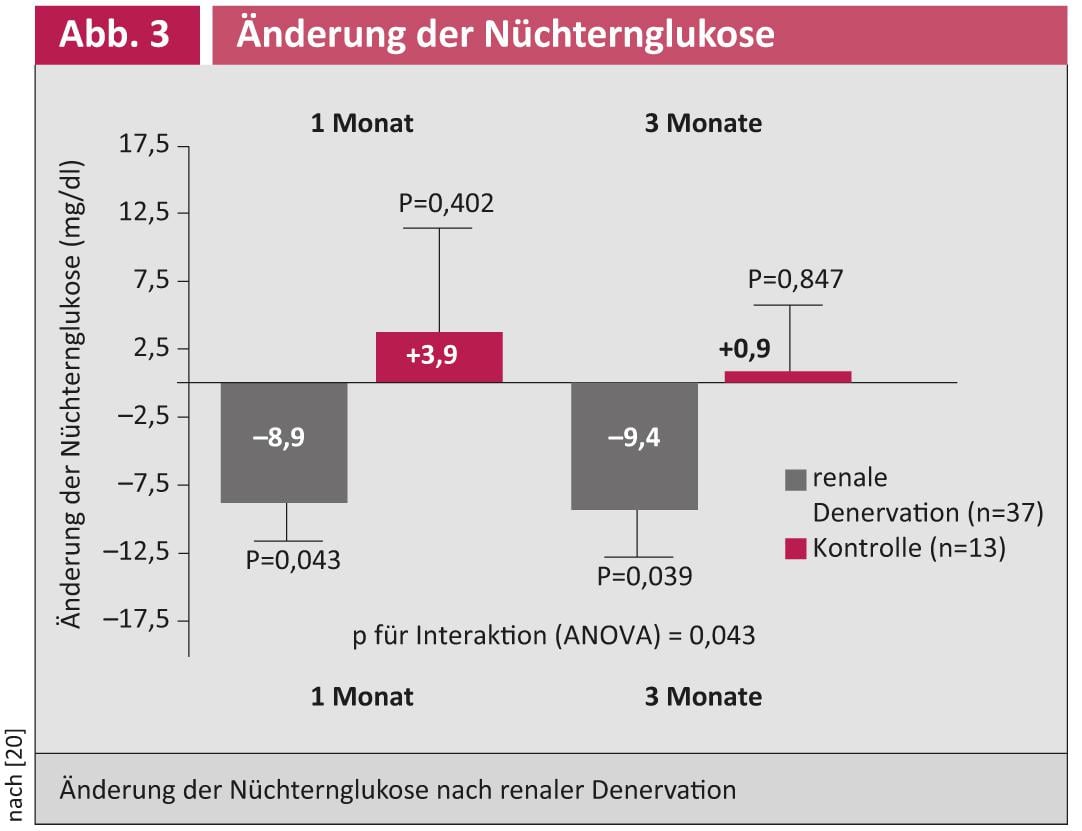

Erste Untersuchungsergebnisse sprechen dafür, dass sich bei Patienten mit therapieresistenter Hypertonie nach einer RDN auch der Glukosestoffwechsel verbessern kann (Abb. 3) [20].

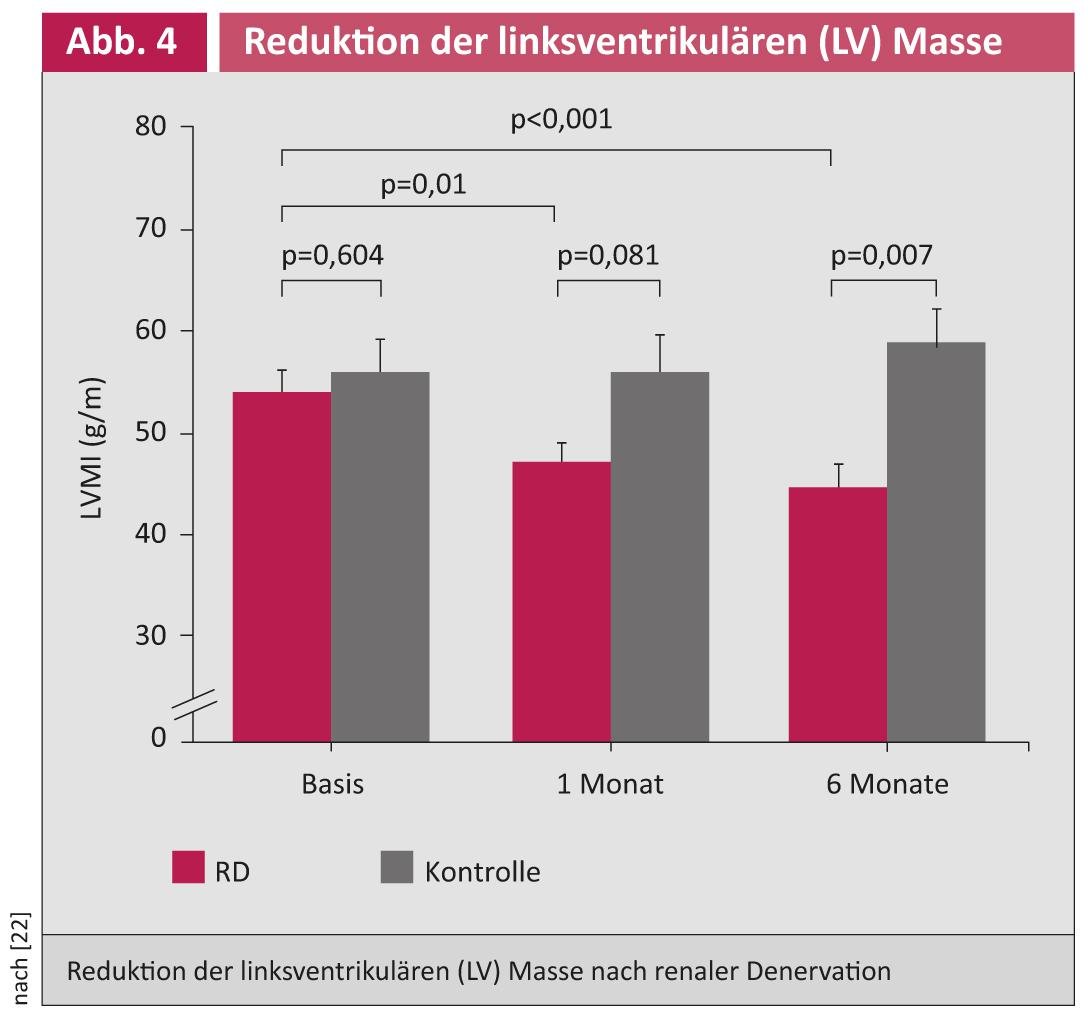

Im Rahmen einer Pilotstudie konnten nach RDN bei Patienten mit therapieresistenter Hypertonie und obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom eine Blutdruckreduktion, eine Verbesserung des Glukosestoffwechsels und eine Reduktion des Apnoe/Hypopnoe-Indexes nachgewiesen werden [21]. In einer Echo-Substudie konnte gezeigt werden, dass eine RDN zu einer Reduktion der linksventrikulären Masse (insbesondere bei linksventrikulärer Hypertrophie) und zu einer Verbesserung der diastolischen Funktion führen kann (Abb. 4) [22].

Des Weiteren konnten auch erste positive Effekte bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz [23, 24] in Bezug auf die Blutdruckeinstellung bei Zustand nach Aortendissektion Typ B [25] sowie chronischer Niereninsuffizienz [26] gezeigt werden.

Literatur:

- Lim SS, et al.: A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2013; 380 (9859): 2224–2260 doi:10.1016/S0140-6736(12)61766-8.

- Calhoun DA, et al.: Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment: a scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Circulation 2008; 117(25): e510–526 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.189141.

- Daugherty SL, et al.: (2012) Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients. Circulation 2012; 125(13): 1635–1642 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.068064.

- Sobotka PA, et al.: Sympatho-renal axis in chronic disease. Clin Res Cardiol 2011; 100 (12): 1049–1057 doi:10.1007/s00392-011-0335-y.

- Mahfoud F, et al.: Expert consensus document from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur Heart J 2013 doi:10.1093/eurheartj/eht154.

- Hering D, et al.: Renal Denervation in Moderate to Severe CKD. J Am Soc Nephrol 2012; 23(7): 1250–1257 doi:10.1681/ASN.2011111062.

- Smithwick RH, Thompson JE: Splanchnicectomy for essential hypertension; results in 1,266 cases. J Am Med Assoc 1953; 152 (16): 1501–1504.

- Atherton DS, et al.: Micro-anatomy of the renal sympathetic nervous system: a human postmortem histologic study. Clin Anat 2012; 25 (5): 628–633 doi:10.1002/ca.21280.

- Lenartova M, Tak T: Latrogenic pseudoaneurysm of femoral artery: case report and literature review. Clin Med Res 2003; 1(3): 243–247.

- Vonend O, et al.: Secondary rise in blood pressure after renal denervation. The Lancet 2012; 380(9843): 778 doi:10.1016/s0140-6736(12)61145-3.

- Mahfoud F, et al.: Renal hemodynamics and renal function after catheter-based renal sympathetic denervation in patients with resistant hypertension. Hypertension 2012; 60(2): 419–424 doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.193870.

- Ukena C, et al.: Cardiorespiratory response to exercise after renal sympathetic denervation in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol 2011; 58 (11): 1176–1182 doi:10.1016/j.jacc.2011.05.036.

- Krum H, et al.: Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study. Lancet 2009; 373(9671): 1275–1281 doi:10.1016/S0140-6736(09)60566-3.

- Esler MD, et al.: Renal sympathetic denervation for treatment of drug-resistant hypertension: one-year results from the Symplicity HTN-2 randomized, controlled trial. Circulation 2012; 126(25): 2976–2982 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.130880.

- Symplicity HTNI: Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: durability of blood pressure reduction out to 24 months. Hypertension 2011; 57(5): 911–917 doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.110.163014.

- Esler MD, et al.: Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (The Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010; 376(9756): 1903–1909 doi:10.1016/S0140-6736(10)62039-9.

- Ukena C, et al.: Response and non-response to renal denervation: who is the ideal candidate? EuroIntervention 2013; 9 Suppl R: R54–57 doi:DOI: 10.4244/EIJV9SRA10.

- Mahfoud F, et al.: Ambulatory blood pressure changes after renal sympathetic denervation in patients with resistant hypertension. Circulation 2013; 128(2): 132–140 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.000949.

- Kaltenbach B, et al.: Renal sympathetic denervation as second-line therapy in mild resistant hypertension: A pilot study. Catheter Cardiovasc Interv 2013; 81(2): 335–339 doi:10.1002/ccd.24557.

- Mahfoud F, et al.: Effect of renal sympathetic denervation on glucose metabolism in patients with resistant hypertension: a pilot study. Circulation 2011; 123(18): 1940–1946 doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.991869.

- Witkowski A, et al.: Effects of renal sympathetic denervation on blood pressure, sleep apnea course, and glycemic control in patients with resistant hypertension and sleep apnea. Hypertension 2011; 58(4): 559–565 doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.173799.

- Brandt MC, et al.: Renal sympathetic denervation reduces left ventricular hypertrophy and improves cardiac function in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol 2012; 59(10): 901–909 doi:10.1016/j.jacc.2011.11.034.

- Davies JE, et al.: First-in-man safety evaluation of renal denervation for chronic systolic heart failure: Primary outcome from REACH-Pilot study. Int J Cardiol 2012 doi:10.1016/j.ijcard.2012.09.019

- Ukena C, et al.: Renal sympathetic denervation for treatment of electrical storm: first-in-man experience. Clin Res Cardiol 2012; 101(1): 63–67 doi:10.1007/s00392-011-0365-5.

- Ewen S, et al.: First-in-human experience: percutaneous renal denervation through a false lumen fenestration in aortic dissection type B. EuroIntervention 2013; 8(9): 1110 doi:10.4244/eijv8i9a170.

- Ewen S, et al.: The sympathetic nervous system in chronic kidney disease. Curr Hypertens Rep 2013 doi:10.1007/s11906-013-0365-0.

- Mahfoud F, et al.: Treatment strategies for resistant arterial hypertension. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(43): 725–731 doi:10.3238/arztebl.2011.0725.

- Ewen S, et al.: Percutaneous renal denervation: new treatment option for resistant hypertension and more? Heart 2013 (Epub before printing).

- Krum, et al.: J Am Coll Cardiol 2012; 59: E1704.

Autoren

- Dr. med. Felix Mahfoud

Publikation

- CARDIOVASC

Comments are closed.