Ein Kolloquium am UniversitätsSpital Zürich widmete sich dem grossen klinischen Spektrum der Virus-Hepatitis. Es ging um die Frage des Screenings und um spezielle Risikogruppen sowie um den Endzustand einer chronischen Hepatopathie: die Leberzirrhose. Auch die Übertragungswege der Hepatitis E – eine Infektion, die in unseren Breitengraden nur sporadisch auftritt und grundsätzlich komplikationsarm verläuft – wurden diskutiert.

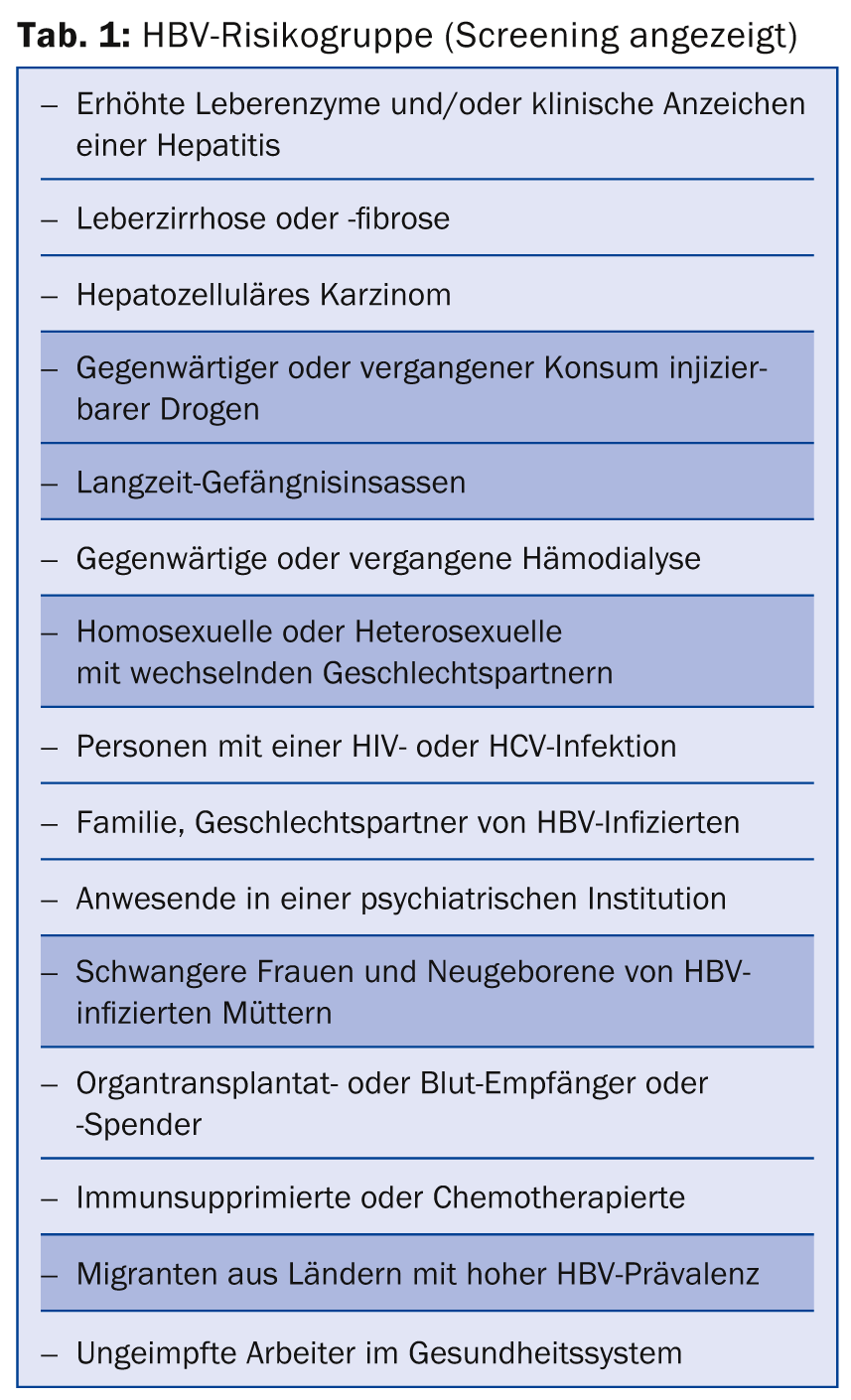

PD Dr. med. Tilman Gerlach, München, sprach über die Notwendigkeit des Screenings und der Überwachung im Bereich Virus-Hepatitis. In der Schweiz, einem Land mit niedriger HBs-Ag(Hepatitis B-Surface Antigen)-Prävalenz (<2%), wird das Hepatitis-B-Virus (HBV) vor allem sexuell und seltener vertikal von Mutter auf Kind übertragen. Entgegen der medialen Aufmerksamkeit liegt die HBV-Infektionsrate mit geschätzten 14 Mio. Infizierten in Europa deutlich über derjenigen von HIV (unter 2 Mio.). Viele davon sind sich der Infektion nicht bewusst. «Dennoch muss man sagen: Wir haben eine sehr wirksame Impfung, die in der Schweiz zu einem Rückgang der Prävalenz führte und weiterhin führt», so der Referent. Vor allem Länder wie die Türkei und bis zu einem gewissen Grad z.B. auch Rumänien, Italien, Spanien und Deutschland haben deutlich höhere Prävalenzzahlen, weshalb man die Ethnizität in den Screening-Bemühungen in jedem Fall berücksichtigen sollte. Die Migration ist ein entscheidender Faktor. Für die Hausarztpraxis hat sich gezeigt, dass mit einer detaillierten Risikoanamnese – unter anderem werden Promiskuität und Migrationshintergrund erhoben – plus Labor (Alanin-Aminotransferase, ALT) fast zwei Drittel der Patienten korrekt als Infizierte klassifizierbar sind. Eine vollständige Definition der HBV-Risikogruppe, bei der ein Screening sinnvoll ist, zeigt Tabelle 1. Zur Serologie ist zu sagen: anti-HBc zeigt einen Kontakt mit HBV an, HBs-Ag die akute Infektiosität.

Hepatitis C

«Gesamteuropäisch gibt es ca. 9 Mio. mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) Infizierte. Die Prävalenzzahlen sind hier leider auch in der Schweiz weniger rückläufig als bei HBV, da es keine Impfung gibt», erklärte Dr. Gerlach. Als «HCV-Land» gilt Italien, insbesondere der Süden, wo der Drogenkonsum wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren ist (wie bei der HCV-Prävalenz insgesamt: sowohl injizierbare Drogen als auch intranasales Kokain). In den USA beobachtet man derzeit einen Anstieg der Leberkarzinom-Mortalität (hepatozelluläres Karzinom, HCC), die mittlerweile über derjenigen aller anderen Krebsarten liegt. Grund: Bei gut einem Fünftel der chronischen HCV-Patienten entwickelt sich nach 20 Jahren eine Leberzirrhose, die wiederum das Risiko für ein HCC erhöht. Die Amerikaner verstärken deshalb derzeit ihre Screeningbemühungen. Nebst Drogenkonsum sind vor allem langjährige Haftstrafen, Bluttransfusionen ausserhalb der EU oder vor 1992 und Erhalt konzentrierter Koagulationsfaktoren vor 1987 gegen Bluterkrankheit Risikofaktoren für HCV, die ein Screening notwendig machen. Dazu bedarf es aber auch einer besseren Awareness in der Allgemeinbevölkerung.

«Personen, die sich mit HBV und HCV infiziert haben, sollten mit intensiven Screening-Bemühungen möglichst früh identifiziert werden», so das Fazit des Redners. «Dies ist am besten über die Anamnese, erhöhte ALT-Werte und demografische Faktoren möglich. Bei Personen, die aus medizinischen, verhaltenstechnischen, beruflichen oder demografischen Gründen als Risikopatienten gelten, ist ein prospektives Hepatitis-Screening angezeigt (anti-HBc, anti-HCV).» Die Komplettierung der HBV-Impfung sollte standardmässig bei allen Patienten durchgeführt und nachgeholt werden. Bereits Infizierten helfen die neuen antiviralen Therapien, hier ist eine Zusammenarbeit mit dem Hepatologen sinnvoll.

Hepatitis E – nur eine Reisekrankheit?

Laut PD Dr. med. Thomas Kuntzen, Zürich, hat der Genotyp der Hepatitis E (HEV), der in unseren Breitengraden hauptsächlich vorkommt (Genotyp 3), meist einen klinisch milden bis asymptomatischen Verlauf und ist selbstlimitierend. Dennoch sollte man das Virus nicht vergessen, da es z.B. bei Immunsupprimierten chronisch werden kann (mit potenzieller Leberzirrhose). «Insgesamt gibt es vier Genotypen des HEV beim Menschen: Die Genotypen 1 und 2, bei denen ein Risiko für akutes Leberversagen besteht, sind mitunter in Mittelamerika, in gewissen Regionen Afrikas und in Südost-Asien endemisch und werden vor allem fäkal-oral über verseuchtes Wasser übertragen. Insbesondere Schwangere sind für schwere Hepatitiden mit fatalem Verlauf gefährdet. Genotyp 3, der in Europa und den USA sporadisch vorkommt, nimmt eher den zoonotischen Übertragungsweg (z.B. infektiöses rohes Fleisch). Genotyp 4 tritt z.B. in China auf und überträgt sich ebenfalls eher zoonotisch», erklärte Dr. Kuntzen.

Für die Prävention fäkal-oraler Übertragungen sollte man in den betroffenen Regionen Trinkwasser und Eiswürfel unbekannter Qualität, rohe Meeresfrüchte sowie ungeschältes und ungekochtes Gemüse oder Obst meiden. Auch die eigene Hygiene und natürlich das Abwasser-Management des Landes sind entscheidend. Für die zoonotische Infektion gilt: rohes Fleisch meiden, insbesondere in den hyperendemischen Regionen des Genotyps 3 (Gegend um Toulouse). Eine Impfung ist derzeit nur in China erhältlich (Hecolin®). Sie schützt effektiv, es ist jedoch unbekannt, wann und ob sie künftig auch in Europa zugänglich sein wird.

Therapeutisch ist die Datenlage sehr dürftig und stammt hauptsächlich aus Einzelfallberichten und kleinen Serien. Zurzeit geht man davon aus, dass bei schweren akuten oder chronischen Infektionen Ribavirin hilft.

Leberzirrhose

Zum Schluss gab Dr. med. Joachim Mertens, Zürich, ein Update zur Leberzirrhose. Dabei handelt es sich um den Endzustand einer chronischen Hepatopathie mit einem Umbau der Läppchenarchitektur (bindegewebige Septen, funktionelle portosystemische Shunts, Verlust funktioneller Leberzellmasse). In der Ätiologie spielen vor allem die «Top 3» Alkohol, Hepatitis B bis E und die nicht-alkoholische Steatohepatitis (Fettleber) eine Rolle (Abb. 1). Der klinische Verlauf einer Leberzirrhose kann mitunter zu einer hepatischen Enzephalopathie, einer portalen Hypertension (Aszites, Ösophagusvarizen) oder einem HCC führen.

Hepatische Enzephalopathie: Die Diagnostik sollte nicht über die arterielle Messung des Ammoniaks im Blut erfolgen. Dabei handelt es sich um einen schlechten Parameter, da keine gute Korrelation und eine hohe Variabilität besteht. Psychomotorische Tests sind deutlich verlässlicher (Zahlenverbindungstest und Stroop-Test). Therapeutisch steht die Reduktion der NH3-Absorption klar im Zentrum (2–3 weiche Stuhlgänge pro Tag). Hier kann Lactulose helfen. Zusätzlich sollte man den Auslöser suchen: Blutung, Infekt, akutes Geschehen, Medikation mit Benzodiazepinen oder Opiaten? Eine generelle Eiweissreduktion ist nicht angezeigt.

Aszites: 30–50% der Patienten mit Leberzirrhose entwickeln Aszites, es handelt sich dabei um ein Zeichen der Dekompensation. Die Therapie erfolgt über eine Salzreduktion und medikamentös (Spironolacton, Torasemid). Ist der Aszites diuretisch nicht ausreichend behandelbar, kommt z.B. die Parazentese in Frage.

Ösophagusvarizen: 5–20% der Leberzirrhose-Patienten entwickeln Varizen. Eine Screening-Endoskopie ist bei allen Patienten angezeigt. Finden sich keine Varizen, sollte man sie alle zwei bis drei Jahre wiederholen. Finden sich kleine Varizen und ist die Leberfunktion gut, muss man die Endoskopie nach einem Jahr wiederholen. Die Primärprophylaxe der lebensgefährlichen Blutungen bei grossen Varizen erfolgt mit Propranolol oder Carvedilol. Ziel ist eine Reduktion der Herzfrequenz um 25% oder ein Ruhepuls von ca. 55/min. Den Puls sollte man somit gut kontrollieren.

HCC: Die Inzidenz des HCC bei Leberzirrhose ist hoch, nämlich 1–5% pro Jahr. Hier sollte die Screening-Untersuchung halbjährlich mittels Ultraschall stattfinden.

Quelle: «Was muss der Arzt in der Praxis wissen über die Virus-Hepatitis?», Gastro-chirurgisches Kolloquium, 11. Dezember 2014, Zürich

HAUSARZT PRAXIS 2015; 10(2): 34–36

Autoren

- Andreas Grossmann

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.