Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung und geht einher mit einem erhöhten Risiko für embolische Ereignisse. Routinemässiges Screening erleichtert rechtzeitige Detektion und Behandlung. Als Therapie werden in den meisten Fällen orale Antikoagulantien empfohlen, wobei das Blutungs- und Schlaganfallrisiko mittels spezifischer Scores abgeschätzt werden kann. Der Substanzklasse NOAK/DOAK wird heutzutage ein höherer Stellenwert beigemessen als Vitamin-K-Antagonisten.

Schätzungen zufolge entwickelt mindestens ein Viertel der aktuell 40-Jährigen im Verlaufe des Lebens Vorhofflimmern. Damit verbunden ist ein erhöhtes Schlaganfall- und Mortalitätsrisiko. Zur medikamentösen Behandlung gibt es heutzutage ein breites Arsenal an Wirkstoffen. «Die Indikation zur oralen Antikoagulation muss immer überprüft werden», betont Prof. Dr. med. Christian Sticherling, Stv. Chefarzt am Universitätsspital Basel [1]. Zur Abschätzung des Blutungsrisikos kann der HAS-BLED-Score verwendet werden [2]. Als diagnostischer Befund bei Vorhofflimmern gilt ein EKG mit irregulären RR-Intervallen ohne eindeutig abgrenzbare P-Wellen. Eine EKG-Langzeitüberwachung verbessert die Detektionswahrscheinlichkeit. Viele Betroffene haben sowohl symptomatische als auch asymptomatische Episoden von Vorhofflimmern. Bei Patienten >65 Jahren wird in den aktuellen ESC-Leitlinien ein Screening durch gelegentliche Pulsmessung oder EKG-Aufzeichnung empfohlen [3]. Bei Patienten, die eine Transitorische ischämische Attacke (TIA) oder einen ischämischen Schlaganfall erlitten haben, sollten EKG einschliesslich Langzeitmessung durchgeführt werden. Bei Herzschrittmacherpatienten ist eine regelmässige Untersuchung auf asymptomatische Hochfrequenzepisoden (AHRE) indiziert. Wird AHRE festgestellt, ist vor der Einleitung einer Therapie eine weitere EKG-Überwachung sowie eine Schlaganfall-Risikoabschätzung durchzuführen. Bei über 75-Jährigen oder Patienten anderer Altersgruppen mit einem hohen Schlaganfall-Risiko kann ein systematisches EKG-Screening zum Nachweis von Vorhofflimmern in Betracht gezogen werden.

Erhöhtes Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse

Rund 30% aller Schlaganfälle sind mit Vorhofflimmern assoziiert und die Hospitalisationsraten von Vorhofflimmerpatienten generell liegt bei 10–40% jährlich [3]. Insbesondere ESUS (Embolic Stroke of undetermined source), welche etwa 25% aller ischämischen Schlaganfallereignisse ausmachen, treten häufig durch Vorhofflimmern bedingt auf, erklärt der Referent [1,4]. In der Swiss-AF-Kohorten-Studie (Swiss Atrial Fibrillation Cohort Study) wird der Langzeitverlauf kognitiver Funktionen bei Vorhofflimmern im Zusammenhang mit strukturellen Veränderungen im Gehirn untersucht. Im JACC publizierte Teilergebnisse zeigen, dass klinische und subklinische Hirnläsionen bei Patienten mit Vorhofflimmern häufig sind und mit verminderter kognitiver Leistungsfähigkeit einhergehen können [5]. Bei Patienten, die einen idiopathischen Schlaganfall erlitten hatten, ist eine kontinuierliche Überwachung mit dem implantierbaren Reveal Herzmonitor der Standardüberwachung zur Erkennung von Vorhofflimmern überlegen, wie die Resultate der CRYSTAL-AF-Studie deutlich machen [6].

Eines der Ziele der Apple-Heart-Study war die Detektion von stillem Vorhofflimmern bei Patienten mit erhöhtem CHA2DS2-VASc-Score [7]. Der grossangelegten Studie mithilfe der Apple Watch liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Vorhofflimmern häufig asymptomatisch ist und erst mit dem Auftreten von embolischen Ereignissen bemerkt wird. Basierend auf einer Pulsmessung mithilfe optischer Sensoren ist bei unregelmässigen Pulswellen mittels Algorithmen der Rückschluss auf Vorhofflimmern möglich. Bei 2161 von 419’297 gesunden Freiwilligen registrierte die Apple Watch einen irregulären Puls. Bei etwas mehr als einem Drittel der 450 Betroffenen, welche im Anschluss eine Messung mit dem EKG-Patch durchführten, wurde Vorhofflimmern oder Vorhofflattern festgestellt. Der Anteil an Probanden, bei welchen ein unregelmässiger Puls festgestellt wurde, war also relativ gering und die Compliance der betreffenden Studienteilnehmer hinsichtlich einer nachfolgenden EKG-Patch-Messung nicht sehr gross. In technologischer Hinsicht ist es aber ein interessanter Ansatz und es handelt sich um eine alltagskompatible unkomplizierte Messmethode. Es ist davon ausgzugehen, dass in Zukunft weitere ähnliche Studien durchgeführt werden zur Evaluation des klinischen Nutzens und datenschutzrechtlicher Risiken des Einsatzes dieser digitalen Devices.

NOAK werden gegenüber Vitamin-K-Antagonisten favorisiert

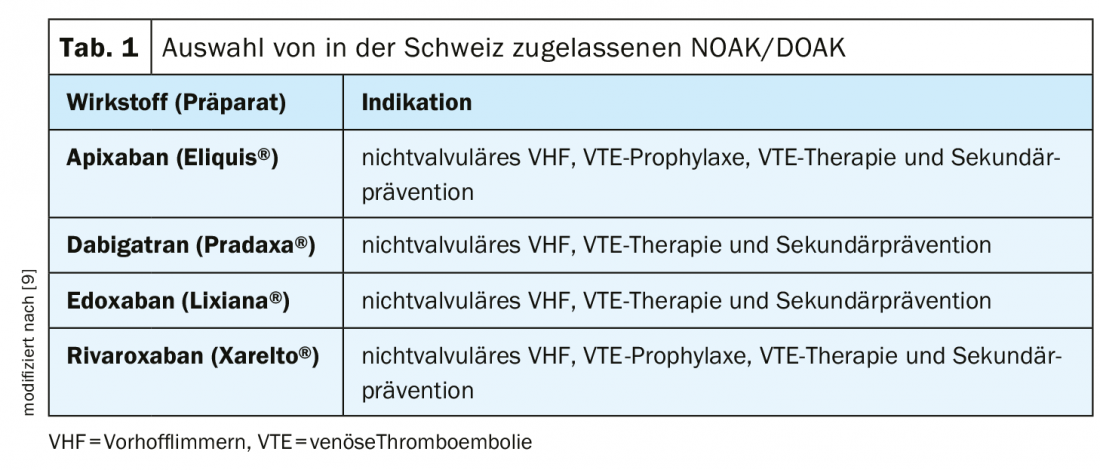

Gemäss aktuellem Kenntnisstand sollte den meisten Vorhofflimmerpatienten eine orale Antikoagulation empfohlen werden [3]. Für eine differenzierte Risikostratifizierung des Schlaganfall- und Blutungsrisikos existieren folgende Scores [2]: HAS-BLED-Score (Blutungsrisiko), CHA2DS2-VASc-Score (Schlaganfallrisiko) [3]. Bei einem CHA2DS2-VASc-Score von 1 (Männer) resp. 2 (Frauen) sollte unter Abwägung des individuellen Blutungsrisikos eine Antikoagulation in Betracht gezogen werden [8]. Ein HAS-BLED-Score von ≥3 gilt als erhöhtes Blutungsrisiko, wobei dies nicht zwingend ein Verzicht auf orale Antikoagulation bedeutet, sondern es wird empfohlen, behandelbare Blutungsrisikofaktoren zu identifizieren [8]. Bei der Wahl des Antikoagulans sind viele Faktoren zu berücksichtigen. In den aktuellen ESC-Leitlinien [3] haben NOAK (neue orale Antikoagulantien), auch DOAK (direkte orale Antikoagulantien) genannt, eine stärkere Empfehlung als Vitamin-K-Antagonisten. Eine Auswahl von in der Schweiz zugelassenen Vertretern der NOAK/DOAK ist in Tabelle 1 ersichtlich. Ausser bei Patienten mit valvulärem Vorhofflimmern oder künstlicher Herzklappe, bei welchen nach wie vor Vitamin-K-Antagonisten indiziert sind, werden NOAK/DOAK heutzutage favorisiert. Aus Metaanalysen geht hervor, dass NOAK/DOAK einen signifikant besseren Schutz vor kardioembolischen Ereignissen im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten bewirken, was vor allem durch eine geringere Rate intrakranieller Hämorrhagien bedingt ist [8]. Zudem bieten NOAK/DOAK den Vorteil, dass eine feste Dosierung gewählt werden kann und die Notwendigkeit einer regelmässigen Gerinnungskontrolle entfällt. Für das Therapieziel Frequenzkontrolle stehen neben bewährten Medikamenten (Beta-Blocker, Kalziumkanalblocker) vor allem bei älteren Patienten auch Schrittmacherimplantation und AV-Knotenablation zur Verfügung (Übersicht 1). Steht als Behandlungsziel Rhythmuskontrolle im Vordergrund, sollten primär Klasse Ic-Antiarrhythmika zum Einsatz kommen, so Prof. Sticherling (Übersicht 2) [1]. Auch der Lebensstil kann einen Einfluss haben, auf Inzidenz und Krankheitsverlauf. Zu den modifizierbaren Lifestyle-Faktoren, welche das Risiko für ein Vorhofflimmerrezidiv verringern, zählen Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität und Alkoholabstinenz. Dies konnte empirisch nachgewiesen werden, wie beispielsweise in der Cardio-Fit Studie (n=308) [10] oder der 2020 im New England Journal of Medicine publizierten Alcohol-AF Studie (n=140).

Quelle: FOMF Basel 2020

Literatur:

- Sticherling Ch: Vorhofflimmern: Diagnostik und Therapie. Prof. Dr. med. Christian Sticherling, FOMF Basel, 31.01.2020.

- Pisters R, et al.: A Novel User-Friendly Score (HAS-BLED) To Assess 1-Year Risk of Major Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation Chest 2010; 138(5): 1093–1100.

- Kirchhof P, et al.: 2016 ESC Guidelines on atrial fibrillation. Eur Heart J 2016; 37: 2893.

- Gladstone. Atrial Fibrillation in Patients With Cryptogenic Stroke. N Engl J Med 2014; 370: 2467.

- Conen D, et al.: Relationships of Overt and Silent Brain Lesions with Cognitive Function in Patients with Atrial Fibrillation. JACC 2019; 73(9): 989–999. DOI: 10.1016/j.jacc. 2018.12.039

- Sanna T, et al.: Cryptogenic Stroke and Underlying Atrial Fibrillation (CRYSTAL AF). N Engl J Med 2014; 370(26): 2478–2486.

- Perez MV, et al.: Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2019; 381: 1909–1917.

- Altiok E, Marx N: Orale Antikoagulation. Update zur Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten und nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulanzien. Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 776–783.

- Rosemann A: Neue/Direkte orale Antikoagulantien, 7/2018, www.medix.ch

- Pathak RK, et al.: Impact of CARDIOrespiratory FITness on Arrhythmia Recurrence in Obese Individuals With Atrial Fibrillation: The CARDIO-FIT Study. J Am Coll Cardiol 2015; 66(9): 985–996.

- Voskoboinik A, et al.: Alcohol Abstinence in Drinkers with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2020; 382: 20–28.

HAUSARZT PRAXIS 2020; 15(9): 37–38 (veröffentlicht am 17.9.20, ahead of print)

Autoren

- Mirjam Peter, M.Sc.

Publikation

- HAUSARZT PRAXIS

Comments are closed.